Photographe à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Basse-Normandie, puis de Normandie, depuis 2005.

- enquête thématique régionale, architecture rurale du Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Parc naturel régional du Perche - Longny-au-Perche

-

Commune

Longny-au-Perche

-

Précisions

nouvelle commune Longny-les-Villages

-

Dénominationsbourg

Des origines gallo-romaines et une occupation médiévale

Le bourg de Longny est implanté à la confluence de deux vallées, celles de la Robioche et de la Jambée, et du vallon du ruisseau de Vaugelé. Il se situe à l’intersection de deux axes routiers fréquentés dès l’époque gallo-romaine, le premier axe est-ouest, de Paris vers la Bretagne, le second, sud-nord, du Perche vers la Normandie. L’agglomération de Longny a très certainement connue une occupation continue durant tout le haut Moyen-Âge. Le nom de la paroisse apparaît sous plusieurs toponymes à partir du 12e siècle dans les cartulaires des abbayes du secteur : « Loigniacum », « Loignetum », « Loigniai ». Dès cette époque, Longny dispose d’une forteresse et d’une église paroissiale dédiée à saint Martin et qui dépend de l’abbaye de Saint-Jean-en-Vallée de Chartres. Longny ne fait pas partie du comté du Perche mais relève de la châtellenie épiscopale de Pontguoin et du baillage de Chartres. Dès le début de l’époque féodale, le comte de Chartres en confie la garde à l’évêque de Chartres qui fait ériger une tour au milieu d’une zone marécageuse. La forteresse se développe ou est reconstruite au 12e siècle comme l’indiquent les vestiges contemporains conservés au château, à savoir la tour Mahé et une partie du mur d’enceinte dont l’épaisseur atteint les 2,30 mètres. Cette dernière, entourée de douves en eau et accessible par un pont-levis, comprend alors neuf tours et demi-tours et donne accès à un donjon baigné par les eaux d’un étang.

La guerre de Cent Ans à Longny

Durant la guerre de Cent Ans, Longny, tout comme l’ensemble du Perche, est sous occupation anglaise. En 1428, Jean de Salisbury, père de Thomas de Montaigu, traverse le Perche avec son armée et fait raser les châteaux qu’il juge trop faibles pour offrir une résistance sérieuse. Il conserve celui de Longny, qui était un des plus forts de la province. Au décès de Salisbury, la garde de la forteresse de Longny est confiée à François de Surienne. Lorsqu’en 1449, le détachement de l’armée royale de Charles VII, commandé par Pierre de Brézé, sénéchal de Poitou, arrive sous les murs de Longny, la garnison du château comprend 200 soldats anglais et 12 hommes d’armes français. Longny est finalement repris par les armées royales. À l’occasion de ce siège, la forteresse subit des dommages, comme l’indique un acte passé en 1482. À la fin de la guerre, la terre de Longny revient aux héritiers légitimes de la famille de Longny, à savoir Françoise Odart, fille de Louise de Longny. Par mariage, Longny entre dans le giron de la famille Châteaubriand. René de Châteaubriand rend foi et hommage de sa terre de Longny à l’évêque de Chartres le 25 avril 1470. Dès 1472, le baron de Longny s’investit dans la reconstruction du bourg en finançant notamment la réédification de l’église Saint-Martin. Dix ans plus tard, le 29 mai 1482, René de Châteaubriand passe un marché avec Jean Delagier, maçon à Bellou, près de Rémalard, pour réparer son château désaffecté depuis le siège de 1449, devant le tabellion de Longny.

La reconstruction aux 15e et 16e siècles

Le bourg est reconstruit entre la fin de la guerre de Cent Ans (ca. 1450) et le milieu du 16e siècle, période qui correspond, à l’exception des vestiges médiévaux du château, aux édifices les plus anciens recensés tels que l’église paroissiale (fin 15e – 1ère moitié 16e siècle), la chapelle Notre-Dame de Pitié (milieu 16e siècle) et de nombreuses maisons et hôtel particuliers construits pour des marchands et des notables, notamment aux n°1-3 rue Gaston Gibory, 17 rue Gaston Gibory, 34 rue de Chartres et 15 rue de l’Église. L’urbanisation gagne aussi le faubourg de Vaugelé, au sud-est du bourg, où plusieurs maisons remontent aux 16e et 17e siècles, comme celles situées aux n°4, 6, 25, 27 rue Aristide Briand. Ce développement est consécutif à l'apparition de la proto-industrie métallurgique dans la 1ère moitié du 16e siècle et de l’artisanat du bois et du chanvre, dont le commerce se fait au bourg. Outre les édifices cités précédemment, le bourg compte au 17e siècle un hôtel-Dieu, fondé au 14e siècle et dont l’emplacement exact reste indéterminé, ainsi qu’un petit prieuré de bénédictines dédié à saint Sauveur et fondé en 1633. Les chapelles de ces établissements ont été détruites, celle de Saint-Hubert vers 1810-1820 - alors qu’une autre chapelle portant le même vocable existe à proximité -, celle du prieuré, désaffectée après sa fermeture en 1746, vers 1773-1774, lors du percement de la rue de Paris (actuelle rue du Général de Gaulle). Il subsiste de l’institution le logis du prieuré du 16e siècle, réaménagé en demeure au tournant du 19e siècle.

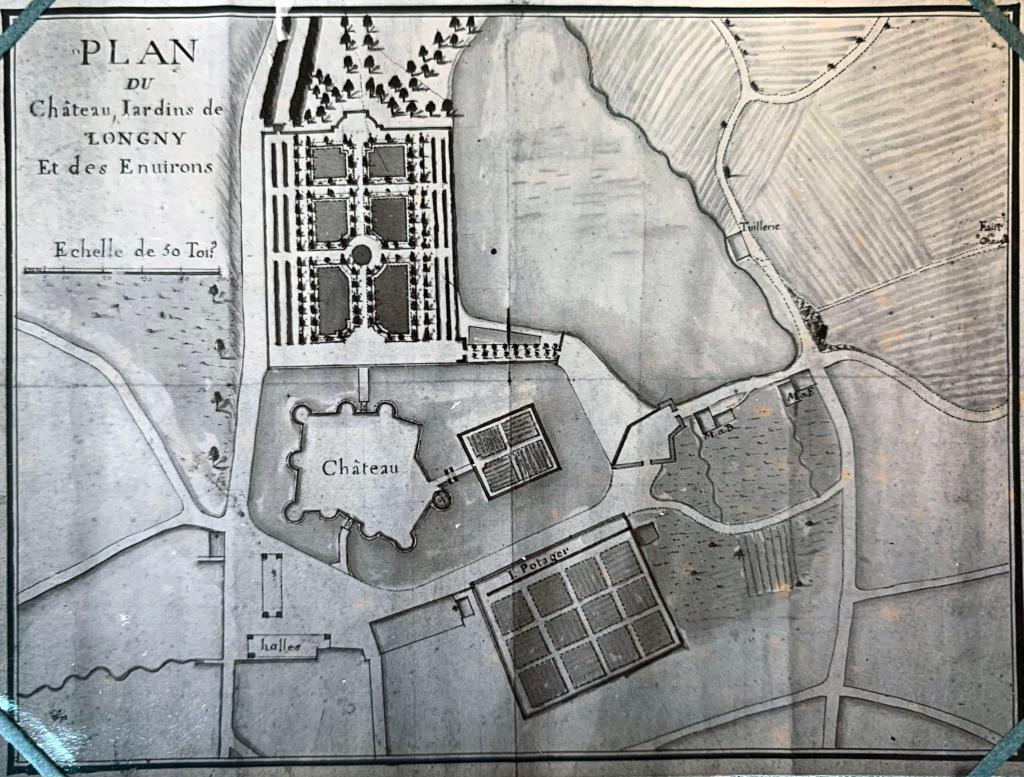

Quelques reproductions d’une série de plans de la première moitié du 18e siècle, annexées à l’étude du château réalisée par Maurice Leroux, représente le château et quelques bâtiments environnants. Dans ce quart nord-ouest du bourg, en grande partie occupé par l’emprise du château entouré de douves en eau, d’un étang et des jardins, se trouvent aussi l’église paroissiale, deux halles sur la place du Marché, au sud de l’enceinte fortifiée, deux moulins, à l’est, utilisant la force motrice de l’eau retenue de l’étang, une tuilerie en bordure est de l’étang et un four à chaux un peu plus loin.

L’essor économique entre le milieu du 18e siècle et le 3e quart du 19e siècle

En 1718, la baronnie de Longny passe entre les mains de la famille Gagnat de la Couronne. Pierre Gagnat (?-1749) et son fils Alexandre-Louis (1706-1764) réaménagent et transforment le site par l’ajout de corps de bâtiment au château et surtout par la construction des communs, au 2e quart du 18e siècle, établis sur la plateforme de l’ancien donjon détruit. À partir de cette période, le bourg connaît un développement économique et démographique accru avec des productions en hausse de fonte et de fer, mais également par l'essor de l’artisanat (textile de chanvre, tanneries, tuilerie-briqueterie, carrières de marne, mines de fer, bucheronnage et charbonnage). Cette croissance se matérialise au bourg par la reconstruction ou le réaménagement de nombreux immeubles. Le pan de bois des siècles précédents est supplanté par la maçonnerie de moellons de silex et de grès enduits aux encadrements d’ouverture en brique. C’est le cas notamment au n°15 rue de l’église où le pan de bois du mur postérieur est remplacé au 1er quart du 19e siècle par un mur gouttereau maçonné. De cette époque remonte la spécialisation des rues et des quartiers : fonctions résidentielle et artisanale (habitat ouvrier) au faubourg de Vaugeley, fonctions commerciales et artisanales (métiers de bouche) pour les rues de l’Église, Gaston Gibory, du Pont Boivin et du Général de Gaulle, reliant la place de l’Hôtel de Ville (anciennement place du Marché) au champ de foire. Concernant la fonction administrative et de la vie publique, elle se concentre en premier lieu autour de la place de l’Hôtel de ville où se trouvent les anciennes halles, réédifiées à la fin du 18e siècle par la famille Subtil de Boisemont, derniers seigneurs de Longny, et surélevées d’un étage en 1835 à usage de mairie-école et de salle d’audience pour la justice de paix. Les changements notables à l’échelle du bourg à cette époque sont le percement des rues de Paris (actuelle rue du Général de Gaulle) vers 1773-1774 et Sébastopol (actuelle rue Eugène Cordier) vers 1852-1853, ainsi que l’urbanisation de la rue de la Barre (actuelle rue Léon Groutel) qui progresse sur environ 500 mètres.

Les foires, les marchés et les auberges

Le pays de Longny est un territoire d’élevage, de cultures et de forêts, ce qui a conditionné l’activité économique du bourg. Dès le 15e siècle, les foires et marchés de Longny sont attestés et jouissent d’une excellente réputation dans tout le Perche. Les marchés se tiennent les mercredis sur la place du Marché (actuelle place de l’Hôtel de Ville) et sous les halles tandis que le champ de foire, en haut de la rue du Général de Gaulle, accueillait jusqu’à six foires à bestiaux par an au milieu du 19e siècle. Ces dernières provoquaient une grande affluence dans le bourg au début du 20e siècle comme l’explique Lucien Neveu dans son article consacré au bourg de Longny de 1900 à 1914 : « […] fermiers des environs, mais aussi fermiers de Beauce qui viennent acheter des chevaux, marchands de bestiaux qui viennent en voiture et séjournent parfois deux ou trois jours à l’hôtel. Chaque hôtel possède des chambres, des écuries importantes où se reposent les chevaux, des remises, mais, ces jours-là, les voitures sont alignées, dehors, les unes dernière les autres, sur un côté de la rue. » Une quinzaine d’auberges et d’hôtels sont attestés au bourg. Les plus anciennes sont déjà en activité au 17e siècle (les auberges Sainte-Anne, du Lion d’Or et des Trois Rois). Leur nombre augmente de manière importante au 19e siècle, en lien avec l’essor économique, pour atteindre son apogée au début du 20e siècle. S’ensuit un long déclin à partir de l’entre-deux-guerres jusqu’à la fermeture du dernier établissement, l’hôtel de France (rue du Général de Gaulle), dans les années 1990.

Le bourg : un lieu de commerce

Comme pour tous les gros bourgs, celui de Longny a une fonction commerciale de premier ordre. Les commerçants y sont nombreux, notamment au tournant du 20e siècle : trois boucheries, deux charcuteries, quatre boulangeries, dix épiceries, trois marchands de nouveauté, mais aussi des coiffeurs/barbiers, des « modistes », tailleurs d’habit, etc. Certains établissements faisaient leur promotion par l’édition de cartes postales. C’est également le cas pour les fermes voisines de la Barre et d’Optain qui, à cette époque, vendaient et livraient à domicile et à dos d’âne leur lait en bouteille. D’autres cartes postales illustrent des scènes d’artisanat local : bouilleurs de cru, scieurs de long, pressage des pommes (pour la production de cidre). On trouve ces commerces dans pratiquement tout le bourg mais leur concentration est importante autour de la place du Marché (actuelle place de l’Hôtel de Ville) et du champ de foire, dans les rues de Paris (actuelle rue du Général de Gaulle), de l’Église et dans la Petite Rue (actuelle rue Gaston Gibory).

Un artisanat lié au bois et au textile

L’artisanat est une activité importante à Longny. Il a probablement conditionné le développement du bourg, et surtout du faubourg de Vaugeley, dès les 16e et 17e siècles. Ce dernier, composé des rues de la Maté (actuelle rue Aristide Briand) et de Chartres (séparées par le ruisseau de Vaugeley), a une vocation initiale plutôt résidentielle, pour loger les ouvriers des proches sites proto-industriels (tannerie du bourg, haut fourneau de Rainville, affinerie et fenderie de Beaumont, moulin de Vaugeley, etc.). C’est surtout après 1750 que l’essor de l’industrie et des activités artisanales entraîne une urbanisation importante du faubourg. En 1846, la population ouvrière y est largement majoritaire. On y dénombre une cinquantaine de journaliers (louant leurs bras aux usines), une trentaine de fileuses, cinq tisserands mais aussi quatre ouvriers charron, deux maçons, trois charpentiers, deux menuisiers, quatre tanneurs, cinq tuiliers, deux scieurs de long, un forgeron, trois maréchaux-ferrants, un cordonnier, trois sabotiers, etc. parmi les 451 habitants (dont moins de 130 qui déclarent leur profession). Les métiers liés à la transformation du chanvre en fil et en toile, en déclin notable depuis le début du 19e siècle et qui disparaît complétement avant 1900, y sont surreprésentés en 1846. Cette activité se pratique pour l’essentiel à domicile, souvent à l’étage de soubassement semi-enterré des maisons car nécessitant fraîcheur et humidité. Une initiative entrepreneuriale est tout de même à noter : en 1812, la famille Gontaut-Biron, propriétaire du domaine de Longny, crée une filature de lin, cultivé à Moulicent, dans une des ailes des communs du château mais l’établissement ferme dans les années 1820.

La bourgeoisie à Longny

Une classe sociale dominante se distingue, la bourgeoisie, présente dès les 15e et 16e siècles et incarnée en premier lieu par le bailli de la baronnie (logé au château), ainsi que par le notaire et l’huissier, résidants tous deux au-dessus de leur office dans l’alignement de deux maisons de notable situé aux n°1 et 3 de la rue Gaston Gibory. Au 19e siècle, il faut y ajouter le juge de paix, le receveur de l’enregistrement, le percepteur, les employés des contributions indirectes, les médecins, les pharmaciens et une partie des rentiers. Ils habitent des maisons de notables ou des hôtels particuliers qu’ils ont parfois fait construire. C’est le cas notamment de François Augustin Barrier, capitaine de cavalerie et maire de Longny, qui fait édifier sa demeure à proximité du Pont Rouge (n°21 rue du Pont Rouge) en 1819 ; de Louis Servy (1774-1857), entrepreneur de Pont et Chaussée puis rentier, maire de 1840 à 1848, qui réaménage le logis de l’ancien prieuré de Saint-Sauveur au tournant du 19e siècle, d’Oscar Guyot-Dubuisson, receveur de l’enregistrement, qui réaménage sa maison de notable, située au n°10 rue du Général de Gaulle, au 3e quart du 19e siècle, et de Pierre-François Jumeau, créateur des célèbres poupées Jumeau, qui fait construire son hôtel particulier dit « villa Jumeau » au n°2 rue de Foulx, en lieu et place de six anciennes maisons qu’il fait détruire.

À la suite de la construction du nouveau château (1905-1907), la famille de Ludre y séjourne de mai à octobre. Les châtelains emploient concierge, cochers et chauffeurs, chef cuisinier et marmitons, maître d’hôtel, valets de pied, valets de chambre, aides jardiniers et gardes-chasses, soit une trentaine de domestiques.

Le collège de Longny

Un collège d’enseignement classique est fondé à Longny dès 1614 par Jehan de Saudubois, seigneur de Luctière (paroisse de Moulicent), conseiller du roi, trésorier des gardes de sa majesté et président en l’élection du Perche. Avec son épouse Marie Bruslard, il fait don à l’établissement nouvellement créé d’une rente héritable, annuelle et perpétuelle de 150 livres à prendre sur leur métairie de Murcent (paroisse de Moulicent) ainsi qu’une maison manable dans l’actuelle rue du Vieux Biez (composée de deux chambres, basse et haute, avec étable, cour et jardin) pour « faire l’actuelle demeure et résidence à un prêtre régent et maître d’école pour l’instruction et enseignement de la jeunesse qui s’y voudra trouver et particulièrement de douze pauvres enfants auxquels le dit prêtre et maître d’école et successeurs seront tenus de montrer et d’enseigner tant le latin, écriture que autres choses licites et honnêtes que l’on a coutume d’enseigner aux écoles, pour l’instruction de la jeunesse, sans pour en prendre d’iceux pauvres aucun salaire. » Pour autant, le collège n’est érigé qu’en 1625 en raison de difficultés financières. En 1689, la rente laissée par Jehan de Saudubois, décédé en 1620, n’est plus assez suffisante pour remplir les charges imposées. De même, le logis servant de collège est inhabitable car frappé de vétusté et, de ce fait, abandonné. Avec l’argent de la vente aux enchères de l’ancien bâtiment, adjugé à 100 livres au sieur Henri Le Roy, un nouveau local est acheté pour le rétablissement du collège. Il s’agit de l’ancienne maison du défunt Médard Guiard, située près de la fontaine de la rue des Prés (actuelle rue du Docteur Jean Vivares), contenant une chambre basse, une chambre de côté, une chambre haute et une chambre froide, un grenier dessus, cour et jardin. Le collège ferme à la Révolution sans que l’on connaisse son emplacement précis.

Les écoles

Peu d’informations nous sont parvenues concernant les écoles sous l’Ancien Régime, mis à part le collège. On peut supposer que l’enseignement élémentaire était dispensé par le curé-prieur et/ou son vicaire au presbytère. Dès 1835, une école laïque de garçons est attestée à l’étage des halles. À la suite de leur incendie, survenu en septembre 1850, le bâtiment, partiellement détruit, est reconstruit mais le conseil municipal décide de déplacer l’école de garçons. Une maison est louée à cet effet rue Saint-Hilaire (actuellement au n° 18 de la rue Abbé Brionne) dès 1852. Une nouvelle maison d’école de garçons pouvant accueillir 120 élèves est construite en 1884 suivant les plans de l’architecte Félix Hulot de 1876, repris par l’architecte Damoiseau en 1880.

En 1845, huit religieuses de la congrégation des Dames de Marie – qui deviendra, par la suite, la communauté de la Providence de Sées – s’implantent à Longny, plus précisément rue des Prés (actuelle rue du Docteur Jean Vivares), chez Marie Latour, probablement dans une des maisons qui se trouvaient à l’emplacement actuel de la maison de retraite. Elles donnent des soins aux malades à domicile et ouvrent en 1875 un hospice privé qui accueille dans un premier temps trois pensionnaires (ce chiffre s’élève à 11 en 1901). Par dons et rachats successifs entre 1860 et 1880, les sœurs deviennent propriétaires de tout l'îlot faisant l’angle avec la rue de la Chapelle. Au tournant du 20e siècle, l’ensemble est trop vétuste et inadapté et les sœurs décident de la reconstruction de l’ensemble. Vers 1900, deux grands bâtiments sont construits pour d’une part, recevoir les pensionnaires et, d’autre part, accueillir la salle de classe et les élèves filles. Cette école libre est reconstruite au 3e quart du 20e siècle de l’autre côté de la rue, à son emplacement actuel. Après la Seconde Guerre mondiale, le nombre de pensionnaires de la maison de retraite « La Providence » augmente de manière constante, nécessitant la construction en 1970 d’un grand bâtiment adapté aux besoins, à l’emplacement d’anciens bâtiments devenus vétustes. L’établissement accueille alors 84 seniors, puis 105 en 1989, à la suite des travaux de réaménagements.

En 1902, la municipalité achète l’hôtel dit du Grand Monarque, sis rue Sébastopol (actuelle rue Eugène Cordier), pour en faire une maison d’école de filles. Le bâtiment, devenu aujourd’hui la médiathèque, est délaissé dans les années 1960, après la construction du groupe scolaire jouxtant la maison d’école de garçons.

La ligne de tramway La Loupe – Longny – Mortagne

Longny reste longtemps à l’écart du développement du réseau de chemin de fer, ce qui fut probablement une des causes du déclin de l’industrie métallurgique et de la non-installation d’industries de remplacement. Pour cette même raison, l’établissement thermal de Brochard périclite avant de disparaître, victime de la concurrence « locale » de Bagnoles-de-l’Orne desservie par le train. Il faut attendre les années 1905-1913 pour que la Compagnie des voies ferrées économiques de l’Orne construise une ligne de tramway reliant La Loupe à Mortagne en passant par Longny. Un petit chemin de fer à voie étroite (60 centimètres) est alors construit pour transporter le laitier servant de ballast, depuis l’ancien haut fourneau de Rainville vers la future gare de Longny. La ligne est inaugurée en 1913 et permet le transport de passagers et de marchandise. Des wagons de marchandises fermés pouvaient transporter du bétail ; d’autres ouverts, dits de plateforme, permettaient le transport des grumes (chargées dans les gares et à la halte de la forêt de Réno), de poteaux, de poutres métalliques, etc. La ligne ferme en 1935, victime de la concurrence du transport routier émergeant.

L’accès à l’eau courante et les lavoirs

Nombreuses sont les maisons, notamment dans le centre bourg, qui possèdent un puits et une pompe à bras dans la cour, au jardin, voire dans la cave. Celles qui n’en disposent pas pouvaient, au début du 20e siècle, se servir aux pompes publiques notamment situées au champ de foire, ainsi que dans les rues de la Misère, de l’Église, des Prés (actuelle rue du Docteur Jean Vivares), de Chartres, etc. L’eau sous pression n’a été installée qu’à partir de 1936-1938 avec la construction du réservoir d’eau à la Chaudronnière (situé à 228 m d’altitude) qui alimente le bourg (à 168 m en moyenne). Pour les hameaux et fermes isolées du plateau, il faut attendre la construction des châteaux d’eau de Moulicent, Malétable et Linardière au début des années 1970 pour leur alimentation en eau.

Le lavage du linge se faisait encore dans la première moitié du 20e siècle au lavoir. Si plusieurs maisons du bourg et du faubourg de Vaugeley, dont le jardin donne sur un cours d’eau, possédaient un lavoir privatif – des exemples significatifs sont toujours en élévation sur le ruisseau de Vaugeley et sur la Robioche – les longnyciennes utilisaient les lavoirs publics de la Fontaine d’Or et de la Robioche.

Gaz et électricité au début du 20e siècle

À l’emplacement du garage automobile au n°12 rue du Docteur Jean Vivares, se trouvait au début du 20e siècle une usine produisant du gaz de houille, distribué par des canalisations à certaines maisons du bourg pour l’éclairage des pièces communes, des magasins, des salles de café et d’hôtel. Seul le château possédait l’éclairage électrique dès 1908 grâce à la mise en place d’une turbine dans le moulin voisin dit moulin de Longny. En 1928, le courant électrique à haute tension arrive au bourg et se déploie progressivement dans les maisons les années suivantes, tandis que l’usine à gaz ferme définitivement en 1920.

Le développement pavillonnaire de la 2e moitié du 20e siècle

Le bourg de Longny s’accroît tout au long de la 2e moitié du 20e siècle, surtout dans les années 1970-1980. Outre les espaces laissés vides comblés par de nouvelles constructions, c’est dans un premier temps l’extrémité nord-ouest de la bourgade qui s’urbanise dès la fin des années 1960 avec l’édification de cinq maisons mitoyennes et d’un immeuble de type HLM dans la rue du Port Mahon. À proximité, après le champ de foire, ce sont douze maisons de type HLM qui sont construites en bordure de la rue du Général de Gaulle, à l’entrée nord du bourg. Dans les années 1980, la partie nord-est du bourg s’urbanise. Une trentaine de pavillons y sont construits alors qu’un collège et une nouvelle gendarmerie, remplaçant l’ancienne sise rue de Chartres, y sont érigés à la fin des années 1990.

Le bourg de Longny s’est développé à la confluence des rivières de la Robioche, de la Jambée et du ruisseau de Vaugelé, à l’intersection de deux axes routiers (Paris - Bretagne et Perche - Normandie) fréquentés dès l’époque gallo-romaine. Durant tout le haut Moyen-Âge, Longny semble connaître une occupation continue. Le nom de la paroisse apparaît sous plusieurs toponymes à partir du 12e siècle dans les cartulaires des abbayes du secteur : « Loigniacum », « Loignetum », « Loigniai ». Dès cette époque, Longny dispose d’un château-forteresse et d’une église paroissiale dédiée à saint Martin, autour desquels se développe un bâti à usage résidentiel et commercial.

Après la guerre de Cent Ans, Longny semble profiter du déclin de la châtellenie de Marchainville, ancienne place commerciale au large rayonnement, pour s’imposer localement comme lieu de foires et de marchés. Le bourg se développe aux 15e et 16e siècles, période de construction ou de reconstruction des édifices les plus anciens, excepté les vestiges de la forteresse. Datent notamment de cette époque l’église paroissiale, la chapelle Notre-Dame de Pitié et de nombreuses maisons situées dans le centre-bourg mais également dans le faubourg de Vaugeley. Ce développement est consécutif à l'essor économique et démographique de Longny, basé sur la proto-industrie métallurgique, ainsi que sur l’artisanat, lié à l’exploitation de la forêt et au tissage du chanvre.

Au 17e siècle, deux institutions sont créées, un collège d’enseignement classique en 1614 et un prieuré de bénédictines dédié à saint Sauveur en 1633, dont il ne subsiste qu’une partie du logis prieural. De 1750 à 1850 environ, dans un contexte d’augmentation des productions industrielles, l’architecture du bourg est à nouveau modifiée. Le pan de bois, qui caractérisait le mode constructif des siècles précédents, est abandonné, supplanté par la maçonnerie de moellons de silex et de grès enduits aux encadrements d’ouverture en brique. Les nouvelles constructions adoptent ces matériaux de construction, alors que le pan de bois des façades des édifices préexistants est peu à peu remplacé par la maçonnerie. Le bourg s’agrandit de manière linéaire, en extension, le long des rues, pour certaines nouvellement créées, telles que les rues du Général de Gaulle (anciennement rue de Paris), vers 1773-1774, et Eugène Cordier (anciennement rue Sébastopol), vers 1852-1853.

La dernière phase de développement du bourg a lieu entre les années 1970 et 1990. Elle concerne sa partie nord-est avec la construction d’une trentaine de pavillons autour du collège et de la gendarmerie nouvellement édifiés, ainsi que la frange nord-ouest avec la construction de cinq maisons mitoyennes, d’un immeuble et de douze maisons de type HLM dans la rue du Port Mahon et dans le prolongement de la rue du Général de Gaulle, au-delà au champ de foire.

-

Période(s)

- Principale : Temps modernes, Epoque contemporaine

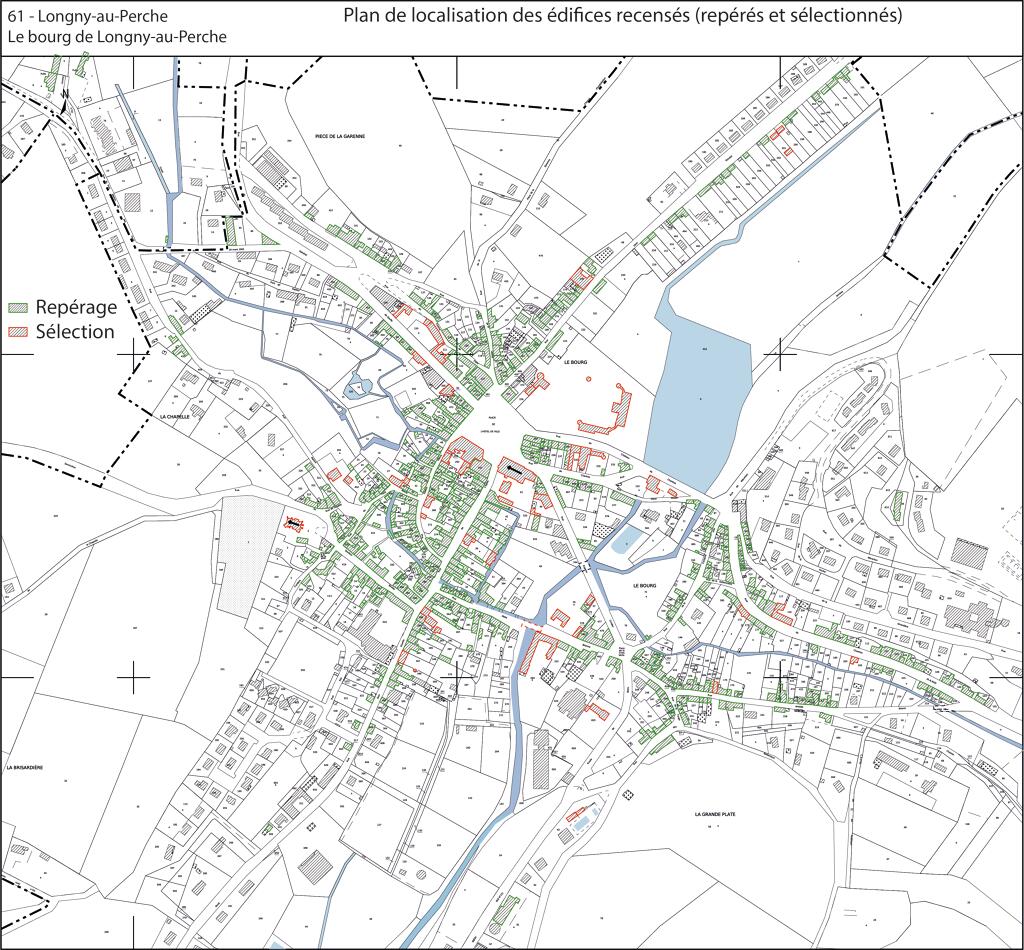

Le bourg de Longny s’est développé de manière concentrique depuis un noyau central occupé par la place du Général de Gaulle, elle-même entourée d'anciennes halles, du château et de l’église paroissiale. Il est implanté dans une cuvette entourée de plateaux peu élevés. L’eau y est omniprésente, celle de l’étang du château, au centre et à l’est, celles de la Jambée, de la Robioche et du ruisseau de Vaugelé. Les rues marquant les entrées de bourg suivent systématiquement les vallons et vallées, parfois à distance et bien surélevées par rapport aux cours d’eau dont les crues étaient redoutées. Leur urbanisation tardive (19e – 20e siècles) donne l’impression d’un développement en étoile, le long de ces rues. Les maisons qui les jalonnent sont souvent adaptées à la déclivité du terrain. Elles possèdent en façade postérieure un à deux étages de soubassement accessibles de plain-pied depuis les jardins en lanière délimités en fond de parcelle par le cours d’eau au bord duquel subsiste parfois un lavoir privatif.

463 éléments bâtis ont été recensés au bourg, dont 426 maisons, avec ou sans boutique, maisons de notable et hôtels particuliers.

-

Statut de la propriétépropriété privée

propriété publique

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

Documents d'archives

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : 112 J 1

AD Orne. 112 J 1. Fonds Maurice Leroux : notes historiques sur le Perche - notice sur Longny-au-Perche (Léon de la Sicotière).

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : 112 J 2

AD Orne. 112 J 2. Fonds Maurice Leroux : domaine de Longny (16e siècle - 19e siècle).

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : 112 J 3

AD Orne. 112 J 3. Fonds Maurice Leroux : vente du domaine de Longny (1853-1854).

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : E Dépôt 254/123

AD Orne. E Dépôt 254/123. Longny-au-Perche – Registres de mutations foncières (an VIII - 1849).

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : E dépôt 254/330

AD Orne. E dépôt 254/330. Longny-au-Perche – halles et mairie (1831-1891).

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : E dépôt 254/334

AD Orne. E dépôt 254/334. Longny-au-Perche – halles : travaux divers (1811-1884).

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : E dépôt 254/335

AD Orne. E dépôt 254/335. Longny-au-Perche – achat de terre et travaux pour combler les fossés du château afin d’agrandir la place du marché (1854).

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : E dépôt 254/336

AD Orne. E dépôt 254/336. Longny-au-Perche – champs de foire : travaux de nivellement (1812) et de clôture (1884).

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : E dépôt 254/337

AD Orne. E dépôt 254/337. Longny-au-Perche – projet d’établissement de deux lavoirs publics (1879-1894).

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : 3 NUM LN 230

AD Orne. 3 NUM LN 230. Longny-au-Perche : listes nominatives des recensements de population (entre l'an VIII à 1946).

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : S 1024

AD Orne. S 1024. Longny-au-Perche – règlements d’eau (1817-1890).

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : SHAO 1332

AD Orne. SHAO 1332. LEROUX, Maurice. L’église paroissiale Saint-Martin de Longny-au-Perche – Monographie historique et archéologique, 1933 (manuscrit).

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : SHAO 1333

AD Orne. SHAO 1333. LEROUX, Maurice. Le château de Longny-au-Perche – Étude d’archéologie, 1933 (manuscrit).

Bibliographie

-

COLLECTIF. Site patrimonial remarquable de Longny-au-Perche (Orne) - Diagnostic patrimonial et environnemental, TOPODOC Claudie Herbaut / Gilson & associés Sas, 2020, 105 p.

-

LECOMTE, Jacky. Longny et son canton. Coll. Mémoire en images, Saint-Cyr-sur-Loire : Éditions Alan Sutton, 2007, 128 p.

-

YVARD, Éric. Histoire du château de Longny (Orne) - étude historique. Tapuscrit, 2019.

Périodiques

-

NEVEU, Lucien. Longny-au-Perche – 1900-1914, tome I, le bourg. Cahiers Percherons, 1975, n°45.

Documents figurés

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : 2 O 1458

AD Orne. 2 O 1458. Longny-au-Perche – plans de voirie urbaine.

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : 3 P 2-230/1 => 3 P 2-230/21

AD Orne. 3 P 2-230/1 => 3 P 2-230/21. Longny-au-Perche – plans cadastraux (1831).

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : E dépôt 254/390

AD Orne. E dépôt 254/390. Longny-au-Perche – chemin de grande communication n°8 (de Sées à Senonches), traversée de Longny, plan d’alignement (1854).

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : Z 454

AD Orne. Z 454. Longny-au-Perche – plans d’alignement (1856-1902).

Chercheur associé au Parc naturel régional du Perche depuis 2011, en charge de l'étude et de la valorisation du patrimoine bâti.

Contient

- alignement de deux maisons de notable

- auberge dite hôtel du Cheval Blanc

- auberge, actuellement maison

- chapelle Notre-Dame-de-Pitié

- chapelle dite de Saint-Hubert, puis maison

- château de Longny

- cimetière

- ensemble de deux maisons de contremaître

- gare de tramway puis piscine municipale

- gendarmerie, actuellement logements communaux

- halles, actuellement hôtel de ville

- hôtel particulier

- hôtel particulier dit villa Jumeau

- hôtel puis école de filles, actuellement médiathèque

- logis du prieuré de Saint-Sauveur, puis demeure

- maison

- maison

- maison

- maison

- maison de maître

- maison de notable

- maison de notable

- maison de notable

- maison de notable

- maison de notable

- maison dite hôtel particulier

- monument aux morts de la Grande Guerre

- monument aux morts de la guerre de 1870

- moulin à farine dit moulin de Longny

- place de l'Hôtel de Ville

- pont dit "Pont Rouge"

- presbytère

- rue Aristide Briand

- rue Eugène Cordier

- rue Gaston Gibory

- rue Léon Groutel

- rue de Chartres

- rue de l'Église

- rue du Docteur Boulay

- rue du Docteur Jean Vivares

- rue du Général de Gaulle

- rue du Pont Boivin

- rues Abbé Brionne et du Pont Rouge

- tannerie, puis foyer paroissial

- école de garçons

- église paroissiale Saint-Martin

Fait partie de

Chercheur associé au Parc naturel régional du Perche depuis 2011, en charge de l'étude et de la valorisation du patrimoine bâti.