Chercheur associé au Parc naturel régional du Perche depuis 2011, en charge de l'étude et de la valorisation du patrimoine bâti.

- inventaire préliminaire, églises de Normandie

- enquête thématique régionale, architecture rurale du Parc naturel régional du Perche

-

Merret PatrickMerret PatrickCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Photographe de l'Inventaire général du patrimoine culturel de Normandie de 2009 à 2020.

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Parc naturel régional du Perche

-

Commune

Longny-au-Perche

-

Lieu-dit

Le Bourg

-

Adresse

rue du Docteur Boulay

-

Cadastre

1831

I

762

;

2021

AC

2

-

Dénominationschapelle

-

VocablesNotre Dame de Pitié

-

Dossier dont ce dossier est partie constituante

-

Parties constituantes non étudiéescimetière, croix de cimetière, monument sépulcral, portail

De la fondation à la construction (années 1540 - 1606)

L'origine miraculeuse de la fondation

D'après la tradition, la chapelle aurait été édifiée à l'emplacement de la chute d’une statue de la Vierge de Pitié lors de son convoiement de Chartes vers l’abbaye du Val-Dieu où elle devait prendre place. Une autre version relate que l'attelage transportant la statue aurait refusé d'avancer en haut de la côte, malgré son renfort en chevaux, ce qui aurait été interprété par la population comme une injonction divine à fonder en ce lieu un sanctuaire marial pour y exposer la statue miraculeuse. Toujours selon la tradition, la statue aurait été exposée dans une grotte située au pied d'un escalier - situé à droite de l'actuel - conduisant à la chapelle en construction. Une fois l'édifice construit, une autre statue de la Vierge fut placée dans la grotte remplacée au milieu du 18e siècle par une statue d'Ecce Homo provenant du couvent des bénédictines de Saint-Sauveur. La grotte a été détruite à la Révolution, le petit escalier vers 1869-1870.

La fondation de la chapelle reflète le profond enracinement de la dévotion à la Vierge en pays chartrain, en particulier à la Vierge noire. Le site devient au fil du temps un haut lieu de pèlerinage "où presque tout le peuple catholique va offrir ses vœux à Dieu et à la Sainte Vierge, sa mère, et en laquelle il est faict et [se] faict plusieurs miracles" (Bart des Boulais, Antiquités du Perche,1613).

Un édifice homogène de grande qualité

Les sources existantes ne permettent pas d'éclairer les circonstances exactes de sa fondation, les archives de la fabrique ayant disparu dans leur presque totalité. Dans son ouvrage sur la Renaissance en France, l'archéologue érudit Léon Palustre déduit de la lecture des inscriptions lapidaires que la chapelle aurait édifiée en quelques années, de 1545 (date figurant en haut de la tour-clocher qui s'avère être 1595) à 1549 (inscrite au-dessus du portail occidental) qui est effectivement la date lapidaire la plus ancienne conservée. Les travaux du gros-œuvre de la chapelle ont débuté à une date non précisément connue au cours de la décennie 1540 et se sont poursuivis jusqu'au début du siècle suivant par l'érection de la voûte définitive en pierre, soit plusieurs décennies après l'ouverture de l'édifice au culte longtemps couvert par une voûte lambrissée provisoire, la charpente conservant une trace de clouage au droit du chœur. Dans ce lapse de temps, la façade occidentale et la tour-clocher paraissent achevées comme l'attestent respectivement les dates portées de 1549 au-dessus du portail et de 1595 sous le toit de la face sud de la tour-clocher.

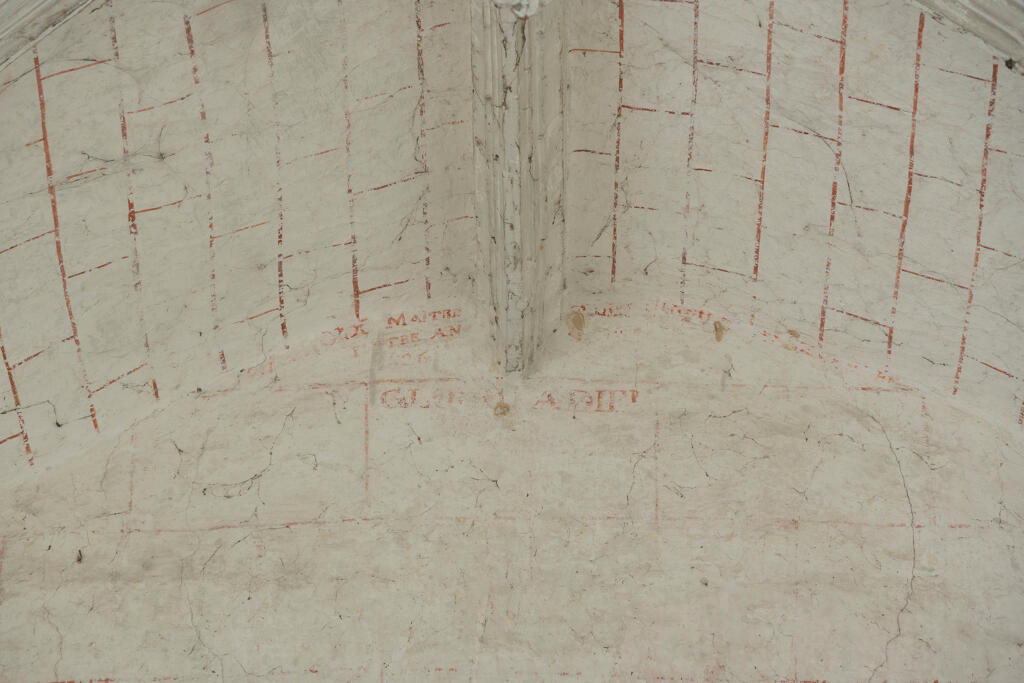

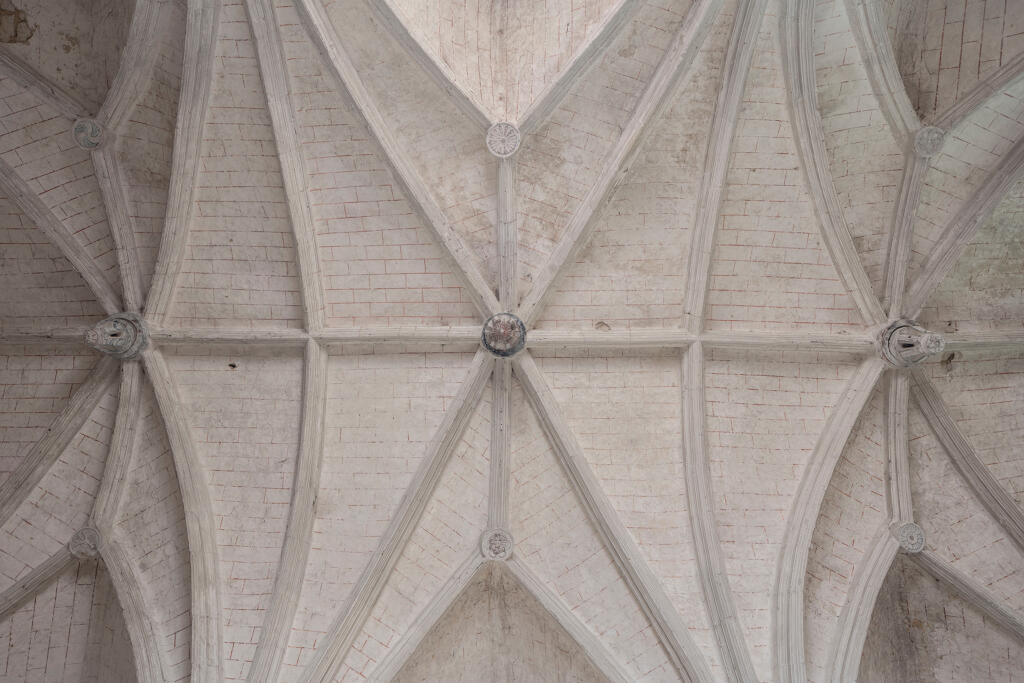

Deux documents manuscrits - datés de 1606 et de 1774 (cf. infra) -, retrouvés dans la clef pendante du chœur en 1843, renseignent la construction et l'embellissement de la voûte de la chapelle. En 1606, elle est entièrement reconstruite grâce aux libéralités de Jehan du Saudubois, ce que confirme l'inscription gravée sur le pourtour de la dite clef : "JEHAN DU SAUDUBOIS, TRESORIER DES GARDES EN L'ELECTION DE BELLESME ET PRESIDENT EN L'ELECTION DU PERCHE, LIEUTENANT EN CELLE DE LONGNY, CONSEILLER DU ROI, PREVOST DE LA CHARITE, ET MARIE BRUNARD, SON EPOUSE, EN L'AN 1606 ONT DONNE CETTE VOULTE. PRIEZ DIEU POUR EULX". Elu échevin de la confrérie de Charité, il fait peindre la voûte de la chapelle en 1609.

Une construction financée par de nombreux donateurs laïcs et religieux

L'initiative de la construction de la chapelle n'est pas clairement établie. Selon deux hypothèses, elle pourrait revenir à la confrérie de la Charité - placée sous le vocable de Notre-Dame de Pitié et de Saint-Sébastien et dont la fondation remonterait à novembre 1488 - ou bien à la famille des ducs d'Orléans-Longueville, barons de Longny depuis 1520, dont les armoiries figurent sur une clef de voûte du chœur, au-dessus du maître-autel. Les inscriptions et les armoiries portées en maints endroits de l'édifice indiquent que sa construction et son embellissement ont été financés conjointement par la riche confrérie et les familles seigneuriales percheronnes. Une inscription, partiellement lisible, tracée sous le toit de la face sud de la tour-clocher donne le nom des dignitaires, échevins et prévôts, et frères servants de la confrérie de Charité qui ont financé par leurs dons la construction de cette partie de l'édifice à la fin du 16e siècle : "EN L'AN 1595 ESTOIT JEHAN CHE[RV]E ESCHEVIN, JEHAN VALLET PREVOST, Me JEHAN FERRAND Pbre [Presbyter, chapelain de la confrérie], Me PIERRE DELAUNAY, JACQUES MALLET, JEHAN MOMGIS [greffier], FRANCOYS FRANQVET, FRANCOYS CHADAM...", noms de personnes en exercice mentionnées dans les registres de la confrérie et qui relevaient de toutes les couches sociales (nobles, bourgeois, artisans, paysans). Y furent inhumés plusieurs chapelains de la confrérie, dont le nombre diminue entre le 16e et le 18e siècles, passant de 4 à 1. La baie 3, qui conserve la seule verrière du 16e siècle (La Visitation, 1556) sur un ensemble consacré à la Vie de Vierge, témoigne de la participation des chanoines prébendiers de la cathédrale de Chartres, titulaires du prieuré-cure de Longny, à l'embellissement de l'édifice. Avant 1789, la chapelle relevait du diocèse de Chartres, plus exactement de l'abbaye augustinienne de Saint-Jean-en-Vallée (Chartres). D'après la description de l'abbé Desvaux en 1895, d'autres donateurs figuraient sur les verrières dont les Chartreux du Val Dieu, les grandes familles aristocratiques précitées et les bourgeois de Longny.

La chapelle nord anciennement dédiée à Notre-Dame du Purgatoire était celle de la famille Lohu avant la Révolution, dont plusieurs membres appartenaient à la confrérie de Charité, est vouée dans la seconde moitié du 19e siècle au Sacré-Cœur de Jésus. Celle du sud, vouée au Sacré-Cœur de Marie, aurait peut-être appartenu à la famille Monhay dont plusieurs membres ont assumé la fonction de bailli de Longny aux 16e et 17e siècles.

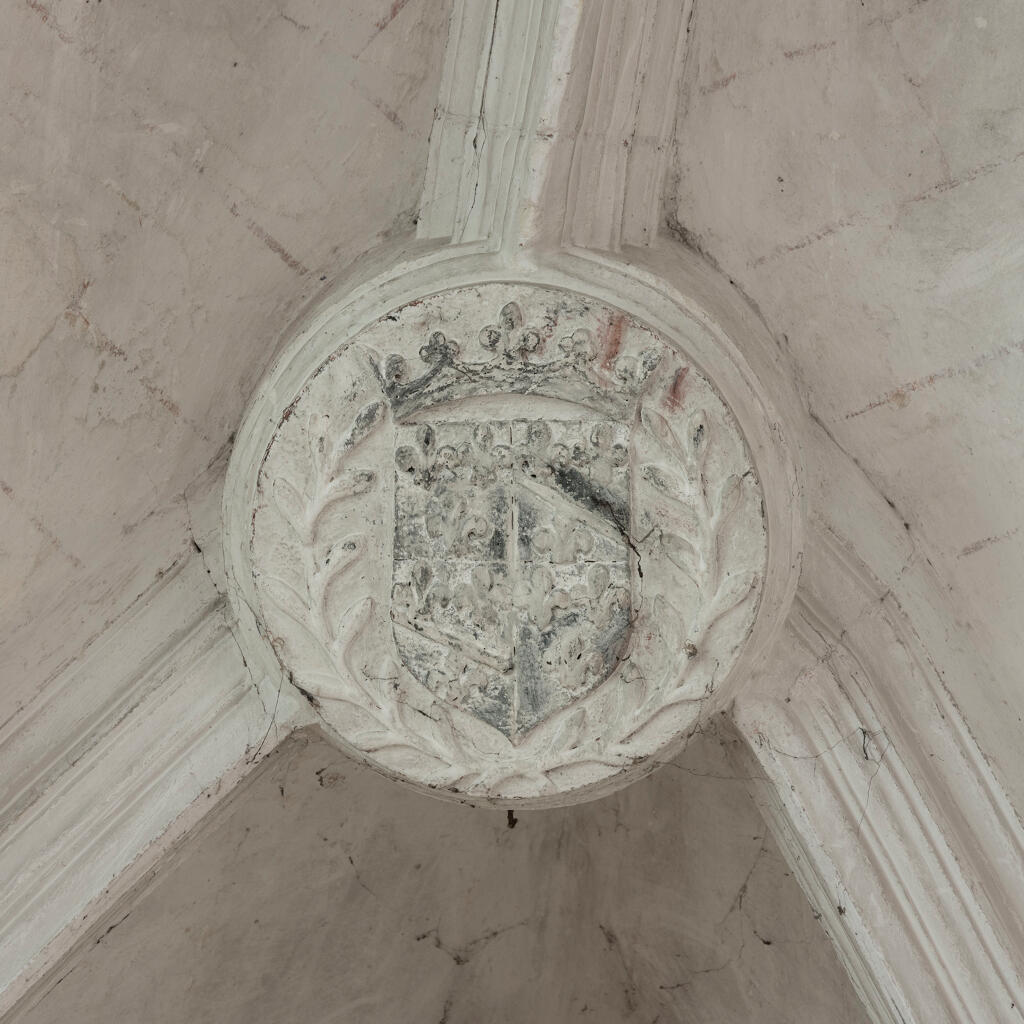

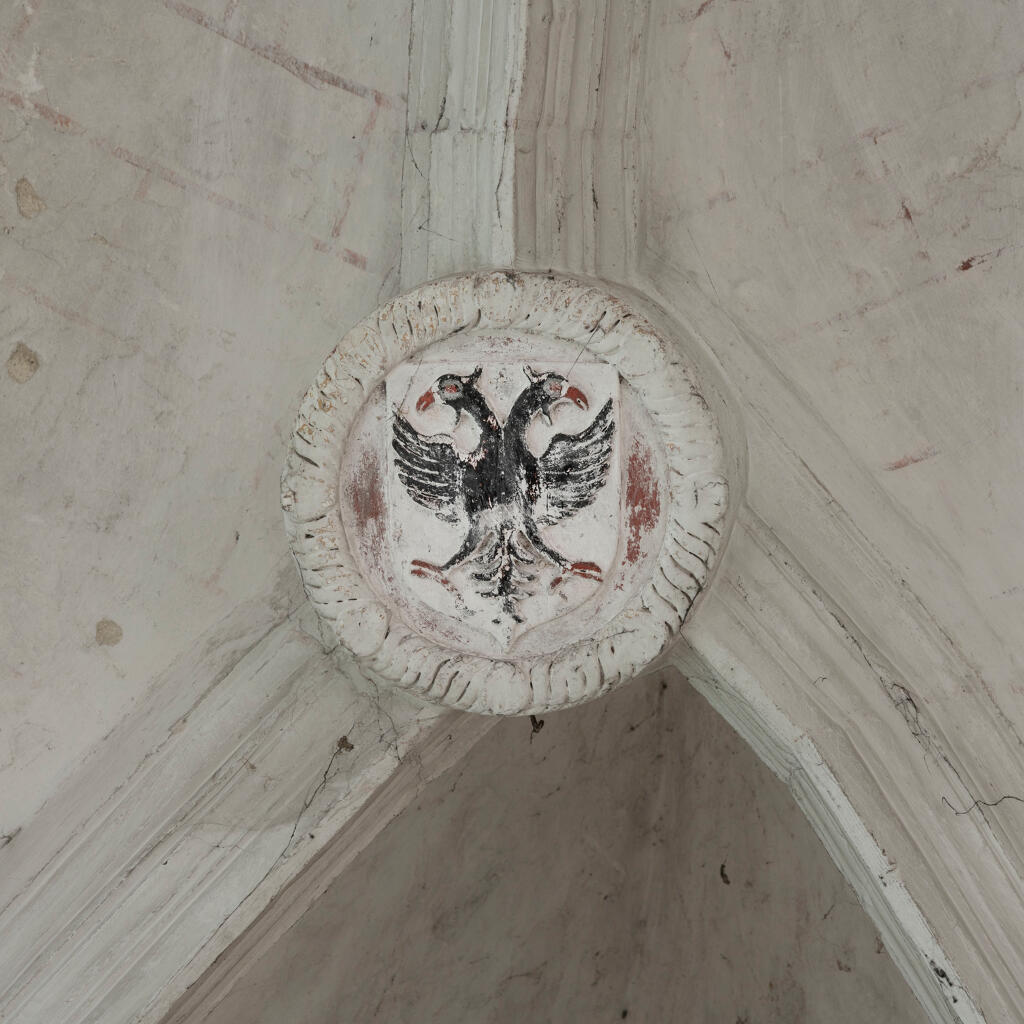

Une chapelle reliquaire à l'esthétique ligérienne

La chapelle Notre-Dame de Pitié témoigne de la diffusion d’une nouvelle esthétique portée par les grandes familles de l'aristocratie jusqu'aux marges de la région ligérienne, en l'occurrence les Guise et les Orléans-Longueville. Branche cadette de la maison de Lorraine, les Guise possédèrent plusieurs fiefs en Mayenne et en Normandie où ils diffusèrent avec éclat la culture humaniste. Les armoiries (bûchées), autrefois sculptées au-dessus de la portail principal, auraient pu être celles de Louis II d'Orléans, duc de Longueville, comte de Dunois et baron de Longny (1510-1537) - premier époux de Marie de Guise (1515-1560), fille de Claude de Guise (1496-1550) dont on connaît le rôle éminent dans la diffusion de la Renaissance en France. Les Orléans-Longueville, dont les armoiries figurent sur une clef de voûte du chœur, ont été identifiées à celles de Marie de Bourbon, duchesse d'Estouteville, veuve de Léonor d'Orléans, duc de Longueville (1540-1573), qu'elle avait épousé en troisièmes noces en 1563.

Empruntant à l'architecture civile, les hauts toits en pavillon de la tour-clocher et des bras du transept donnent un caractère raffiné. L'historien Philippe Siguret a rapproché la chapelle de Longny de la Sainte Chapelle érigée à Champigny-sur-Veude (Indre-et-Loire) par la famille des Bourbons-Montpensier qui présente des similitudes de plan et de décor.

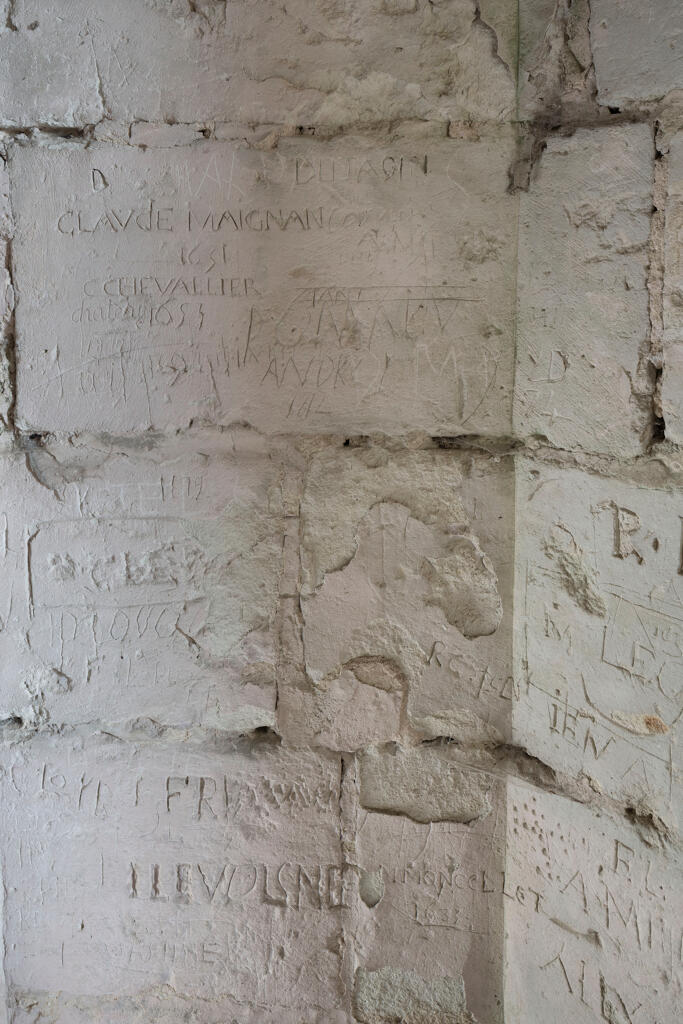

Du 17e siècle à la Révolution

Une visite de l'archidiacre de Dreux à la fin du 17e siècle relève le mauvais état de la toiture de la chapelle et du mur de clôture du cimetière. Au 18e siècle, l'édifice fait l'objet de deux restaurations importantes au niveau de sa toiture en 1700 (inscription découverte sur l'ancien faîtage de plomb : "Cette chapelle a été recouverte par Charles Pierre, 1700 - Buriné par Dumoustier") et de sa sacristie en 1774 (épis de faîtage positionné à cette date), date figurant également peinte sur une clef de voûte du chœur correspondant à des travaux de réfection des peintures de la voûte réalisés à l'instigation de l'abbé Lecomte, principal du collège de Longny et donateur d'une deuxième cloche, par Pierre Duval, maître maçon longnycien et, pour la polychromie des clefs de voûte, par Gilles Hunon, "marchand épicier-cirier-chandelier audit endroit", aidé de Michel-Georges Crosnier (ou Grogné) de Boisfleury, commis en second aux Aigles de Longny, natif de Mortain : "HOC SACELLUM DECORATUM FUIT JOANNE-JACOBO Gte. LE COMTE P.B. LOCI COL. MODERATORE + G. HUNON ET M.G.CROSNIER PINXERUNT. AN 1774" (document manuscrit retrouvé dans la clef de voûte du chœur en 1843). Le millésime 1702 gravée sur l'enduit intérieur pourrait indiquer la date de bouchement de la baie nord de la première travée de la nef. Un premier décor de faux appareil ocre rouge sur fond ocre jaune aurait été apposé sur l'ensemble des parois de la chapelle après cette date qui a été repris, peut-être au siècle suivant, à l'ocre rouge sur badigeon blanc.

La période révolutionnaire a été particulièrement néfaste, détruisant une partie du décor porté et statuaire, la quasi totalité des verrières, de nombreuses inscriptions lapidaires, les tombes et monuments funéraires. Alors qu'un atelier de fabrication de salpêtre est établi dans l'église paroissiale Saint-Martin, le culte de l'Etre suprême est transféré dans la chapelle par délibération du 21 fructidor an II (7 septembre 1794). Il cesse lors de la mise en location de la chapelle adjugée le 2 floréal an III (24 avril 1795) au citoyen René Binet moyennant la somme de 25 sols par an.

La restauration de la chapelle et l'aménagement de ses abords au 19e siècle

Rouverte au culte en 1802, la chapelle accueille la même année une procession du Saint-Sacrement. Les délibérations de la première moitié du 19e siècle indiquent que le conseil municipal se préoccupe de l'état de l'édifice sans pour autant avoir les moyens de financer les travaux. Des travaux d'entretien sont menés sur la toiture en mars-décembre 1830. La cloche actuellement en place, baptisée "Marie-Delphine", a été bénite en 1832 par le curé de Longny Pierre Etienne Dubois. En 1843, la voûte est à nouveau recouverte d'un badigeon, masquant l'écu armorié peint au-dessus de la porte occidentale. Un graffiti relevé sur la face est de la tour d'escalier témoignerait de réparations effectuées en 1849 ("REPARE sous la REPUBLIQUE FRANCAISE 1849 PAR DUBOIS"). En février 1855, le conseil municipal émet le vœu de faire classer la chapelle au titre des monuments historiques. Au mois de mai suivant, il acte la suppression des jardins particuliers empiétant sur la cour de la chapelle, propriété communale, afin de faire des plantations pour embellir ses abords.

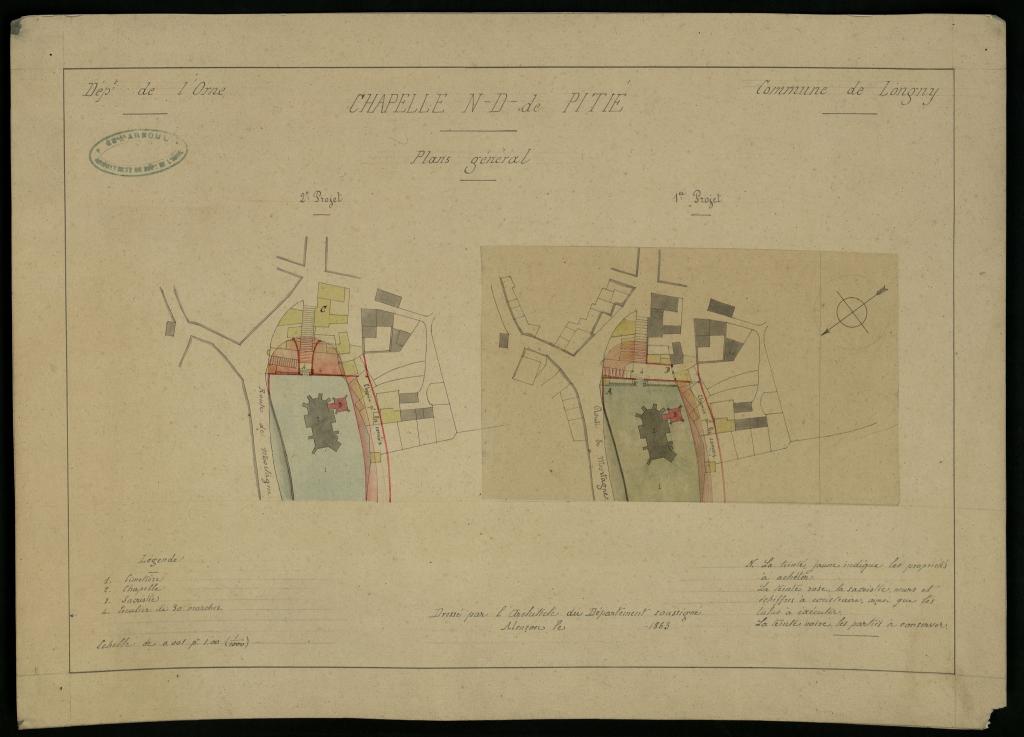

La commune se lance dans un vaste projet de restauration de la chapelle et d'appropriation de ses abords qui se concrétise lentement, pour des raisons financières, au cours de la décennie 1860. En 1862, Onésiphore de Musset, marquis de Cogners, membre du conseil municipal de Longny, adresse au ministre de l'Intérieur une demande d'autorisation de loterie pour financer la restauration de la chapelle. Le préfet répond favorablement à cette demande sous réserve de la limiter au département de l'Orne et de fournir plan et devis. Par délibération du 6 juillet courant, le conseil municipal approuve le lancement d'une loterie en souhaitant la mener dans tout l'Empire, afin de réunir 200 000 F. Par l'intermédiaire d'Onésiphore de Musset, il demande à Charles Louis Philippe Arnoul (1832-1894), architecte départemental basé à Alençon, de dresser les plan et devis pour un montant n'excédant pas 400 F. Dans une note descriptive et un estimatif des travaux (évalués à 97 930,15 F sans les honoraires d'architecte) datés du 16 mars 1863, Arnoul définit un projet ambitieux visant à restaurer l'édifice en totalité, y compris son décor porté sculpté et peint extérieur et intérieur, son pavement et son ameublement, à reconstruire la sacristie et à réaménager les abords par la construction d'un nouvel escalier et la démolition de plusieurs maisons pour en dégager la vue. Il exécute également une esquisse de l'appropriation des abords de la chapelle (Archives départementales de l'Orne), avec deux variantes du projet matérialisant l'implantation du nouvel escalier entraînant la démolition des deux escaliers préexistants, les travaux de construction à exécuter (sacristie, murs et échiffres) et les immeubles à acquérir. La même année, la municipalité procède à l'agrandissement du cimetière étendu au sud, qui occasionne la construction d'un nouveau mur de clôture dont les travaux sont adjugés le 25 octobre à Louis Marin Joseph Privé, maçon longnycien, pour la somme 2 595,72 F. Dans le procès-verbal d'adjudication, il est indiqué que l'artisan pourra extraire pierres et sable dans le champ voisin propriété communale. Il est prévu que le maçon détruise à ses frais "le mur qui se trouve entre l'ancien cimetière et le terrain destiné à l'agrandissement" et qu'il puisse en remployer les pierres. Le 13 décembre 1863, les travaux de terrassement sont adjugés à Louis Noël Désiré Lainé, journalier de Longny, pour un montant de 170 F.

Malgré les difficultés financières et le décès de marquis de Cogners survenu le 16 janvier 1864, la commune ne renonce pas à ce projet et organise une loterie en 1866 qui réunit 7 400 F, somme bien insuffisante pour financer les travaux. Le montant de ces derniers, estimé à 156 200 F sans les honoraires de l'architecte, paraît trop élevé au conseil municipal. Arnoul suggère que certains travaux pourraient être ajournés et qu'une somme de 92 000 F pourrait suffire. La commune ne pouvant financer quoique ce soit, Arnoul propose à la commune de prendre en charge uniquement ses déboursés, estimés à 400 F, et que ses honoraires - représentant 2,5% du montant des travaux, soit 3 905 F, soient réglés sur le bénéfice de la loterie. A la demande du préfet, Arnoul adresse un rapport le 3 janvier 1867 pour lui indiquer que seuls des travaux d'entretien pourraient être réalisés sur le produit de la loterie et qu'il refuse toujours de diriger les travaux. Par lettre du 2 février 1867, Havard informe Charles Arnoul de l'exécution de menus travaux et que le maire l'a chargé de rédiger le projet. A cet effet, il lui demande quelques avis et renseignements sur l'avant-projet qu'il lui fait parvenir. Charles Arnoul lui répond le 8 février. A la demande du maire, ce dernier se rend le 5 décembre 1867 à Longny, afin de rendre son avis au conseil municipal le lendemain. Il rédige séance tenante un rapport que M. Havard transcrit par écrit. Refusant toujours de diriger les travaux, il propose ses services comme architecte-conseil et, comme conducteur de travaux, M. Havard agent voyer de Longny. Il revoit le projet à la baisse et définit de nouvelles priorités centrées sur la réfection de la couverture, des sols, de la porte principale, des baies (meneaux, grillages de protection) et de la sacristie, tout en maintenant l'aménagement des abords.

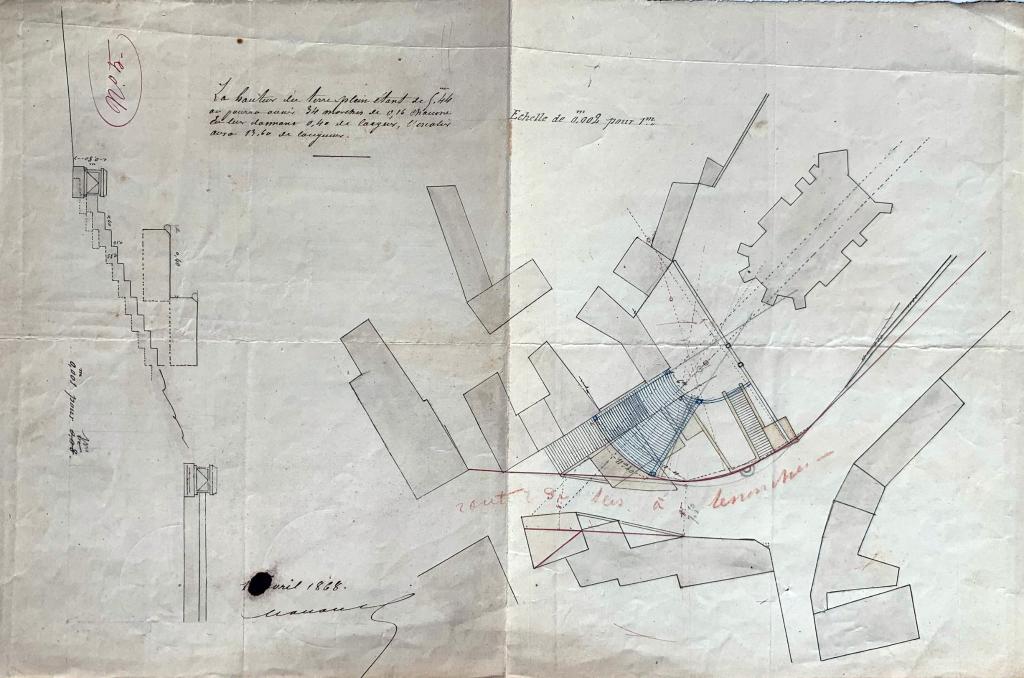

La mise en scène des abords par la construction d'un escalier monumental

Le rapport de Charles Arnoul et l'avant-projet de M. Havard sont approuvés par délibération du conseil municipal le 8 décembre 1867. Par courrier en date du 2 avril 1868, Havard fait parvenir à Arnoul un croquis d'avant-projet à l'échelle 0,002 PM (Archives départementales de l'Orne) pour avis qu'il reçoit le 9 mai. Ce dessin évalue les dimensions de l'escalier de plan trapézoïdal et le nombre de marches à 34. Le plan et devis définitifs, datés du 5 juillet 1868, sont approuvés par le maire du 21 juillet courant. Les travaux de restauration de la chapelle et d'appropriation des abords sont adjugés le 14 septembre 1869 à Alexis Robert, entrepreneur de travaux publics demeurant à Tourouvre, et à Léopold Privé, maître maçon basé à Longny qui en sont chargés conjointement pour un montant estimé à 11 200 F. Le chantier s'accompagne de la destruction de deux escaliers préexistants et de l'expropriation d'immeubles, dont la morgue, situés au sud-est dans l'axe de la rue de la Chapelle (actuelle rue du Docteur Boulay ; actes de vente d'immeubles par devant Me Pelletier du 2 juillet et 8 août 1869) et le long de l'impasse Notre-Dame-de-Pitié, pour les démolir et dégager la vue.

L'avis rendu par Victor Ruprich-Robert au préfet le 14 janvier 1870, par lequel il juge les travaux d'aménagement des abords secondaires, n'a pas eu d'incidence. Réalisé entre septembre 1869 et début 1871, l'escalier est désapprouvé par le conseil municipal qui ne reconnaît pas le projet. Il formule un certain nombre de réclamations lors de la séance du 20 mai 1871, à la suite de quoi le préfet se tourne vers l'architecte pour avis par courrier du 27 juillet 1871. Dans sa réponse datée du 3 août 1871, Charles Arnoul retrace la mise en œuvre du projet. D'après lui, l'avant-projet aurait été converti en projet définitif sans que la délibération lui ait été communiquée et qu'il l'ait officiellement approuvé. Arnoul pense avoir bien reçu d'Havard un dessin d'ensemble, sans doute via la Préfecture, en tant que secrétaire du comité consultatif des Bâtiments civils, car il existe bien un projet approuvé par le Préfet le 1er mai 1869, mais il n'en garde aucune trace. De fait, il considère que sa responsabilité ne peut être engagée et les reproches de la commune sont infondées. Néanmoins, il prend la défense de l'agent voyer dont il a pu constater sur place la bonne exécution de quelques travaux vicinaux.

Le maire en vient à solliciter l'expertise de l'architecte Félix Elie Xavier Hulot (1832-1915), domicilié à Paris mais ayant des attaches dans le Perche, qui constate, dans un courrier adressé au maire le 23 juillet 1871, "la mauvaise disposition de cet escalier tant au point de vue de l'aspect que de la difficulté de son ascension", qu'il "est disgracieux, raide, difficile et même dangereux" faute de l'avoir suffisamment développé et d'y avoir aménagé quelques paliers de repos. Il regrette l'absence de plan d'ensemble à plus grande échelle et d'une coupe longitudinale cotée. Il avoue enfin que la seule solution serait de démolir l'ouvrage.

A la suite, le conseil municipal décide par délibération du 8 décembre 1871 d'intenter une action en justice contre MM. Arnoul, Havard, Alexis Robert et Léopold Privé, pour avoir réalisé non pas un degré monumental mais "une espèce d'échelle meunière, presque à pic, qui rend très difficile et même dangereux l'accès de la chapelle" d'après un plan "fait au mépris des plus simples notions d'architecture" et qui n'a pas été exactement suivi. Des avis contradictoires sont émis, l'architecte affirmant qu'il n'a jamais validé les plan et devis définitifs tandis que l'agent voyer affirme dans un courrier au sous-préfet daté du 28 juillet 1868, qu'ils ont bien été approuvés par Charles Arnoul. Le conseil municipal réclame 5 000 F de dommages intérêts pour collusion avec les entrepreneurs accusés d'avoir indûment perçu la somme de 2 157,88 F "sur la production d'états de situation exagérés", pour défaut de comptabilité et d'exécution. Les personnes incriminées sont assignées à comparaître devant la justice par acte d'huissier du 27 décembre 1871. Arnoul se justifie dans un rapport daté du 12 janvier 1872 dans lequel il réitère ses arguments. L'architecte Hulot rédige un rapport très défavorable sur l'exécution des travaux le 12 août 1872, en vue de réparations diverses et de la reconstruction de l'ouvrage. Il est estime que la réception des travaux ne peut avoir lieu. D'après lui, les vices constatés relèvent davantage d'un défaut de direction que d'un défaut d'exécution. Il réitère son avis quant à la dangerosité de l'escalier jugé trop raide. Il reproche aux piédestaux de départ et d'arrivée des murs d'échiffre leurs mauvaises proportions et leur caractère inesthétique, aux marches leur profil lourd ne correspondant pas au projet tout comme le mur de soutènement situé au droit de l'escalier, le remplacement très partiel du pavement de la nef de la chapelle au lieu de sa réparation en totalité, la non exécution de plusieurs travaux dans la chapelle pourtant portés au devis. S'il reconnaît des irrégularités dans la validation du projet, la commune ne saurait être responsable de son exécution. Enfin, il admet le manque de précision du devis. L'ouvrage tant décrié n'est cependant pas détruit et les poursuites judiciaires sont abandonnées.

La restauration partielle de la chapelle

A l'instigation de l'abbé Moreau, les remplages des baies du chœur sont restaurés en 1872 avec le concours de l'architecte Hulot qui fournit le dessin des meneaux de l'une des baies qui avait été murée (à une date non connue, peut-être lors de l'établissement d'un retable d'autel). D'après une délibération du mois d'août de la même année, l'abbé se dit prêt à faire modifier la forme de la toiture de la sacristie afin de dégager la baie 4. Afin d'assainir les fondations de la chapelle, le conseil municipal décide en mai 1873 d'enlever les tombes implantées entre les contreforts. Contre l'avis de la sous-préfecture, la municipalité procède au démontage des quelques vestiges anciens subsistant des verrières au profit de la création de nouvelles (1880-1881), laissant en place la seule verrière intègre de la Visitation. En 1884, des ouvriers italiens réalisent le pavement en mosaïque de la chapelle, comme de celui de l'église paroissiale Saint-Martin, ce qui occasionne la destruction de l'ancien pavement et des dalles funéraires qui y étaient encastrées. En 1895, l'abbé Charles Vingtier (Longny, 1853 - 1924), fils d'un menuisier de Longny, réalise le décor sculpté des vantaux des différentes portes de la chapelle. Les archives départementales de l'Orne conserve deux dessins (ni signés ni datés), l'un coté d'une petite porte (sans décor sculpté), correspondant aux portes latérales de la chapelle, l'autre le profil de la moulure séparant les panneaux. L'ensemble des travaux est béni et inauguré le 8 septembre 1895. L'offrande d'ex-votos déposés dans l'édifice par les pèlerins en remerciement de guérisons, qui se pratiquait encore dans les années 1860-1870, tombe en désuétude après les travaux. L'édifice est classé au titre des monuments historiques par arrêté du 8 avril 1909.

Plusieurs devis sont établis par l'agent-voyer communal à la fin du 19e siècle et au début du siècle suivant pour la pose de gouttières (Desdouits, devis du 19 juillet 1890), la réparation de la couverture (estimation des travaux datée du 1er juin 1895) confiée à Joseph Drouin (entreprise de maçonnerie basée à Longny, récapitulatif des travaux du 30 octobre 1907).

Le renouvellement de son mobilier

Une source manuscrite datée de 1606 (retrouvée en 1843 dans le chœur et retranscrite par Maurice Leroux) donne un descriptif du mobilier que la Révolution bouleverse par sa dépose le 15 floréal an II (4 mai 1794). Dépouillée, la chapelle fait l'objet de plusieurs campagnes d'ameublement au cours de la 1ère moitié du 19e siècle et après 1870. Des copies (tableaux, devant du maître-autel sculpté d'après la Mise au tombeau de Ligier Richier de Saint-Mihiel) et des statues issues de la production industrielle forment aujourd'hui le mobilier actuel. Intrinsèquement lié à la fondation de la chapelle, le groupe sculpté de la Pietà (fin 15e siècle) exposé dans le chœur, brisé en 1794 par le citoyen Gasteclou dit Lacroix et reconstitué en 1802 par l'ouvrier Marchand, puis restauré à plusieurs reprises, est l'un des rares objets conservé antérieur à la Révolution qui soit classé au titre des monuments historiques par arrêté du 10 mai 1973.

Les interventions majeures au 20e siècle

En 1922, la toiture est à nouveau restaurée : remplacement ponctuel de chevrons, réfection de la couverture en ardoises, pose de gouttières en zinc. Les quatre épis de faîtage en plomb sont restaurés en 1924-1925 sur les devis de Gabriel Malençon, architecte en chef des monuments historiques (1897-1926). D'après les sources, les épis anciens, voire d'origine, semblent avoir été conservés à l'exception de celui surmontant le poinçon du chœur remplacé par un élément au décor simplifié. Louis Barbier, architecte en chef des monuments historiques (1880-1953), engage une opération de restauration des contreforts du chevet et de leur décor sculpté (1932-1938) prévoyant notamment le remplacement des parties disparues ou instables, comme le couronnement des pinacles et la base des dais jumelés des contreforts, réalisées en pierre de Saint-Maximin par le sculpteur Maurice Châble.

En prévision de la célébration du 4e centenaire de la construction de la chapelle, le 10 septembre 1995, l'entreprise Lefèvre est chargée de rouvrir et de restituer le remplage en pierre de Thénac de la baie nord-ouest du rez-de-chaussée de la tour-clocher.

La nécessité d'une restauration globale (2018-2023)

En 2018, l'agence d'architecture B. MAP est chargée d'établir un diagnostic pour la restauration globale de la chapelle. Un état sanitaire détaillé est établi. L'édifice présente différentes pathologies liées à l'humidité et à l'aménagement de ses abords, et d'ordre structurel (sacristie, charpentes). Son décor sculpté apparaît profondément dégradé, érodé, envahi par les lichens et mousse. L'opération de consolidation par fluatage dans les années 1930 a semble-t-il accéléré l'érosion des motifs sculptés. La mauvaise qualité de la couverture et de la mise en œuvre engendre des problèmes de fuite récurrents qui détériorent les charpentes. A l'intérieur, les infiltrations d'eaux pluviales ont dégradé le pavement de mosaïque à l'ouest et les planchers des chapelles secondaires mais aussi d'une manière ponctuelle la voûte. Les parties basses des parements se dégradent sous l'effet répété des remontées capillaires, en particulier côté sud. Dans ce contexte, les réfections au plâtre pratiquées dans le chœur et les chapelles secondaires risquent de se détériorer rapidement. L'intérieur du clocher présente un état dégradé au niveau des mortiers de ses parements, des souillures provoquées les pigeons, des usures au niveau des marches de la tourelle d'escalier.

Il a été décidé de traiter en priorité l'assainissement des abords, la restauration du clos et du couvert du vaisseau principal, de son décor sculpté et de la sacristie, du clocher et de la façade occidentale mais aussi, dans un second temps, des verrières.

Les travaux sont menés en 2023 sous la conduite de l'architecte du patrimoine Benoît Maffre.

-

Dates

- 1549, porte la date

- 1595, porte la date

- 1606, porte la date

- 1626, porte la date

- 1774, porte la date

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Vingtier Charlessculpteur, menuisier-ébéniste, peintre attribution par travaux historiquesVingtier CharlesCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Né à Longny le 5 novembre 1853 d'un père menuisier, Charles Vingtier s'oriente vers la prêtrise, après être entré dans l'ordre des Capucins. Il est nommé vicaire à Nocé puis curé desservant de la paroisse de Courcerault de 1884 à 1898. Il se forme à l'Ecole des Arts décoratifs de Paris et effectue des voyages en Europe (Belgique, Italie). Plusieurs église percheronnes conservent des œuvres de sa main : Courcerault (voûte lambrissée peinte, corniche en staff), Longny (vantaux des portes de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié et de l'église paroissiale Saint-Martin), Mauves-sur-Huisnes (voûte charpentée), Saint-Brice-sous-Rânes (lambris, chaire à prêcher), Sevrai (maître-autel, voûte). Le Bulletin historique et archéologique de l'Orne relate que le prêtre a "restauré" deux reliquaires de l'église Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois qui "étaient pour ainsi dire perdus au fond du maitre-autel quand, à la fin de l'année 1896, ils en ont été retirés en bien mauvais état, mais le ciseau exercé et délicat de M. l'abbé Vingtier, curé de Courcerault, a refait les pièces qui manquaient, les a complétés et aujourd'hui ils renferment un grand nombre de reliques parmi lesquelles se trouvent des reliques de saint Jean-Baptiste, de saint Pierre, de saint Paul, de saint André, de saint Timothée, de saint Ignace, de saint Firmin, de saint Vincent et de saint Marcel" (1899, t. 18, p. 28).

Entré à l'âge de 46 ans dans l'ordre des Capucins sous le nom de P. Mathias, il est décédé missionnaire aux Indes anglaises en 1924.

-

Auteur :

Arnoul Charles Louis Philippearchitecte départemental attribution par sourceArnoul Charles Louis PhilippeCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Né à Paris 11e, le 8 octobre 1832, de Jean François Arnoul et de Prudence Darenture, Charles Louis Philippe Arnoul entre à l'Ecole nationale des beaux-arts le 26 novembre 1852 où il se forme auprès de Théodore Dommey (1801-1872). il devient architecte des bâtiments civils, architecte départemental de l’Orne (1862-1872) et de la Ville d’Alençon où il a laissé de nombreuses constructions réalisées à la demande de l'Etat, du Département, des communes et de particuliers : dépôt d'étalons du Pin ; à Alençon, asile d'aliénés, pont biais sur la rivière la Briante, école normale d'institutrices ; pour le compte de la ville d'Alençon, dôme en fer et verre de 28 m. de diamètre couvrant la halle au blé (1865), école primaire du faubourg de Montsort, restauration de l'église Notre-Dame et de certaines parties de l'église Saint-Léonard d'Alençon. Son activité englobe tout le spectre de la création architecturale, autant civile (mairie, écoles primaires et secondaires dont collège saint-François-de-Sales à Alençon, justice de paix, caserne de gendarmerie à Courtomer) que religieuse (églises, clochers, mobiliers, presbytères), publique que privée (hôtels particuliers à Alençon, châteaux, maisons de campagne, monuments funéraires).

Sources consultées :

-Archives nationales de France, AJ/52/353, dossier d'élève.

-Notice nécrologique. L'Architecture, 14 juillet 1894, p. 225.

-Notice nécrologique. La Construction moderne, 21 juillet 1894, p. 504.

-Edmond Delaire et alii, Les architectes élèves de l’École des beaux-arts, 1793-1907, Paris, librairie de La Construction moderne, 1907.

-site internet du CTHS, http://cths.fr/an/savant.php?id=109683, consulté le 18/07/2023

-base AGORHA, https://agorha.inha.fr/ark:/54721/ce773ca2-fd0a-4cc8-945e-659754a6b50c, consultée le 18L07/2023

-

Personnalité :

Jean du Sauduboisdonateur attribution par sourceJean du SauduboisCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Fils de Florent du Saut-du-Bois, Jean du Saudubois est le trésorier (1584) puis le président (1587) du grenier à sel du Perche. Il possède de nombreux titres : conseiller du roi, trésorier des gardes de sa Majesté, président en l'élection du Perche, lieutenant de l'élection de Longny. Annobli par Henri IV. Il accroît son patrimoine foncier entre 1600 et 1610 en devenant le plus gros propriétaire de Moulicent : Blandé, Luctière, la Gerboudière, la Petite-Noë, les Forges etc. Domicilié à Longny, il devient prévôt en 1607 puis échevin en 1608 de la confrérie de charité. En juin 1614, il donne une maison manable de la rue du Vieux-Biez à Longny, pour y établir le collège où seront instruits les enfants pauvres. Dans la même ville, il fonde et érige avec son épouse, Marie Brunard, le monastère Saint-Sauveur.

Sources consultées :

-Archives départementales d'Eure-et-Loire. Inventaire sommaire des archives ecclésiastiques antérieures à 1790. Chartes : Archives départementales, 1978, t. X, p. 12.

-La Bienfaisance à Longny aux XVIIe et XVIIIe siècles. Bulletin de la société historique et archéologique de l'Orne, janvier 1905, t. XXIV, p. 202-235.

-LEROUX, Maurice. Notre-Dame de Pitié – Longny-au-Perche. Manuel de pèlerinage, prières et cantiques – Notice historique illustrée de la chapelle et de la statue miraculeuse de Notre-Dame de Pitié. Impr. de Montligeon – La Chapelle-Montligeon (Orne), 1927, p. 47-48.

-

Auteur :

Hulot Félix Élie Xavierarchitecte attribution par sourceHulot Félix Élie XavierCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Ancien diplômé de l'école des Beaux-Arts et ancien élève de Viollet-le-Duc, l'architecte Félix Élie Xavier Hulot (L'Aigle, 1832 - Paris, 1915) fut inspecteur des travaux de la Chambre des députés dès 1872 après avoir exercé dans le département de la Corrèze. Il n'oublie pas pour autant ses racines percheronnes en répondant favorablement à la commande de la commune de Longny (Orne) vers 1876 afin de dresser les plans et devis de la reconstruction du presbytère et la construction d'une maison d'école.

-

Auteur :

Havardagent voyer attribution par sourceHavardCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Havard, agent-voyer à Longny, en activité dans la seconde moitié du 19e siècle.

-

Auteur :

Robert Alexisentrepreneur attribution par sourceRobert AlexisCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Alexis Robert, entrepreneur de travaux basé à Tourouvre.

-

Auteur :

Privé Louis Marin Josephmaçon attribution par sourcePrivé Louis Marin JosephCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Louis Marin Joseph Privé est un maçon établi à Longny actif dans la 3e quart du 19e siècle. Il est issu d'une famille exerçant ce métier. Léopold, supposé être son fils, prend sa succession.

-

Personnalité :

Musset-Cogners (de) Onésiphorecommanditaire attribution par sourceMusset-Cogners (de) OnésiphoreCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Cousin du célèbre poète, dramaturge et écrivain français Alfred de Musset, Onésiphore, marquis de Cogners fut lieutenant de cavalerie puis maire de la commune de Cogners (Sarthe), où il vécut et posséda le château. Père de cinq enfants issus d'un premier mariage, il fut veuf en 1850 et se remaria en 1853 avec Elisa Barat, veuve et propriétaire d'une maison au bourg de Longny-au-Perche (Orne). Il fut probablement à l'initiative, avec son épouse, de la reconstruction de la maison bourgeoise actuellement située au n°9, rue du Docteur Jean Vivares. Il a été membre du conseil municipal de Longny et porta le projet de restauration de la chapelle Notre-Dame de Pitié et de ses abords.

-

Personnalité :

Bourbon Marie dedonateur, commanditaire (incertitude), attribution par travaux historiquesBourbon Marie deCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Née le 30 mai 1539 au château de la Fère (Aisne, Picardie), Marie de Bourbon, comtesse de Saint-Pol, duchesse d'Estouteville, est la fille d'Adrienne d'Estouteville et de François de Bourbon, comte de Saint-Pol. En 1563, elle épouse en troisièmes noces Léonor d'Orléans, duc de Longueville (1540-1573). Elle fréquente assidûment la cour de Catherine de Médicis. Régente du comté de Neuchâtel pour son fils Henri Ier puis, pour son petit-fils Henri II de Longueville, elle y rétablit le pouvoir seigneurial. Elle est décédée en 1601 et repose en l'abbaye Notre-Dame-du-Pré de Valmont (Seine-Maritime).

Sources consultées :

-Site E-Periodica, Catalogue des jetons des ducs de Longueville (e-periodica.ch), 27 septembre 2023.

-DAFFLON, Alexandre. Neutralité et appartenance au Corps helvétique : Neuchâtel à l’épreuve de la guerre de Dix Ans In : Les ressources des faibles : Neutralités, sauvegardes, accommodements en temps de guerre (XVIe-XVIIIe siècle) [en ligne]. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2010 (généré le 27 septembre 2023). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/pur/105462>. ISBN : 9782753567030. DOI : https://doi.org/10.4000/books.pur.105462.

-

Auteur :

Châble Mauricesculpteur attribution par sourceChâble MauriceCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Sculpteur entrepreneur ayant travaillé pour le service des monuments historiques.

-

Auteur :

B. MAP Architectes du patrimoine (2010 - )agence d'architecture attribution par sourceB. MAP Architectes du patrimoineCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

B. MAP Architectes du patrimoine est une sarl basée dans le département de l'Eure (27), qui a été créée par Benoît Maffre architecte du patrimoine le 17 août 2010.

-

Auteur :

Ruprich-Robert Victor Marie-CharlesRuprich-Robert Victor Marie-CharlesCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Victor Marie-Charles Ruprich-Robert naît à Paris le 18 février 1820. Il débute son initiation à l'architecture en 1836 sous la direction de Simon-Claude Constant-Dufeux avant d'intégrer la section "architecture" de l'Ecole des Beaux-Arts de Paris en 1838. En 1843, il devient le suppléant d'Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc à l’École nationale et spéciale de dessin pour le cours d'histoire et de composition de l'ornement. En 1847, il adresse une demande au ministre de l'Intérieur pour prendre en charge la restauration des monuments historiques des Landes, du Gers, des Hautes et des Basses-Pyrénées. Dès 1848, il entame une carrière d'architecte diocésain à Bayeux et Séez, puis à Nevers (1857), à Albi et Reims (1877). Il fait partie de plusieurs comités et commissions : auditeur de la Commission des arts et édifices religieux (1849), rapporteur auprès du Comité des édifices paroissiaux (1853), rapporteur près le comité des inspecteurs généraux des édifices diocésains (1855). A compter de 1859, il est professeur d'ornement à l’École nationale et spéciale de dessin, poste précédemment occupé par Viollet-le-Duc. Théoricien de l'architecture, il publie de nombreux ouvrages et est un collaborateur régulier de la Revue générale de l'architecture et des travaux publics de 1849 à 1886. Dessinateur du mobilier de la Couronne (1859-1870), il participe au remeublement de la galerie François Ier et du vestibule de la chapelle du château de Fontainebleau (1860). Il conçoit le trône impérial exposé à l'Exposition universelle de 1867. En 1870, il prend la direction de l'atelier de Constant-Dufeux. Membre de la commission des monuments historiques dès 1873, il est nommé inspecteur général en 1873. Membre de nombreuses associations, sociétés et académies, il est directeur de la Société des antiquaires de Normandie en 1881 et est habilité à diriger les fouilles dans les arènes de Lutèce en 1883.

L'église de la Trinité de Caen constitue son premier chantier de restauration (1854-1868), qu'il mène parallèlement à la construction de la chapelle de l'Immaculée Conception du petit séminaire de Séez. Récompensé à l'Exposition universelle de 1855 (médaille de 2e classe), il enchaîne les projets de construction d'églises (Saint-Jean-Baptiste de Flers, 1858-1864; Athis, 1859) et de restauration d'édifices civils et religieux (église d'Autheuil, 1863-1881; château de Falaise, 1864-1870; lycée Henri IV, 1866-1873 ; église de l'abbaye Saint-Étienne de Caen, 1867-1883 ; maître-autel du Val-de-Grâce, 1868-1870 ; tour du château d'Oudon, 1870-1886 ; salle des États du château d'Amboise, 1873-1879 ; église Saint-Martin d'Argentan, 1874 ; église d'Ouistreham, 1876-1878 ; abbaye-aux-Bois de Paris, 1877).

Source consultée en 2019 :

-site internet de l'INHA, Dictionnaire critique des historiens de l’art actifs en France de la Révolution à la Première Guerre mondiale, Philippe Sénéchal et Claire Barbillon (dir.), https://www.inha.fr/fr/ressources/publications/publications-numeriques/dictionnaire-critique-des-historiens-de-l-art/ruprich-robert-victor.html

-site internet de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine Charenton-le-Pont, base AUTOR, http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/autor_fr

-

Auteur :

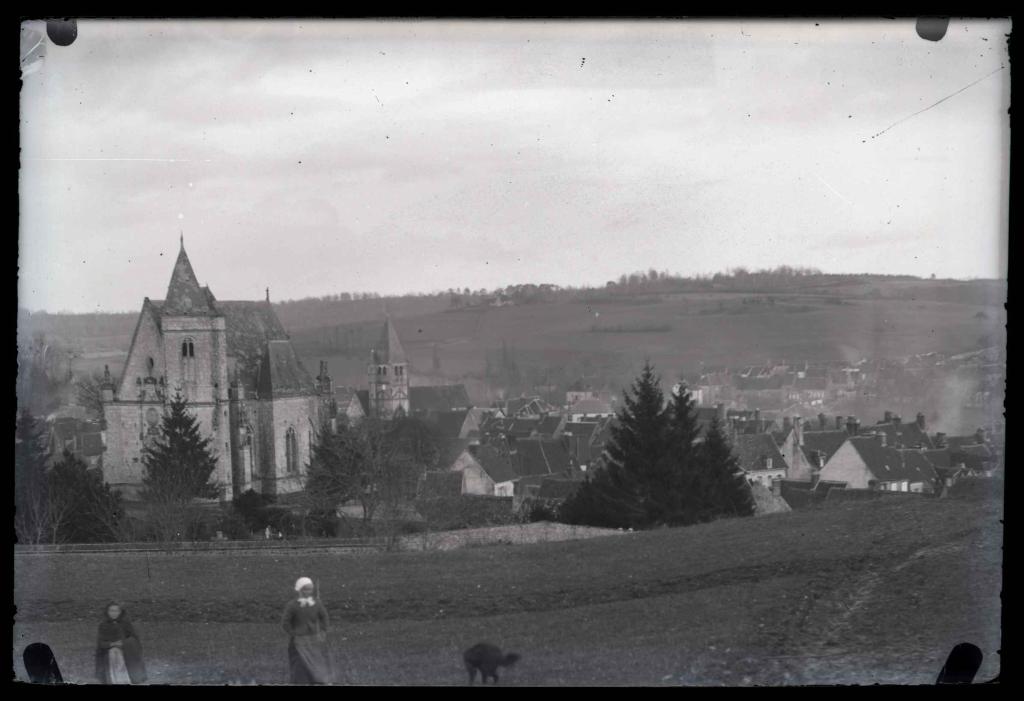

Le site d'implantation

La chapelle Notre-Dame-de-Pitié se dresse à mi-pente d'un coteau dominant la vallée de la Jambée, au sud-ouest du bourg de Longny qu'elle surplombe. L'enclos paroissial, accessible depuis l'est (depuis la rue du Docteur Boulay, route de Sées à Senonches) par un escalier monumental composé de 33 marches, et depuis l'ouest, où se trouve un vaste cimetière (sud-ouest).

Le plan

Imparfaitement orientée en raison de son implantation sur un coteau, la chapelle est bâtie selon un plan en croix latine dont les deux bras d'une travée forment un transept non saillant. Le vaisseau unique s'étend sur trois travées barlongues se prolongeant par un chœur d'une travée se terminant par une abside à trois pans-coupés. Implantée à 45° sur l'angle sud-ouest de la façade, la tour-clocher hors-œuvre de plan quadrangulaire est desservie par une tourelle d'escalier polygonale demi-hors-œuvre établie sur le flanc sud. De plan hexagonal irrégulier, la sacristie s'adosse au sud entre deux contreforts au bras du transept et au chevet.

Les matériaux

Les parements de la chapelle, y compris la sacristie, sont constitués d'une maçonnerie en pierre de taille de calcaire crayeux (tuffeau local comportant des inclusions de silex) - un calcaire tendre de Champailloux d'après une note descriptive de l'architecte Arnoul du 16 mars 1863 - formant un appareil simple, régulier, allongé, plein-sur-joint reposant sur un appareil saillant chanfreiné et assisé de grès roussard ou "grison", selon l'appellation locale, dont le nombre d'assises augmente avec la déclivité du terrain. Plusieurs trous carrés subsistent dans la maçonnerie, marquant l'emplacement des boulins fixés pour échafauder. La couverture, formée d'arêtiers fermés et de noues ouvertes, est entièrement en ardoises posées au crochet sur de fins liteaux de sapin. Le faîtage est en zinc, les gouttières pendantes et descentes en cuivre.

L'élévation et le décor extérieurs

La façade occidentale s'élève sur deux niveaux délimités par un bandeau mouluré formant larmier, le premier étant percé d'un portail et le second correspondant au comble se terminant par un mur-pignon découvert éclairé par un oculus. Un contrefort angulaire et une imposante tour-clocher sur l'angle la cantonnent lui conférant une asymétrie. Un décor raffiné se concentre sur le portail occidental percé d'un arc en plein cintre mouluré à agrafe galbé que viennent encadrer deux pilastres doriques percés de petites niches, où prenaient place six statuettes (disparues), sur lesquels affleure un décor de chutes. Au-dessus de l'arc, une inscription latine incite le fidèle qui franchit le seuil de la chapelle à la prière : "HEC. EST. DOMVS. DOMINI. FIRMITER. EDIFICATA. BENE. FVNDATA. DOMVS. MEA. DOMVS. ORATIONIS. VOCABITUR." [C'est la maison du Seigneur, solidement construite, bien fondée. On appellera ma maison, maison de prières"]. Un deuxième niveau de pilastres corinthiens enserre jusqu'à la corniche deux représentations figurées superposées respectivement inscrites dans une niche et un tondo. Une Vierge de pitié en ronde bosse prend place dans la niche architecturée (colonnettes adossées à des pilastres ioniques) cantonnée de volutes et surmontée de la figure de Dieu le Père bénissant et tenant l'orbe crucifère sur fond de nuées. Au-dessus, la scène en relief du Sacrifice d'Abraham s'inscrit dans un tondo mouluré. Deux niches en manière de pilastres encadrent au niveau du mur-pignon un décor de fronton renfermant un cartouche portant des armoiries (bûchées) supposées des ducs de Longueville et d'Estouteville barons de Longny, entourées du collier de l'ordre de Saint-Michel tenu par des anges et surmontant la figure de saint Michel terrassant le dragon. Sous le fronton triangulaire figure sur l'entablement la date de 1549.

La tour-clocher s'élève sur deux niveaux à une hauteur de 24 mètres sous faîtage environ contre 19,70 environ pour la tourelle d'escalier . Elle est percée de baies à arcs en tiers-point sur chacune de ses faces. Un meneau divise les baies en deux lancettes surmontées d'un oculus de réseau, à l'exception de la baie sud-ouest du premier niveau refaite au 19e siècle. Les baies nord-ouest et sud-ouest du deuxième niveau de la tour-clocher, abritant la chambre des cloches, sont divisées par deux doubles lancettes superposées, celles du bas étant murées. Une inscription gravée s'insère entre un bandeau et la corniche. L'élan vertical de l'élévation est contrebalancé par les lignes horizontales du larmier, des cordons moulurés et des corniches, qui se retrouvent sur le reste du vaisseau.

Assurant l'épaulement des murs gouttereaux de la nef et de l'abside, six contreforts en forte saillie reçoivent dans leur partie haute deux niches jumelles, aux consoles et dais ornés d'un décor sculpté, surmontées d'un pinacle. La baie nord de la première travée de la nef est bouchée. La façade sud présente une baie en moins du fait de l'implantation de la tour-clocher et de sa tourelle d'accès (pas de percement au niveau de la première travée sud de la nef). Les bras du transept, non saillants, présentent une élévation dépourvue de décor sculpté.

La sacristie présente une élévation simple sans modénature soulignée par une corniche moulurée sous toiture. Elle est éclairée par deux petites baies en plein cintre percées sur les pans sud et sud-est.

Le vaisseau est couvert par un toit à longs pans à croupe polygonale accusant une forte pente tandis que la tour-clocher est coiffée d'un haut toit en pavillon tout comme les bras du transept sommés d'épis de faîtage en plomb ou fer forgé hauts de 1,50 et 2 m. Celui sommant la tour-clocher représente le soleil et la lune comme à la cathédrale de Chartres. Un toit polygonal recouvre la tourelle d'escalier d'accès à la tour-clocher ainsi que la sacristie (toiture de faible pente à 6 pans) sommée d'un épis de faîtage à feuilles d'eau et fleurs de lys en fer forgé.

Un riche décor en relief et en ronde-bosse orne les vantaux de la porte principale à tympan de menuiserie, le faux dormant et la traverse d'imposte en bois de chêne, ainsi que le vantail des portes d'accès secondaires nord et sud.

L'élévation et le décor intérieurs

A l'intérieur, le vaisseau unique, d'une longueur de plus de 21 mètres sur près de 13,60 de large, s'étend de plain-pied sur quatre travées, la troisième s'ouvrant sur des chapelles peu profondes. Il est éclairé par des baies en tiers-point à deux (chapelles) et trois lancettes (nef). Des arcs doubleaux le fractionnent imperceptiblement en travées tandis que les ogives à liernes et tiercerons fragmentent la voûte en moellons enduits légèrement surbaissée qui s'élève à près de 9 mètres de haut. A la jonction des arcs, clefs pendantes et en disque font l'objet d'un décor sculpté et peint. Les clefs de voûte axiales possèdent des motifs ornementaux pendants sur lesquels subsistent des inscriptions et des vestiges de polychromie sous le badigeon à la chaux. Les clefs secondaires portent un décor peint floral, celles du chœur des armoiries. Les retombées des arcs pénètrent en faisceaux dans les supports engagés. Les vestiges d'un décor peint de faux appareil ocre rouge, issu de deux campagnes, se développe au-dessus d'un soubassement ocre rouge, notamment sur le mur occidental, au-dessus du portail où se distingue une inscription partiellement lisible. Maurice Leroux y a identifié les armoiries aujourd'hui disparues d'André-Gabriel de Subtil de Boisemont seigneur et baron de Longny en 1774, ainsi qu'une date ("AN 1626") et une inscription en langue vulgaire ("GLOIRE A DIEU").

Les chapelles latérales, également voûtées d'ogives, communiquent avec la nef par un arc doubleau en arc brisé abondamment sculptée sur son intrados d'un décor d'arabesques, de médaillons et de rosaces retombant sur des culots ornés. Un plancher en manière de parquet recouvre leur sol et forme le degré des autels secondaires. La chapelle nord présente les vestiges supposés d'une litre funéraire et d'un décor étoilé sur fond bleu.

L'accès à la sacristie se fait par une porte percée au sud dans la quatrième travée (chœur). Le sol est revêtu d'un pavement mixte en pierre à cabochons noirs et en carreaux de terre cuite. Le plafond à 6 pans coupés est exécuté en plâtre sur lattis.

La tour-clocher abritait la chapelle de la confrérie de Charité (actuellement chapelle Saint-Barthélémy), comme l'indique le décor de la clef de voûte. Voûtée sur croisée d'ogives, celle-ci s'ouvre sur la nef par une arcade en arc surbaissé retombant sur deux culs-de-lampe galbés. D'après Maurice Leroux, la chapelle était avant 1774 isolée de la nef par une clôture maçonnée. Le sol est recouvert par un pavement en pierre à cabochons noirs sous lequel furent vraisemblablement inhumés plusieurs chapelains de la confrérie. Un décor de faux appareil ocre rouge recouvre les parois et la voûte badigeonnés à la chaux.

L'accès aux combles* et au clocher* se fait depuis la chapelle de la tour par une porte percée au sud-est. L'escalier en vis est entièrement en pierre à l'exception des dernières marches en bois. Un palier est aménagé à mi-hauteur permettant d'accéder au clocher via un passage. La présence d'empochements et de consoles laissent supposer la présence antérieure d'un plancher intermédiaire.

Le vaisseau est couvert par une charpente* en bâtière en chêne à chevrons-portant-fermes, qui privilégie les pièces de petite section, s'élevant à 9 mètres de haut environ et se terminant par trois pans-coupés. La charpente du vaisseau repose sur des sablières jumelées dont les abouts d'entraits et blochets sont assemblés à mi-bois et queue d'aronde. Elle se compose de cinq fermes principales se caractérisant par trois niveaux d'entrait et de faux entraits assemblés sur chaque poinçon. La ferme orientale (chœur) comprend un entrait inférieur double et deux demi-fermes d'arêtiers supportant deux niveaux d'enrayure. Les fermes secondaires se distinguent par des entraits continus. Le contreventement longitudinal est assuré par un faîtage continu renforcé par un sous-faîtage assemblé entre chaque poinçon des fermes principales et des liens obliques. Les charpentes des deux chapelles latérales se composent de fermes secondaires et de deux fermes principales à double niveau d'entraits, faîtage et sous-faîtage, une sablière. La charpente en chêne de la tour-clocher accueille le beffroi en partie basse. Elle comprend deux fermes parallèles à poinçon filant jusqu'au faîtage. La tourelle d'escalier est dotée d'une ferme rudimentaire adossée à la charpente de la tour-clocher. La charpente de la sacristie est inaccessible. L'ensemble des charpentes a été fortement redressé à l'aide de planches latérales en résineux moisant les chevrons.

(*) Le descriptif de ces parties s'appuie sur le diagnostic établi par B. MAP Architectes du patrimoine. Chapelle Notre-Dame de Pitié, restauration générale : diagnostic. Droisy : B. MAP, octobre 2018.

-

Murs

- calcaire pierre de taille

- grès pierre de taille

- calcaire moellon enduit

-

Toitsardoise

-

Plansplan en croix latine

-

Étages1 vaisseau

-

Couvrements

- voûte d'ogives

-

Couvertures

- toit à deux pans pignon découvert

- toit en pavillon

- toit polygonal

-

Escaliers

- escalier demi-hors-oeuvre : escalier en vis en maçonnerie

-

Typologiesbâti en pierre (16e siècle)

-

État de conservationinégal suivant les parties

-

Techniques

- sculpture

- vitrail

- peinture

-

Représentations

- ornement, agrafe, chute, cartouche, volute, pilastre, colonne, pot à feu, cuir découpé, rinceau, feuillage, ornement animal, grotesque, ornement figuré, acanthe

- scène chrétienne, Vierge de pitié, Dieu le Père, Prophète, tête d'ange, ange, saint Michel, ordre de saint Michel

- armoiries

- litre funéraire

-

Précision représentations

Les pilastres qui encadrent et surmontent le portail occidental portent un décor de chutes. Ce décor sculpté renvoie au répertoire décoratif raffiné de la première Renaissance ligérienne. Une Vierge de pitié trône en majesté dans une niche architecturée cantonnée de volutes zoomorphes à têtes de dauphins et que surmonte la figure de Dieu le Père bénissant tenant l'orbe crucifère sur fond de nuées. La mise en correspondance des deux Testaments au travers du thème du sacrifice - celui d’Abraham (tondo) et du Christ surmontant l’entrée (Pietà, niche)- est révélateur du processus de réappropriation du texte biblique à la Renaissance. Au niveau du mur-pignon, un décor de fronton renferme un cartouche portant des armoiries (bûchées) entourées du collier de l'ordre de Saint-Michel tenu par des anges et surmontant la figure de saint Michel terrassant le dragon.

Des tempietti, animés de nombreuses petites figures, couronnent les dais des niches (abritant initialement des statues) et les pinacles des contreforts. Des figures en buste, des têtes animalières et des grotesques ponctuent la corniche moulurée du vaisseau et de la tour-clocher.

Plusieurs clefs de voûte du chœur portent les armoiries de personnalités ayant participé au financement de la construction et de la décoration de la chapelle :

-un écartelé aux armes de France et de Bourbon, d'azur à trois fleurs de lys d'or à la bande de gueules, surmonté de la couronne royale ouverte, pourrait correspondre aux armoiries de Marie de Bourbon, duchesse d'Estouteville, veuve de Léonor d'Orléans, duc de Longueville, comte de Dunois, Pair et Grand Chambellan de France, qu'elle avait épousé en troisièmes noces en 1563. Sa présence atteste que la voûte fut construite (ou plutôt décorée) à l'époque de son veuvage (après 1573, date du décès de son époux).

-un aigle bicéphale de sable membré de gueules entouré du collier de l'ordre de Saint-Michel pourrait correspondre aux armes primitives des ducs de Longueville, seigneurs de Longny.

-des armes parlantes (cerf-eau) entourée d'une inscription : MI[ssire] MICHEL SERREAU PBRE [presbyter] PRIEUR DE LONGNI.

Les clefs de voûte des chapelles secondaires ne sont pas identifiées:

-nord : écu en losange de dame, mi-parti à dextre au rameau fleuri de deux quintefeuilles et à senestre de quatre patenôtres.

-sud : non relevées.

La clef de voûte de la tour-clocher renvoie au symbole de la confrérie de Charité de Longny : crâne entouré de l'inscription latine RESQUIESCANT IN PACE (Qu'ils reposent en paix) peints.

Les autres clefs de voûte portent un décor ornemental.

Le décor sculpté des portes : Annonciation et Visitation, rinceaux et arabesques (porte de la façade principale), Ecce Homo (porte latérale nord) et Mater Dolorosa (porte latérale sud) en buste.

La mosaïque de pavement présente un motif d'entrelacs disposé en croix sur l'allée centrale et entre les deux portes secondaires latérales. Un motif ornemental orne le centre du chœur inscrit dans un cadre périmétrique orné de rinceaux aux angles.

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Sites de protectionsite patrimonial remarquable

-

Protectionsclassé MH, 1909/04/08

-

Précisions sur la protection

Chapelle Notre-Dame-de-Pitié : classement par arrêté du 8 avril 1909

-

Référence MH

La chapelle Notre-Dame-de-Pitié constitue un témoin exceptionnel de l'architecture religieuse de la Renaissance dans le Perche. Elle conserve en partie un décor sculpté remarquable de par son iconographie et sa finesse d'exécution. Le contexte de sa fondation, bien que partiellement connu, la rattache aux grandes familles seigneuriales percheronnes et au diocèse de Chartres. Le site présente un intérêt au plan de l'histoire religieuse comme lieu de pèlerinage.

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

Documents d'archives

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : E dépôt 254/339

AD Orne. E dépôt 254/339. Longny-au-Perche – chapelle Notre-Dame de Pitié (1862-1907).

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : 2 O 230/4

AD Orne. 2 O 230/4. Longny-au-Perche – église paroissiale Saint-Martin et chapelle Notre-Dame de Pitié (1828-1894).

Bibliographie

-

Bibliothèque nationale de France : NUMM-454597

BART des BOULAIS. Recueil des antiquitez du Perche, comtes et seigneurs de la dicte province : ensemble les fondations, batimens des monasteres et choses notables du dict païs. Publié (...) et annoté par M. Henri Tournouër. Mortagne : Pichard-Hayes, 1890 (Documents sur la province du Perche, 1re série, n°1). [fac-similé de l'édition de Mortagne, 1613, Gallica].

p. 87-88. -

B. MAP Architectes du patrimoine. Chapelle Notre-Dame de Pitié, restauration générale : diagnostic. Droisy : B. MAP, octobre 2018.

-

BECK, Bernard. Longny-au-Perche : la chapelle Notre-Dame de Pitié. In BECK, B., BOUET, P., ETIENNE, C., LETTERON, I. L'architecture de la Renaissance en Normandie. t. 1 : Regards sur les chantiers de la Renaissance. Caen : Presses universitaires de Caen, 2003, p. 385-388.

p. 385-388. -

DESVAUX, Albert (abbé). La chapelle Notre-Dame de Pitié, à Longny. In La Normandie monumentale et pittoresque. Orne. Deuxième partie. Le Havre : Lemale & Cie, 1897, p. 209-210. [Gallica].

p. 209-210. -

Bibliothèque nationale de France

DESVAUX, Albert (abbé). A travers le Corbonnais et le Perche chartrain. Société Historique et Archéologique de l'Orne, 1905, t. XXIV, p. 19-113. [Gallica].

p. 64-65. -

LA SICOTIERE, Léon de, POULET-MALASSIS, Auguste. Le département de l'Orne archéologique et pittoresque. Laigle : J.-F. Beuzelin, 1845.

p. 183-187. -

LEROUX, Maurice. Notre-Dame de Pitié – Longny-au-Perche. Manuel de pèlerinage, prières et cantiques – Notice historique illustrée de la chapelle et de la statue miraculeuse de Notre-Dame de Pitié. La Chapelle-Montligeon : Impr. de Montligeon, 1927.

-

Bibliothèque de l'INHA, Paris : NUM FOL C 103 (2)

PALUSTRE, Léon. La Renaissance en France. Paris : A. Quantin, 1881, t. II, p. 220-221.

p. 220-221.

Périodiques

-

NEVEU, Lucien, SIGURET, Philippe. Longny-au-Perche - Chapelle Notre-Dame de Pitié - Eglise Saint-Martin. Art de Basse-Normandie, n°72, Cahiers Percherons, n°45 (supplément), 3e trimestre 1977, p. 1-19.

-

TOURNOÜER, Henri. Un chef-d’œuvre de l’art de la Renaissance dans le Perche – La chapelle Notre-Dame de Longny – Sa construction et son architecture, 1545-1549. Société Historique et Archéologique de l’Orne, t. XXIV, 1905.

Documents figurés

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : 23 Fi 103

AD Orne. 23 Fi 103. Longny-au-Perche - Chapelle Notre-Dame de Pitié, projets de construction de l'escalier monumental, plans dressés par l'architecte départemental Charles Arnoult en 1863.

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : 58 Fi

AD Orne. 58 Fi - Fonds Henry Sevray.

Chercheuse à l'inventaire général du patrimoine culturel de Basse-Normandie puis de Normandie depuis 2013 : architecture civile et religieuse, patrimoine rural, objets mobiliers civils et religieux étudiés dans le cadre d'inventaires topographiques et ponctuels. Suivi scientifique de l'étude du patrimoine bâti du Parc naturel régional du Perche.

Chercheur associé au Parc naturel régional du Perche depuis 2011, en charge de l'étude et de la valorisation du patrimoine bâti.

Dossier d’ensemble

Chercheuse à l'inventaire général du patrimoine culturel de Basse-Normandie puis de Normandie depuis 2013 : architecture civile et religieuse, patrimoine rural, objets mobiliers civils et religieux étudiés dans le cadre d'inventaires topographiques et ponctuels. Suivi scientifique de l'étude du patrimoine bâti du Parc naturel régional du Perche.