Chercheur associé au Parc naturel régional du Perche depuis 2011, en charge de l'étude et de la valorisation du patrimoine bâti.

- enquête thématique régionale, architecture rurale du Parc naturel régional du Perche

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Parc naturel régional du Perche - Tourouvre

-

Commune

Longny-au-Perche

-

Lieu-dit

le Bourg

-

Adresse

1 rue du Château

-

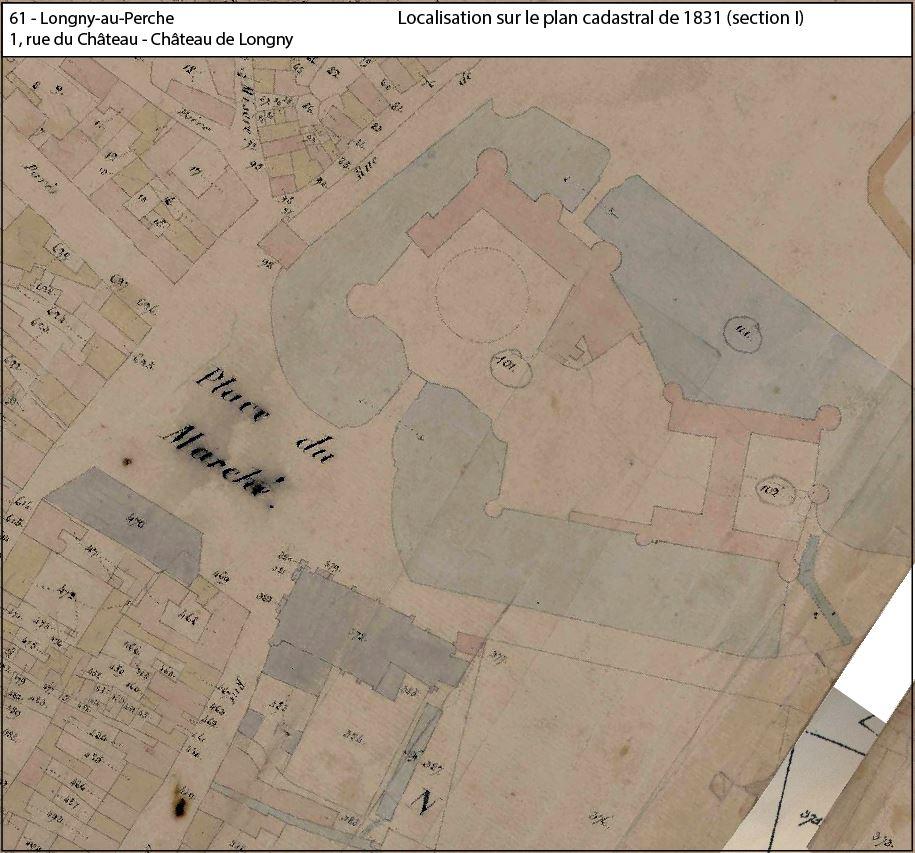

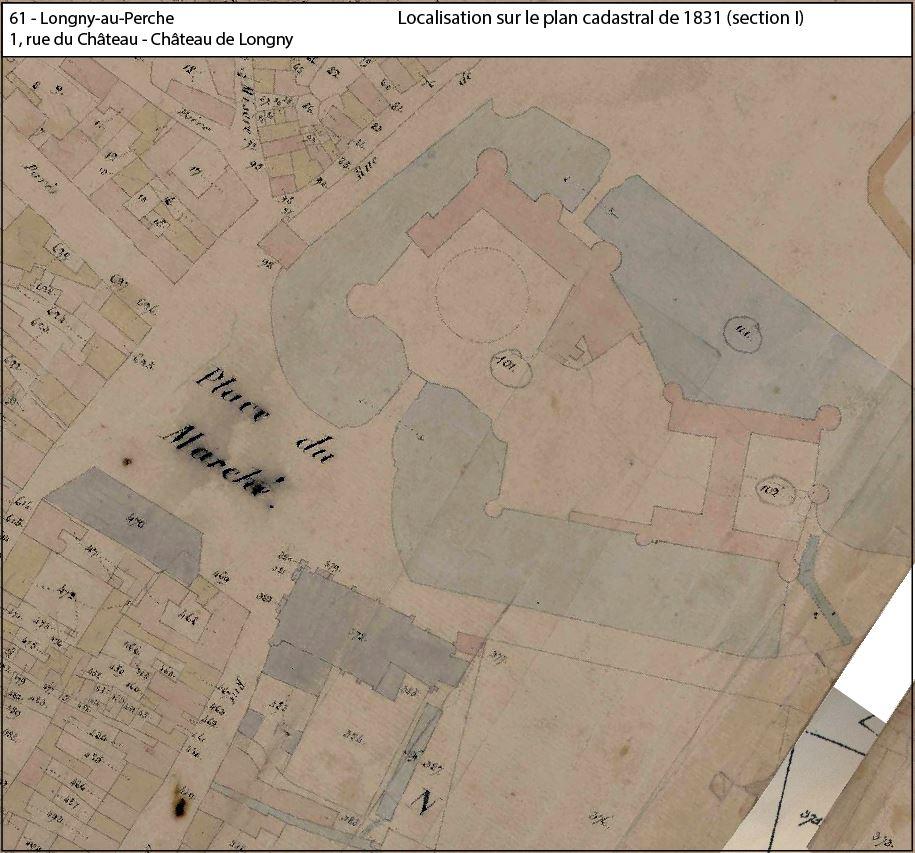

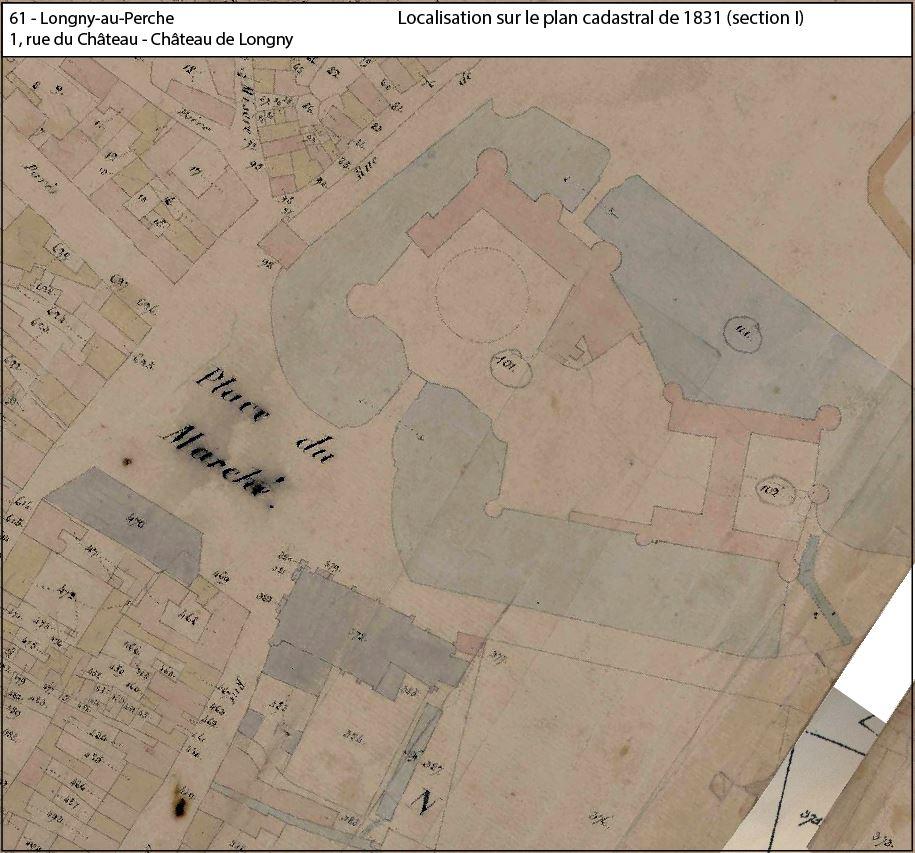

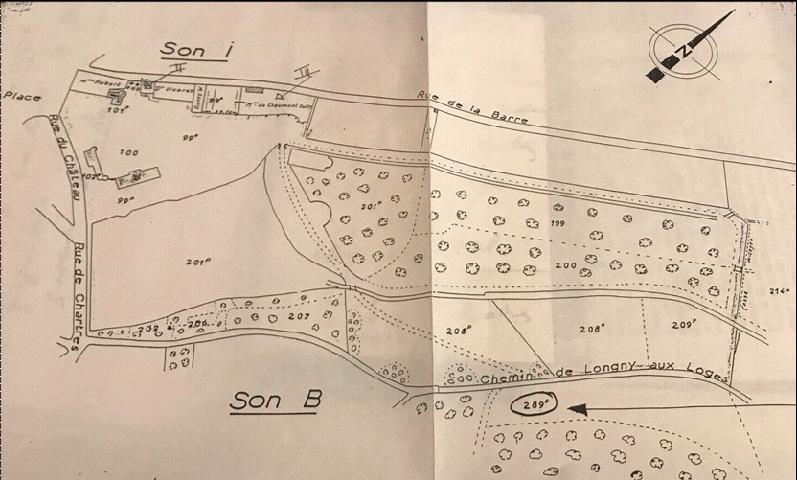

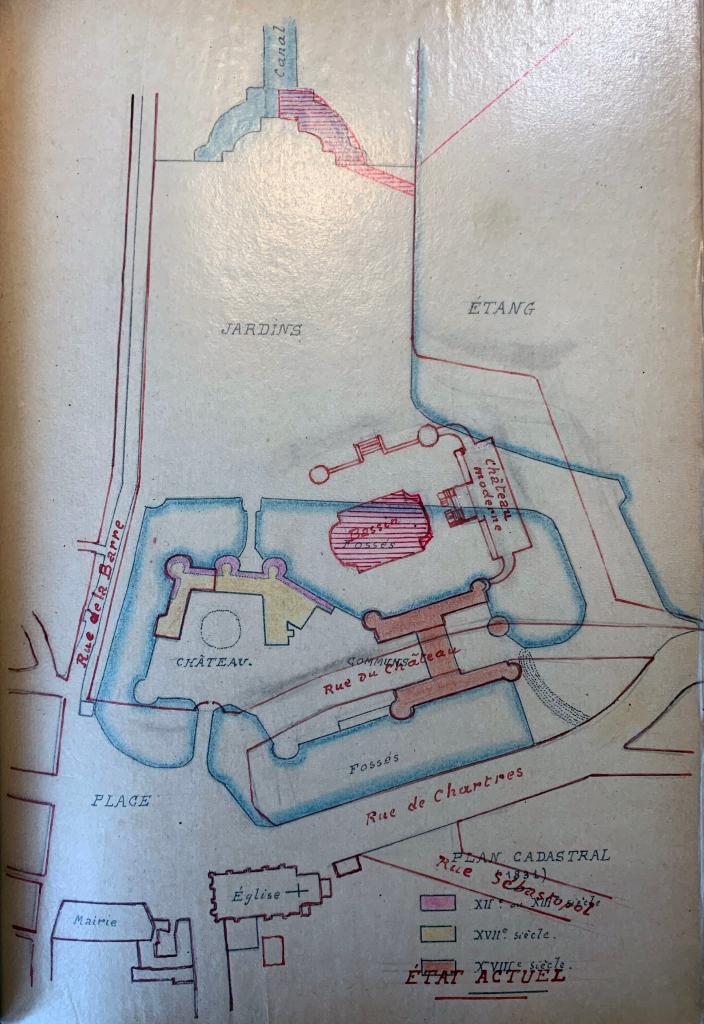

Cadastre

1831

I

101, 102

;

2021

AB

412

-

Précisions

nouvelle commune Longny-les-Villages

-

Dénominationschâteau fort

-

Destinationschâteau

-

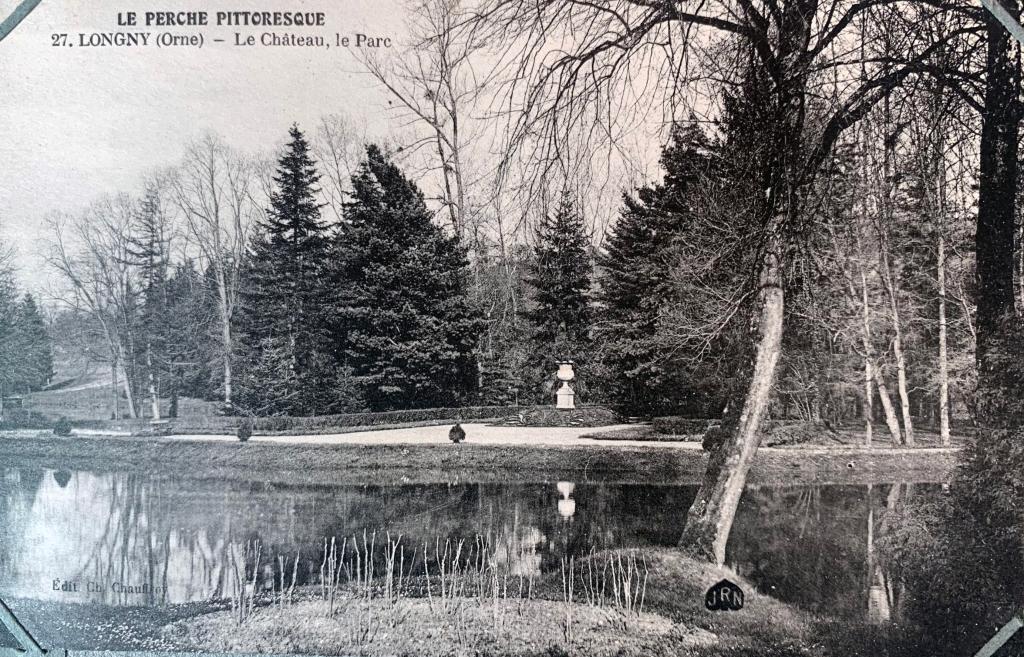

Parties constituantes non étudiéesdouves, portail, communs, tour, parc, étang

Repères historiques :

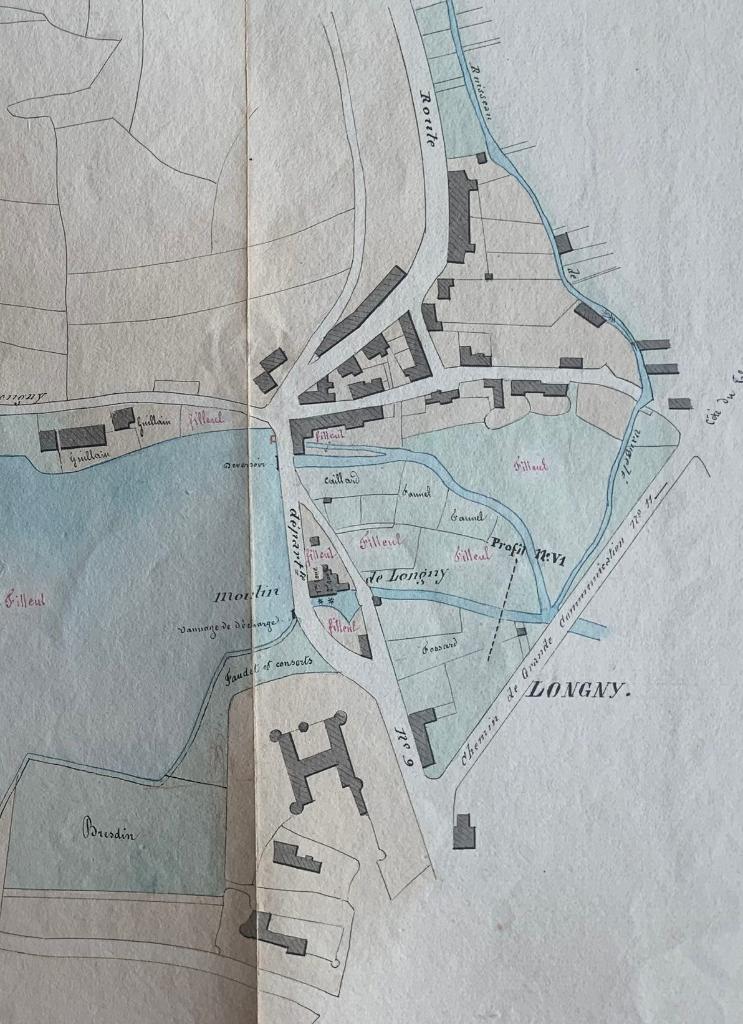

Des origines médiévales, voire antérieures

Longny se trouve à la confluence des rivières de la Jambée et de la Robioche et du ruisseau de Vaugelé. Ce site, initialement marécageux, a probablement été choisi dès une époque très ancienne pour y ériger une forteresse, « naturellement » protégée par de vastes marais. Sa position stratégique de premier ordre, au point de jonction de deux chemins fréquentés conduisant de l’Ile-de-France en Bretagne et du Perche en Normandie, laisse supposer une occupation antérieure au Moyen Âge, dès la période gallo-romaine, mais aucune découverte archéologique n'est venue étayer cette hypothèse.

Situé en bordure de l’évêché de Chartres, le territoire de Longny est confié dès le début de l’époque féodale, par le comte de Chartres, à la garde de l’évêque de Chartres, qui fait construire une tour au milieu d’un marécage pour protéger les marches sud du comté. Cette tour avait sous sa juridiction les paroisses de Longny, Monceaux, Moulicent, Brotz et Malétable et en partie celle d’Autheuil, de Bizou et de la Lande-sur-Eure. La seigneurie de Longny – qui devient baronnie à la fin du XVe siècle – est jusqu’à la fin de l’Ancien Régime une terre relevant de la baronnie épiscopale de Pontgouin, ancienne demeure d’été des évêques de Chartres, dépendante du bailliage de Chartres, régie par la coutume du comté du grand Perche jusqu’à la Révolution. Longny revêt une certaine importance, eu égard aux privilèges et obligations dont doivent s'acquitter les seigneurs1.

L’existence d’un château à Longny, attesté avec certitude à partir de la fin du XIe ou au début du XIIe siècle. D'après l'historien René Courtin, Guillaume de Longny aurait accompagné Rotrou III, comte du Perche, en Terre Sainte, en 1096. Les deux plus anciens documents mentionnant un château à Longny datent du XIIIe siècle. Par une déclaration en date du 7 mars 1237 (nouveau style), le doyen du chapitre de Chartres proteste que si le seigneur du Val-Enfred a fait foi et hommage au roi pour la forteresse de Longny, « forteretia de Longniaco », c’est sans le consentement du chapitre2. Le 2 février 1273, Girard de Longny reconnaît tenir sa tour de Longny à foi et hommage lige de l’évêque et de l’Église de Chartres, en raison de sa baronnie de Pontgouin.

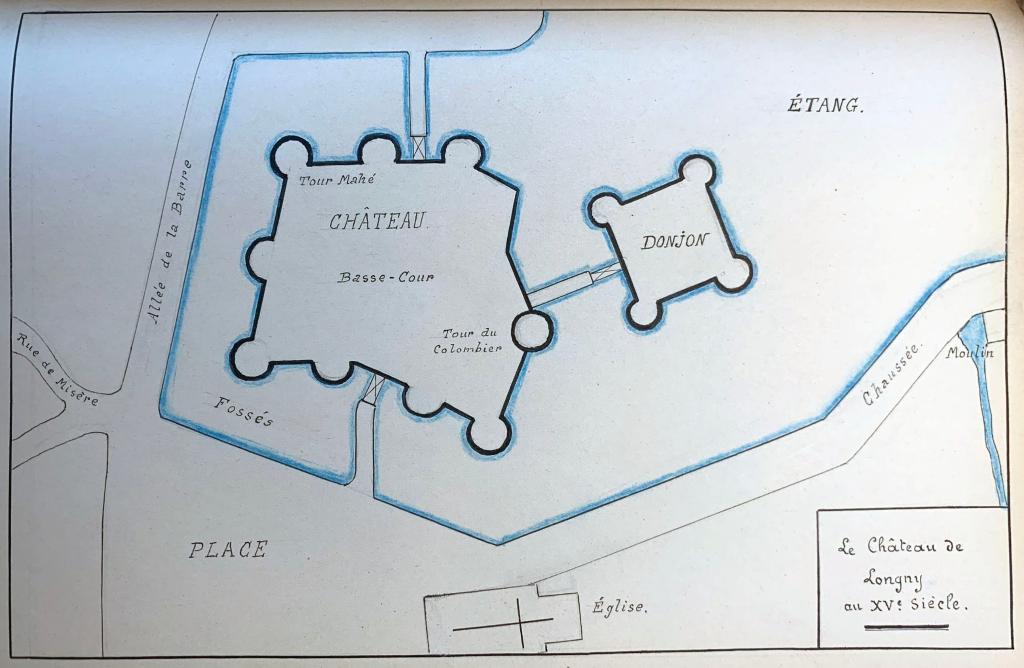

Le château au XVe siècle

Durant la guerre de Cent Ans, le Perche est sous occupation anglaise. Thomas de Montaigu, comte de Salisbury, reçoit d'Henri V le comté du Perche en 1419. Avant d’aller mettre le siège devant Orléans, son père, Jean de Salisbury, traverse le Perche en 1428 avec une armée de 6 000 hommes et fait raser les châteaux qu’il juge trop faibles pour offrir une résistance sérieuse (tels La Perrière, Mont-Isambert, Villeray, Regmalard, Riveray, le Theil, Mamers). En revanche, il conserve celui de Longny qui était un des plus forts de la province. Au décès de Salisbury, la garde de la forteresse de Longny est confiée à François de Surienne, dit l’Aragonnais, aventurier espagnol à la charge du roi d’Angleterre3. Les Anglais entretiennent une garnison à Longny composée, en 1438, de 15 hommes d’armes à cheval et de 15 archers. Le contingent augmente d’année en année, au fur et à mesure que s'accroissent les revenus versés par le roi d’Angleterre, pour atteindre, en 1442, 62 hommes d’armes à cheval et 99 hommes de trait préposés à la sûreté et à la sauvegarde de Bernay et de Longny.

Lorsqu’en 1449, le détachement de l’armée royale de Charles VII, commandé par Pierre de Brézé, sénéchal de Poitou, arrive sous les murs de Longny, la garnison du château comprend 200 soldats anglais et 12 hommes d’armes français. François de Surienne avait confié le commandement à son gendre, Richard aux Espaules, écuyer, gentilhomme français originaire du Cotentin et seigneur de Saint-Marie-du-Mont (Manche). Richard sert à regret la cause anglaise : parent par alliance de Pierre de Brézé, il noue avec lui des intelligences et parvient à convaincre ses 12 compagnons d’arme français de « livrer » la place moyennant 1 200 écus d’or.

Après la reprise de Longny par les armées royales, le château et la ville sont donnés à Richard aux Espaules en dédommagement des 12 000 écus promis. À l’occasion de ce siège, la forteresse subit des dommages, comme l’indique un acte passé en 1482 (cf. supra). À la fin de la guerre, la terre de Longny est redonnée aux héritiers légitimes de la famille de Longny, à savoir Françoise Odart, fille de Pierre Odart, seigneur de Verrières et de Louise de Longny, suite à un procès avec Richard aux Espaules. Par mariage, Longny entre dans le giron de la famille Châteaubriand. René de Châteaubriand rend foi et hommage de sa terre de Longny à l’évêque de Chartres le 25 avril 14704.

Dès l’année 1472, le baron de Longny s’investit dans la reconstruction du bourg en finançant notamment la réédification de l’église Saint-Martin de Longny. Dix ans plus tard, le 29 mai 1482, René de Châteaubriand passe un marché (voir annexe) avec Jean Delagier, maçon à Bellou, près de Rémalard, pour réparer son château désaffecté depuis le siège de 1449, devant le tabellion de Longny5.

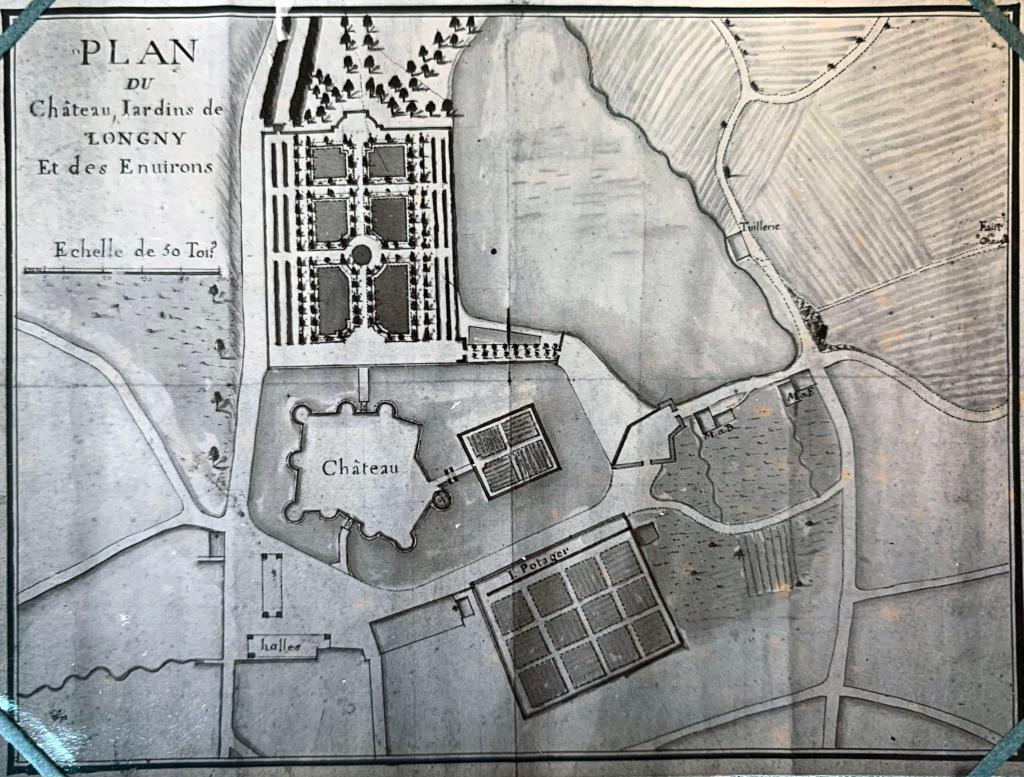

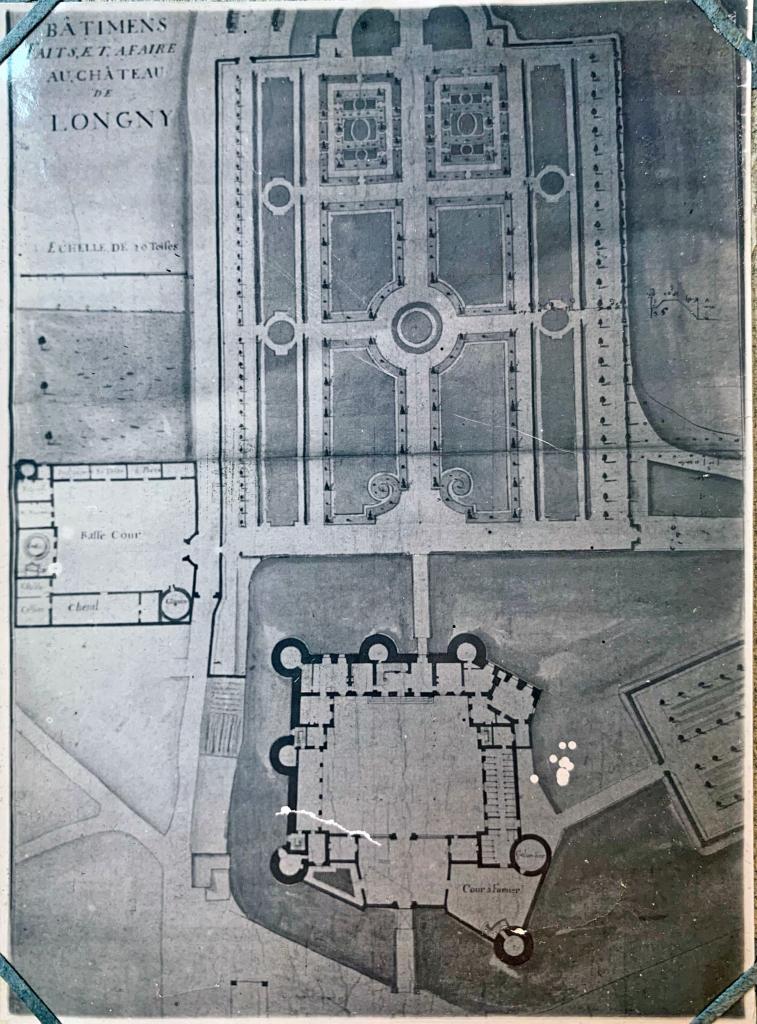

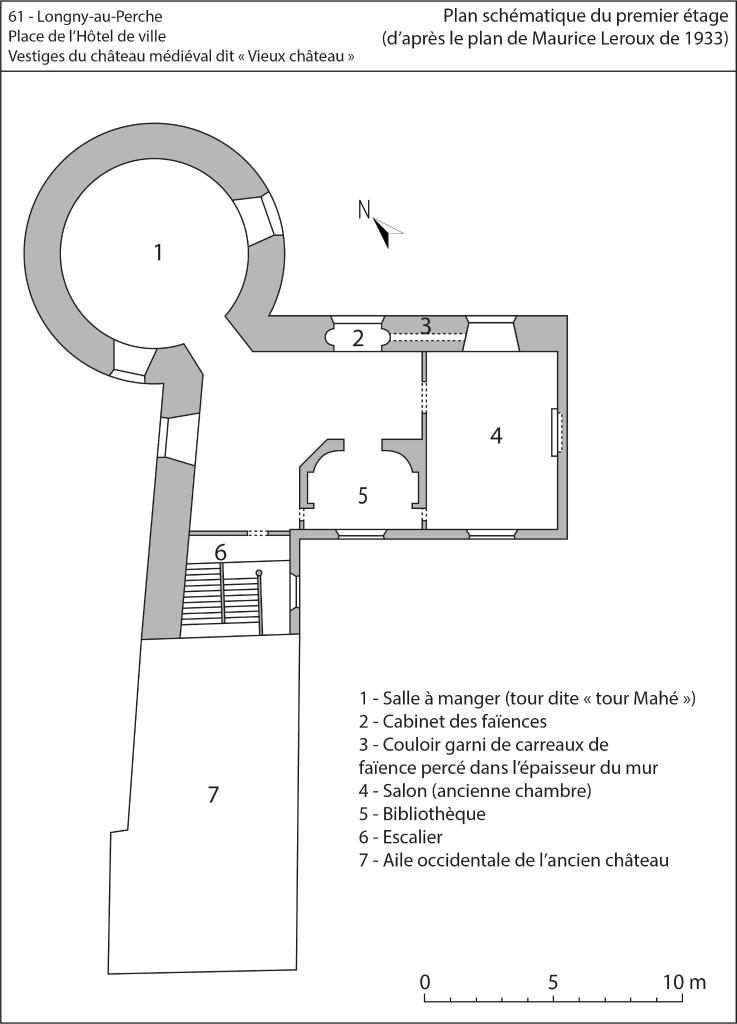

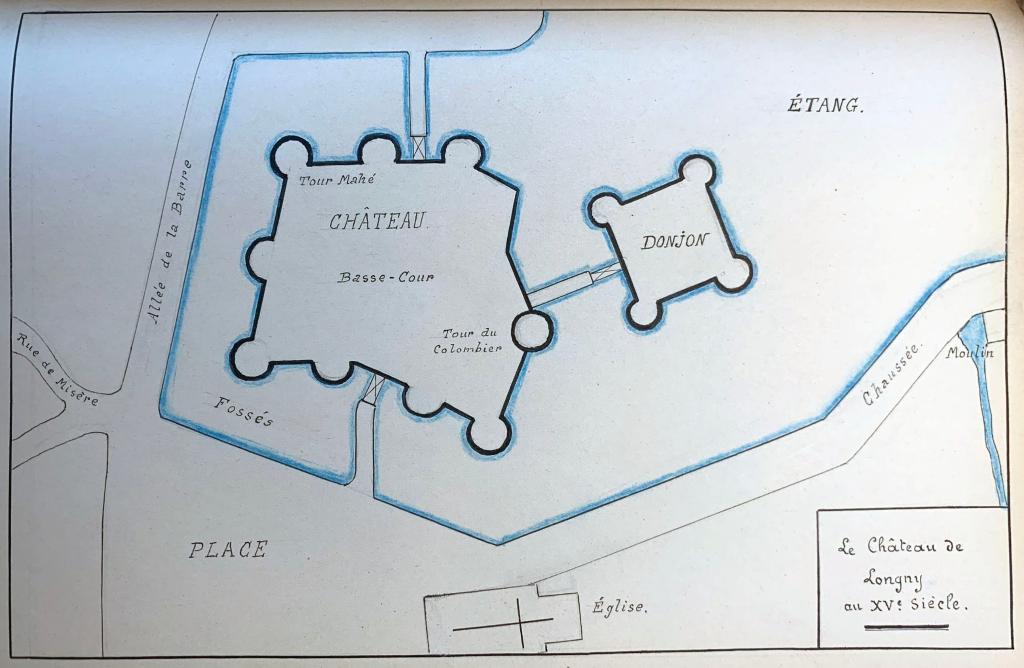

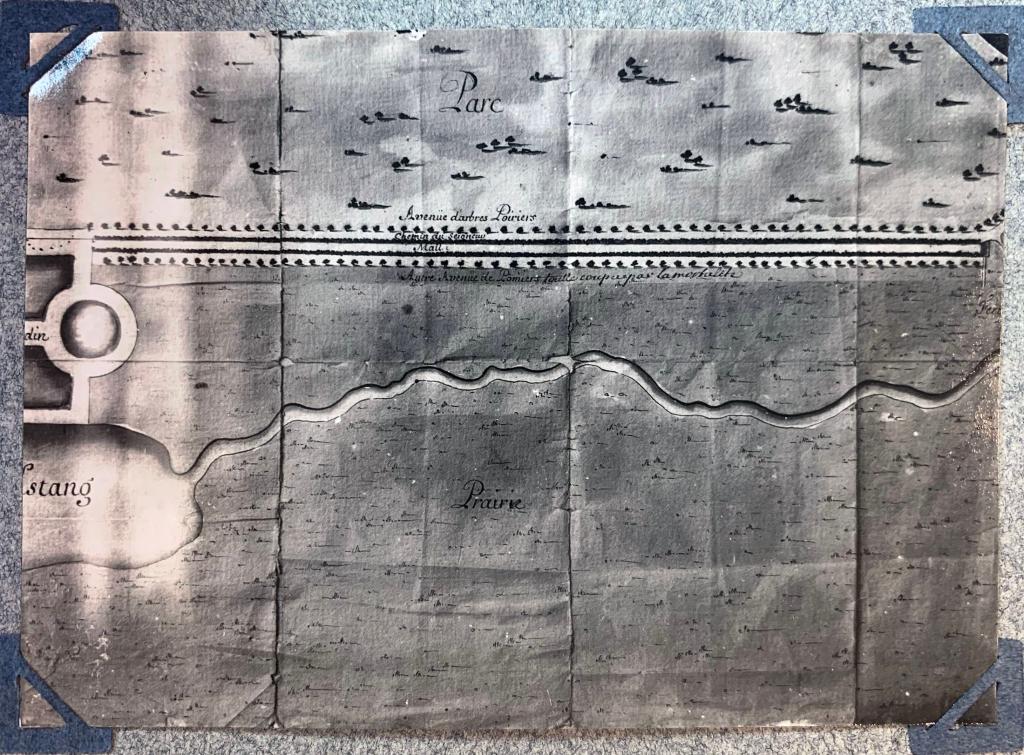

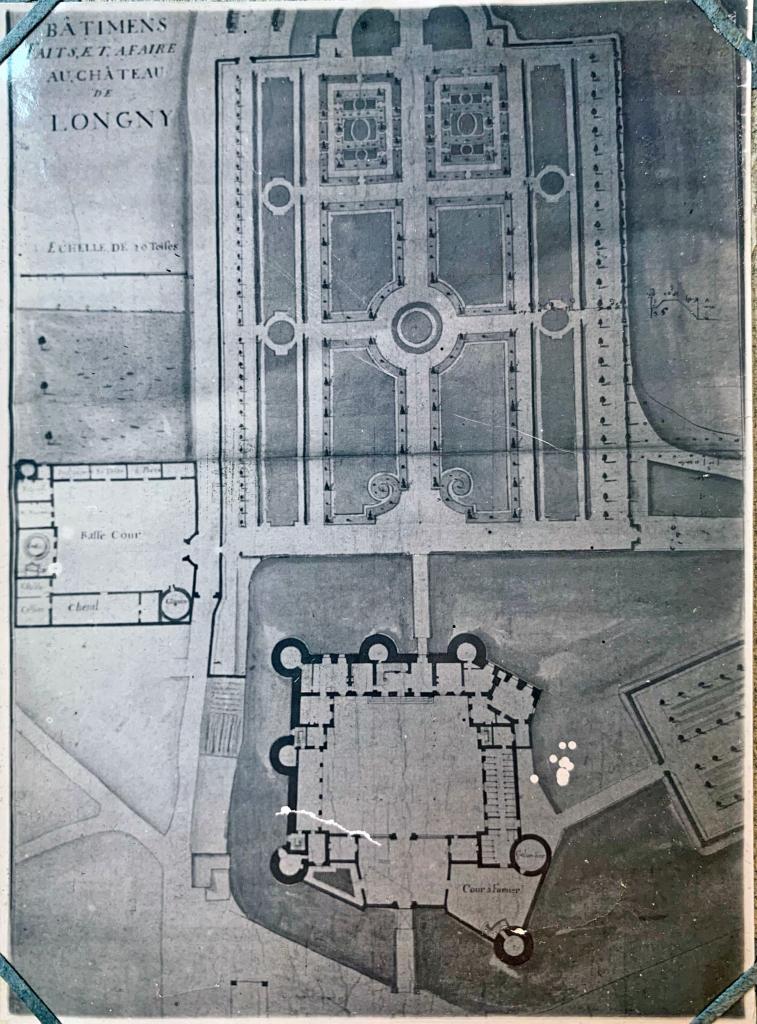

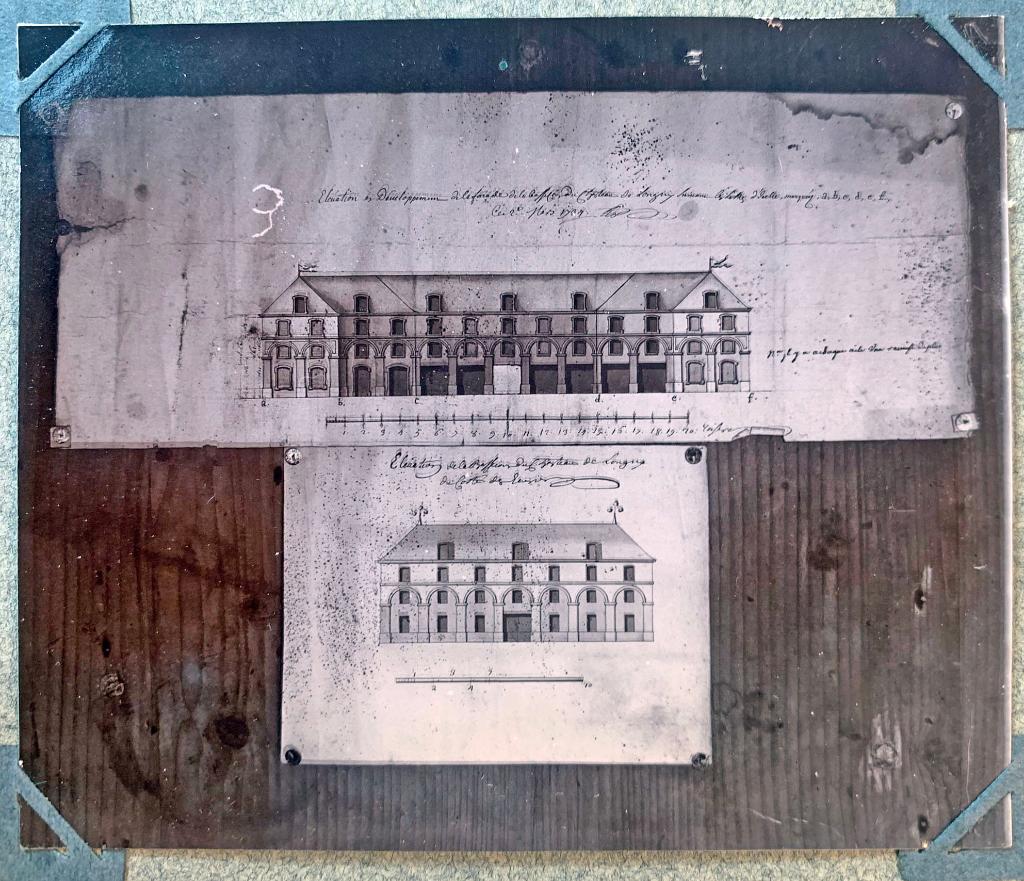

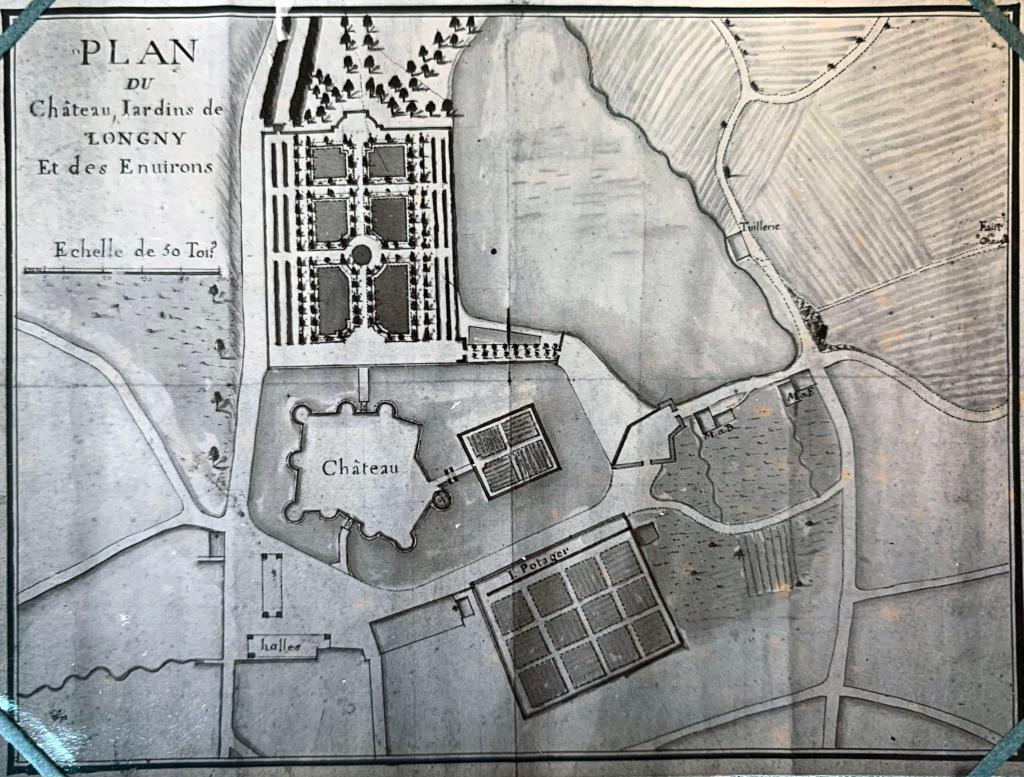

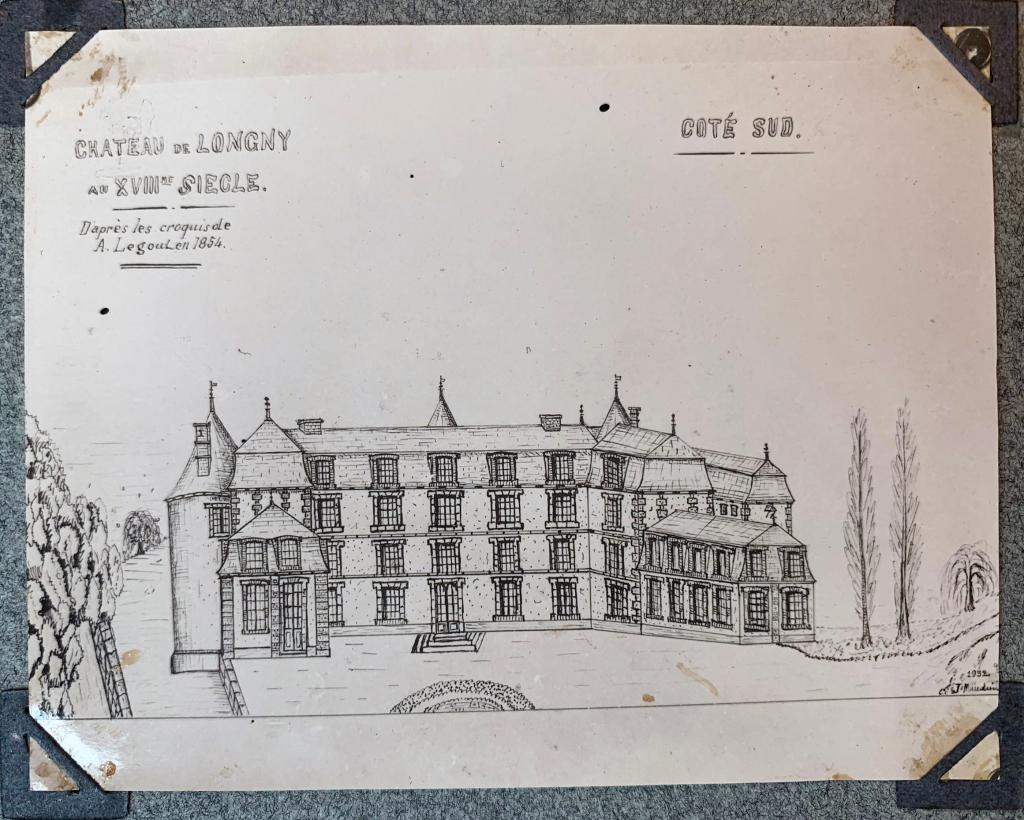

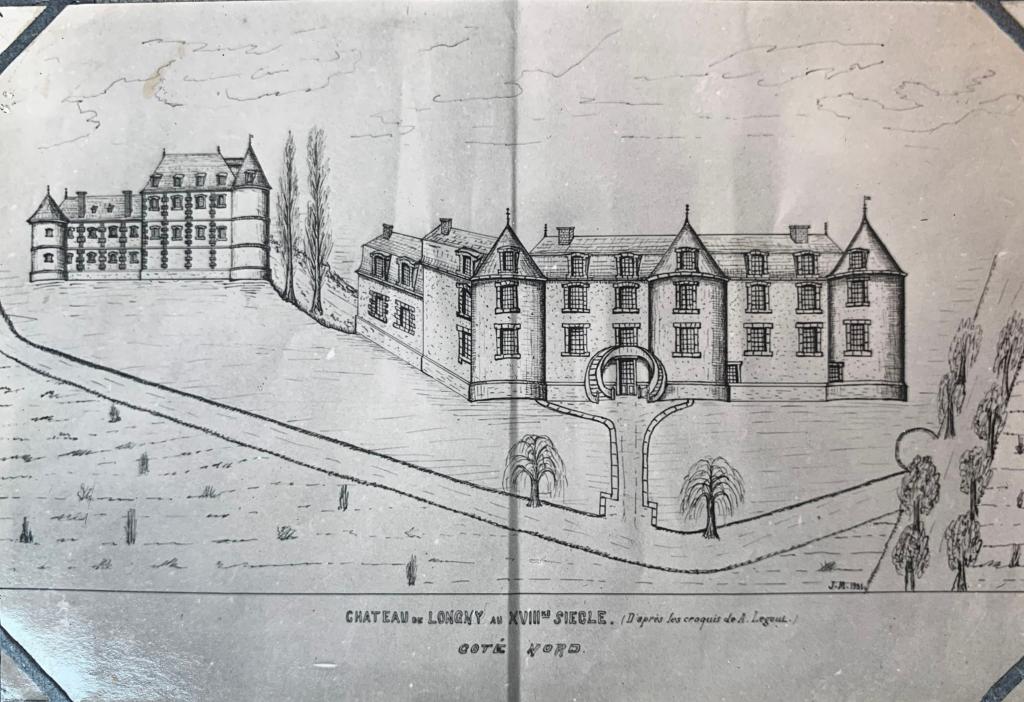

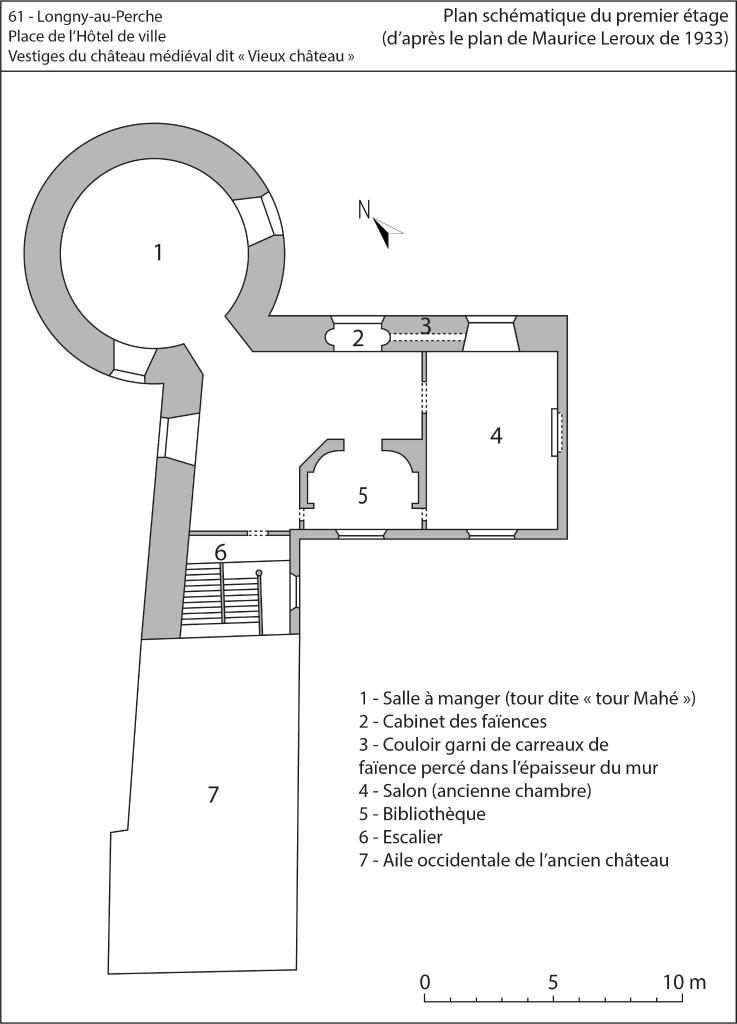

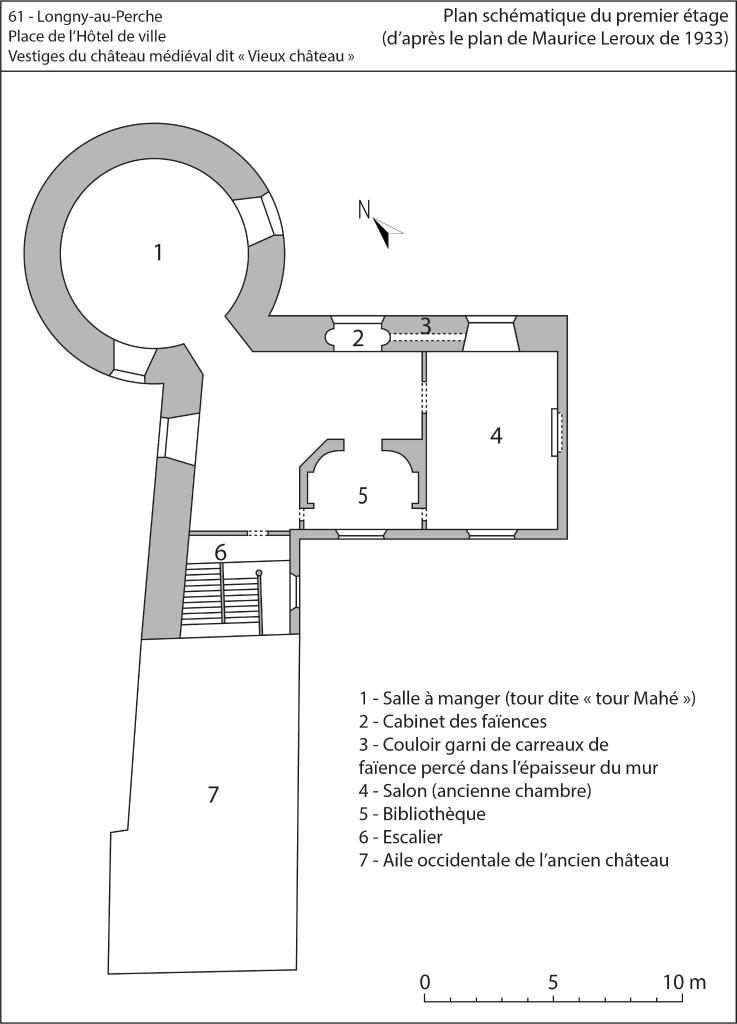

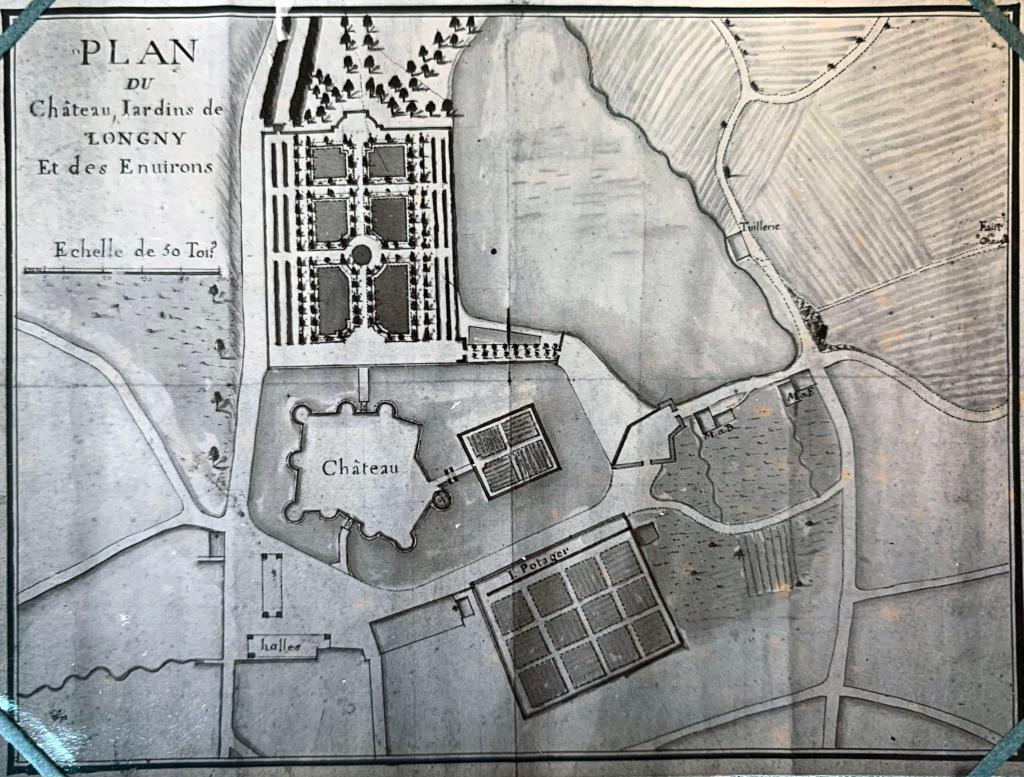

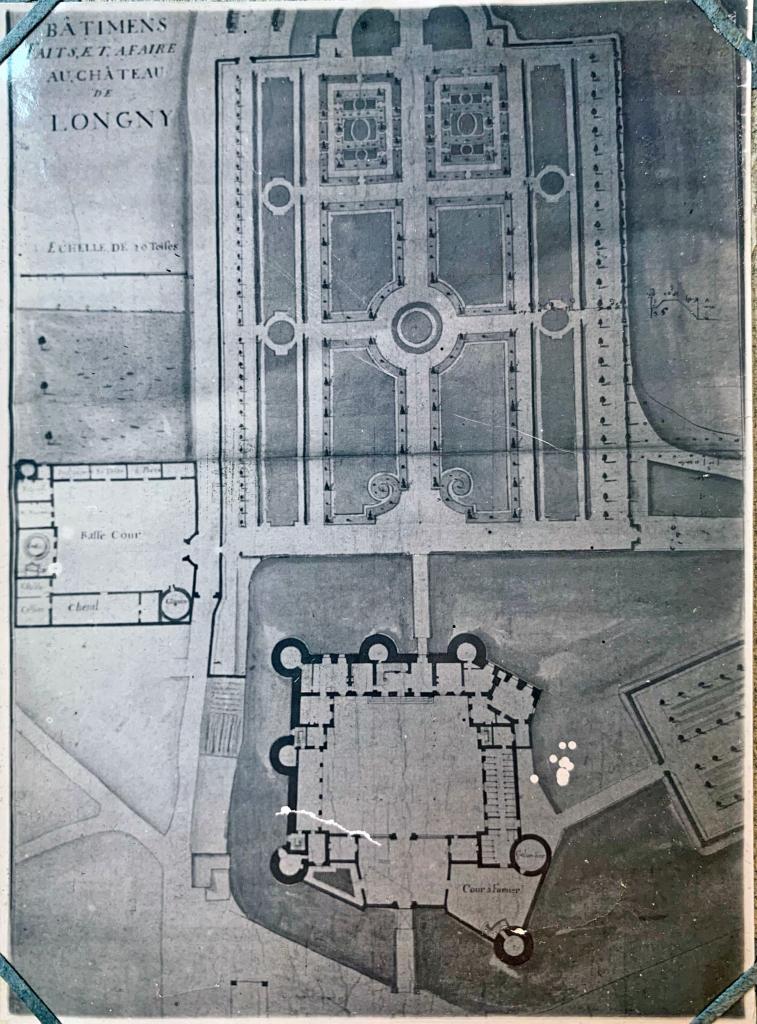

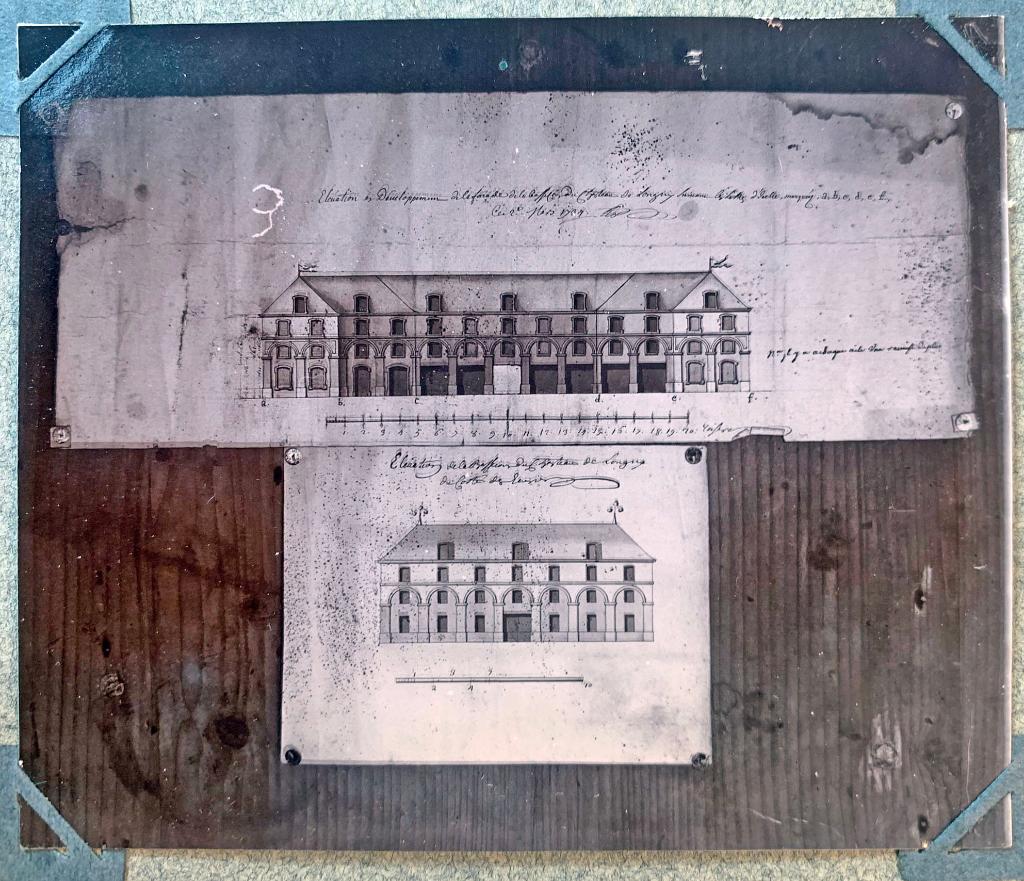

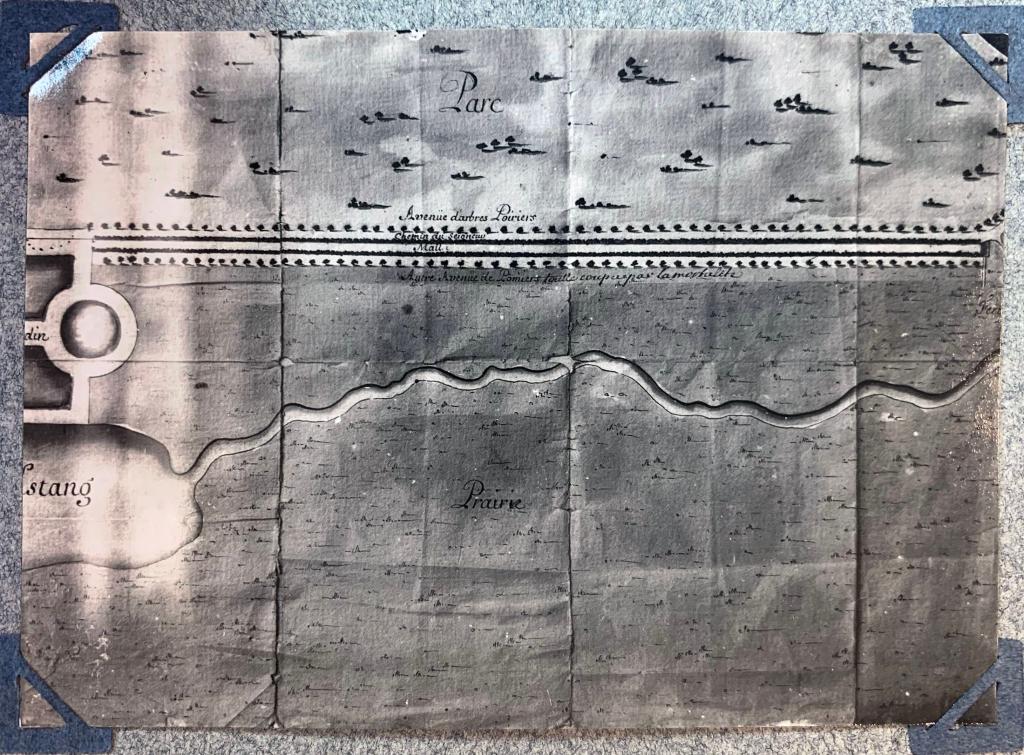

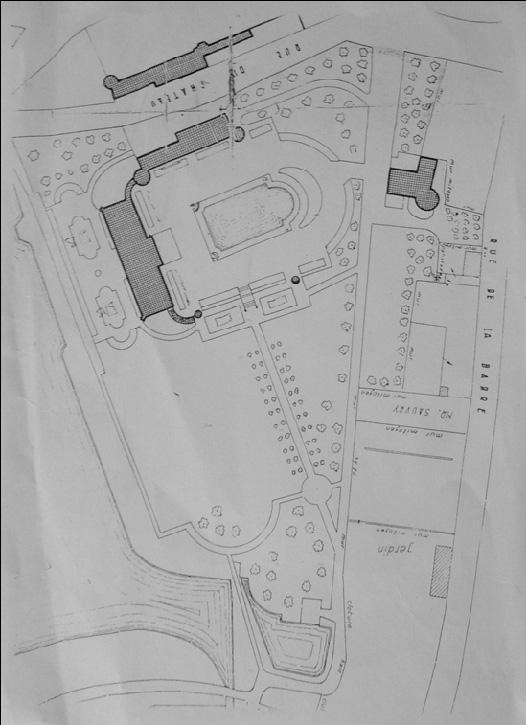

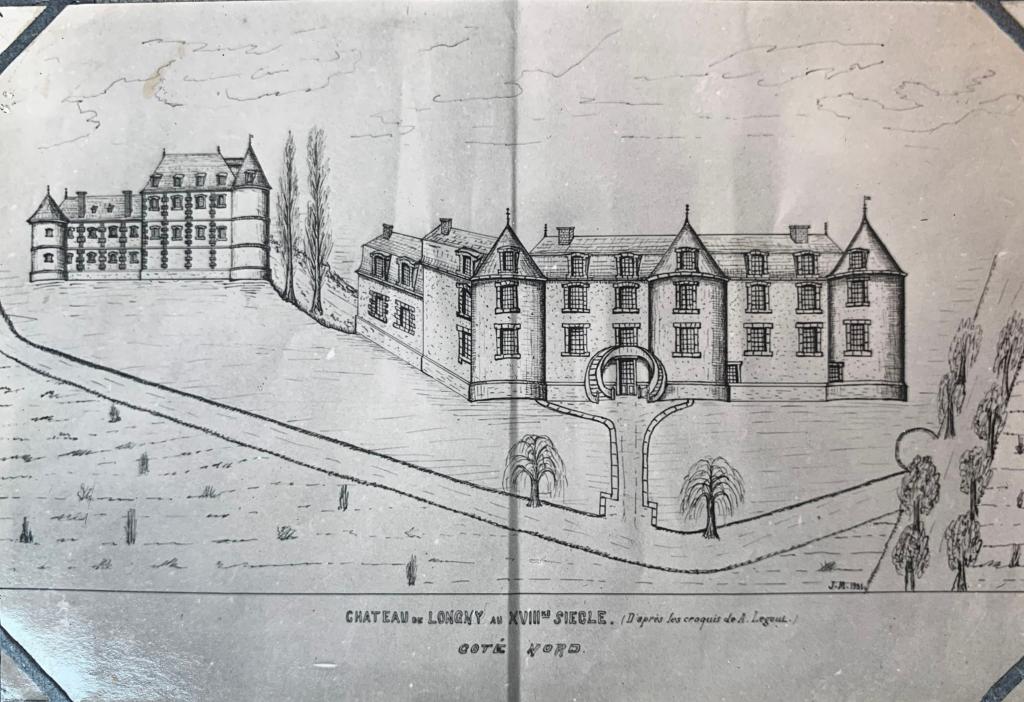

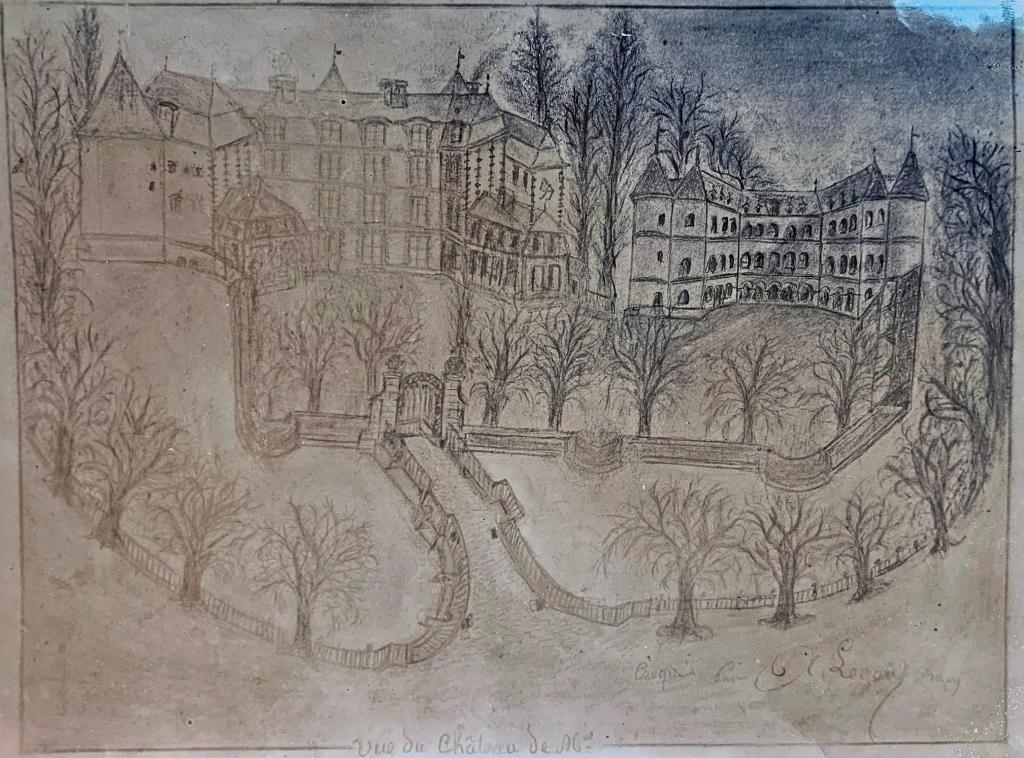

Quelques reproductions d’une série de plans, datant de la première moitié du XVIIIe siècle, représentent certaines dispositions anciennes du château médiéval dont les murs pouvaient atteindre 3 mètres d'épaisseur à la base. Bart des Boulais en dresse la description suivante en 16136 : « Le dict Longny est un beau bourg distant dudict Mortaigne de troys lieues, auquel lieu il y a un fort chasteu clos de haultes murailles et de grands bons fossez remplis de l’eau d’un grand étang dedans le coin duquel il est basty ; et dedans iceluy étang, séparé dudict chasteau, est un fort donjon garni de tours et murailles batues de l’eau du dict étang ».

Dans l'enceinte se trouvait la cour intérieure ou basse-cour du château. Plusieurs constructions y étaient adossées : logis du seigneur et des gardes contre le mur nord-est, écurie au sud-est, remises et communs au nord-ouest.

À l’est de l’enceinte, moins fortifiée car naturellement protégée par les eaux de l’étang – un pont donnait encore accès au XVIIIe siècle à un îlot de plan sensiblement carré, qui servait alors de jardin. Cette vaste plate-forme, mesurant 35 mètres par 38,80 mètres, marquait l’emplacement supposé de l’ancien donjon décrit par Bart des Boulais en 1613. Ce dernier évoque pourtant des tours aux angles, non matérialisées sur le plan, mais dont un vestige a été mis au jour lors des travaux de terrassement du château neuf8.

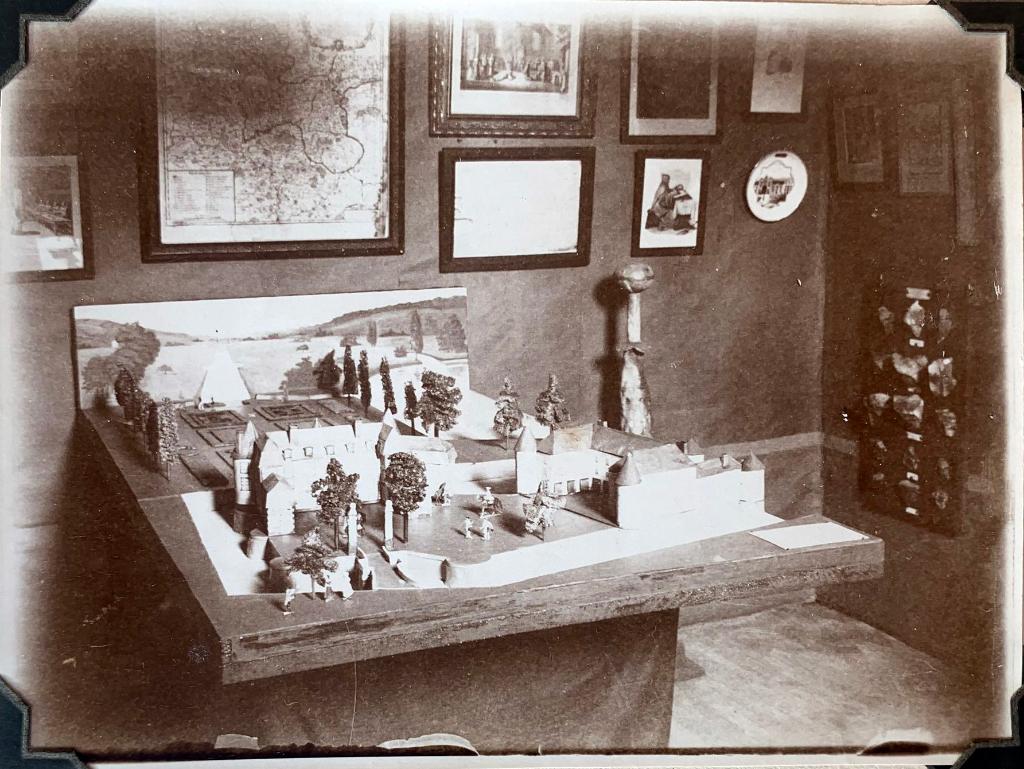

Ces plans et descriptions ont permis à Maurice Leroux de restituer les plans du château médiéval dans son état au XVe siècle.

Le donjon, à l’état d’abandon, et le pont d'accès sont évoqués dans le contrat de maçonnerie de 1482 (cf. supra). Un nouveau logis est probablement construit contre l’enceinte côté nord-est de la basse-cour, comme l’indique Maurice Leroux dans sa reconstitution du château à cette époque.

Suite au décès de René de Châteaubriand vers 1506, Longny échoit à la famille de Croӱ (1506-1518), puis aux d’Orléans-Longueville (1518-1628). Il semble que durant ce laps de temps, le château n’ait été habité que de manière très épisodique. Le 25 mai 1628, la seigneurie de Longny est cédée par François d’Orléans, comte de Saint-Paul, à Claude Charlot, conseiller et secrétaire du Roi, Maison et Couronne de France, un riche financier aux origines modestes et à la brillante ascension sociale, grâce à ses opérations financières dans les fermes générales du Roi.

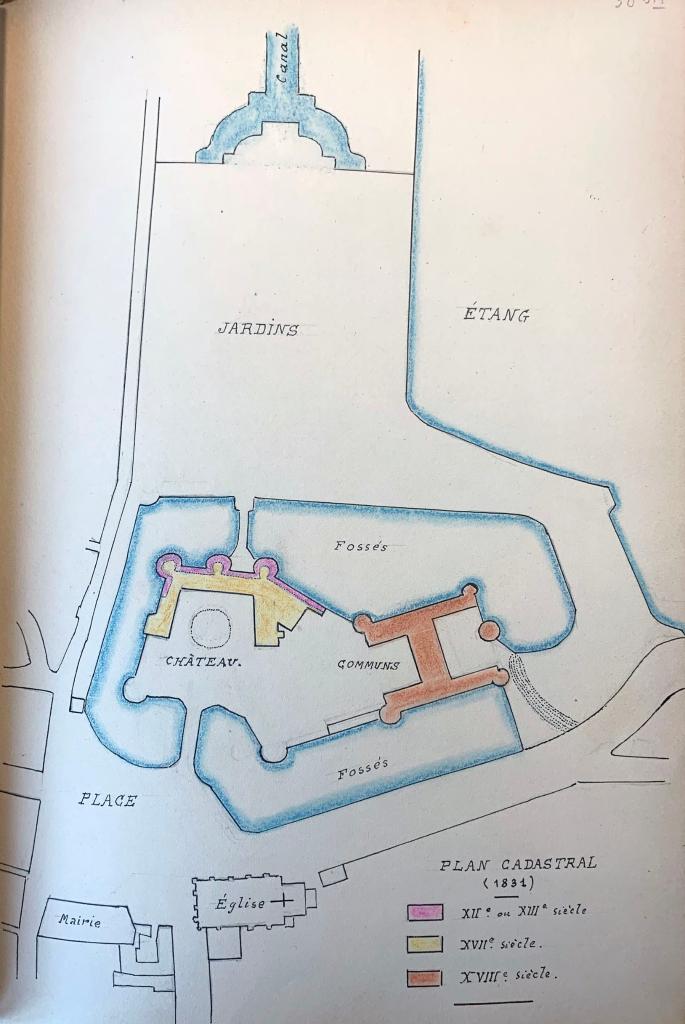

Le donjon a été supprimé au XVIIe, entre 1613, date de la description de Bart des Boulais, et le début du XVIIIe siècle, période approximative de la levée du premier plan. À cette époque, le château fait l’objet d’une campagne de réaménagement. Les propriétaires se succèdent à la tête de la seigneurie au XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. Suite à Claude Charlot, Barbe de Servien, épouse de Pierre de Gruel, marquis de la Frette dans la paroisse voisine de Saint-Victor-de-Réno, en devient propriétaire le 6 juin 1657. Jusqu’en 1673, la marquise de la Frette agrandit le domaine par des achats et des échanges. Une partie du moulin à foulon est acquise en 1665, ainsi que le moulin à tan en 1667. Les fermes de la Gaudinière et de la Hellière sont également réunies au domaine. On peut supposer que les travaux de réaménagement du château, à savoir le passage reliant le « château défensif » au « château résidence »9, sont imputables à Barbe de Servien.

Au décès de la marquise de la Frette en 1673, le domaine revient à Charles d’Ailly, duc de Chaulnes (1673-1697), puis à Louis-Joseph, duc de Vendôme et son épouse (1697-1714). Dans la nuit du 31 mars 1682, un incendie se déclare dans la chambre basse de la tour Mahé et gagne la chambre supérieure qui servait alors de garde-meuble et où se trouvait les titres relatifs à la baronnie de Longny, aux seigneurs de la Frette, de la Ventrouze et de Charencey, ainsi qu’à la généalogie de la famille de la Frette depuis 500 ou 600 ans. Tous les titres qui étaient enfermés dans ces coffres, et un mobilier de valeur comprenant « tapisseries de haute lisse, litz de velours cramosy garny de crespines d’or, linges et autres meubles meublants » sont totalement détruits.

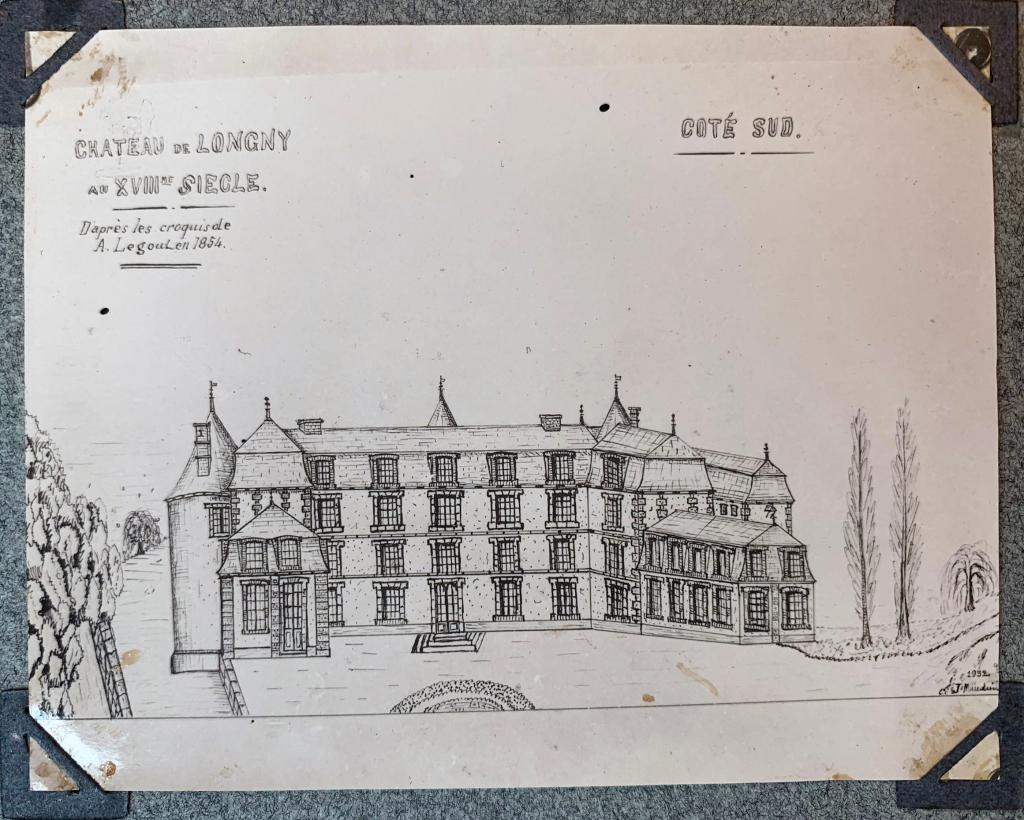

Le château au XVIIIe siècle

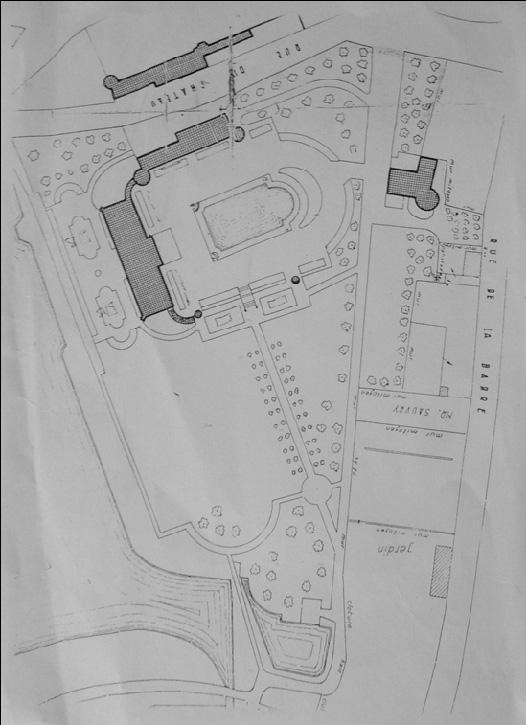

Louis-Joseph, duc de Vendôme, décide d'affermer en totalité la terre de Longny avec tous ces revenus, moyennant 12 600 livres par an (bail en date du 28 mars 1705 pour une durée de neuf ans). Au terme du bail, le 29 mai 1714, la duchesse de Vendôme vend le domaine à Étienne-Vincent Lemée, conseiller du roi, qui le cède fin 1718 à Pierre Gagnat de Saint-Andiol de la Couronne (?-1749), maître des requêtes, gentilhomme ordinaire du roi. Par ces nombreuses acquisitions, Pierre Gagnat, qui résidait souvent à Longny, agrandit le domaine de manière considérable. C’est à lui et à son fils Alexandre-Louis Gagnat (1706-1764), lui succédant à son décès en 1749, qu'il convient d'attribuer les transformations du château au cours du XVIIIe siècle.

En 1764, cette nouvelle basse-cour fait l’objet d’une description permettant d’en apprécier les dispositions. Elle comprend alors « les écuries, remises, chambres de cochers et domestiques, logements du féodiste, logement du concierge, lavanderie, caves, boulangerie, cellier, étables et autres commodités, une belle salle de comédie avec ses chauffoirs au premier étage et les prisons de la baronnie »12.

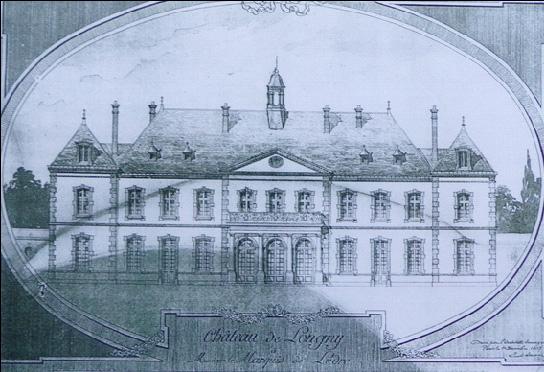

Au décès d’Alexandre-Louis Gagnat en 1764, le domaine et le château sont mis en vente. À cet occasion, deux documents sont établis, un « Mémoire sommaire de la terre de Longny, située à trente lieues de Paris, route de Bretagne » et un « État de tous les objets qui composent la terre de Longny, et sa valeur actuelle avec les spéculations qu’on peut faire en conséquence ». Le château proprement dit, reconstruit au XVIIe et au XVIIIe siècles, comprend alors 20 appartements de maître qualifiés de très bien meublés. On y accède du côté de l’église au sud-ouest par un pont de pierre aux rampes de fer et dont l’entrée est fermée par une grande grille en fer forgé au riche décor. Côté nord-ouest, un second pont de pierre à deux arches, pourvu d’un garde-corps en fer, donne alors sur les jardins.

André Gabriel le Subtil, écuyer, seigneur de Boisemont, de Montgermond et autres lieux, acquiert le domaine le 22 décembre 1764 pour 1 100 000 livres, devant maître Clos, notaire au Châtelet de Paris13 (voir annexe). Avec son épouse Charlotte Gabrielle Desquiddy (1711-1784), le seigneur de Boisemont séjourne régulièrement à Longny où il fait de nombreux dons à l’hôtel-Dieu de Longny. En 1774, il finance la reconstruction des halles14. Par héritage, la baronnie échoit par alliance en 1783 à la famille de Gontaut-Biron, suite au mariage de Marie Joséphine de Palerme, petite-fille de M. de Boisemont, avec Jean-Armand-Henry-Alexandre de Biron, marquis de Gontaut.

Les jardins et les dépendances du château aux XVIIe et au XVIIIe siècles

À l’extrémité nord du jardin, une grille placée dans l’axe d’une longue allée, appelée le mail, longeait la route de Marchainville et conduisait aux abords de la ferme de la Barre. Le potager s’étendait derrière l’église, en bordure du chemin du moulin. Cette vaste parcelle carrée (85 mètres sur 70) était divisée en douze carrés séparés par des allées rectilignes. Avant la construction de la nouvelle basse-cour, au second quart du XVIIIe siècle, un autre potager était établi à l’emplacement de l’ancien donjon. Le parterre à la française a très certainement été conservé presque en l’état jusqu’à la destruction du château en 1853. Le mémoire sommaire évoqué précédemment fait toutefois mention de treillages neufs, en 1764, pour le jardin, de murs de clôture et de treillages récents. Un second potager plus petit y est évoqué. Probablement placé entre le mail et le canal, au-delà du parterre, il comprenait un vivier « où on réserve 4 ou 500 de poissons pour le maître et de très beaux espaliers ». Ce canal a été creusé vers le milieu du XVIIIe siècle au-delà du jardin à la française, pour prolonger la perspective en direction du nord. Large d’une dizaine de mètres, il partait de la demi-lune du jardin, constituant un bassin en forme de croissant, puis suivait le mail jusqu’aux abords de la ferme de la Barre. Une portion considérable de ce canal existe toujours, marquant la limite sud-est des parcelles en lanière le long de la route de Marchainville où se sont implantées de nombreuses maisons au troisième quart du XIXe siècle.

Le château du XIXe siècle

Henry-Alexandre de Gontaut-Biron n’émigre pas pendant la Révolution mais se retire dans sa terre de Montgermond en Seine-et-Marne. Son domaine de Longny, qui par conséquent n’a pas été vendu comme bien national, passe à sa mort, en 1826, entre les mains de son fils, Aimé Charles Zacharie Elisabeth, comte de Gontaut-Biron, ancien ambassadeur de France à Rome auprès du Saint-Siège, député et conseiller général de l’Orne. Les Gontaut-Biron contribuent au développement de l’activité économique de Longny en autorisant la transformation du moulin à papier en une poêlerie, la seule du département, et en créant en 1812 une filature de lin dans une aile des communs du château.

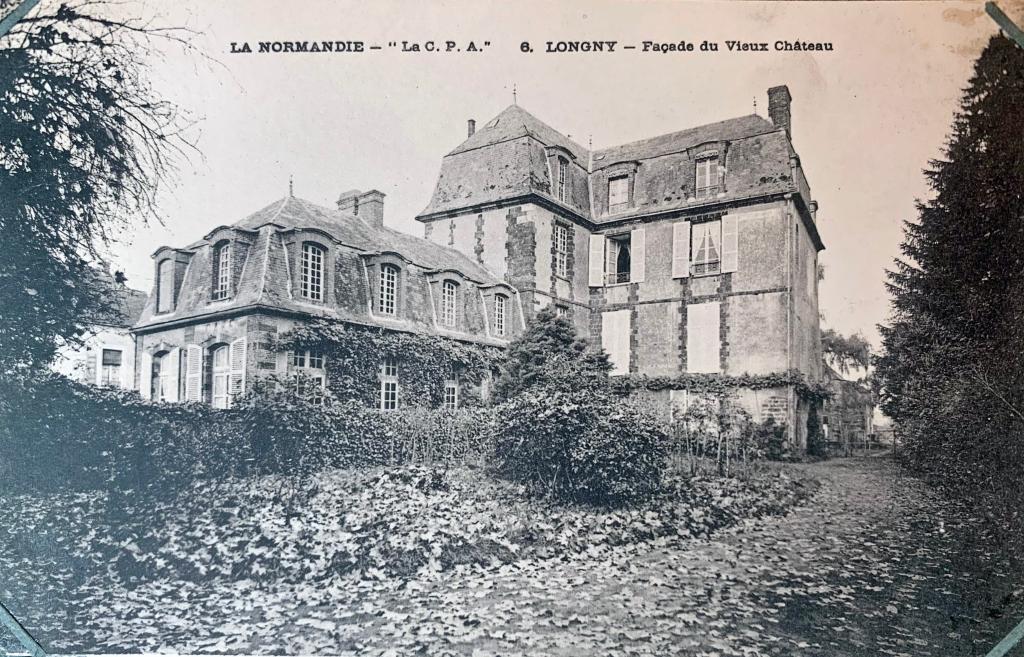

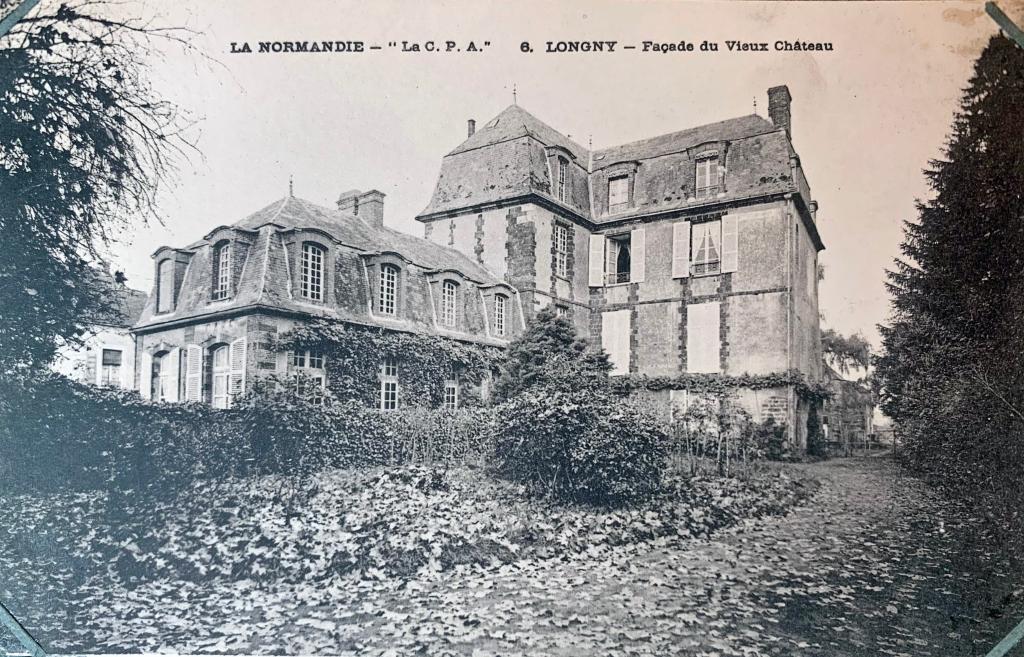

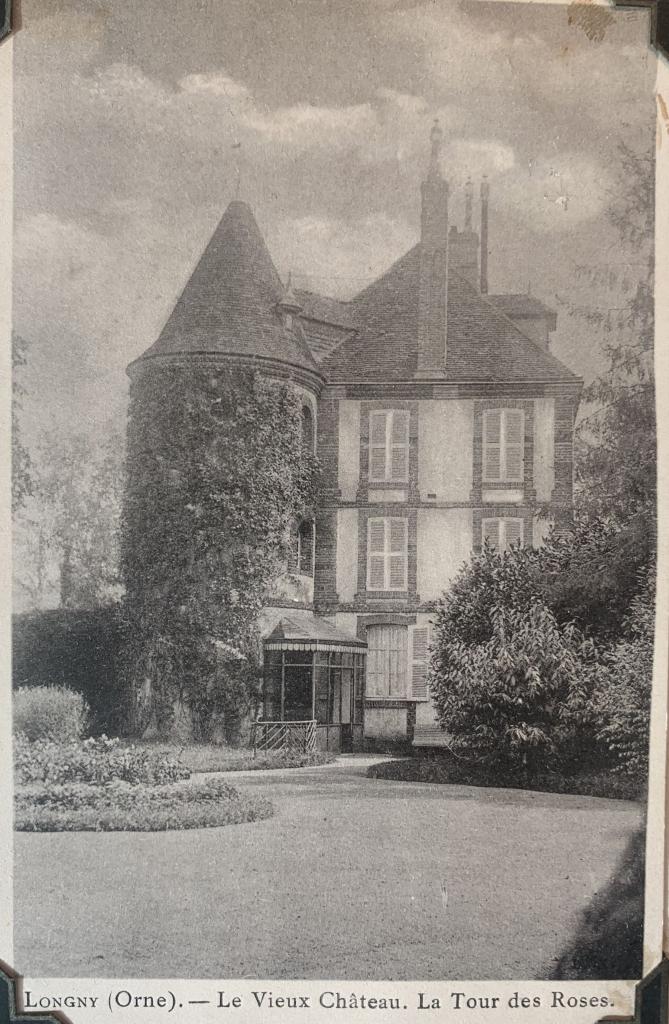

Depuis les Gagnat, dont le fils, Alexandre-Louis, décède en 1764, le château ne connait pas d’importants travaux jusqu’au milieu du XIXe siècle. Léon de la Sicottière en dresse une description en 1845 : « Le château actuel, bâti en briques et en grès roussard, est une construction massive du XVIIe siècle. Deux pavillons carrés font saillie aux extrémités d’un corps principal composé de deux étages et de mansardes ; les communs forment équerre avec ces pavillons. Les derrières du château sont appuyés de trois grosses tours et paraissent plus anciens que la façade principale ; de belles eaux, de grandes et larges allées entourent ce château. L’aspect en est triste et froid, quoique assez imposant »15.

Le 14 février 1840, le comte de Gontaut-Biron meurt en son hôtel, au n°65 rue Saint-Dominique à Paris, à l’âge de 63 ans, laissant quatre fils de son mariage avec Adelaïde Henriette Antoinette Stéphanie de Rohan-Chabot, dite Adèle, dont le plus jeune, encore mineur, sera placé sous la tutelle de sa mère jusqu’à sa majorité. La déclaration de la succession du comte de Gontaut-Biron est faite au bureau de Longny et consiste en une succession mobilière de 10 000 francs environ et une succession immobilière de 1 312 000 francs, comprenant le château de Longny, douze fermes, deux moulins à blé, un moulin à foulon, un moulin à tan, une tuilerie, deux fours à chaux, la forge de Beaumont, la tréfilerie de Brochard, des bois et trois maisons au bourg de Longny16. Du 16 au 20 mars 1840, François Fortuné Bresdin, notaire à Longny, dresse un inventaire du château de Longny à la requête de la comtesse de Gontaut-Biron et ses enfants17. Le contenu de chaque pièce du château et des communs est décrit très précisément et nous donne un aperçu du château de Longny en 1840, bien qu’il semble peu habité car le mobilier n’est pas très important, ni de grande qualité, ni de grand prix (évalué à 9 866,50 francs) et certaines pièces en sont parfois complètement dépourvues. À cette époque, le château est habité toute l’année par Pierre Nicolas Gautier, régisseur du domaine de Longny et son épouse Marie Henriette Lucie Doublée ; et les communs par Mathurin Louis Verdier et son épouse, Marie Tiratey, qui sont chargés de l’entretien du château.

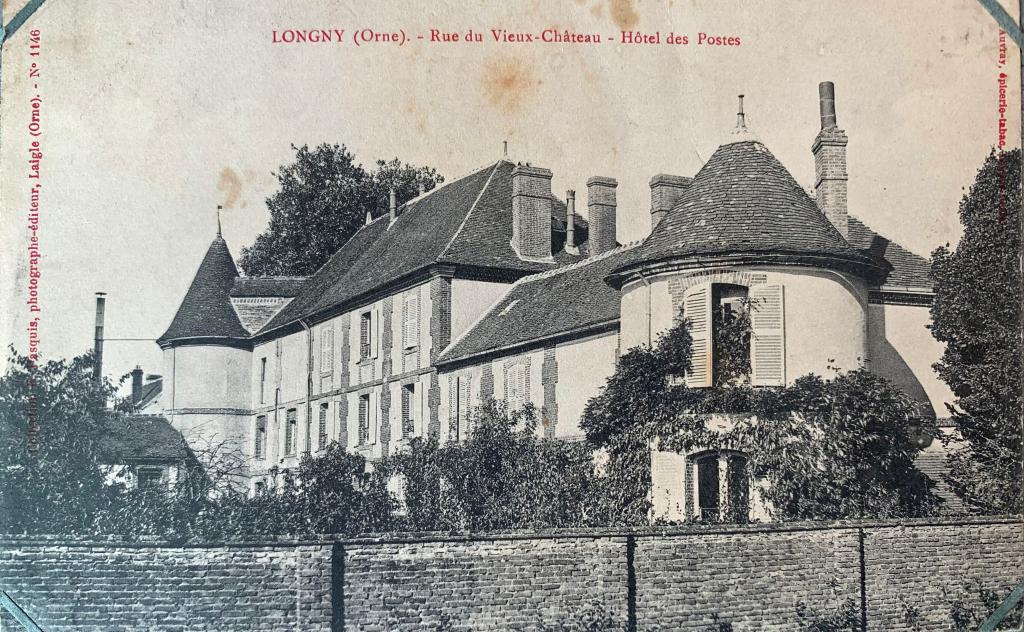

Après 1840, le domaine de Longny reste en indivision, entre la veuve Gontaut-Biron et ses quatre fils : Henri, marquis de Saint-Blancard, Roger, comte de Gontaut-Biron, Élie, vicomte de Gontaut et Auguste. Ils font détruire la maison dite de la Coutume, située sur la place du Marché, à l’angle de la rue de la Barre, et vendent en 1847 son emprise au sol à la municipalité, afin d’agrandir la place. Les héritiers décident de vendre en une quinzaine de lots le domaine, entre mai 1853 et avril 1854. Les démolitions du château commencent dès 1853 et se poursuivent jusqu’en 1859. Durant ce laps de temps, les fossés sont comblés. Au nord, les deux tours les plus à l’est sont abattues, ainsi que les deux tiers du corps de bâtiment principal. Ne sont conservés que la tour Mahé, un tiers du corps de bâtiment principal, le pavillon nord-ouest et les deux ailes latérales, celle du sud-est se trouvant alors isolée. Une rue est percée, la rue du Château, venant couper les communs en deux et entraînant la démolition du corps de bâtiment central et de la tourelle isolée de la basse-cour.

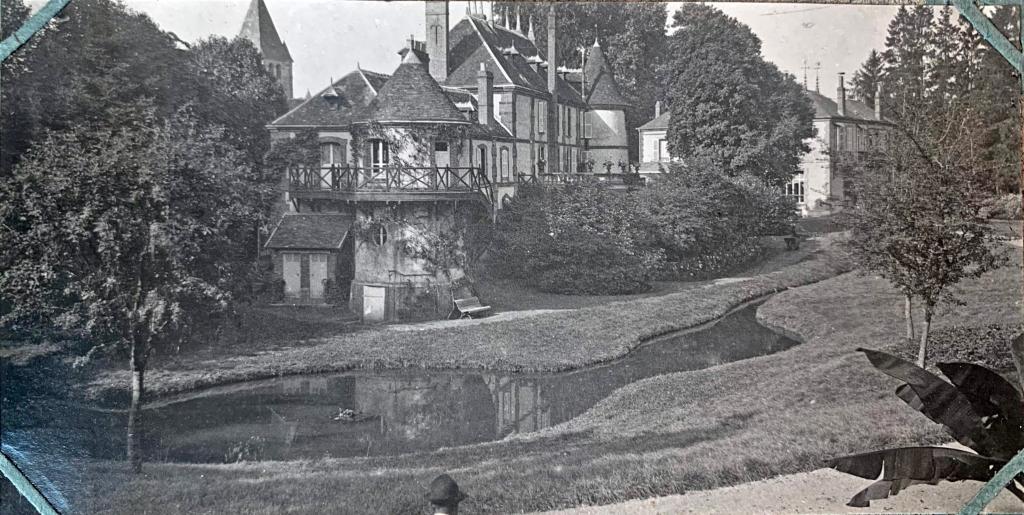

Le nouveau château, habité au départ par M. Bresdin, ancien notaire, maire et conseiller général de Longny, est acquis par Marius Bianchi, qui deviendra plus tard maire de la commune. Après la mort de M. Bianchi, survenue en 1904, la propriété principale échoit à M. le marquis de Ludre-Frolois, son genre, qui devient également maire de Longny, puis député de l’arrondissement de Mortagne et sénateur de l’Orne.

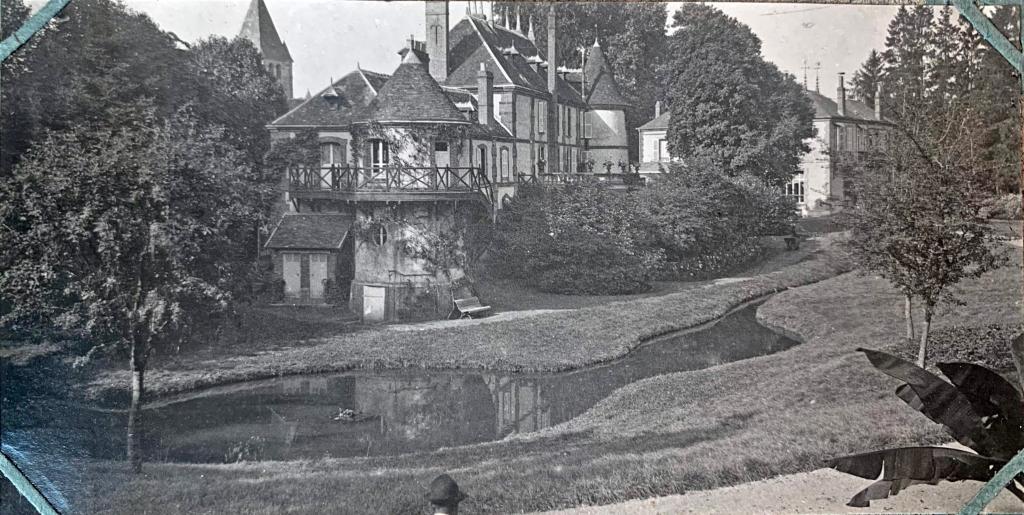

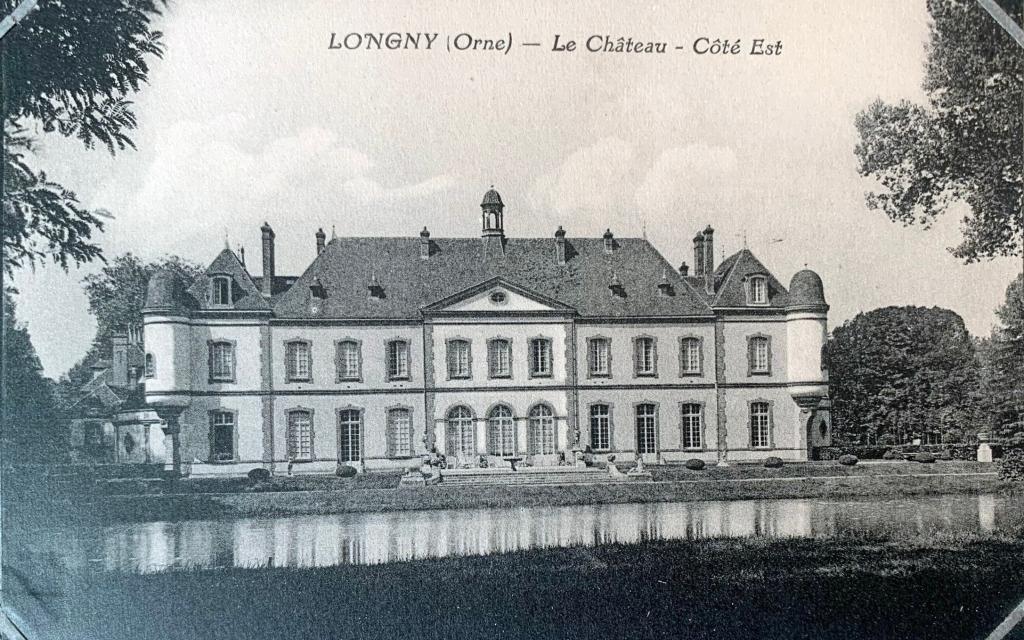

M. de Ludre entreprend en 1905-1907 la construction d’un vaste château destiné à remplacer celui de M. de Bianchi qui est alors démoli.

La construction du nouveau château (1905-1907)

Frédéric Louis Marie René, marquis de Ludre-Frolois (1864-1955) est issu d’une famille de la noblesse militaire originaire de Lorraine. Il épouse en 1895 Charlotte Louise Solange Bianchi, fille de Marius Bianchi. D’abord officier de cavalerie, René de Ludre se consacre à la politique dès son arrivée à Longny en 1904. Maire de la commune (1904-1944), puis conseiller général de l’Orne (arrondissement de Mortagne), il est élu député de ce département de 1914 à 1931, puis sénateur de 1931 à 1940.

Le projet de construire une vaste demeure à proximité de l’aile nord des anciens communs a très certainement germé dans l’esprit de René de Ludre avant le décès de son beau-père. Pour cela, il fait appel à Émile Boursier, jeune architecte originaire de Chartres. L’histoire ne dit pas comment Ludre et Boursier ont été mis en relation. Peut-être lors d’une excursion de l’architecte dans le Perche eurélien, où Charles Métais le mandatait pour réaliser des plans et croquis d’édifices religieux ?20

Le nouveau château – correspondant à la partie sud-est de l’ancien château rénovée par Marius Bianchi au quatrième quart du XIXe siècle – est détruit suite à la construction de la nouvelle demeure.

Le marquis de Ludre fait démonter les lambris, les attiques, les cheminées et les trumeaux de son hôtel particulier de Nancy pour les remployer dans sa nouvelle demeure de Longny. Il fait également remplacer la roue en bois du grand moulin par une turbine permettant d’alimenter en électricité toutes les pièces de la nouvelle construction.

Le 11 novembre 1910, la marquise de Ludre-Frolois acquiert la propriété dite le vieux château auprès de Mme de la Rocque, née Bresdin, pour 30 000 francs. Il est alors habité par le vicomte Claude de Ludre, frère cadet du marquis.

Suite aux décès de Solange Bianchi (1949) et de René de Ludre (1955), le domaine de Longny passe en 1956 à leur fille, Claude de Ludre-Frolois (1899-1968) devenue comtesse de Chaumont-Quitry par son mariage au comte Renauld de Chaumont-Guitry (1891-1963). La propriété échoit ensuite par héritage à la famille de Lassus, puis aux Percevaut qui vendent le château aux propriétaires actuels, Jean-Pierre Mazery et son épouse née Christiane de Nicolaÿ.

Description architecturale

L’ensemble comprend les vestiges de l’ancien château appelé couramment « vieux château », les anciens communs, divisés en plusieurs propriétés - l’aile nord rattachée au château, l’aile sud transformée en trois maisons et un bureau de poste -, le « nouveau château », la cour d’honneur et son bassin central, le parc, l’ancien potager et un étang.

Le vieux château

Ces bâtiments possèdent des caractéristiques architecturales diverses :

Les murs d’époque médiévale (tour Mahé et murs adjacents) sont en moellons de silex maçonnés au mortier de chaux et de sable et couverts d’un enduit plein, cachant peut-être des vestiges d’anciennes ouvertures bouchées. Tous les percements en pierre de taille de grès roussard paraissent du XVIIe siècle, ceux en brique étant du XIXe siècle.

Les murs des bâtiments datant du réaménagement du XVIIe siècle, qui s’élèvent sur deux étages carrés, sont aussi couverts d’un enduit plein. Cependant, quelques manques laissent entrevoir le parement en pierre de taille de grès roussard, appareillé en lits irréguliers. Ce même matériau est employé pour les chaînages d’angle, les bandeaux saillant séparant les niveaux et les encadrements chanfreinés des baies formant les travées des façades sur cour.

Les parements de l’aile ouest, en rez-de-chaussée surélevé, sont en moellons de silex également couverts d’un enduit plein. Ils sont percés de quatre fenêtres en façade sur cour, ainsi que d'une porte et d’une fenêtre sur le pignon où se fait l’accès à la cave en soubassement via un escalier extérieur. Dépourvue de décor, l'élévation joue sur la polychromie de la pierre de taille de grès roussard et de la brique qui alternent au niveau des encadrements d’ouvertures, des chaînages d’angle et des jambes harpées.

Les anciens communs

Le nouveau château (1905-1907)

Implanté perpendiculairement à l’aile nord des anciens communs, le nouveau château s'étend le plus à l'est du domaine. Formant un « L », il marque les limites sud et est de la cour d’honneur, cantonnée au nord par un mur qui soutient la terrasse consistant en une plateforme surélevée. Cette terrasse occupe un vaste espace, accessible depuis la cour par un escalier extérieur droit. Deux tours, construites sur le modèle de la tour est des communs, encadrent le mur de soutènement surmonté de balustrades. Au centre de la cour d’honneur se situe un bassin de plan rectangulaire se terminant à l’ouest en abside. Il fait face à l’escalier d’honneur placé au centre de la façade ouest. À doubles volées à montées divergentes et parallèles, cet escalier donne accès au perron orné d’une balustrade identique à celle de la terrasse.

À l’intérieur, l’entrée principale donne accès à une galerie, correspondant aux petits corps de bâtiment de plain-pied formant terrasses et desservant toutes les pièces (petit salon, grand salon, bibliothèque, boudoir, salle à manger, office et cuisine) et le grand escalier au sud. Ce dernier donne accès à l’étage carré comprenant les chambres et cabinets.

Les murs sont en moellons de silex couverts d’un enduit plein. Les encadrements des baies, les chaînages d’angles, les souches de cheminées, les corniches moulurées et les bandeaux séparant le rez-de-chaussée de l’étage sont en brique. Les toits, à longs pans et à croupes (corps principal) et en pavillon, sont couverts en tuile plate.

Les aménagements paysagers

Du jardin à la française, représenté sur les plans du XVIIIe siècle, il ne subsiste que les vestiges d’un mur en abside, en bordure d’un bassin, qui se trouvait en limite du jardin au nord-est. Probablement créé dans la seconde moitié du XVIIe siècle, il a été supprimé suite à la vente par lots du domaine dans les années 1850. François Fortuné Bresdin, puis Marius Bianchi, tous deux propriétaires successifs du « nouveau château »21 dans la seconde moitié du XIXe siècle, font aménager un nouveau jardin à l’anglaise entre l’aile nord des anciens communs et l’étang. Les cartes postales et photos anciennes des années 1890-1900 sont les seuls témoignages de ces aménagements, que la construction de la nouvelle demeure et de sa cour d’honneur est venue recouvrir entre 1905 et 1907.

Le château de Longny, dont il subsiste des vestiges de l'époque médiévale, a contribué, avec l'église paroissiale Saint-Martin implantée à proximité des douves (détruites), au développement du bourg. Les murs, de 2,40 m d'épaisseur sur toute leur hauteur, toujours visibles au niveau de la tour Mahé et des murs adjacents, témoignent de l'existence d'une vaste forteresse, peut-être érigée au XIIe siècle, alors entourée de neuf tours et demi-tours baignées par des douves en eau. En 1482, René de Châteaubriand passe un marché avec Jean Delagier, maçon à Bellou, près de Rémalard (Orne), pour réparer le château de Longny désaffecté depuis le siège de 1449. Au troisième quart du XVIIe siècle, Barbe de Servien, baronne de Longny, fait transformer la forteresse en une résidence. Elle décide ainsi de supprimer l'ancien donjon, tout en conservant son emplacement devenant un îlot. Elle fait construire son nouveau château contre les murs de la partie nord de l'enceinte. Bâti selon un plan en "U", celui-ci comprend un grand corps de bâtiment central cantonné par deux pavillons latéraux hors-œuvre. Elle fait également aménager, au nord-est du domaine, un jardin à la française. Au XVIIIe siècle, Pierre Gagnat, puis son fils Alexandre-Louis Gagnat, se succèdent à la tête de la baronnie de Longny. Ils font construire de vastes communs à l'emplacement de l'ancien donjon et prolonger les ailes en retour d'équerre du château par des bâtiments de plain-pied. Au XIXe siècle, les Gontaut-Biron, devenus propriétaires, décident de vendre leur domaine par lot dans les années 1850. Divisé en plusieurs propriétés, le château est alors divisé en deux, d'une part l'aile nord-ouest avec la tour Mahé, seules parties subsistantes du "vieux château" médiéval et d'autre part, l'aile sud-est devenue indépendante suite à la destruction du corps central. Cette aile sud-est est agrandie par la construction de deux pavillons au troisième quart du XIXe siècle. Son propriétaire, Marius Bianchi, possède également l'aile nord des anciens communs, eux-mêmes divisés en plusieurs propriétés, ainsi qu'une part importante des jardins, du parc et de l'étang. Cette propriété, appelée le "nouveau château", est transmise à son gendre, le marquis de Ludre. Ce dernier décide d'édifier une nouvelle demeure en lieu et place du "nouveau château" de son beau-père. Il fait appel à l'architecte Émile Boursier pour dresser les plans de cette construction érigée entre 1905 et 1907.

-

Période(s)

- Principale : 12e siècle , (incertitude)

- Secondaire : 2e moitié 17e siècle

- Principale : 18e siècle

- Principale : 2e moitié 19e siècle

- Principale : 1er quart 20e siècle

-

Auteur(s)

-

Personnalité :

Ludre (de) Renécommanditaire attribution par sourceLudre (de) RenéCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Frédéric Louis Marie René de Ludre (1864-1955), comte de Ludre, 6ème marquis de Frolois est membre d’une des plus anciennes familles de la noblesse militaire de Lorraine, issue de la maison de Bourgogne dont le chef de famille portait le titre de marquis de Frolois depuis le milieu du XVIIIe siècle, il épouse Charlotte Louise Bianchi (1874-1948), la plus jeune des filles de Marcus Bianchi. D’abord officier de cavalerie, René de Ludre se consacre à la politique dès son arrivée à Longny en 1904. Il succède à son beau-Père comme maire de Longny-au-Perche et conseiller général du canton de Longny – poste qu’il occupera durant plusieurs décennies. Le 10 mai 1914, il est élu député de l’Orne pour la 2ème circonscription de Mortagne-au-Perche et siège au Palais Bourbon jusqu’au 1er décembre 1931. Élu par les grands électeurs sénateur du département de l’Orne le 3 mai 1931, il quitte le Palais Bourbon pour siéger au Palais du Luxembourg (réélu en 1934). Le 10 juillet 1940, le marquis de Ludre ne vote pas les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Officiellement, il demeure sénateur de l’Orne jusqu’au 31 décembre 1944.

René de Ludre, 6ème marquis de Frolois et dernier du nom, meurt à Paris (16ème) le 15 mai 1955 à l’âge de 91 ans.

-

Auteur :

Boursier Émilearchitecte attribution par sourceBoursier ÉmileCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Né à Chartres, Émile Boursier s’intéresse au départ à l’architecture religieuse de sa région natale. Il illustre notamment de ses plans et croquis l’ouvrage Églises et chapelles du diocèse de Chartres publié par Charles Métais en 1908. Parallèlement, il travaille pour des particuliers comme à Longny-au-Perche (Orne) où il dresse les plans du nouveau château pour son propriétaire, le marquis de Ludre, et suit la construction entre 1905 et 1907. En 1921, Boursier supervise les travaux de surélévation des établissements thermales de Bagnoles-de-l’Orne. Il poursuit sa carrière à Paris où il réalise plusieurs immeubles dont un, en 1934, de style Art déco, commandé par la compagnie d’assurance vie « La Populaire » (actuellement au n°14, rue Chomel dans le 7e arrondissement). À la même période, il construit un autre immeuble au n°118 rue de Lourmel dans le 15e arrondissement. En outre, il s’intéresse aux constructions éphémères comme à Maisons-Laffitte (Yvelines) où il dresse les plans et réalise en 1911 un théâtre de verdure pour le parc dans l’hémicycle des caves du nord. Fondé et dirigé par Charles Domergue, le théâtre n’est utilisé que par beau temps et démoli en 1917.

D’après sa demande en admission à la Société centrale des architectes de France du 9 septembre 1910, Emile Boursier, est l’élève et le gendre de Léon Carle, architecte parisien. Lauréat de l’association provinciale des architectes français en 1899, il est membre de la Société des artistes français et expert auprès de la justice de paix du canton de Courbevoie. Les premières réalisations d’Emile Boursier entre 1903 et 1913 sont les suivantes :

- 1903 : Villa de monsieur Ledoray à Trégastel-Primel (29)

· 1904 : Hôtel de Robien à Saint-Germain-en-Laye (78)

· 1905 : Chalet de monsieur Domergue à Maisons-Laffitte (78)

· 1906-1907 : Château de Longny (Orne) en collaboration avec Emmanuel Brun (marquis de Ludre)

· 1908 : Restauration du château du Mesnil-Geffroy (76) (Comte Emmanuel de Robien)

· 1908 : Station centrale de Montmartre – usine électrique

· 1909 : Villa du comte de Robien à Boissy-Saint-Léger (78)

· 1909 : Maison de monsieur Ferriot à Trégastel-Primel (29)

· 1910 : Cottage de monsieur Domergue à Maisons-Laffitte (78)

· 1910 : Hôtel Fleury avenue Elise Reclus à Paris

· 1910 : Restauration du château de Malortie (53) (Comte de Pontavice)

· 1913 : Hôtel du Parc à Bagnoles-de-l’Orne (61)

-

Personnalité :

Châteaubriand (de) Renécommanditaire attribution par sourceChâteaubriand (de) RenéCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

René de Châteaubriand (anciennement orthographié Chasteaubriant) est dit chevalier, comte de Casan, baron de Longny et du Lyon d’Angers (Maine-et-Loire), vicomte de Rémalard, seigneur de Chavannes et de Challain (commune actuelle de Challain-la-Potherie en Maine-et-Loire), de Saint-Hilaire-des-Noyers, de Verrières, de Nocé, de Saint-Aubin-des-Grois, de Montisambert à Buré, de Saussaye et Joinville à Bretoncelles, de Freulemont à Moutiers, de la grande Beuvrière et de Conches à Verrières, du haut Plessis à Coulonges-les-Sablons (Orne), de la Motte de Digny (Eure-et-Loir).

René de Châteaubriand est le fils de Théaude de Châteaubriand (mort en 1470) qui épouse le 6 août 1438 Françoise Odart, fille unique de Pierre, seigneur de Verrières. Il épouse en 1469 Hélène d’Estouteville, fille de Robert d’Estouteville, chevalier, seigneur de Beynes (Yvelines), prévôt de Paris, conseiller et chambellan des rois Charles VII et Louis XI, et d’Ambroise de Loré, dame d’Ivry (Eure).

René de Châteaubriand offre de foy et hommage de Longny le 25 avril 1470 à l’évêque de Chartres. René voyage en terre sainte au Mont Sinaï et au couvent Sainte-Catherine vers 1486 avec François de Tournemire et Robert de Coëtlogon, abbé de Saint-Méen en Bretagne. Il reçoit une lettre d’invitation du roi Philippe de Castille le 12 juin 1490 pour l’engager à venir signaler sa vaillance dans la guerre sainte qu’il faisait aux maures de Grenade et de Cordoue (réponse du 8 mars 1491). Il est ensuite nommé par Joäo II roi du Portugal au titre de comte de Guazava in partibus au royaume de Fez le 11 août 1493. Il présente à la cure de Saint-Hilaire-des-Noyers le 4 mars 1499 et le 10 décembre 1505 (AD Orne. 1 G 1007). Il décède entre le 10 décembre 1505 et le 5 mars 1506.

Sources consultées le 4 août 2023 :

-Deuffic, Jean-Luc. René de Chasteaubriant (+ ca 1500), chevalier pèlerin pour la Terre Sainte, comte de Guazava au royaume de Fez. 4 septembre 2010, Blog Le manuscrit médiéval, René de Chasteaubriant (+ ca 1500), chevalier pèlerin pour la Terre Sainte, comte de Guazava au royaume de Fez « Pecia (tudchentil.org)

-Cenival, Pierre de. René de Châteaubriand comte de Guazaua au royaume de Fès, 1493. Hespéris, 1934, t. XIX, p. 27-37.

-Filleau, Henri. Dictionnaire des familles de l'ancien Poitou. Poitiers, impr. A. Dupré, 1846, t. I, p. 609.

-

Personnalité :

Servien Barbecommanditaire attribution par sourceServien BarbeCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Baronne de Longny, vicomtesse de Rémalard, dame de Freulemont et de Joinville, Barbe Servien acquiert le domaine de Longny le 26 juin 1657 à Françoise de Lorraine, duchesse de Vendôme, pour 330 500 livres devant Manchon, notaire à Paris. Fille de Nicolas Servien, seigneur de Montigny, conseiller du roi et trésorier de France en la généralité de Rouen en 1607, receveur général des parties casuelles à Paris en 1614, et de Marie Groulart de la Cour, elle épouse le 29 janvier 1628, Dreux Le Féron, écuyer, seigneur de Savigny, conseiller au parlement de Paris le 15 mai 1626, commissaire au requêtes du Palais (décédé le 10 avril 1629). En seconde noce, elle épouse Pierre Gruel, chevalier, 1er marquis de la Frette, seigneur de La Ventrouze, de Charencé, de Warty, d’Arlon, de Fourneval, maréchal de camp des armées du roi le 10 mai 1644, gouverneur de Chartres et du Pays chartrain le 4 décembre 1644, premier capitaine des gardes de Gaston de France duc d’Orléans, gouverneur du Pont Saint Esprit, conseiller du Roi en ses conseils d’Etat et privé, lieutenant général des armées du Roi (décédé à Paris le 12 juillet 1656 à 59 ans).

Elle décède rue Jacob quartier Saint-Germain-des-Prés, paroisse Saint-Sulpice à Paris le 17 juillet 1673 à 66 ans et inhumé en l’église de Saint-Victor de Réno.

-

Personnalité :

Gagnat Pierrecommanditaire attribution par sourceGagnat PierreCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Pierre Gagnat de Saint Andiol de la Couronne, est écuyer, baron de Longny, vicomte de Rémalard, capitaine de grenadiers. Il est gentilhomme ordinaire du Roi dès 1718, conseiller secrétaire du roi Maison couronne de France en 1715 et maître des requêtes au parlement de Paris. Pierre Gagnat habite successivement l’hôtel du Bouloi à Paris en 1715 ; la rue Montmartre, paroisse Saint Eustache en 1718 ; le château de Longny en 1719 et 1736 ; la rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch à Paris, en 1720 ; la rue de Bourbon, paroisse Saint-Sulpice, en 1745 et enfin la rue des Saints Pères, quartier Saint Germain, paroisse Saint Sulpice à Paris, en 1750.

Il acquiert le domaine de Longny le 20 décembre 1718 d'Etienne Vincent Lemée, conseiller au parlement de Paris, pour 300 000 livres devant maître Capet, notaire au châtelet de Paris. Il rend foy et hommage de Longny à l’évêque de Chartres le 18 janvier 1719 devant le même notaire parisien.

Le 26 novembre 1704, il épouse en première noce, en l'église Saint-Jacques d'Anvers (Pays-Bas espagnols), Eléonore de Silva, comtesse palatine de Latran (décédé en 1710). De cette union naît Alexandre Louis Gagnat de Longny, chevalier, baron de Longny et vicomte de Rémalard.

En seconde noce, il épouse le 12 août 1719 Jeanne de Montesquiou d'Artagnan dite "mademoiselle d'Artagnan". Pierre Gagnat décède le 21 juin 1750 à Paris.

-

Personnalité :

Gagnat Alexandre Louiscommanditaire attribution par sourceGagnat Alexandre LouisCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Fils de Pierre Gagnat, Alexandre Louis Gagnat de Longny, est chevalier, baron de Longny, vicomte de Rémalard, conseiller au parlement de Paris, gentilhomme ordinaire du Roi, maître des requêtes de l’Hôtel du Roi dès 1736, puis honoraire dès 1763, conseiller du roi en tous ses conseils dès 1743. Il habite rue Chapon en la paroisse de Saint-Nicolas des Champs à Paris en 1733, puis rue des Saints Pères, quartier Saint-Germain, paroisse Saint Sulpice à Paris en 1750.

Il rend foy et hommage de Longny le 9 janvier 1751 à l’évêque de Chartres devant maître Gervais, notaire au Châtelet de Paris. Alexandre Louis épouse en 1734 Adélaïde Louise Thérèse Valtoy du Metz.

-

Personnalité :

Situé dans la partie nord-est du bourg, le site du château de Longny comprend les vestiges de l'ancien château dit "vieux château", les anciens communs, le "nouveau château", les jardins, le parc et un étang. Au nord-ouest se trouve le "vieux château", bâtiment en "L" flanqué d'une tour à l'angle nord. Il s'élève sur quatre niveaux habitables : un rez-de-chaussée surélevé (étage de soubassement), deux étages carrés et un étage de comble. Un corps de plain-pied, surmonté d'un étage de comble, prolonge l'aile ouest.

Construits à l'emplacement de l'ancien donjon, arrasé au XVIIe siècle et dont il subsistait les fondations formant un îlot baigné par les eaux de l'étang, les anciens communs subsistent partiellement aujourd'hui. Ils formaient un bâtiment de plan en "H", aux ailes ponctuées de tourelles aux extrémités. Suite au percement de la rue du Château, le corps de bâtiment central a été supprimé, séparant ainsi le bâtiment en deux corps distincts. Initialement cantonnés de tourelles, celle au nord-est ayant été détruite, ils s'élèvent sur un rez-de-chaussée surmonté d'un ou deux étages carrés. Les façades sont rythmées par des travées d'ouvertures.

Situé à l'est de l'ensemble, le "nouveau château" s'étend perpendiculairement à l'aile nord des anciens communs. Ces deux bâtiments délimitent au sud et à l'est la cour d'honneur, occupée en son centre par un bassin et jouxte au nord une vaste terrasse protégée par une balustrade. Côté cour, un escalier extérieur à doubles volées (divergentes et parallèles), donne accès au rez-de-chaussée. L'édifice présente une façade symétrique, rythmée par onze travées d'ouvertures en comprenant celles des pavillons hors-œuvre. Il comprend un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et un étage carré surmonté d'un comble. La façade orientale est ponctuée aux angles par deux échauguettes.

Les matériaux mis en œuvre sont divers. Les murs sont en moellons de silex couverts d'un enduit plein, ceux du "vieux château" étant en pierre de taille de petit appareil de grès roussard couverts d'un enduit, dont les manques laissent voir la mise en œuvre. Les encadrements d'ouvertures et les chaînages d'angles sont en pierre de taille de grès roussard ("vieux château") ou alternant brique et roussard (communs) ou uniquement en brique ("nouveau château"). Les toits sont à longs pans (brisés pour le "vieux château") et à croupes, en pavillon ou conique couverts en tuile plate ou en ardoise ("vieux château").

-

Murs

- silex moellon enduit

- grès moellon enduit

- grès petit appareil enduit

-

Toitsardoise, tuile plate

-

Plansplan régulier en H, plan régulier en L

-

Étagesétage de soubassement, en rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, 2 étages carrés, étage de comble

-

Couvrements

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée, élévation à travées

-

Couvertures

- toit à longs pans brisés croupe brisée

- toit conique

- toit à longs pans croupe

-

Escaliers

- escalier de distribution extérieur : escalier symétrique

- escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour

- escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours sans jour

-

Jardinstopiaire, massif d'arbres, prairie ornementale

-

État de conservationbon état

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Sites de protectionsite patrimonial remarquable

Composé d’éléments hétérogènes d’époques différentes rendant difficiles sa compréhension, le site du château de Longny revêt un grand intérêt patrimonial à l’échelle de la commune et du Perche. Il regroupe les vestiges du "vieux château"le vaste "nouveau château" (XIIe, XVIIe et XVIIIe siècles), l'aile nord des anciens communs du deuxième quart du XVIIIe siècle et le vaste "nouveau château" de 1907. Plusieurs arguments plaident en faveur d’une protection au titre des monuments historiques :

- Intérêt des vestiges du mur d’enceinte conservés lors de la reconstruction du château au XVIIe siècle ;

- Qualité de construction des bâtiments antérieurs à la Révolution de style classique ;

- Histoire bien documentée grâce aux études de Maurice Leroux (1933) et d’Éric Yvard (2016) et ce, malgré un incendie des archives survenu en 1682 ;

- Importance de la baronnie de Longny et de ses seigneurs qui ont fortement marqué le site.

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

Documents d'archives

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : 3 P 3-230/1 => 3 P 3-230/11

AD Orne. 3 P 3-230/1 => 3 P 3-230/11. Longny-au-Perche – matrices cadastrales (1831).

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : 112 J 1

AD Orne. 112 J 1. Fonds Maurice Leroux : notes historiques sur le Perche - notice sur Longny-au-Perche (Léon de la Sicotière).

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : E dépôt 254/335

AD Orne. E dépôt 254/335. Longny-au-Perche – achat de terre et travaux pour combler les fossés du château afin d’agrandir la place du marché (1854).

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : E dépôt 254/353

AD Orne. E dépôt 254/353. Longny-au-Perche – lettre de M. Charpentier au préfet de l’Orne (6 octobre 1863).

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : SHAO 1333

AD Orne. SHAO 1333. LEROUX, Maurice. Le château de Longny-au-Perche – Étude d’archéologie, 1933 (manuscrit).

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : S 1024

AD Orne. S 1024. Longny-au-Perche – règlements d’eau (1817-1890).

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : 1812 W 31

AD Orne. 1812 W 31. Longny-au-Perche – règlements d’eau des usines et moulins.

Bibliographie

-

YVARD, Éric. Histoire du château de Longny (Orne) - étude historique. Tapuscrit, 2019.

Périodiques

-

SIGURET, Philippe. Manoirs et châteaux des cantons de Longny et de Tourouvre. Cahiers Percherons, 1959, n°12.

p. 3-7 -

NEVEU, Lucien. Longny-au-Perche – 1900-1914, tome I, le bourg. Cahiers Percherons, 1975, n°45.

-

MORAND, Fabrice, QUIBLIER, André. Longny-au-Perche au fil du temps – Nouvelles recherches historiques et archéologiques. Cahiers Percherons, 2018, n°215.

Documents figurés

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : 3 P 2-230/1 => 3 P 2-230/21

AD Orne. 3 P 2-230/1 => 3 P 2-230/21. Longny-au-Perche – plans cadastraux (1831).

Annexes

-

Marché passé entre René de Châteaubriand, baron de Longny, et Jean Delagier, maçon à Bellou, près de Rémalard (Orne), le 29 mai 1482 devant le tabellion de Longny, pour réparer son château de Longny (AD Orne, 4 E 120/1 - transcription d'Éric Yvard dans son étude historique du château de Longny).

-

Vente de la baronnie de Longny et ses dépendances à André André Gabriel Le Subtil, écuyer, seigneur de Boisemont, pour 1 100 000 livres, devant maître Clos, notaire au Châtelet de Paris, le 22 décembre 1764. (A.N. Minutier central. MC/ET/LII/440 – transcription et notes d’Éric Yvard).

-

Biographie sommaire de René de Ludre (1864-1955).

-

Biographie sommaire de l'architecte Émile Boursier (1878-1956).

Chercheur associé au Parc naturel régional du Perche depuis 2011, en charge de l'étude et de la valorisation du patrimoine bâti.

Chercheur associé au Parc naturel régional du Perche depuis 2011, en charge de l'étude et de la valorisation du patrimoine bâti.