Chercheur associé au Parc naturel régional du Perche depuis 2011, en charge de l'étude et de la valorisation du patrimoine bâti.

- inventaire préliminaire, églises de Normandie

- enquête thématique régionale, architecture rurale du Parc naturel régional du Perche

-

de Rugy Manuelde Rugy ManuelCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Photographe à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Basse-Normandie, puis de Normandie, depuis 2005.

- (c) Région Normandie - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Parc naturel régional du Perche

-

Commune

Longny-au-Perche

-

Adresse

rue de Chartres

-

Cadastre

1831

I

378

;

2021

AC

343

-

Dénominationséglise paroissiale

-

Vocablessaint Martin

-

Dossier dont ce dossier est partie constituante

Une église médiévale reconstruite après la guerre de Cent Ans

Jusqu'à la Révolution, l'église paroissiale de Longny, dédiée à Saint-Martin évêque de Tours, relève du diocèse de Chartres (archidiaconé de Dreux, doyenné de Brezolles), tout comme la chapelle Notre-Dame-de-Pitié. Les premières mentions connues de la paroisse remontent au 2e quart du 12e siècle lorsque l'évêque de Chartres, Geoffroy de Lèves, en confirme la possession à l'abbaye chartraine Saint-Jean-en-Vallée, dans un acte rédigé entre 1126 et 1134, ce que réitère le pape Eugène III au milieu du siècle "avec le pasnage des porcs" dans les bois alentours. L'église aurait été initialement un prieuré-cure dépendant de cette abbaye tenue par l'ordre érémitique des Augustins, ce qui expliquerait le vocable de son second patronage (saint Jean-Baptiste). Jusqu'à la Révolution, un chanoine régulier de l'ordre en était généralement le titulaire sous le titre de prieur-curé. Le plan et l'élévation de l'église médiévale ne sont pas documentés. Bien qu'édifié à proximité de l'enceinte du château, le lieu de culte n'a probablement pas servi d'église castrale du fait de son implantation extramuros. D'après Maurice Leroux, un cimetière se trouvait dans l'enclos paroissial, ce qu'attesteraient les nombreux ossements retrouvés lors de fouilles et lors de travaux d'électrification menés en juillet 1932.

D'après un pouillé du diocèse de Chartres, transcrit vers 1272, Longny demeure un bourg peu développé, où sont dénombrés 284 paroissiens, jusqu'à la destruction de Marchainville par les Anglais en 1424. Selon la tradition, rapportée par Léon de la Sicotière et Auguste Poulet-Malassis (Le département de l'Orne archéologique et pittoresque, 1845), le marché de Marchainville aurait été, à la suite de ce siège, transféré à Longny, les habitants se réfugiant à Verneuil. Le développement urbain de Longny serait consécutif à cet événement.

De l'église médiévale, peu de vestiges subsistent, repérés en 1994 par Nicolas Gautier, Architecte des Bâtiments de France de l'Orne, dans les maçonneries orientales du chœur, derrière le retable, et qui ne seraient pas antérieurs à la fin du 13e siècle.

Après la guerre de Cent Ans, dont on ne sait si elle a eu une incidence directe sur son état de conservation, l'église est rebâtie en totalité au cours du dernier tiers du 15e siècle, sans doute au même emplacement. Le financement de sa reconstruction, comme de celle du bourg, est traditionnellent attribué au baron René de Châteaubriand (?-ca. 1506) dont la famille entre en possession de la baronnie de Longny par suite du mariage de son père Théaude, issu de la branche angevine, avec Françoise Odart en 1438. Un mémoire relatif à l'hôtel-Dieu de Longny rédigé par un avocat, Louis André, le 22 février 1763 mentionne le marché de construction de l'église, daté de juin 1472, relevé dans le chartrier de la seigneurie de Longny (document vraisemblablement détruit à la Révolution dont la retranscription de 1763 a été publiée par la Société historique et archéologique de l'Orne). Il indique le coût dérisoire de son édification, 80 livres, mais il s'agirait selon Maurice Leroux d'une autre unité monétaire que la livre tournois. La date marquant le début de la reconstruction de l'édifice (1472) est corroborée par les analyses dendrochronologiques (Dendrotech, Bilan, avril 2020) portant sur les charpentes de couvrement de la nef, qui sont les plus anciennes mises en œuvre d'ouest en est, entre 1472 et 1478. Les statuts de la confrérie de Charité établis en 1488 indiquent que les membres auront dans la dite église un emplacement réservé dit "parquet", annonçant un achèvement plausible des travaux du vaisseau principal et l'imminence d'une ouverture au culte. La tour-clocher et le bas-côté sud auraient été construits plus tardivement, à partir de la fin du 15e siècle et sur plusieurs décennies (jusqu'au 3e quart du 16e siècle). Là encore, les analyses dendrochronologiques (Dendrotech, Bilan, avril 2020) apportent un éclairage précis sur les périodes de mises en œuvre des charpentes de comble du chœur (1524-1526) et du tabouret et de la flèche (à partir de 1566).

C'est sans doute à la fin du 15e siècle, ou un peu avant, que le cimetière paroissial est transféré autour de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié, édifiée sur un promontoire, la parcelle de l'enclos paroissial, régulièrement inondée, étant devenue trop exiguë pour accueillir une population toujours plus nombreuse.

Un édifice peu documenté aux 17e et 18e siècles

Les sources ne documentent pas toujours précisément les modifications intervenues aux siècles suivants, en particulier sous l'Ancien Régime, rendues partiellement illisibles par les couches d'enduits successives. De graves inondations dues à un orage en mai 1687 détruisent tout ou partie des archives paroissiales. La catastrophe est relatée dans un registre de la confrérie de Charité : "Le 9e May, jour de Saint Nicolas 1687, arriva un orage si extraordinaire à Longny que la rivière de [la] Robioche fut élevée de son lit ordinaire de 21 pieds de hauteur, suivant la remarque que le sieur Charpentier, élu à Mortagne, député de M. l’Intendant d’Alençon, fit sur la requête présentée par les habitants qui perdirent beaucoup par cet orage, plusieurs maisons sur le pont Boivin ayant été enstrainées, et l’eau débordant de la rivière avec tant de violence que, passant soubz la halle des Bouchers, elle rompit les portes de l’esglize qui étaient fermées avec de bons crochets et bouleversa tout ce qui était dans l’esglize, y estant au moins de 3 pieds de hauteur, en sorte que les vistres de l’esglize et tous les ornemens furent casez, et l’eau ayant fait un trou à la muraille du cœur du costé du jardin de M. le Prieur, déterra M[essir]e François Blondeau dernier prieur inhumé dans le cœur"*. A la suite, des travaux de surélévation du sol de l'église son engagés.

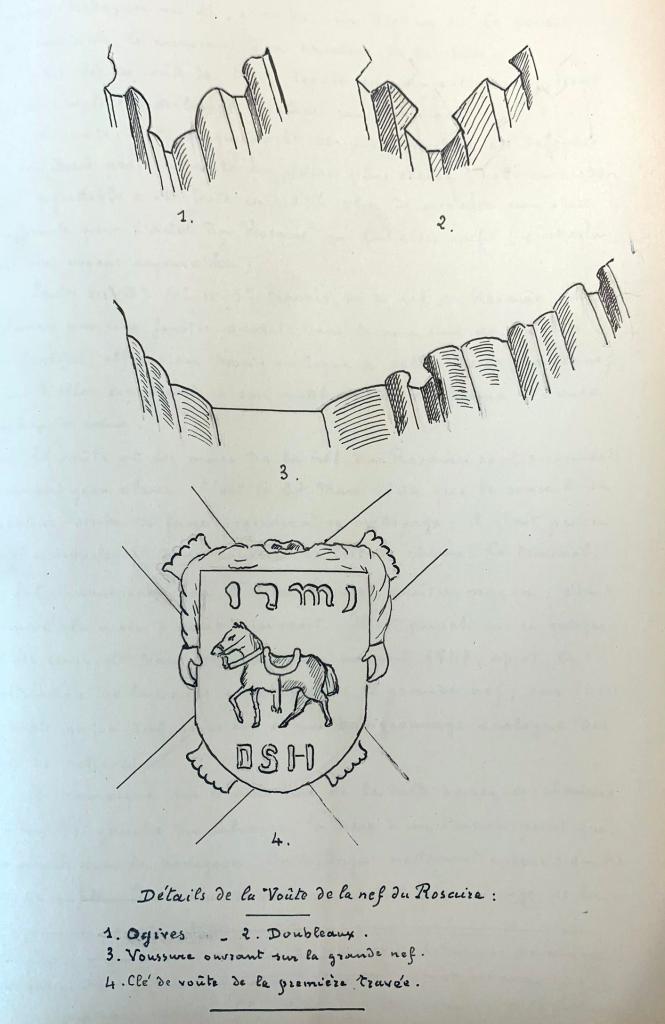

Le bas-côté sud aurait été transformé au cours du 2e quart du 18e siècle, modifiant la forme de sa toiture, autrefois à longs pans (traces relevées par Nicolas Gautier d'un chéneau encastré sur le mur est de la tour-clocher), remplacée par un appentis et son voûtement (création de nouvelles voûtes avec des ogives en pierre et des voutains en brique). D'après les analyses dendrochronologiques (Dendrotech, Bilan, avril 2020), sa charpente à fermes et pannes a été réalisée dans les 5 années qui suivirent l'abattage des arbres à l'automne-hiver 1744-1745.

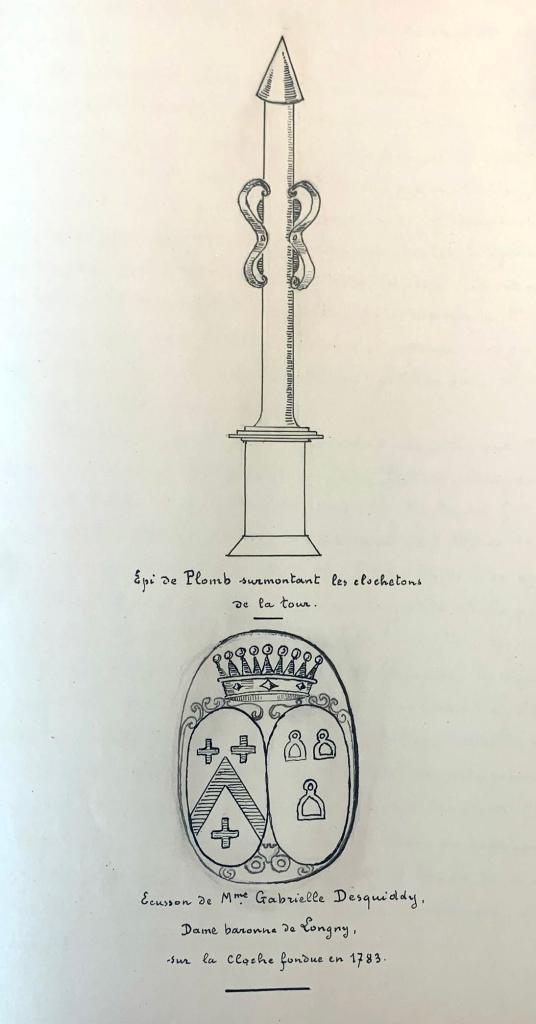

Une visite épiscopale du 19 mai 1776 entraîne quelques modifications dans l'organisation liturgique. La chaire à prêcher est transférée du côté de l'Evangile, de même que le banc d'œuvre. Le "parquet" de la confrérie de Charité est supprimé. Cette visite est contemporaine des derniers travaux de charpente réalisés à l'intérieur du beffroi dans les années qui suivirent l'abattage des arbres daté, par analyses chronologiques (Dendrotech, Bilan, avril 2020), à l'automne-hiver 1774-1775.

La période révolutionnaire apporte son lot de destructions qui touchent plus spécifiquement le décor porté et peint et les objets mobiliers de l'église. Le 13 mars 1791, le conseil général de la commune décide le remplacement de la troisième cloche. Le 7 juin suivant, il ordonne sur demande expresse du procureur l'effacement des armoiries des litres funéraires extérieure et intérieure. Par délibération du 18 octobre 1793, le conseil approuve la dépose de deux des trois cloches en vue de leur fonte. Les 12 et 16 Pluviôse, 15 Floréal an II (31 janvier, 4 février et 4 mai 1794), est dressé l'inventaire des titres et objets de la paroisse en vue de leur expédition au district de Mortagne. Le 20 Prairial an II (8 juin 1794) est célébrée dans l'église la première fête en l'honneur de l'Etre suprême. Courant Messidor an II, sont déposés la croix et le coq de la tour-clocher et la croix implantée sur le pignon ouest (refaite à plusieurs reprises, en 1850 et au début du 20e siècle). Les statues du Christ et de saints cachées dans la tour sont descendues pour être brisées sur ordre du citoyen Nicolas Gohier, agent du district. De juillet 1794 à février 1795, l'église accueille sur proposition du citoyen François Gasteclou, dit Lacroix, un atelier de salpêtre établi dans "la partie supérieure de la nef du Rosaire" (Maurice Leroux, 1933, p. 27). Sur décision du conseil général de la commune du 22 octobre 1794, la mairie s'installe dans le presbytère.

Les travaux et les embellissements au 19e siècle

Après la Révolution, l'église est rattachée au diocèse de Séez (doyenné du Perche, paroisse Saint-Anne du Perche). Elle fait l'objet de plusieurs campagnes de travaux d'entretien et d'embellissement.

Vers 1806, un décor polychrome revêt les parements et les voûtes lambrissées de la nef et du chœur. Sa datation repose sur le seul témoignage de l'abbé Ruffray recueilli par M. Nicolas Gautier. Cette campagne reste à documenter dans les sources des archives diocésaines qui conservent partiellement les registres de comptes de la fabrique.

Lors d'un inventaire de l'église, le 8 mars 1803 (16 ventôse an XI), il est constaté le mauvais état du pavement de l'église et du plancher de la sacristie, la nécessité de recrépir les murs et de repiquer les couvertures. Le devis des travaux établi le 25 avril 1806 par Charles Laloze (architecte ordinaire parisien résidant à Longny), avec Nicolas Louis François André et Robert Louis Henri Delaunay propriétaires et Jean Roger dit Langlois marchand de bois, se monte à 3 000 F. A cette occasion, le sol est rehaussé de quelques dizaines de centimètres tandis que quatre échoppes sont établies contre la façade occidentale pour être louées. Les travaux de réfection à neuf de la couverture sont adjugés le 11 mars 1811 à Ambroise Bellior charpentier pour un montant de 800 F. Il apparaît que seul le versant sud ait été réparé, l'autre versant l'ayant été plus tardivement en mai 1825. Deux entraits orientés est-ouest ont été posés en sous-œuvre en 1828 (date portée) pour porter le petit beffroi haut. La réfection du clocher est adjugée le 7 mai 1828 pour un montant de 1 960 F à Louis-Jean Brunet, charpentier établi à Mage, qui les exécute au cours du second semestre : réfection de la maçonnerie et des planchers, remplacement des abat-sons, restauration de la charpente et révision de la couverture.

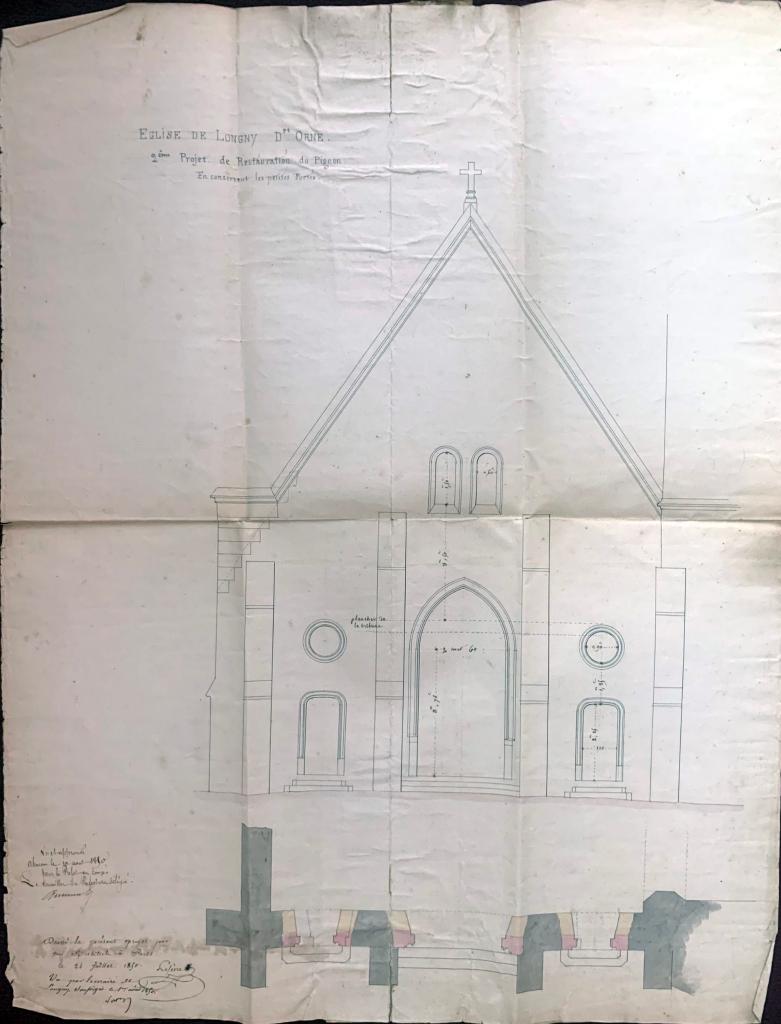

En octobre 1842, le conseil de Fabrique engage d'importants travaux qui modifie les percements du pignon ouest par la création d'une tribune d'orgue (bouchement de la porte au droit du clocher, percement de deux portes latérales au portail). Au milieu du 19e siècle, la Fabrique poursuit les travaux menés sous la direction de l'architecte parisien M. Lefèvre mais sans passer par une adjudication, pour des raisons économiques. Celui-ci dresse deux devis le 24 juillet 1850. Le premier, estimé à 1 920,97 F, prévoit la création d'une rosace à l'emplacement de la baie de style gothique flamboyant en partie haute de la façade occidentale, de deux baies au droit des portails latéraux, la surélévation du pignon, l'application d'un enduit chaux et sable imitant la pierre sur le pignon, et la création dans la nef et le chœur de fausses voûtes en plâtre de style néogothique confiée à Louis Auguste Chevalier, comme l'atteste la dédicace portée à la naissance de la voûte de la nef. Le second propose, pour la somme de 296,72 F la pose de vantaux en chêne, d'un tympan en pierre tendre, afin de masquer le plancher de la tribune, et d'un tambour pour la porte principale. Un état de l'élévation ouest de l'église et de sa tour-clocher, en cours de travaux, est connu par une lithographie de Dieudonné Lancelot (1822-1894) illustrant l'ouvrage de Léon de la Sicotière et Auguste Poulet-Malassis édité en 1845 (Le département de l'Orne archéologique et pittoresque) : entre deux contreforts s'insérait la porte principale en plein cintre cantonnée de deux portes latérales surmontées de baies en arc brisé, celle haute centrale étant à remplage (deux lancettes et soufflet). A la demande de la municipalité, l'arc du portail central est remplacé vers 1850 par un arc brisé encore en place.

En 1876, le pavement est refait avec des pavés issus, d'après Maurice Leroux, de la briqueterie de Vaunoise. En août 1881, il est procédé à la démolition du presbytère adossé à l'église et dont les traces de solins sont encore visibles sur le clocher. Des ouvriers italiens sont chargé de réaliser la mosaïque de pavement du chœur en 1887. Quatre baies du chœur sont restaurées en février 1888. En août 1894 sont installées deux cloches neuves, celle du beffroi haut étant posée l'année précédente.

Les modifications et les interventions au 20e siècle

L'édifice est classée au titre des monuments historiques par arrêté du 8 avril 1909. En 1926, une salle paroissiale, dite salle Saint-Martin, est construite à l'emplacement de la sacristie de la confrérie de Charité. Des travaux de restauration de la toiture (couverture et charpente) du clocher sont exécutés en 1928 sur le devis de l'architecte en chef Louis Barbier (1880-1953) de même que la tourelle d'escalier sur le devis dressé en novembre 1927 par un confrère, Gabriel Malençon (1849-1930).

Une première étude préalable pour la restauration de l'église à l'exclusion du clocher est réalisée en 1992 par Nicolas Gautier. L'année suivante, la charpente et la couverture sont restaurées par les entreprises Roland Boussin et Guy Contrel. A cette occasion, les entraits et les poinçons sectionnés sont restitués, les fausses voûtes du chœur en plâtre sont démontées par l'entreprise Lefèvre et la voûte en merrain est restaurée par Jean-Marie Hue doreur sur bois (refixation du décor). La mise au jour du décor peint a plaidé en faveur de l'inscription de l'église en totalité au titre des monuments historiques par arrêté du 14 mars 1995.

La restauration globale (2018-2023)

En 2006, dans le prolongement des travaux réalisés en 1993, les fausses voûtes de la nef sont démolies, la charpente et la couverture sont restaurées, un bardage est réalisé au droit du pignon est de la nef et les abat-sons du clocher sont refaits à neuf par l'entreprise Roland Boussin.

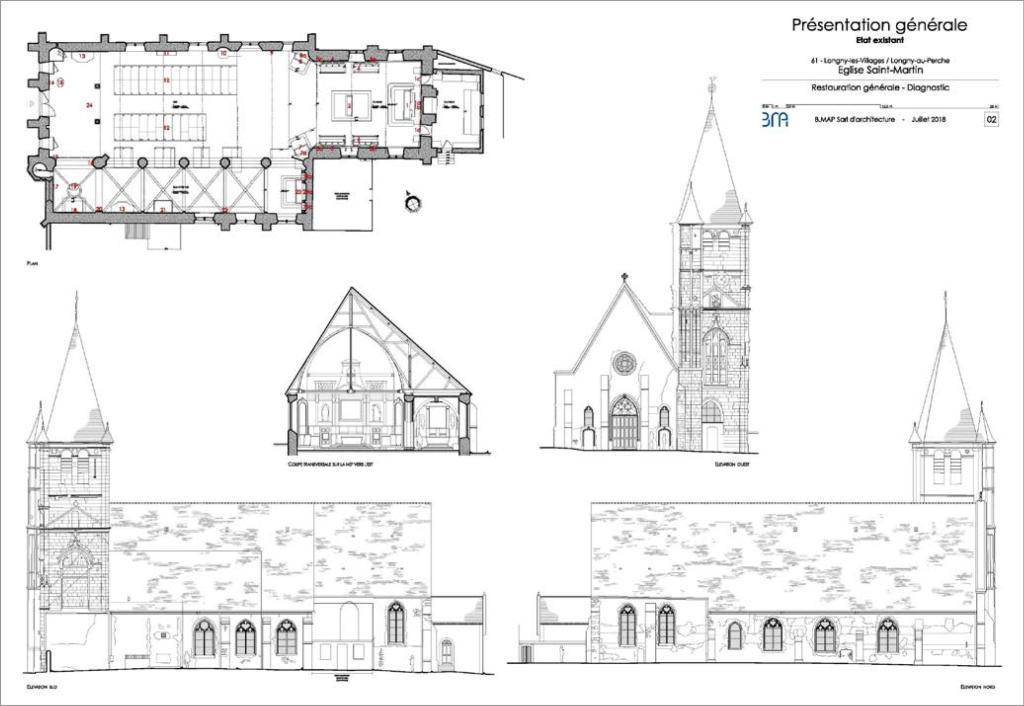

En 2018, l'agence d'architecture B. MAP est chargée d'établir un diagnostic pour la restauration globale de l'église. Un état sanitaire détaillé est établi.

Si le vaisseau a bénéficié de plusieurs campagnes de conservation/restauration (notamment de sa charpente à l'exclusion du bas-côté sud), le clocher et son décor sculpté se sont dégradés faute d'intervention globale (problèmes structurels des parements et fortes altérations des sculptures). Plusieurs générations de remaniements sont visibles tant à l'extérieur qu'à l'intérieur au niveau des enduits et des décors partiellement dégagés. Depuis l'Ancien Régime, l'édifice connaît d'une manière récurrente des problèmes d'humidité et de remontées capillaires (sacristie, bas-côté sud) liés à son implantation à proximité du bief qui l'expose aux inondations comme le reste du centre bourg. La surélévation du sol de l'église d'environ 50 cm, la reconstruction de la sacristie et la suppression quasi totale du système hydraulique et des douves castrales à partir de la seconde moitié du 19e siècle, n'ont pas permis d'éradiquer ces problèmes.

Il a été décidé de traiter en priorité la tour-clocher en procédant à la restauration de la charpente, de la couverture de la flèche et des beffrois, à la consolidation des parements maçonnés et du décor sculpté puis à la restauration du clos et couvert de la sacristie. Dans un second temps, sera entreprise la restauration des différentes façades du vaisseau principal y compris de la couverture et des espaces intérieurs.

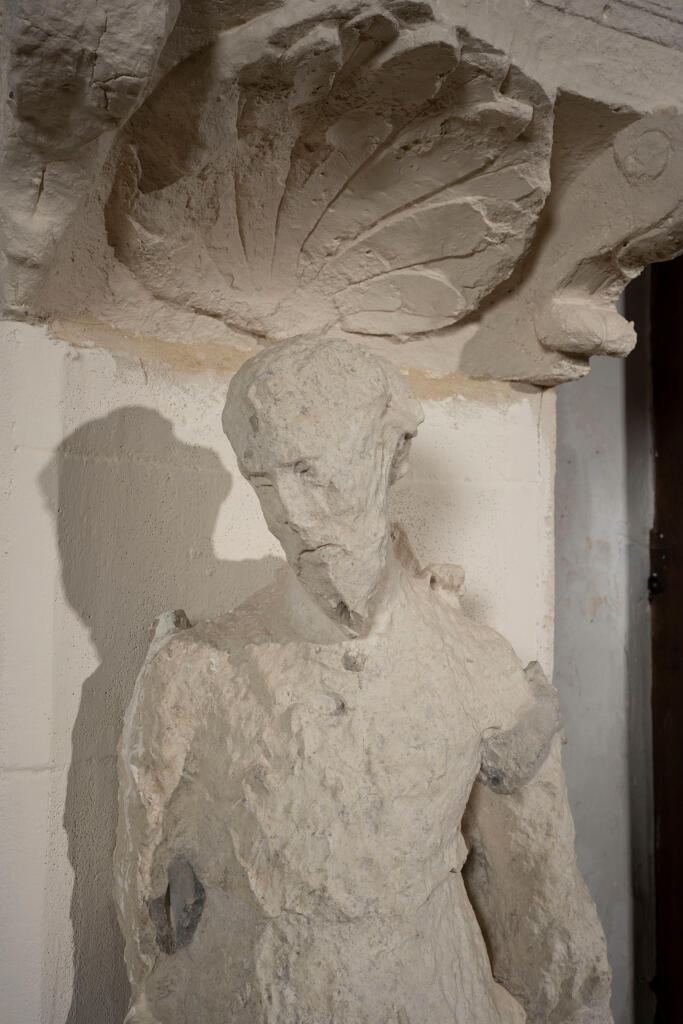

Les travaux sont menés en 2022-2023 sous la conduite de l'architecte du patrimoine Benoît Maffre. A cette occasion, deux statues très érodées ornant le clocher sont déposées et exposées à l'intérieure de part et d'autre de l'entrée. Des répliques les remplacent.

(*) : Transcription de Maurice Leroux. L’église paroissiale Saint-Martin de Longny-au-Perche – Monographie historique et archéologique, 1933, p. 14. (Archives départementales de l'Orne. SHAO 1332).

-

Période(s)

- Principale : 15e siècle , daté par travaux historiques

- Principale : 16e siècle , daté par travaux historiques

- Secondaire : 13e siècle , daté par travaux historiques

- Secondaire : 19e siècle , daté par travaux historiques

- Principale : 3e quart 15e siècle , datation par dendrochronologie

- Principale : 2e quart 16e siècle , datation par dendrochronologie

- Principale : 3e quart 16e siècle , datation par dendrochronologie

- Secondaire : 2e quart 18e siècle

- Secondaire : 4e quart 18e siècle , datation par dendrochronologie

-

Auteur(s)

-

Personnalité :

Châteaubriand (de) Renédonateur, personnage célèbre (incertitude), attribution par travaux historiquesChâteaubriand (de) RenéCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

René de Châteaubriand (anciennement orthographié Chasteaubriant) est dit chevalier, comte de Casan, baron de Longny et du Lyon d’Angers (Maine-et-Loire), vicomte de Rémalard, seigneur de Chavannes et de Challain (commune actuelle de Challain-la-Potherie en Maine-et-Loire), de Saint-Hilaire-des-Noyers, de Verrières, de Nocé, de Saint-Aubin-des-Grois, de Montisambert à Buré, de Saussaye et Joinville à Bretoncelles, de Freulemont à Moutiers, de la grande Beuvrière et de Conches à Verrières, du haut Plessis à Coulonges-les-Sablons (Orne), de la Motte de Digny (Eure-et-Loir).

René de Châteaubriand est le fils de Théaude de Châteaubriand (mort en 1470) qui épouse le 6 août 1438 Françoise Odart, fille unique de Pierre, seigneur de Verrières. Il épouse en 1469 Hélène d’Estouteville, fille de Robert d’Estouteville, chevalier, seigneur de Beynes (Yvelines), prévôt de Paris, conseiller et chambellan des rois Charles VII et Louis XI, et d’Ambroise de Loré, dame d’Ivry (Eure).

René de Châteaubriand offre de foy et hommage de Longny le 25 avril 1470 à l’évêque de Chartres. René voyage en terre sainte au Mont Sinaï et au couvent Sainte-Catherine vers 1486 avec François de Tournemire et Robert de Coëtlogon, abbé de Saint-Méen en Bretagne. Il reçoit une lettre d’invitation du roi Philippe de Castille le 12 juin 1490 pour l’engager à venir signaler sa vaillance dans la guerre sainte qu’il faisait aux maures de Grenade et de Cordoue (réponse du 8 mars 1491). Il est ensuite nommé par Joäo II roi du Portugal au titre de comte de Guazava in partibus au royaume de Fez le 11 août 1493. Il présente à la cure de Saint-Hilaire-des-Noyers le 4 mars 1499 et le 10 décembre 1505 (AD Orne. 1 G 1007). Il décède entre le 10 décembre 1505 et le 5 mars 1506.

Sources consultées le 4 août 2023 :

-Deuffic, Jean-Luc. René de Chasteaubriant (+ ca 1500), chevalier pèlerin pour la Terre Sainte, comte de Guazava au royaume de Fez. 4 septembre 2010, Blog Le manuscrit médiéval, René de Chasteaubriant (+ ca 1500), chevalier pèlerin pour la Terre Sainte, comte de Guazava au royaume de Fez « Pecia (tudchentil.org)

-Cenival, Pierre de. René de Châteaubriand comte de Guazaua au royaume de Fès, 1493. Hespéris, 1934, t. XIX, p. 27-37.

-Filleau, Henri. Dictionnaire des familles de l'ancien Poitou. Poitiers, impr. A. Dupré, 1846, t. I, p. 609.

-

Auteur :

Lefèvrearchitecte attribution par sourceLefèvreCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte parisien en activité au milieu du 19e siècle, il a notamment dressé les plan et devis de transformation de l'élévation ouest de l'église paroissiale Saint-Martin de Longny-au-Perche (Orne).

-

Auteur :

Chevalier Louis Augusteentrepreneur de maçonnerie attribution par sourceChevalier Louis AugusteCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

B. MAP Architectes du patrimoine (2010 - )agence d'architecture attribution par sourceB. MAP Architectes du patrimoineCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

B. MAP Architectes du patrimoine est une sarl basée dans le département de l'Eure (27), qui a été créée par Benoît Maffre architecte du patrimoine le 17 août 2010.

-

Personnalité :

Le site d'implantation

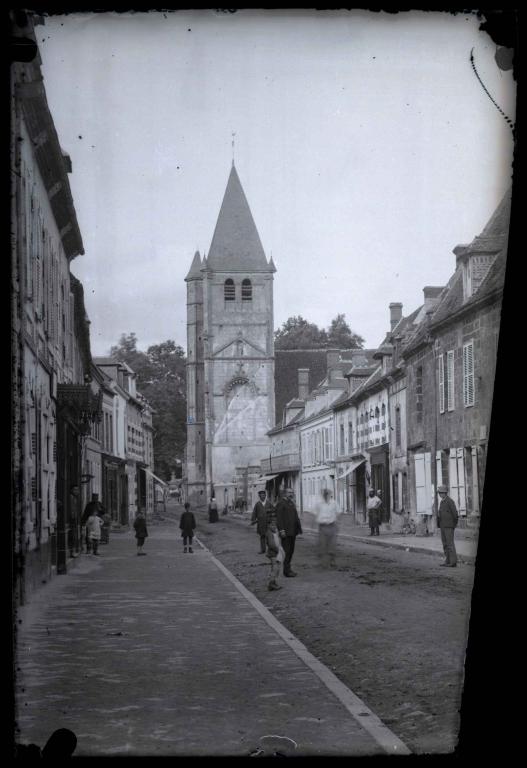

L'église paroissiale Saint-Martin s'élève au centre du bourg à l'angle sud-est de l'actuelle place de l'hôtel de ville, autrefois occupée en grande partie par les fossés du château des ducs de Longny. Elle est bordée au nord par la rue de Chartres et à l'ouest par la rue de l'Eglise.

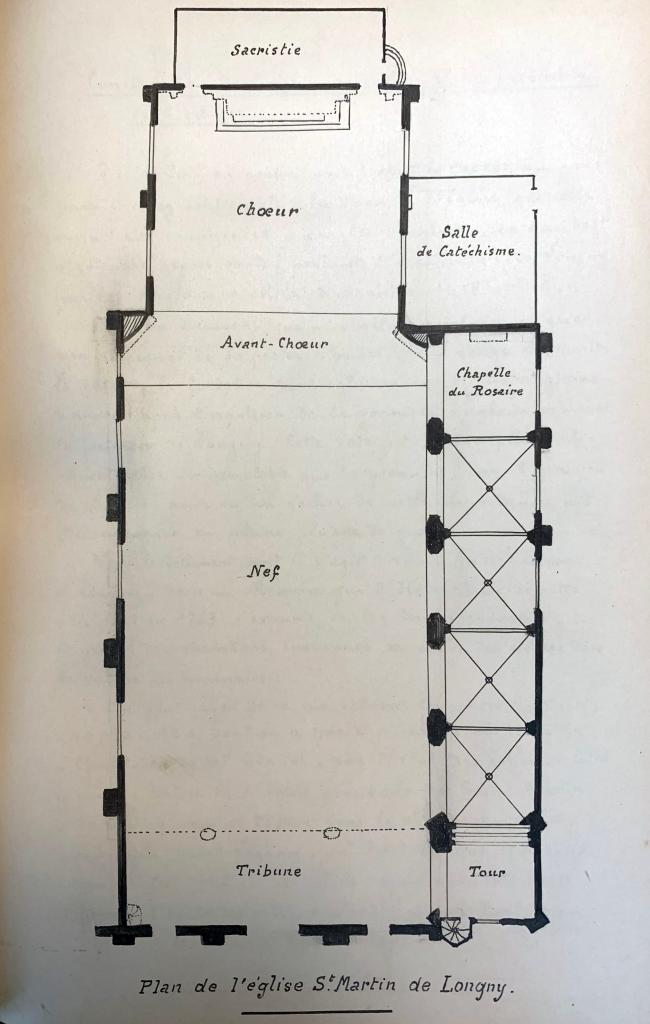

Le plan

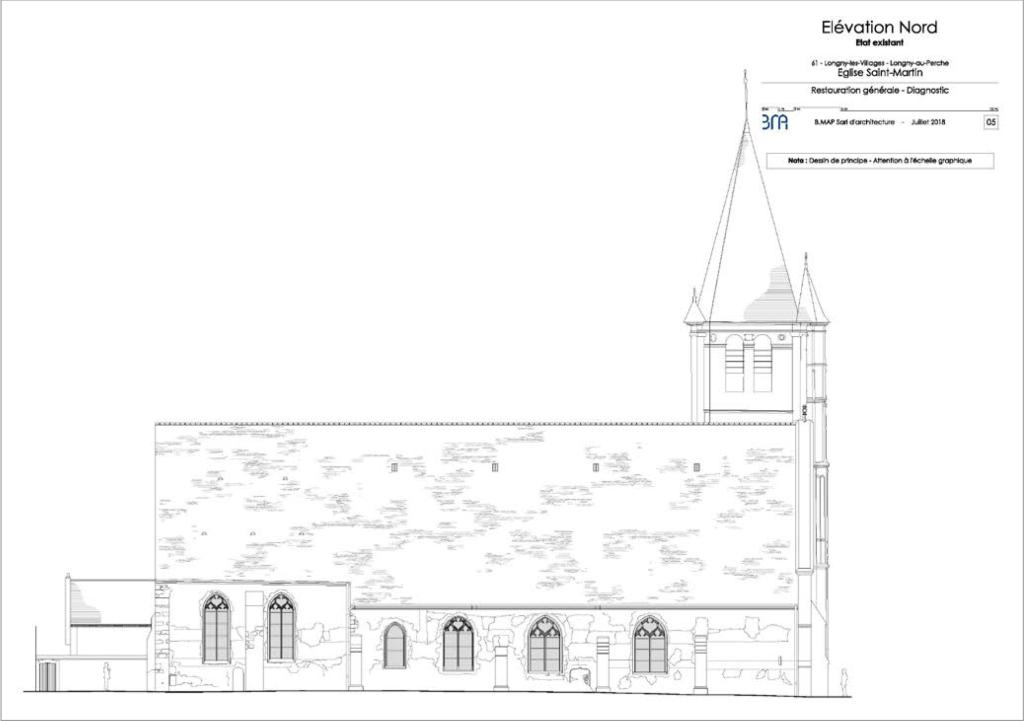

Imparfaitement orientée, l'église est bâtie selon un plan allongé irrégulier. La nef (15e siècle) doublée au sud par un bas-côté (16e siècle) s'étend sur six travées (15e siècle) se prolongeant par un chœur rectangulaire moins large de deux travées à chevet plat (13e siècle). Adossée au sud-ouest du bas-côté, dans le prolongement de la façade, la tour-clocher hors-œuvre de plan quadrangulaire est desservie par une tourelle d'escalier hexagonale hors-œuvre établie à l'angle sud-ouest. De plan rectangulaire, la sacristie d'une superficie de 40 m2 environ s'adosse au chevet à l'est tandis que la salle paroissiale (1926) s'intègre à l'angle sud-est du bas-côté et du chœur, à l'emplacement de l'ancienne sacristie.

Les matériaux

L'église présente une diversité de matériaux. La tour-clocher est le seul élément entièrement construit en pierre de taille extrait d'un tuffeau local blanc ocré comportant des inclusions de silex (seule la corniche nord est en pierre calcaire de type Saint-Maximin résultant d'une reconstruction supposée au début du 20e siècle). Les autres ouvrages sont construits en maçonneries de moellons enduits, plus précisément en "gros silex noyés dans du mortier et recouverts d'enduit" (Maurice Leroux). L'emploi de la pierre de taille se limite aux éléments structurels et à la modénature en calcaire pour les encadrements des baies (arcs et dans certains cas ébrasements, remplages) et quelques appuis et, en grès roussard ou grison, selon l'appellation locale, pour certains appuis et ébrasements de baies, les chaînes d'angle, les corniches (chœur) et les contreforts. La brique est présente sur les constructions plus récentes (sacristie, salle paroissiale) au niveau des corniches, des chaînes d'angle, des encadrements des baies ainsi que sur la corniche de la nef. L'église est couverte en tuiles plates de petit moule à l'exception du clocher (ardoises posées aux crochets sur liteaux), de la tourelle d'escalier (ardoises posées aux clous sur voligeages) et des ouvrages plus récents couverts en ardoises (sacristie). La flèche du clocher est sommée d'une croix associée à un coq (de fabrication récente), la tourelle d'escalier d'un épi de faîtage en zinc. L'édifice possède un système de collecte des eaux pluviales en zinc (gouttières pendantes et descentes) à l'exception de la tour-clocher et de la tourelle d'escalier. Les noues ouvertes sont également en zinc.

L'élévation et le décor extérieurs

L'église s'étend sur près de 47 mètres de long sur plus 19 mètres de large. La nef s'élève à 17,30 mètres sous faîtage. Le volume principal est couvert par un toit à longs-pans au faîtage continu mais dont la hauteur d'égout diffère entre la nef et le chœur.

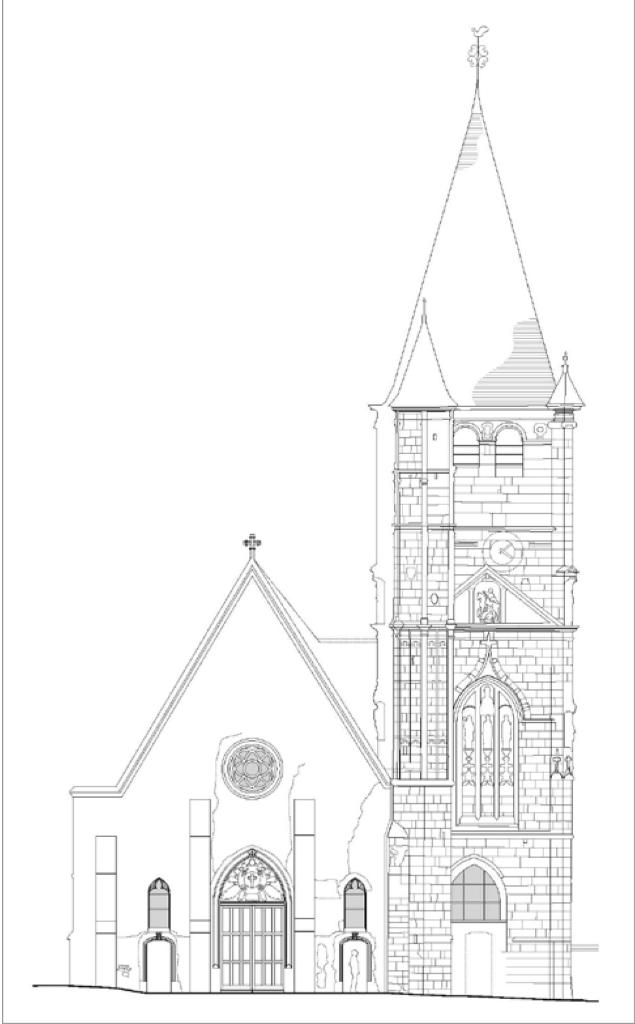

La tour-clocher et la tourelle d'escalier

La tour-clocher s'élève à 39 mètres de haut contre 29 mètres pour la tourelle d'escalier logé dans l'angle nord-ouest. Les contreforts implantés aux angles sur toute la hauteur contribuent à sa monumentalité. La tour s'élève sur quatre niveaux délimités par des larmiers. Une baie en arc brisé, accolée à la tourelle d'escalier et plusieurs fois remaniée, éclaire le premier niveau à l'ouest, autrefois percé d'une porte bouchée en 1842. Le deuxième niveau est orné sur trois faces d'une grande arcature aveugle dont le décor sculpté gothique flamboyant (remplages, arcs et gâbles ornés de choux) apparaît complet en face ouest : trois statues, dont l'iconographie n'a pas été clairement identifiée, prennent place en partie médiane sous les dais. Le troisième niveau, moins haut, présente sur les faces ouest, nord et sud un décor de fronton triangulaire comprenant une niche abritant une statue qui subsiste sur la seule face ouest et que surmonte une horloge, légèrement décentrée. La présence d'une statue (identifiée à saint Jean-Baptiste) est attestée en face sud jusque dans les années 1980-1990, date à laquelle elle a été déposée en raison de son état très dégradé. Le quatrième et dernier niveau, qui abrite les cloches, est percé sur les quatre faces de baies géminées en plein cintre pourvues d'abat-sons. Sous la corniche mouluré continue se trouve aux extrémités de chaque face un décor sculpté (partiellement conservé) délimité par un bandeau mouluré comprenant des armoiries inscrites dans des cartouches. Aux deuxième et troisième niveaux, les contreforts nord-ouest et sud-ouest abritent chacun deux statues dans des niches. Au sud, les traces de solins marquent l'emplacement du toit de l'ancien presbytère démoli en 1881. La tour-clocher est couverte par une flèche charpentée à quatre pans. Un petit toit en pavillon somme les contreforts.

La tourelle d'escalier s'élève sur cinq niveaux délimités par des larmiers et ornés aux angles, à l'exclusion des deux premiers, de pilastres moulurés à chapiteaux suivant la superposition des ordres antiques. Le deuxième niveau reçoit un décor d'arcatures aveugles superposées en faible relief. Sur les trois derniers niveaux affleurent les vestiges d'armoiries sculptées. La cage d'escalier est éclairée par de petites ouvertures rectangulaires percées d'une manière aléatoire aux différents niveaux. La tourelle est couverte par un toit en pavillon.

Le volume principal

La façade occidentale s'ouvre sur la place par un portail central, formé d'un arc en tiers-point renfermant un tympan sculpté (1850), cantonné de deux portes latérales à arcs en anse de panier (1842) que surmontent deux baies hautes à arcs brisés (1850). Une rose (1850) occupe la partie basse du pignon, à hauteur de la tribune. Quatre contreforts à glacis épaulent la façade dénuée de décor couronnée par une croix de fabrication récente.

La nef s'étend sur quatre travées éclairées, à l'exception de la première travée nord (petite ouverture éclairant l'escalier d'accès à la tribune), par des baies à arcs brisés (deux de style gothique flamboyant, deux plus récentes dont une percée à la fin du 19e siècle) que séparent quatre contreforts à glacis en grès roussard. Une ouverture à arc en accolade subsiste bouchée à la troisième travée, vestige probable d'une porte latérale. La faible hauteur des contreforts et de cette ouverture témoigne du rehaussement du niveau du sol de la rue. Le couronnement est constitué de plusieurs assises de brique formant une corniche comportant quelques vestiges en grès roussard (matériau initial). Les traces d'une litre peinte sur deux niveaux se voient sur l'enduit. Maurice Leroux en fait le descriptif suivant en 1933 : "une bande peinte de couleur noire, large d'environ 60 centimètres et courant à 3 m de hauteur. Primitivement, [...] elle présentait de distance en distance des écussons avec armoiries surmontées de couronnes peintes en jaune au-dessus de la bande. On aperçoit encore quelques unes de ces couronnes (vers le bas de l'église) qui paraissent être des couronnes marquisales, ce qui donne lieu à penser que cette litre avait été repeinte vers la fin du XVIIIe siècle, à l'époque où les de Boisemont et les Gontaut étaient seigneurs de Longny" (p. 68). L'élévation du bas-côté sud se compose de six travées irrégulières. Les trois travées orientales, séparées par des contreforts en grès roussard, sont éclairées par des baies en tiers-points en pierre de taille calcaire (encadrements, remplages). Les trois travées occidentales ont été bouchées et s'y adossent actuellement une cuve à fioul et une citerne de gaz. D'après les traces de solins sur le clocher, le presbytère (détruit au 19e siècle) devait prendre appui sur ces trois travées ouest de la nef. La corniche présente les mêmes caractéristiques qu'au nord.

Le chœur s'étend sur deux travées éclairées au nord et au sud par deux baies en tiers-point dont les encadrements sont en pierre de taille de grès roussard (appui, ébrasements) et de calcaire (arc, réseaux). Côté nord, au droit de la travée orientale se discerne l'encadrement en pierre de taille calcaire d'une ouverture en plein cintre bouchée. Sur la façade opposée, la baie sud-ouest résulte d'un percement plus récent (1825). Les façades nord et sud sont épaulées par deux contreforts peu épais en grès roussard et sont soulignées par une corniche de même matériau. Côté sud, le contrefort médian, attesté par des traces d'arrachements, a sans doute été détruit lors de la construction de la salle paroissiale, dite salle Saint-Martin, qui occupe l'emplacement de la sacristie initialement implantée dans l'angle du bas-côté et de la première travée du chœur. Côté nord, l'enduit semble également garder en négatif les deux niveaux de litre.

Le chevet plat aveugle est épaulé par quatre contreforts dont deux sont visibles à l'intérieur de la sacristie. D'après les sources, il était éclairé par une baie triple en arc brisé qui a été murée (17e siècle).

Les bâtiments mitoyens de l'église et les abords

La sacristie (fin 19e siècle) est établie dans le prolongement du chevet. Un toit à longs pans recouvre ses murs maçonnés en moellons enduits, comportant des traces plausibles de rubéfaction en partie basse au sud. Les encadrements des ouvertures, les chaînes d'angle et la corniche à modillons sont en brique. La façade nord, actuellement aveugle, était sans doute percée d'une porte attestée à l'intérieur mais cependant inaccessible. L'élévation comporte à l'est deux baies en plein cintre, le comble étant percé d'une petite ouverture fermée par une porte menuisée. Percée au sud, la porte en plein cintre donne sur le jardin accessible par un escalier de cinq marches. Un mur de clôture matérialise la limite parcellaire au nord et communique avec la rue par une porte à encadrement de brique. Au sud-ouest de la parcelle subsiste une partie du bief, toujours en eau, qui alimentait à l'époque médiévale les douves du château.

A l'angle sud-est du bas-côté et du chœur, la salle paroissiale (1926) s'élève à l'emplacement d'un bâtiment plus ancien dont il subsiste des traces (corbeaux en grison, traces d"arrachements).

L'élévation et le décor intérieurs

Les élévations et les revêtements de sol

L'accès au vaisseau se fait par les trois portes de la façade principale au-devant desquelles le sol a été surélevé. La nef et le chœur s'étendent respectivement sur six et deux travées voûtées en berceaux brisés lambrissés, en partie recouverts d'un décor peint (début 19e siècle) et laissant apparents les entraits et poinçons moulurés, initialement au nombre de sept. La hauteur sous voûte (nef) s'élève à près de 13 mètres environ. Une tribune (1842) est accessible depuis un escalier établi au nord-ouest (1847). Une file d'arcades brisées délimite la nef du bas-côté sud voûté sur croisées d'ogives (remplissage des voûtains en briques enduites, 18e siècle (?) à l'exception de la chapelle du Rosaire (travée sud-est, vers 1836) voûtée en berceau (plâtre sur lattis, voligeage de bois sur l'extrados). La base des piles apparaît plus ou moins masquée du fait du rehaussement des sols intérieurs. Ces derniers sont couverts en tomettes (nef, sacristie), posées sur un sol cimenté (2013) autrefois en terre battue, et en pavement de pierres blanches et cabochons noirs (avant-chœur, planum de la chapelle du Rosaire). Le sol du chœur est recouvert d'un pavement de mosaïques posé comme à la chapelle Notre-Dame-de-Pitié, par des artisans italiens (1887). La chapelle (des fonts baptismaux) située sous la tour-clocher est éclairée à l'ouest par une baie dénuée de remplages. Une ouverture circulaire au centre de la voûte (voûte d'ogives à voutains en moellons enduits d'origine) permet l'acheminement des cloches. Deux portes percées latéralement au maître-autel donnent accès à la sacristie. La salle paroissiale est accessible depuis une porte percée dans le mur gouttereau sud.

Les enduits et les décors

L'intérieur présente plusieurs strates de décors et d'enduits. Un enduit au plâtre uni, posé en 1970, recouvre les maçonneries. Du décor en plâtre mis en œuvre au milieu du 19e siècle (élévations, voûtement), subsistent les quatre dais et consoles des statues du chœur établis à l'aplomb des piles recevant la retombée des voûtes sur croisées d'ogives (supprimées en 1993), ainsi que le décor peint du chevet (décor de rinceaux). L'enduit plâtre posé à cette époque a recouvert un décor peint polychrome dont la présence a été confirmée par des sondages. Dans le mur oriental du chœur, subsiste derrière le retable du maître-autel les vestiges de baies, une centrale en arc brisé avec son remplage trilobé et deux adjacentes (ca. fin 13e siècle). Le voûtement de la nef constitué de merrains en châtaignier porte un décor peint polychrome (vers 1806) à l'huile, en partie restauré, mêlant instruments de la Passion, objets de culte et motifs floraux. Eclairée à l'est par deux fenêtres, la sacristie est couverte d'un plafond en plâtre sur lattis. Les vestiges d'un décor en trompe-l'œil ont été identifiés au niveau des arases de la nef et du chœur (colonnade, rideaux, faux marbre)

L'intérieur recèle un riche décor mobilier liturgique, en particulier dans le chœur dont le fond est intégralement occupé par un retable architecturé en bois peint polychrome, faux marbre et doré (17e-18e siècle). A l'entrée du chœur, se trouvent depuis 1803 deux autels latéraux provenant de la chartreuse du Val-Dieu (Feings).

La tour-clocher

Des ouvrages charpentés* structurent l'espace intérieur de la tour. Un plancher (vétuste) repose sur les voûtes maçonnées de la chapelle des fonts baptismaux (1er niveau de la tour) et permet d'accéder aux combles du bas-côté et de la nef. Le coffrage bois sis dans l'angle sud-est devait abriter les contrepoids des premières horloges. Trois petites baies éclairent à l'ouest ce deuxième niveau dont le plancher haut, porté par 8 consoles en grès, forme le tabouret ou souche du beffroi, en lieu et place d'une voûte sur croisées d'ogives non construite ou effondrée, qui supporte deux niveaux. Le premier niveau se compose de quatre sommiers, de parois triangulées et d'un contreventement central. Le second niveau reçoit le beffroi et ses deux cloches qui occupent deux côtés, les deux autres l'étant par le tabouret qui se poursuit par des parois triangulées. Les poteaux d'angle sont liaisonnés avec l'enrayure basse de la flèche. Le beffroi comprend trois fermes contreventées par des liens obliques et transversalement par des croix de Saint-André. En partie supérieure, les entraits de la charpente supportent un second beffroi plus petit recevant une cloche qui se compose de deux fermes contreventées par des croix de Saint-André.

Les charpentes*

La couverture de la nef et du chœur repose sur une charpente à fermes et chevrons-portant-fermes en chêne. Prenant appui sur une double sablière, la charpente du chœur comprend quatre fermes principales (entrait bas et deux niveaux de faux entraits) et des fermes secondaires (entrait retroussé sous le sous-faîtage et faux entrait) contreventés longitudinalement par un faîtage et un sous-faîtage entre les poinçons. La nef présente deux types de charpente. La charpente des trois travées occidentales (1472-1476) s'apparente à celle du chœur (1524-1526), dont elle se différencie par des croix de Saint-André insérées, en lieu et place des liens obliques, entre le faîtage et le sous-faîtage. Les entraits et poinçons des deux fermes occidentales sont sectionnés. Les quatre travées orientales (dès 1478) de la nef se démarquent de celles occidentales par la présence de jambes de force au second niveau à la place des faux entraits. Les charpentes de la nef et du chœur supportent des voûtes lambrissées en arc brisé. La couverture de la charpente du bas-côté sud est supportée par une charpente à fermes et à pannes qui a remplacé, au cours du 2e quart 18e siècle (1746-1750), une toiture en bâtière distincte de celle de la nef. Pourvue d'un contreventement identique au vaisseau principal, elle comprend six demi-fermes (arbalétrier, poinçon, entrait et trois aisseliers) reposant sur un double cours de sablière. La demi-ferme de rive est présente une structure de type pan-de-bois partiellement rempli de briques associées, en 2004, à un bardage de bois horizontal.

Une flèche charpentée supporte la couverture de la tour-clocher et de la tourelle d'escalier. Edifiée avec des bois de petites sections, la charpente de la tour (dès 1566) se décompose en deux types. Le premier s'inscrit dans un carré triangulé formant une enrayure basse : deux entraits en appui sur une sablière extérieure, demi-fermes d'arêtier en appui sur de grands goussets d'angle. Le second en partie supérieure, qui accueille un petit beffroi (3e cloche) se composent de deux enrayures, d'un poinçon et d'arêtiers (dès 1775). La charpente de la tourelle présente une structure similaire avec deux enrayures.

La charpente de la sacristie, supposée à fermes et pannes, est inaccessible.

(*) Le descriptif des ouvrages charpentées s'appuie sur le diagnostic établi par B. MAP Architectes du patrimoine. Eglise Saint-Martin (ISMH/CLMH), restauration générale : diagnostic. Droisy : B. MAP, septembre 2018.

-

Murs

- calcaire moellon enduit

- silex moellon enduit

- grès moellon enduit

- calcaire pierre de taille

- grès pierre de taille

- brique

- bois essentage de planches

-

Toitstuile plate, ardoise

-

Plansplan allongé

-

Couvrements

- fausse voûte en berceau segmentaire

-

Couvertures

- toit à longs pans

- toit en pavillon

-

Escaliers

- escalier demi-hors-oeuvre : escalier en vis

-

Typologies

-

État de conservationbon état, restauré

-

Techniques

- peinture

- sculpture

-

Représentations

- litre funéraire

- tête d'ange, croix

- saint, saint Martin, saint Jean-baptiste

- figure allégorique chrétienne, justice, espérance, foi

- armoiries

- cartouche, ornement architectural

- chou, ornement architectural

- couronne végétale

- rinceau

- ornement végétal

- objet de culte

- Dieu le Père

- cuir découpé, ornement architectural

- coquille, ornement architectural

-

Précision représentations

La portail principal est surmonté d'un tympan sculpté d'une croix figurant au centre d'une gloire rayonnante et de nuées avec des chérubins.

La tour-clocher abrite plusieurs figures dont l'iconographie se rattache aux vertus cardinales (Force, Prudence, Tempérance, Justice) et théologales (Foi, Espérance, Charité) : au deuxième niveau en face ouest sont positionnés l'allégorie de la Prudence tenant un miroir et un crâne (interprétée par l'abbé Philippe Barret comme étant sainte Claire d'Assise), un saint évêque supposé être saint Martin patron de la paroisse (manques attestés au niveau des mains) et l'allégorie de la Tempérance tenant une horloge et plausiblement un mors (interprétée par certains comme étant sainte Marie-Madeleine ou sainte Barbe). Au troisième niveau, en face ouest, figure dans la niche le groupe sculpté de la Charité de saint Martin (visage du saint très mutilé) dominé par la tête de Dieu le Père. Les contreforts nord-ouest et sud-ouest abritent aux deuxième et troisième niveaux deux statues d'allégories dans les niches, respectivement la Force (serrant contre elle une tour d'où elle extirpe un dragon) et la Foi (vêtue à l'antique et tenant un livre), vraisemblablement la Justice (tenant une balance et autrefois un autre attribut ayant disparu, supposé être un glaive) et l'Espérance (nombreux manques, notamment tête et attribut). La représentation des allégories est conforme à l'iconographie des vertus fixée à la fin du 15e siècle. Les drapés amples et élégants comme les coiffures (cheveux torsadés retenus par des bijoux et des bandeaux) relève de l'esthétique maniériste.

L'intrados des voûtes lambrissées porte un décor peint représentant tels des trophées, des instruments de la Passion et des objets de culte entourés de guirlandes florales. A la naissance des voûtes, figurent de grands vases où s'entremêlent des guirlandes florales. Sur l'arc triomphal se détache un œil entouré de l'inscription : "Dieu voit tout".

Les vestiges d'un décor peint en trompe-l'œil ont été identifiés sur les arases de la nef et du chœur : colonnade, rideaux, faux marbre.

D'autres vestiges de décors peints ont été repérés : litre funéraire (élévations extérieure et intérieure), ornement végétal et figures ailées (nef).

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Protectionsclassé MH, 1909/04/08

inscrit MH, 1995/03/14

-

Précisions sur la protection

Tour : classement par arrêté du 8 avril 1909. Eglise, à l'exception de la tour classée (cad. AC 43) : inscription par arrêté du 14 mars 1995

-

Référence MH

L'église bâtie à l'emplacement d'un édifice médiéval possède un clocher de style gothique flamboyant qui présente un intérêt de par sa monumentalité et son décor sculpté Renaissance. Le décor peint intérieur qui recouvre les parois et les voûtes s'avère exceptionnel par son étendue et son exécution.

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) B. MAP Sarl d'architecture

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) B. MAP Sarl d'architecture

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) B. MAP Sarl d'architecture

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) B. MAP Sarl d'architecture

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) B. MAP Sarl d'architecture

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) B. MAP Sarl d'architecture

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

Documents d'archives

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : 2 O 230/4

AD Orne. 2 O 230/4. Longny-au-Perche – église paroissiale Saint-Martin et chapelle Notre-Dame de Pitié (1828-1894).

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : E dépôt 254/341

AD Orne. E dépôt 254/341. Longny-au-Perche – église paroissiale Saint-Martin : travaux au clocher (1806-1850).

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : E dépôt 254/342

AD Orne. E dépôt 254/342. Longny-au-Perche – travaux à l’église et au presbytère (1880-1891).

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : SHAO 1332

AD Orne. SHAO 1332. LEROUX, Maurice. L’église paroissiale Saint-Martin de Longny-au-Perche – Monographie historique et archéologique, 1933 (manuscrit).

Bibliographie

-

B. MAP Architectes du patrimoine. Eglise Saint-Martin (ISMH/CLMH), restauration générale : diagnostic. Droisy : B. MAP, Septembre 2018.

-

DESVAUX, Albert (abbé). L'église de Longny. In La Normandie monumentale et pittoresque. Orne. Deuxième partie. Le Havre : Lemale & Cie, 1897, p. 207-208. [Gallica].

-

Bibliothèque nationale de France

DESVAUX, Albert (abbé). A travers le Corbonnais et le Perche chartrain. Société Historique et Archéologique de l'Orne, 1905, t. XXIV, p. 19-113. [Gallica].

p. 62-64. -

Région Basse-Normandie - Inventaire général du patrimoine culturel, Caen : 731-045

Dictionnaire des églises de France, Belgique, Luxembourg, Suisse, IV B : Normandie. Paris : R. Laffont, 1968, 194 p.

p.97 -

LA SICOTIERE, Léon de, POULET-MALASSIS, Auguste. Le département de l'Orne archéologique et pittoresque. Laigle : J.-F. Beuzelin, 1845.

p. 183-187.

Périodiques

-

NEVEU, Lucien, SIGURET, Philippe. Longny-au-Perche - Chapelle Notre-Dame de Pitié - Eglise Saint-Martin. Art de Basse-Normandie, n°72, Cahiers Percherons, n°45 (supplément), 3e trimestre 1977, p. 1-19.

Documents figurés

-

Archives départementales de l'Orne, Alençon : 58 Fi

AD Orne. 58 Fi - Fonds Henry Sevray.

Chercheuse à l'inventaire général du patrimoine culturel de Basse-Normandie puis de Normandie depuis 2013 : architecture civile et religieuse, patrimoine rural, objets mobiliers civils et religieux étudiés dans le cadre d'inventaires topographiques et ponctuels. Suivi scientifique de l'étude du patrimoine bâti du Parc naturel régional du Perche.

Chercheur associé au Parc naturel régional du Perche depuis 2011, en charge de l'étude et de la valorisation du patrimoine bâti.

Dossier d’ensemble

Chercheuse à l'inventaire général du patrimoine culturel de Basse-Normandie puis de Normandie depuis 2013 : architecture civile et religieuse, patrimoine rural, objets mobiliers civils et religieux étudiés dans le cadre d'inventaires topographiques et ponctuels. Suivi scientifique de l'étude du patrimoine bâti du Parc naturel régional du Perche.