Photographe à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Basse-Normandie, puis de Normandie, depuis 2005.

- opération ponctuelle, Abbaye aux Dames de Caen

- (c) Région Normandie - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Caen - Caen-6

-

Commune

Caen

-

Adresse

place Reine Mathilde

-

Cadastre

2024

LY

6, 7, 9, 10, 134, 139, 140

-

Dénominationsparc

-

Dossier dont ce dossier est partie constituante

-

Parties constituantes étudiées

Les jardins sous l'Ancien Régime

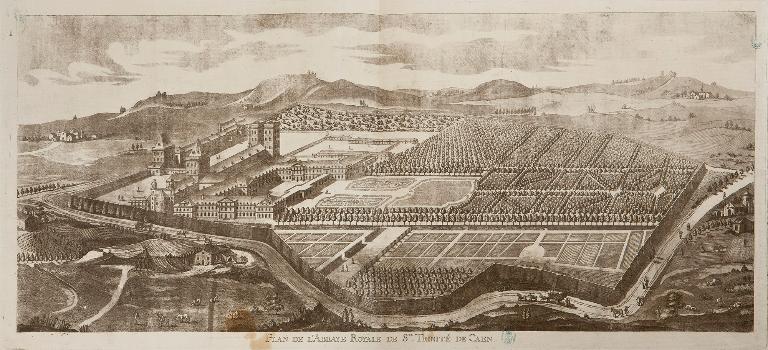

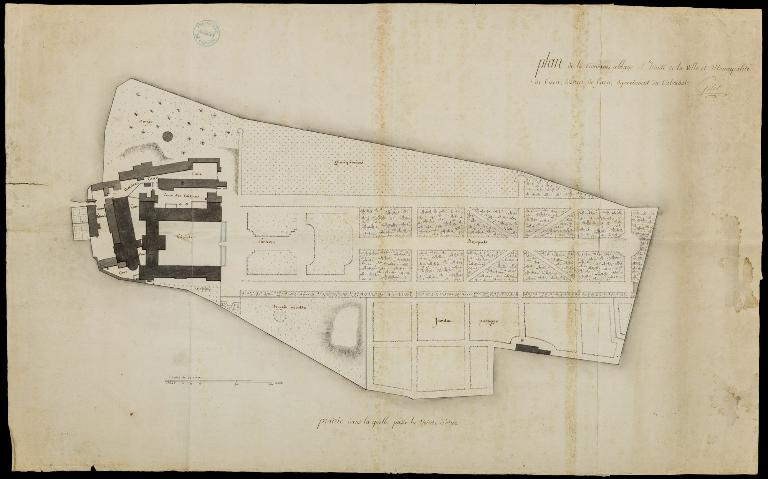

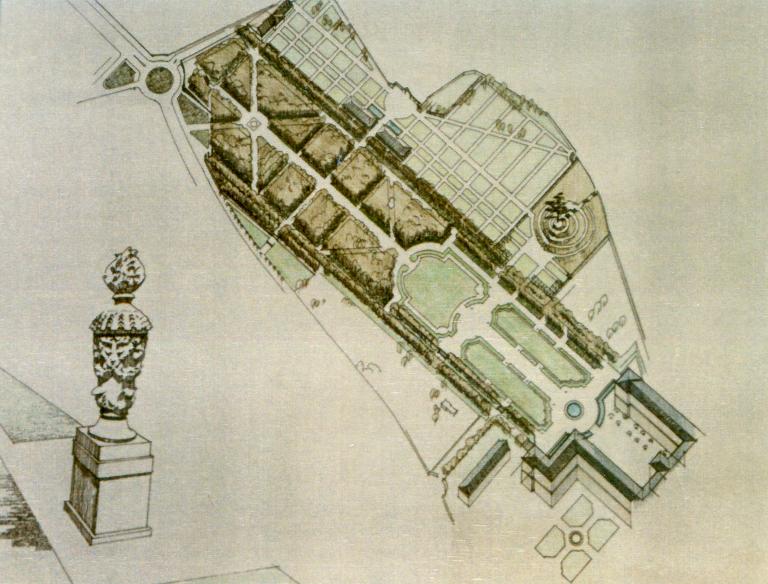

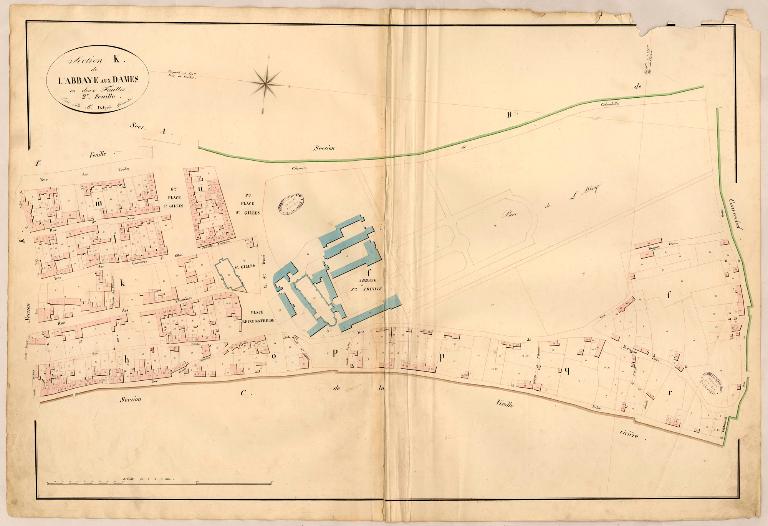

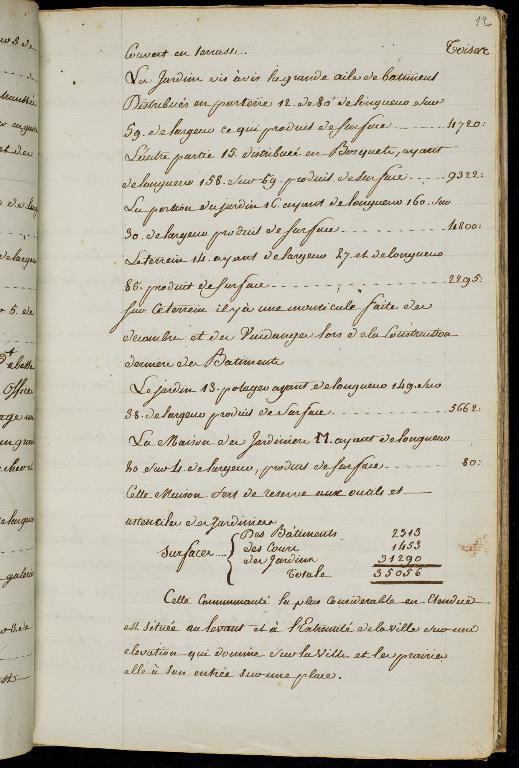

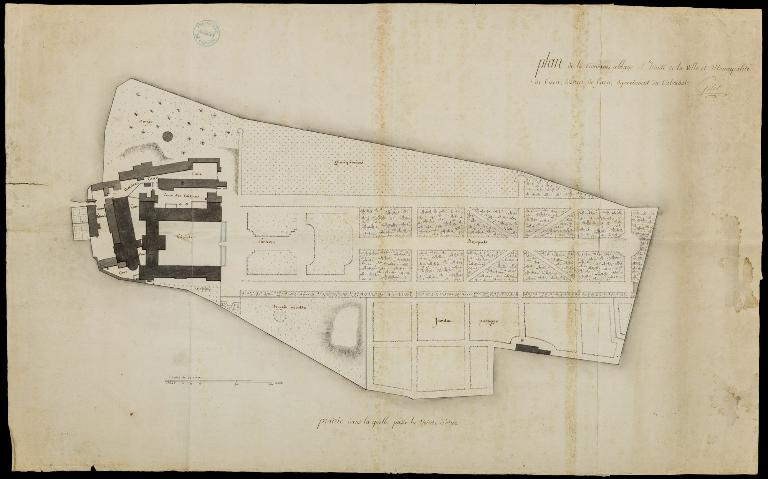

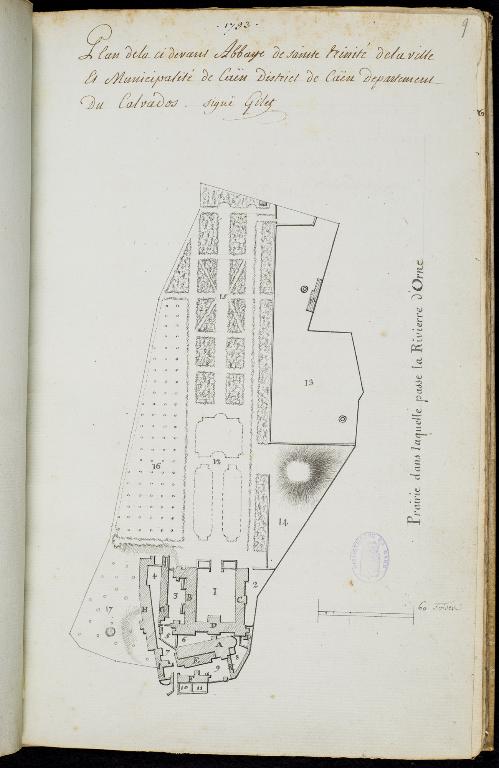

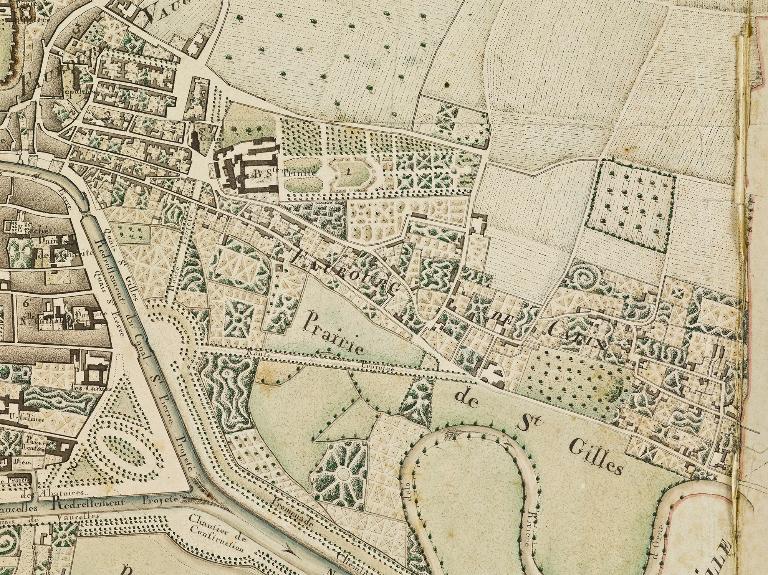

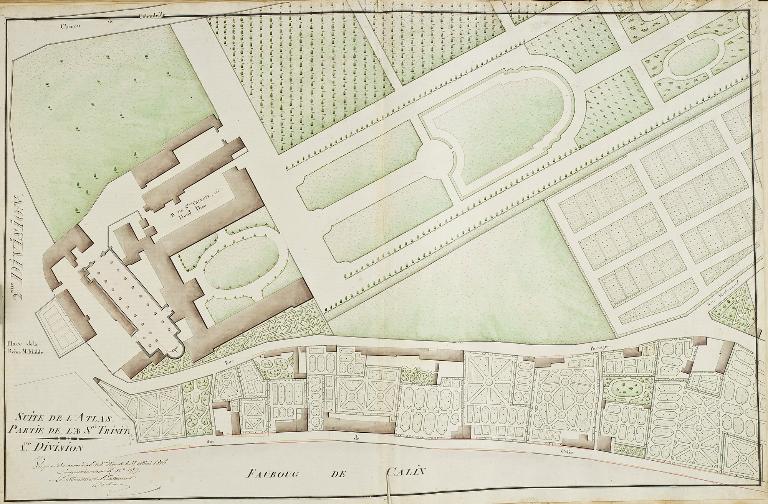

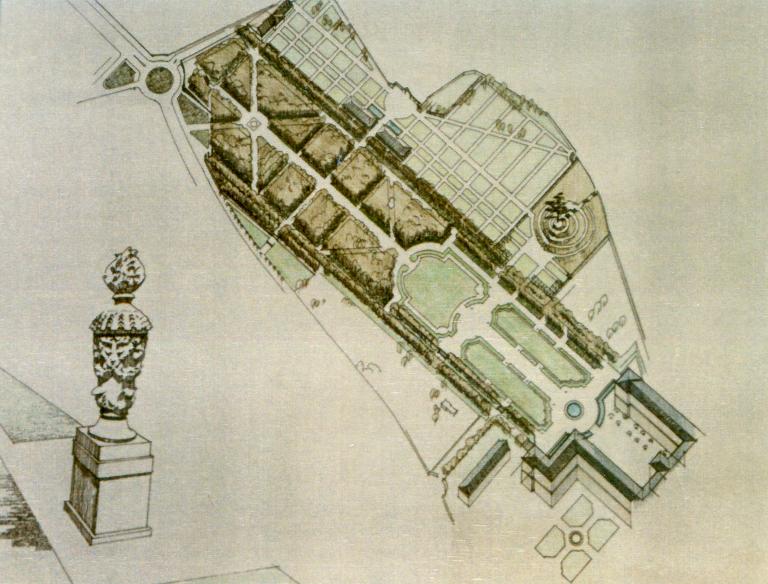

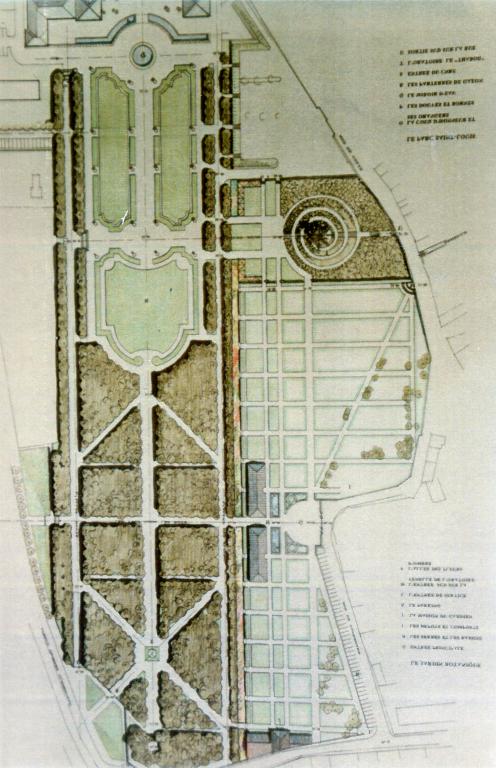

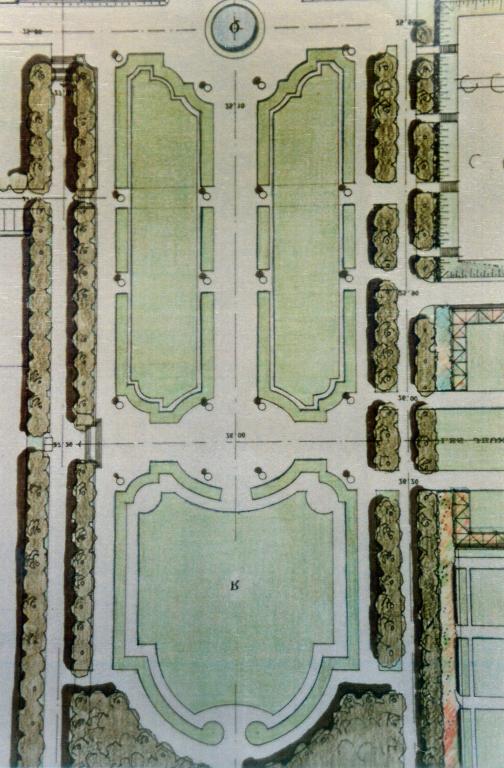

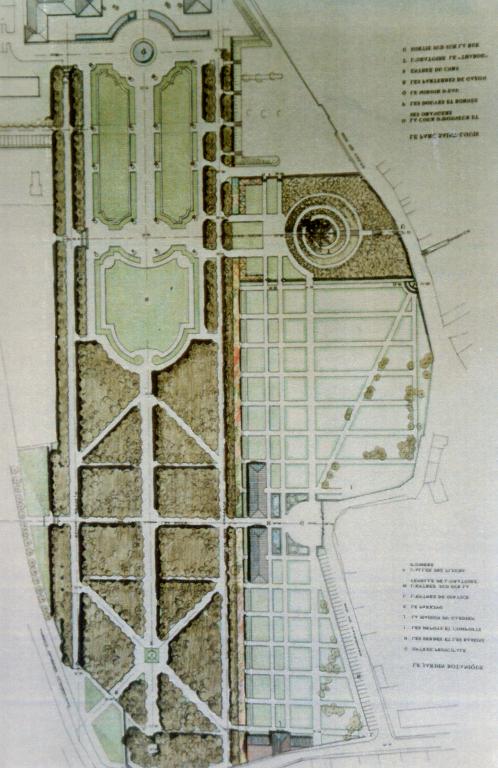

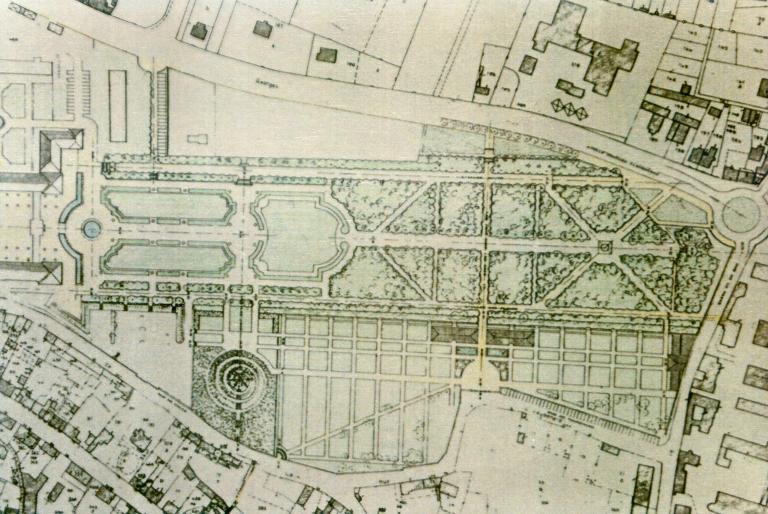

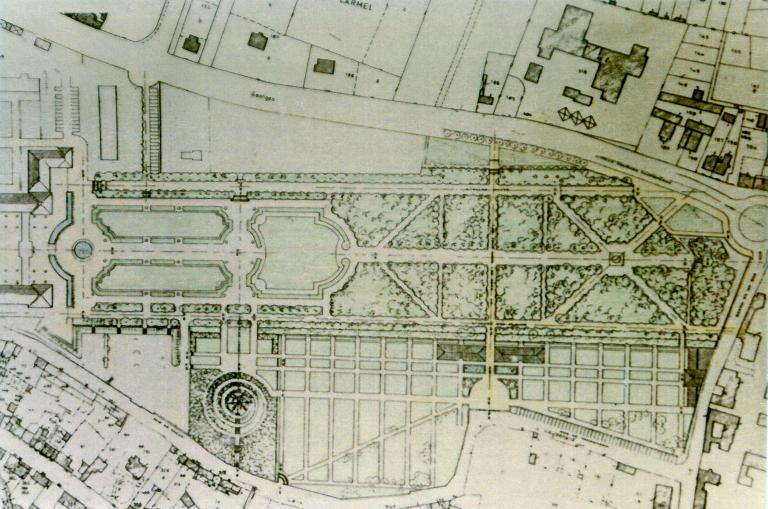

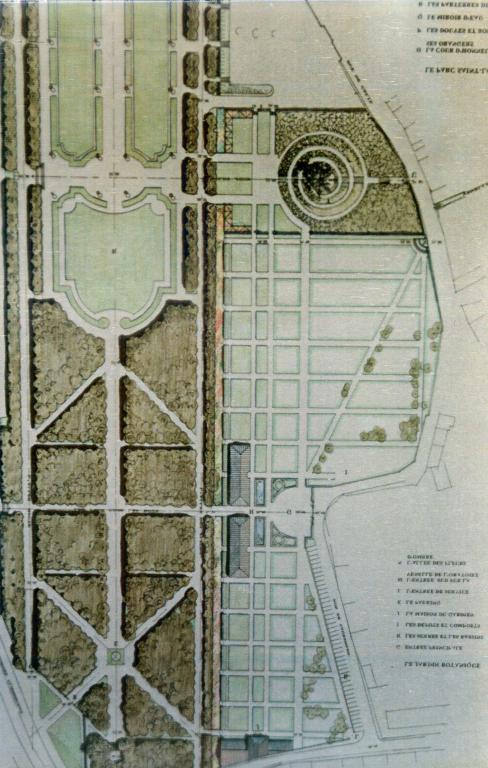

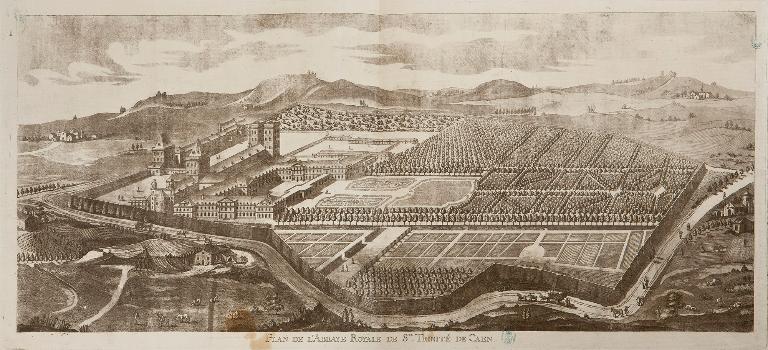

Suivant l'état des lieux dressé par l'architecte Jean-François-Etienne Gilet en 17933, tous les parterres du jardin régulier n'étaient pas réalisés à la veille de la Révolution. Mais la description qu'en livre l'architecte corrobore le dessein défini au milieu du siècle. Ainsi sont répartit les espaces "nourriciers" et d'agrément sur 31 290 toises, soit un peu moins de 12 hectares, dans le prolongement des ailes du cloître. Le jardin régulier fait écho à la rigueur mathématique de l'élévation des bâtiments claustraux. Dans l'axe de la cour du cloître, s'étendent les parterres et bosquets bordés par des alignements d'arbres au-delà desquels se trouvent, au sud, le grand potager, le long des actuelles rues de Calix (anciennement de Bretagne), Vaubenard (anciennement Duguay-Trouin) et de la Masse, et au nord, le verger et les quinconces. Annexé à l'estimation des biens de la communauté en 1793, le plan légendé de Gilet confirme cette répartition : parterres, bosquets et allées structurent la partie centrale des jardins au-delà des fossés secs qui ferment à l'est la cour du cloître ; les broderies projetées aux deux premiers parterres, précédant un plus grand parterre engazonné entouré de passe-pied, sont inexistantes. Au nord, en arrière de la basse-cour, se trouvent le verger et, plus à l'est, les quinconces. Au sud, s'étend un terrain inculte, où se sont accumulés quantité de décombres consécutivement au chantier de reconstruction, que jouxte le grand potager clos de murs.

Les conséquences de l'occupation militaire sous la Révolution et l'Empire

L'affectation de l'abbaye aux armées dès l'insurrection du Calvados bouleverse irrémédiablement le jardin conventuel. Le 22e régiment de chasseurs à cheval de l'armée des Côtes de Cherbourg est installé dans les anciens bâtiments conventuels dès le 24 décembre 1792. Près de 900 chevaux saccagent quotidiennement les récoltes, "le blé semé, les bois taillis et arbres fruitiers", et mangent les fruits du citoyen Richard Benoist, alors adjudicataire des jardins et du parc, de la chartrie (la charretterie) et de la maison du fermier où il loge avec ses parents et ses ouvriers, moyennant 2 000 l. par an4. Devant une telle confusion, l'administration peine à départager les responsabilités de chacun et finit par condamner l'adjudicataire à payer la valeur de tous les arbres abîmés, estimée à 600 l5. Cet épisode révèle, au travers des constats de dégradations, la présence de plusieurs essences d'arbres, charmes, frênes, ormes, acacias, tilleuls, trembles et platanes6.

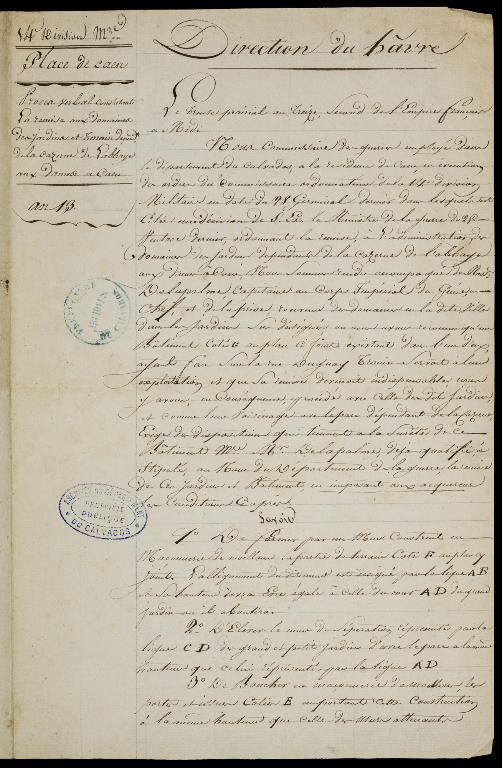

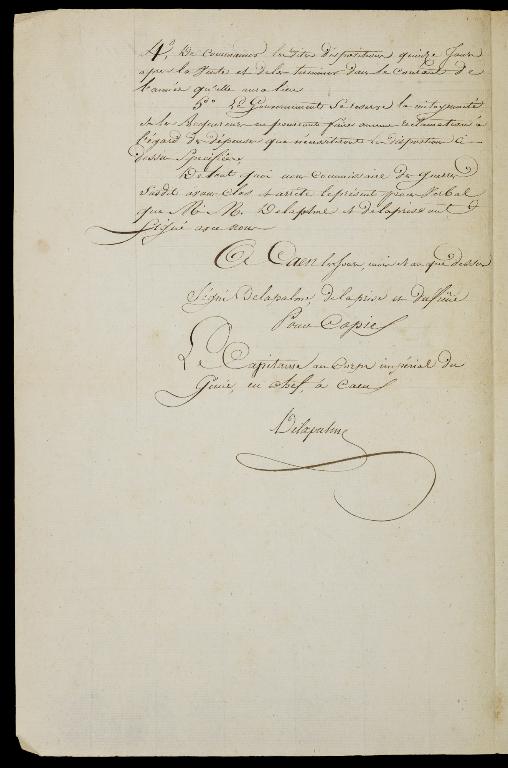

A la fin du Directoire, le ministère de la Guerre envisage une nouvelle mise en adjudication des jardins, vergers et parc de l'abbaye7, qui se concrétise du début du Premier Empire.8 La Sénatorerie, établie dans le ressort de la 14e Division militaire devenu le chef-lieu de la 14e Cohorte de la Légion d'honneur, occupe l'abbaye et ses dépendances. Ces dernières sont adjugées à plusieurs personnes, dont le chancelier de la 14e cohorte de la Légion d'honneur, Louis Savary. Il se rend adjudicataire, le 15 germinal an IX (5 avril 1801), "à titre de locataire des maisons, du parc et des jardins de l'abbaye", pour entrer en jouissance au 1er nivôse an X (22 décembre 1801)9. Son objectif est d'exploiter les jardins, le parc et les vergers. Il demande à l'architecte Pierre Queudeville, qui avait été missionné avec Gilet pour expertiser les biens de l'abbaye en vue de leur aliénation, d'établir des devis de réparation des bâtiments - dont une ferme qu'il occupe - utiles à leur exploitation, ainsi que des murs de clôture pour protéger les récoltes10.

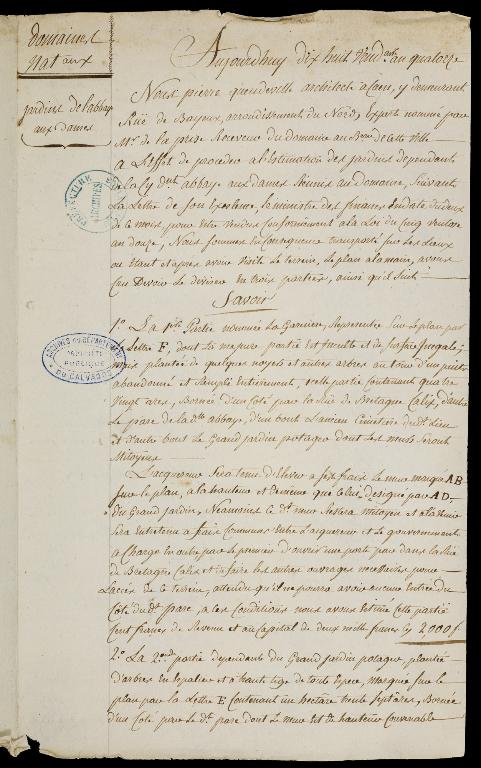

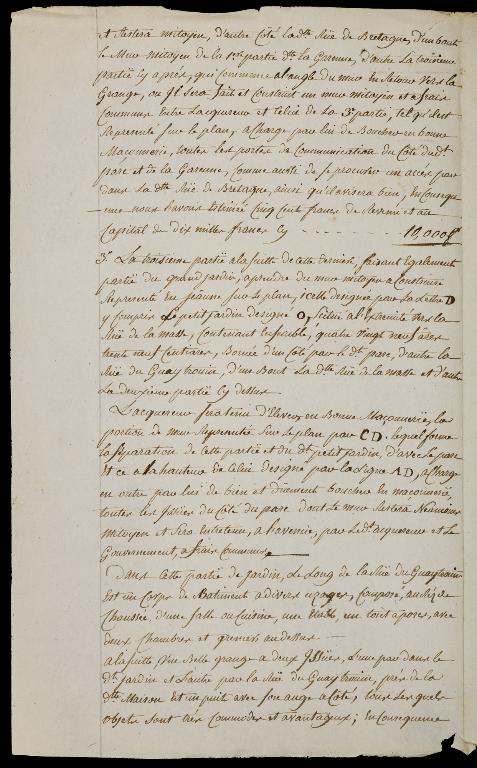

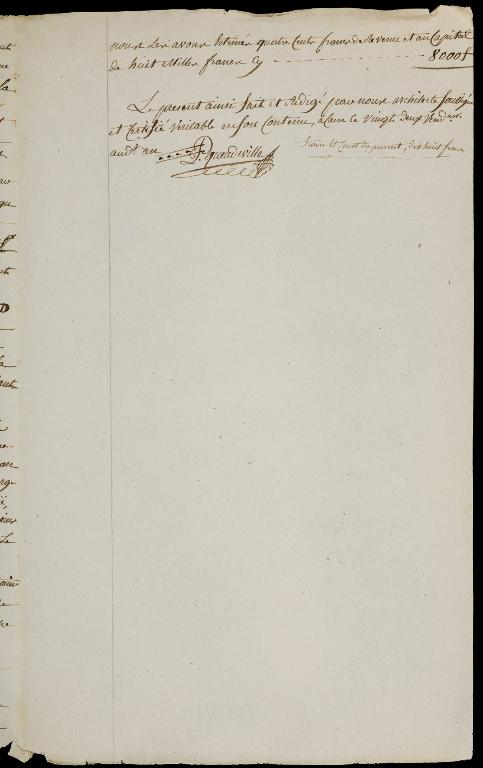

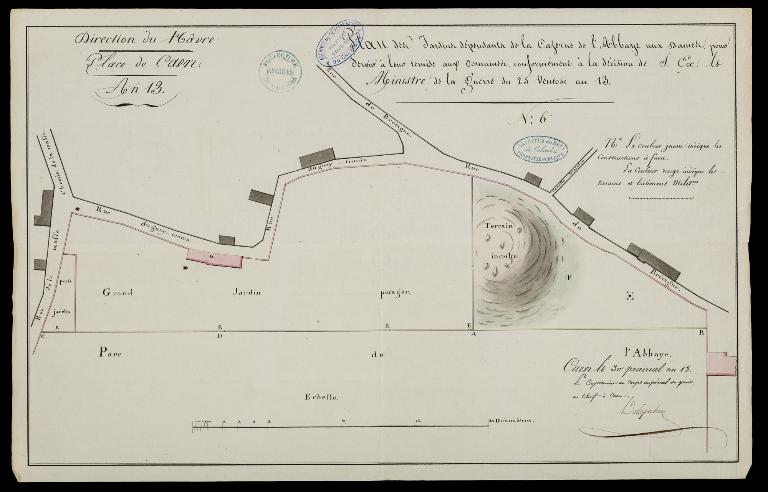

A proximité du terrain inculte dénommé la garenne, un terrain de trois hectares, où se trouvait le grand potager monastique, est affecté, comme les bâtiments conventuels, au casernement des troupes. Clos de murs, partiellement conservés aujourd'hui, il fait partie des biens susceptibles d'être aliénés par les Domaines, en vue de leur vente. Par décision du 25 ventôse an XIII (16 mars 1805), le ministère de la Guerre accepte de s'en délester, le terrain s'avérant inutile au casernement11. Lors de la rétrocession au ministère de l'Intérieur, il pose ses conditions, formalisées dans un plan annexé au procès-verbal de remise aux Domaines du 30 prairial an XIII (19 juin 1805).12, Le futur acquéreur doit en parfaire l'accès, la clôture et le cloisonnement (afin de bien isoler la garenne du grand potager), alors que le terrain était encore planté d'arbres fruitiers en espaliers et à plein vent13 . Le terrain est expertisé par Pierre Queudeville, qui en fait une estimation précise le 18 vendémiaire an XIV (10 octobre 1805). Dans le terrain inculte (F), dénommé la garenne, des noyers et autres arbres entourent un puits abandonné. Adossé au mur de clôture longeant la rue Duguay-Trouin, un bâtiment (G, détruit) - "à divers uzages, [est] composé, au rez-de-chaussée, d'une salle ou cuisine, [d']une étable, [d']un toit à porcs, avec deux chambres et greniers au-dessus. A la suite une belle grange [...], un puits avec son auge à côté" -, est signalé au sein du grand potager "planté d'arbres en espalier et à haute tige de toutes espèces". L'ensemble est estimé à 1 000 francs de revenu et, au capital, à 20 000 francs.

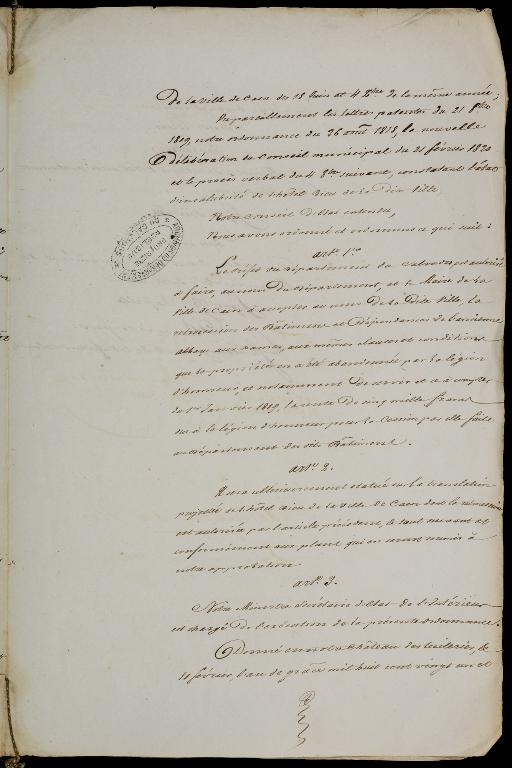

Le rôle des jardins dans le fonctionnement du dépôt de mendicité (1809-1818)

La réaffectation du site monastique est une question débattue par les autorités publiques dès 180614. L'idée du grand chancelier de la Légion d'honneur d'en faire une maison d'éducation reste sans suite. La cession du bien au département de l'Intérieur par décret du 28 février 180915 marque la fin de 17 années d'occupation militaire qui ont profondément endommagé les jardins de l'abbaye.

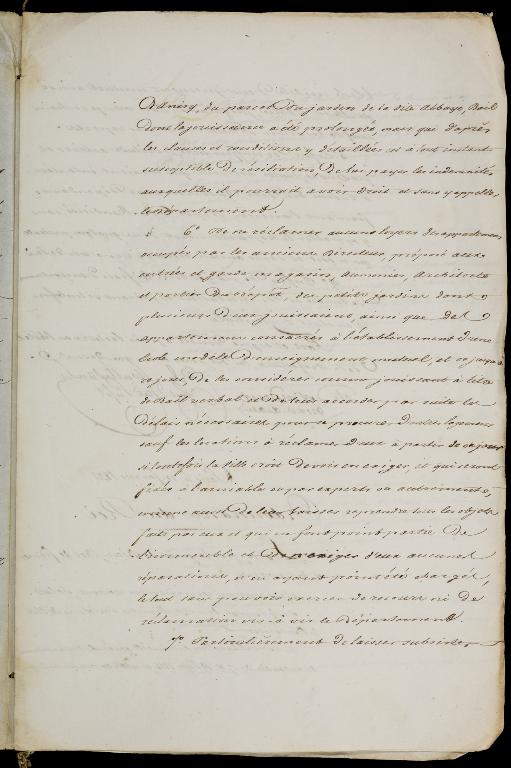

A la suite du décret impérial du 21 octobre 180916, le site monastique est choisi par le Conseil des Bâtiments civils pour y établir le Dépôt de mendicité. Celui-ci ouvre le 1er février 1812 dans un contexte économique difficile, après plus de deux ans de travaux. Le conseil d'inspection, chargé de contrôler le bon fonctionnement de l'établissement17, est d'emblée confronté à un dépassement des dépenses, consécutif à l'établissement du dépôt, et à l'augmentation du prix des denrées. Il prend une série de mesures, afin de rendre le dépôt autosuffisant. L'une consiste à mettre en culture les jardins de l'ancienne abbaye18. En 1813, son conseil d'inspection vote l'ouverture des jardins aux reclus, qui sont invités à le cultiver pour éviter l'achat de légumes frais. Dans le même temps, le conseil demande, afin d'adoucir le sort des "reclus", l'ouverture du parc au public, tous les dimanches du 1er mai au 1er octobre19. La prise de possession des terrains cultivés devient effective à la date d'expiration du bail de Louis Savary, le 25 décembre 181420. Tout en visant l'autosuffisance, le dépôt souhaite les remettre en état, par la plantation d'autres arbres fruitiers. Cette mutation s'accompagne de descriptions révélant la présence d'herbages, d'un potager et d'un verger comprenant des arbres en espaliers et de basse-tige, et des treilles21. S'ensuit une période confuse aggravée par l'occupation d’un casernement prussien durant la campagne de France en 1815. Entre-temps, le conseil d'administration accuse Louis Savary de s'être rendu coupable de dégradations considérables par manque d'entretien et lui réclame le financement de la remise en état22. Le casernement des troupes prussiennes entraîne la destruction d'un pan de mur de clôture du parc pour faciliter le passage des caissons d'artillerie23, ainsi qu'une perte financière sur le produit du rendement des jardins24. Cette brèche favorise vols et évasions25. Un devis de réparation est demandé à l'architecte Jean-Baptiste Harou-Romain. Entre-temps, le conseil d'administration reconnaît la faiblesse de rendement des jardins, majoritairement plantés d'arbres et dont le potager, cultivé par et pour le compte des reclus, n'excède pas 500 perches26, soit environ un hectare. Confronté à un déficit budgétaire, l'institution est supprimée par ordonnance royale du 26 août 1818.

La reconversion du site préoccupe à nouveau les autorités publiques. Dès avant la fermeture du dépôt, celles-ci commandent à Jean-Baptiste Harou-Romain, architecte des Bâtiments civils du Calvados, un rapport27 pour étudier la faisabilité des propositions faites par le préfet. Dans un courrier adressé à ce dernier le 20 janvier 181928, Harou-Romain évoque les usages possibles des bâtiments, ce qui n'empêcherait pas de rendre accessibles au grand public le parc et le potager, "quand on voudrait".

Les jardins à l'heure de la reconversion hospitalière (1823-1984)

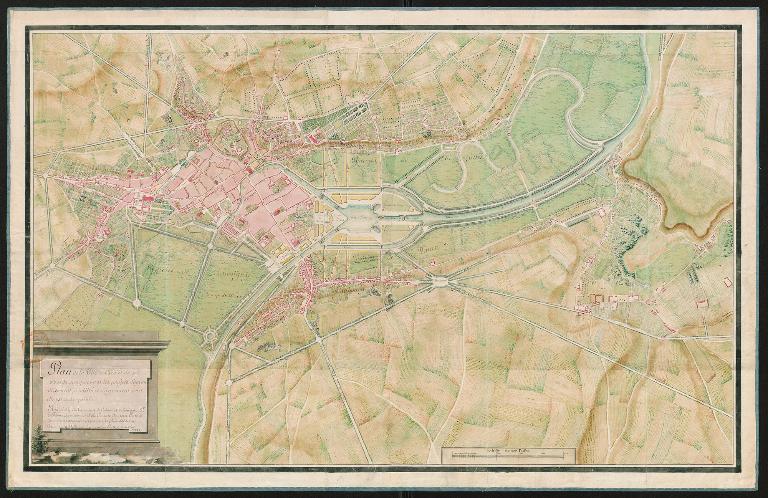

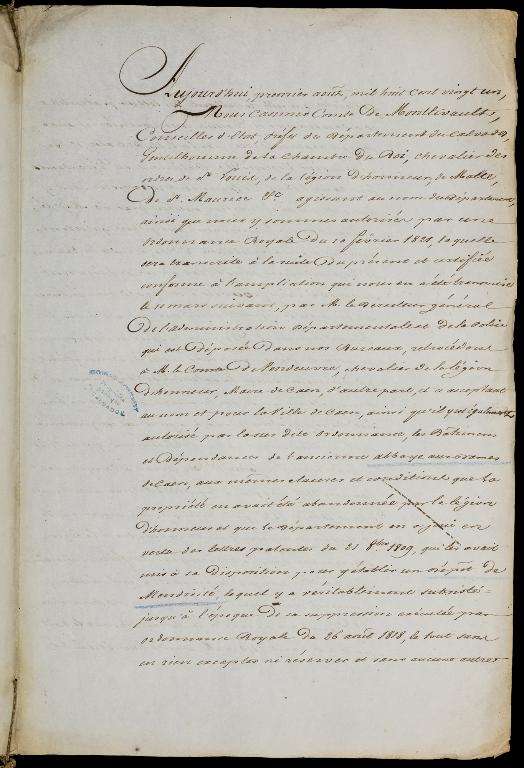

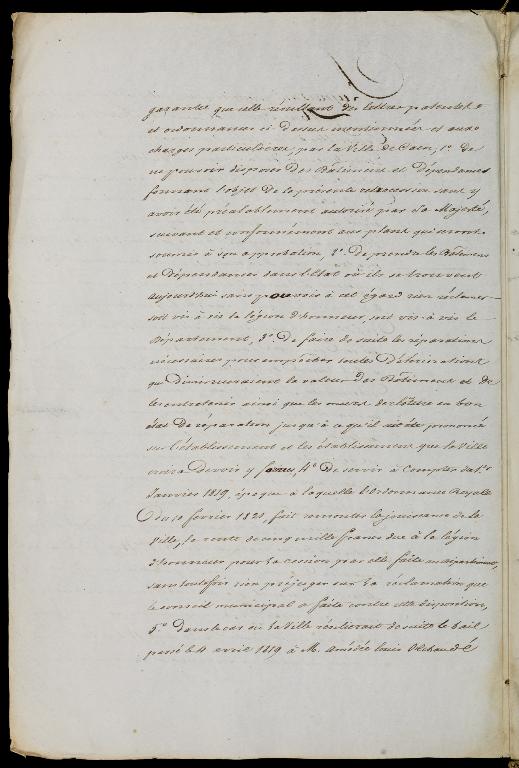

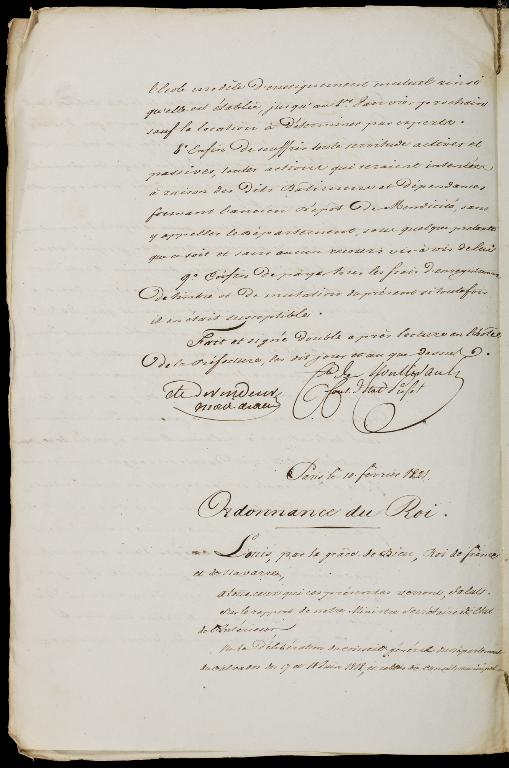

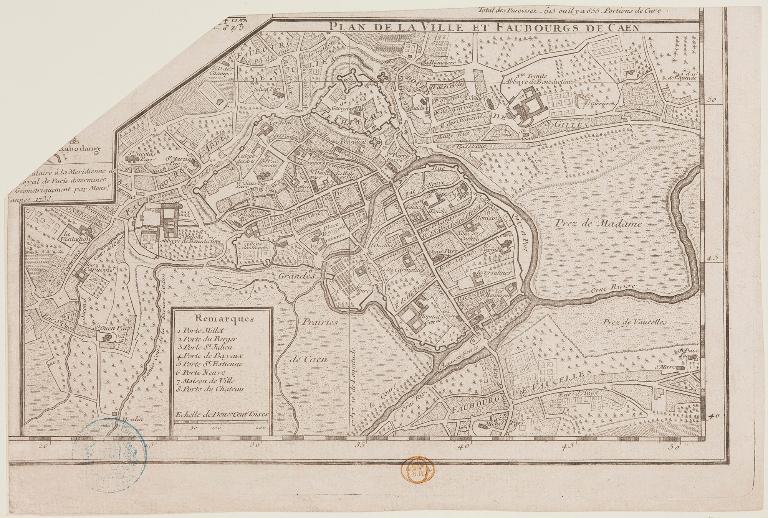

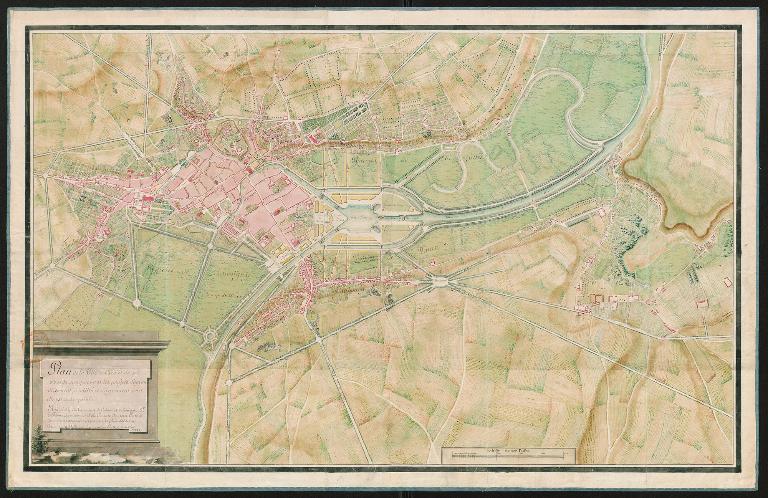

A la suite de l'ordonnance royale du 10 février 182129, autorisant la Ville de Caen à accepter la rétrocession de l'abbaye par le Département, les Hospices de Caen décident, en accord avec les autorités municipales, d'établir l'Hôtel-Dieu dans l'ancienne abbaye bénédictine. Cette installation sera effective en 182330. S’ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire des jardins monastiques, auxquels les tenants de la doctrine aériste attribuent de nouvelles vertus. En amont de l'ouverture de l'Hôtel-Dieu, les jardins, ainsi que le potager, sont remis en état par deux cultivateurs qui en obtiennent la location par adjudication le 13 juin 1821.31 La représentation des jardins quelques années auparavant, sur le plan topographique de la ville et des faubourgs de Caen, à la demande du comte de Vendeuvre (1815-1817), se conforme à un idéal classique hérité de l'Ancien Régime.

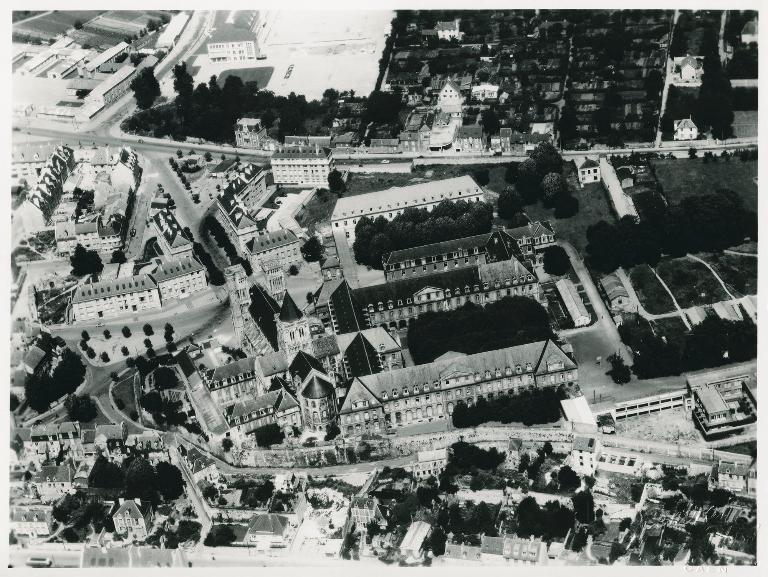

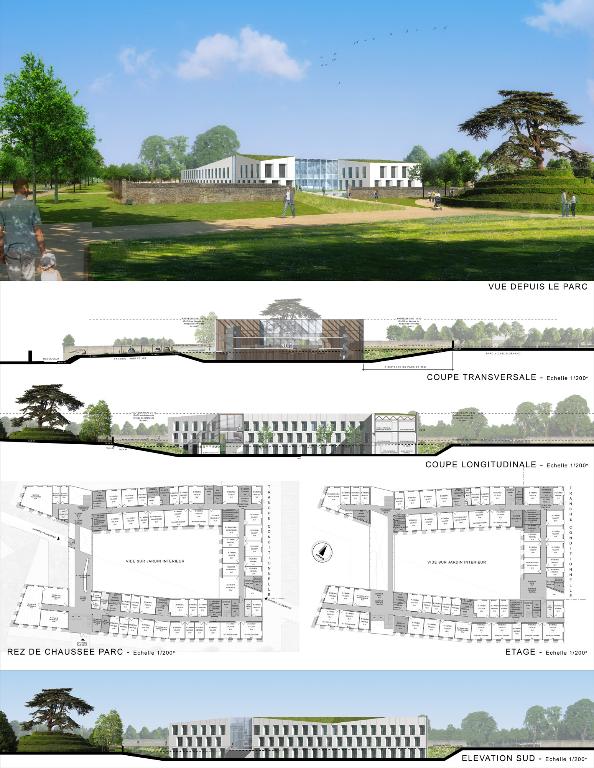

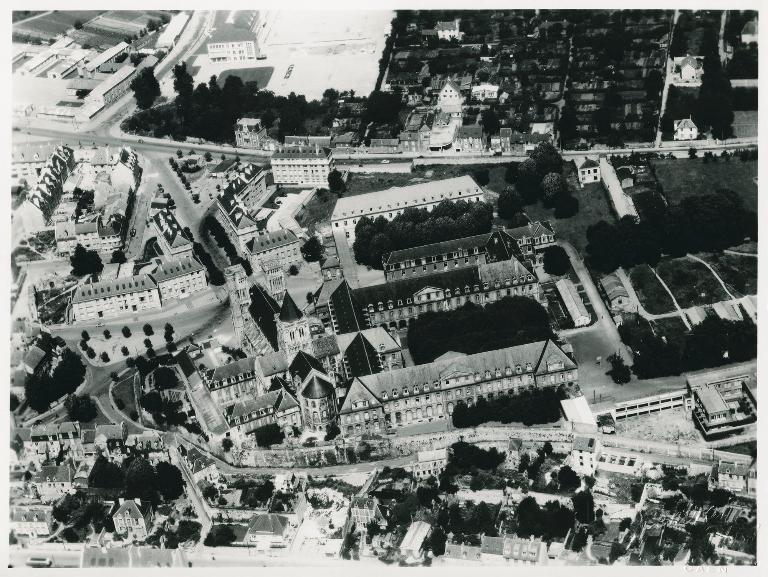

Pendant la période de la Reconstruction, Pierre Dureuil (1896-1985), architecte en chef des Bâtiments civils et des palais nationaux, est chargé d'édifier plusieurs bâtiments dans l'enceinte hospitalière. Un groupe scolaire lui est commandé pour accueillir l'école des Pupilles de l'Etat en remplacement du baraquement octroyé par le ministère de la Reconstruction qui dépare alors le site historique. Une vue aérienne du site, prise avant 1963, permet de visualiser l'emprise de ces nouveaux bâtiments sur les jardins depuis l'après-guerre.

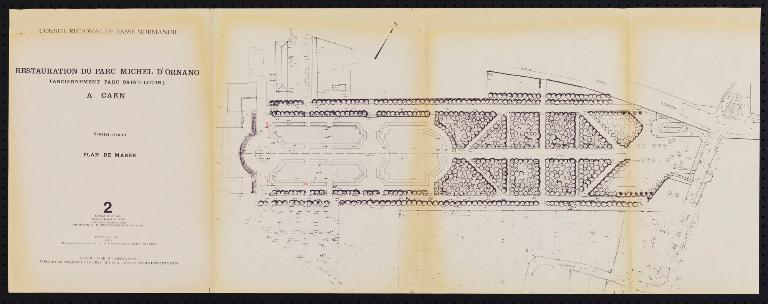

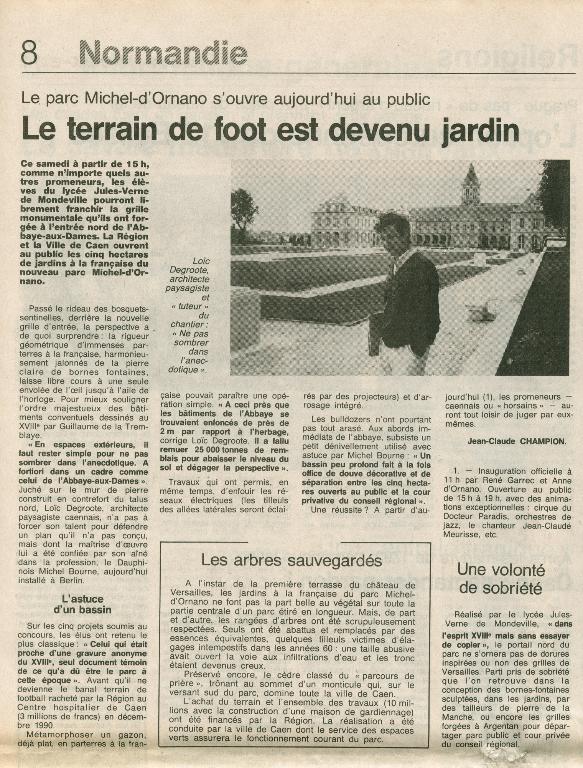

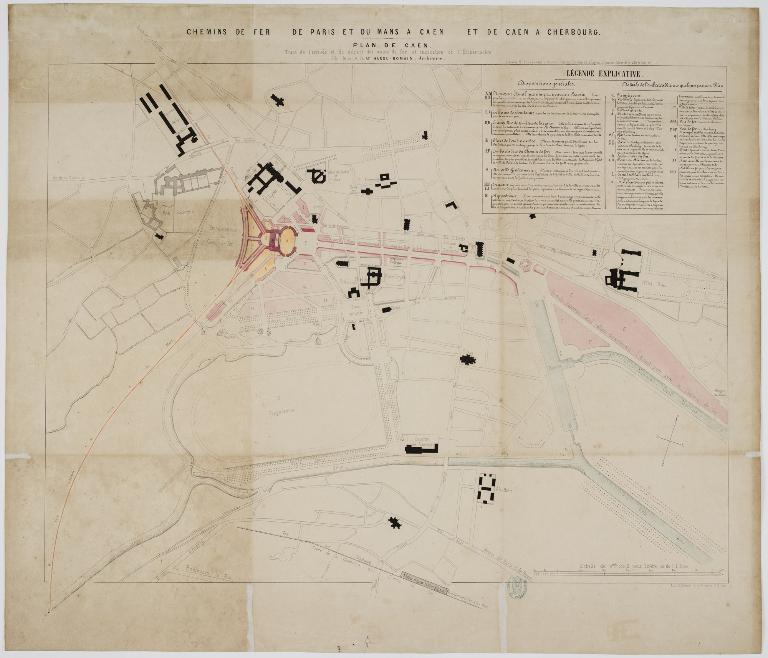

La création du parc public (1990-1992)

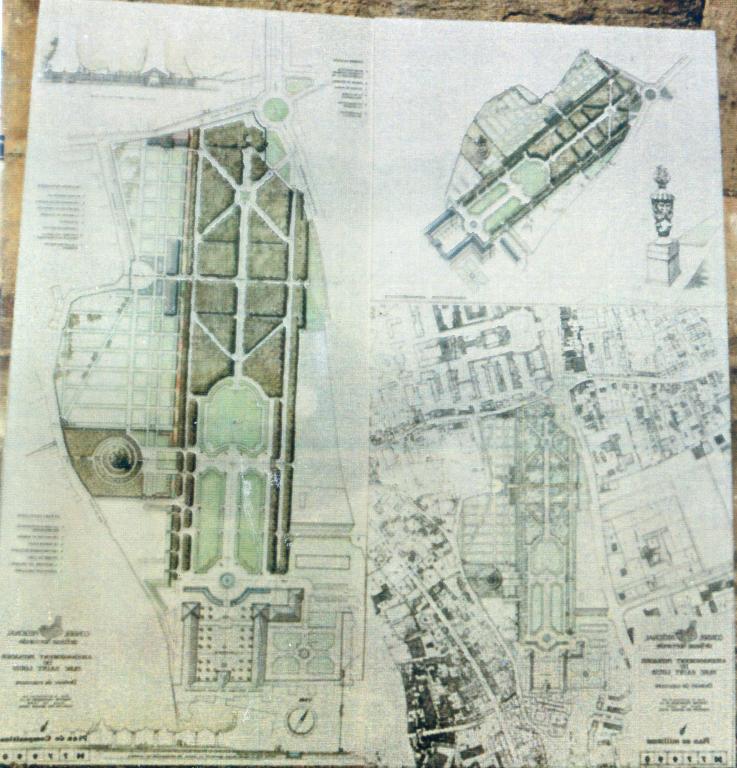

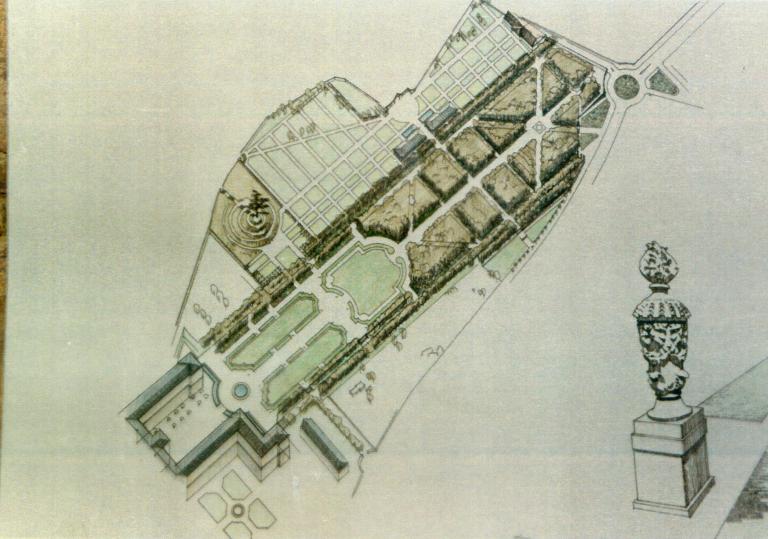

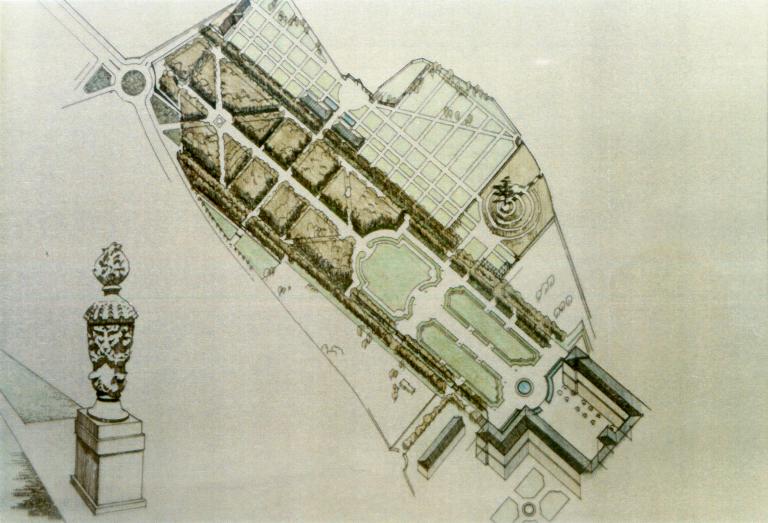

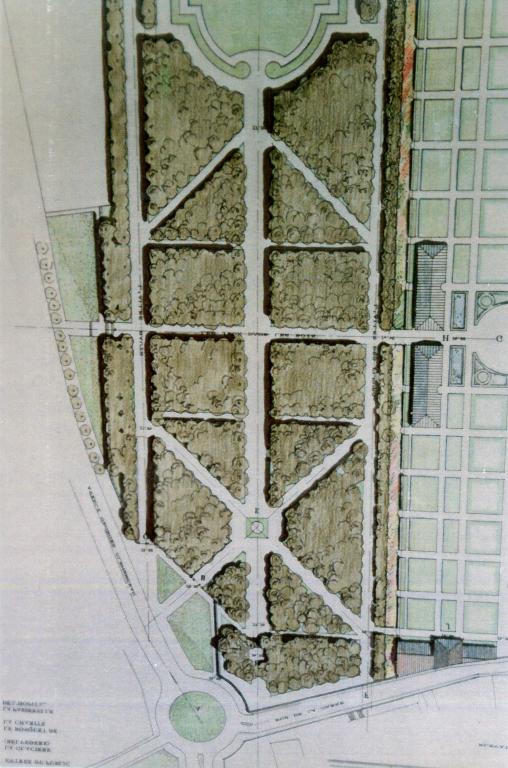

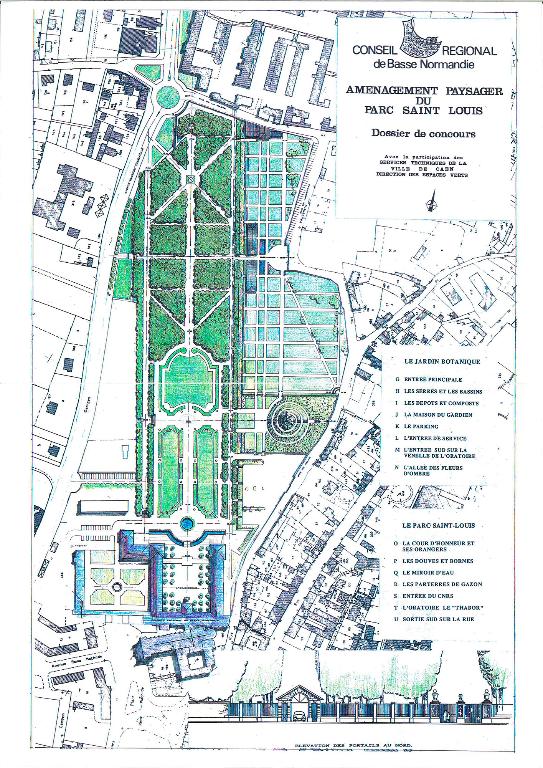

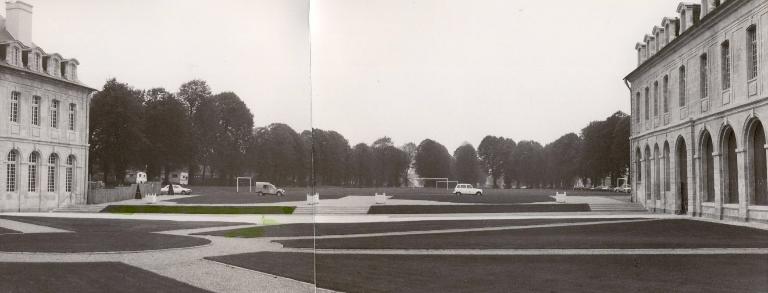

En grande partie vidés de ses pensionnaires, les anciens bâtiments conventuels s'avèrent inadaptés à la fonction hospitalière. Le site fait l'objet d'un diagnostic sanitaire en 1980 et d'un rapport daté du 26 novembre 1982 par Georges Duval, architecte en chef des monuments historiques39. Après l’achat des anciens bâtiments conventuels en 1983, l’administration régionale décide l'acquisition d'une grande partie des jardins auprès du C.H.R.U de Caen, par l'intermédiaire de l’Établissement public de Basse-Seine (EPBS), avec lequel est passée une convention d'acquisition-cession en 199040, pour un montant de 3 millions de francs41. La parcelle concernée, cadastrée DS 496, s'étend sur une superficie de 4 ha 50 a dans une zone en grande partie carriée - matérialisée sur le plan de la ville et faubourgs de Caen de Bernard Jaillot (1736) - et donc quasiment inconstructible, sauf à combler les carrières souterraines. C'est d'ailleurs ce qui a été fait lors de la construction du bâtiment administratif dit Vaubenard en 2017. Elle comprend aussi un bâtiment, accessible depuis l'avenue Georges Clemenceau, destiné à accueillir une délégation du CNRS ; dans cette perspective, il a fait l'objet de travaux d'aménagement, de janvier à octobre 199142. Dans une lettre adressée le 12 avril 1991 au ministre de la culture Jack Lang, le Président du conseil régional de Basse-Normandie, René Garrec, résume la philosophie du projet devant faire "revivre le classicisme qui avait prévalu lors de la construction des bâtiments"43. Ce dessein d'envergure entrepris par la collectivité repose sur deux grands principes, celui d'ouvrir le parc au public en veillant à l'isoler de la partie propre au conseil régional tout en préservant la perspective axiale, et celui de l'insérer dans le tissu urbain en créant une entrée ex-nihilo donnant sur le carrefour formé par la rue de la Masse et l'avenue Georges Clemenceau44. L'aménagement d'une aire de jeu s'inscrit dans cette volonté d'en faire un parc de proximité pour les habitants des quartiers environnants. Par délibération du 20 octobre 1989, le conseil régional45 approuve l'organisation d'un concours de maîtrise d'œuvre. L'appel à candidatures est lancé le 6 juin 1990.

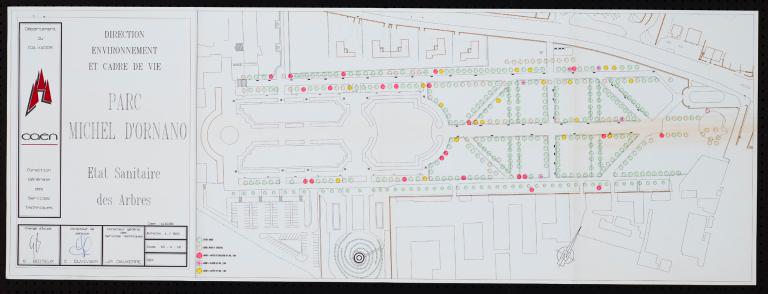

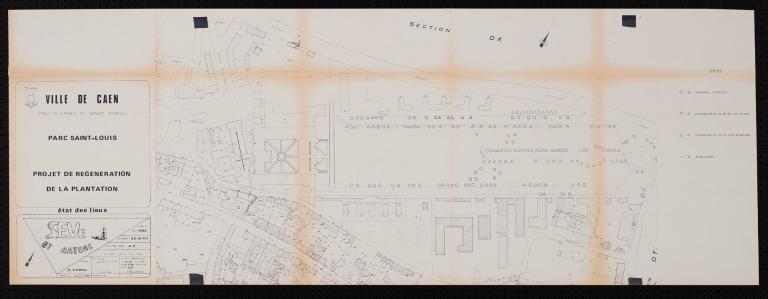

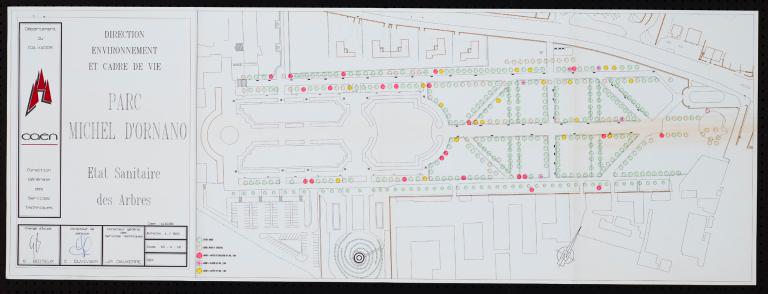

L'évolution du patrimoine végétal et les aménagements du parc depuis 1993

En 1993, le conseil régional commande la fourniture de végétaux (charmilles, plantes tapissantes telles que symphorine, lonicera ou chèvrefeuille arbustif, lierre, vinca ou pervenche, ampélopsis) à plusieurs entreprises, essentiellement normandes65. Dans le même temps, des travaux d'assainissement pour collecter et écouler les eaux pluviales sont confiés à l'entreprise S.E.V. Environnement, également en charge de l'engazonnement des parterres66. Deux bâtiments, anciennement occupés par l'UER de pharmacie, sont acquis par le conseil régional et démolis (permis de démolir du 16 février 1993) pour aménager provisoirement des locaux de gardiennage et d'exploitation du parc (travaux terminés le 8 juillet 1993)67. Le départ de l'UER de pharmacie libère une parcelle de plus d'un hectare (1 ha 60 a 6 ca), loti de trois bâtiments construits en 1960, que le conseil régional acquiert l'année suivante pour y créer un parking provisoire68.

En 2009, l'aire de jeu est transférée à l'opposé, au sud-est du parc pour l'éloigner de la pollution et des nuisances sonores de l'avenue Georges Clemenceau73.

Le parc Michel-d'Ornano résulte d'une recréation, dans l'esprit des jardins classiques imaginée, par Michel et Ingrid Bourne, paysagistes de renommée internationale, imprégnés des conceptions de Le Corbusier (1887-1965) et du Suisse Willi Neukom (1917-1983). Ceux-ci ont modifié la pratique des jardins en y adaptant les problématiques liées à l'aménagement des espaces verts publics en milieu urbain. Michel et Ingrid Bourne ont su tirer parti des mouvements du terrain pour recréer cette harmonie qui préexistait entre les bâtiments conventuels et les jardins, sans toutefois pasticher le jardin classique. Ce chantier d'envergure, mené avec les moyens techniques des travaux publics, a veillé au respect et au renouvellement des espèces végétales préexistantes, dans une approche écologique soucieuse des nouveaux usages conférés à cet espace devenu, bien qu'amputé sur ses marges, en grande partie public.

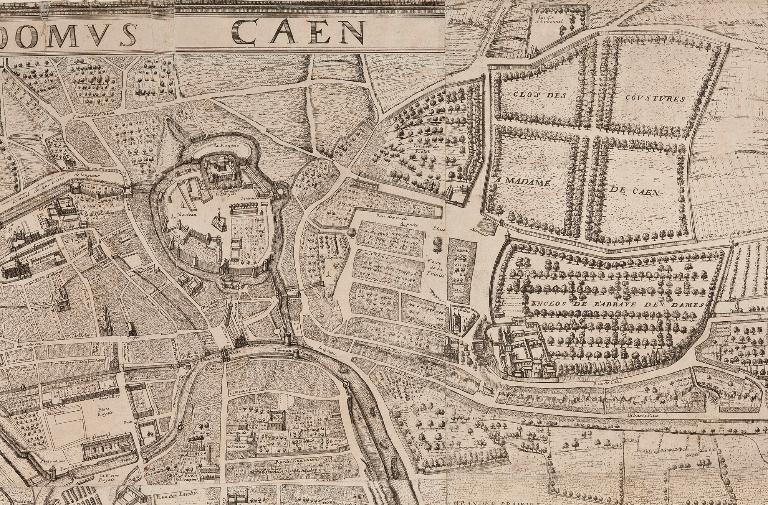

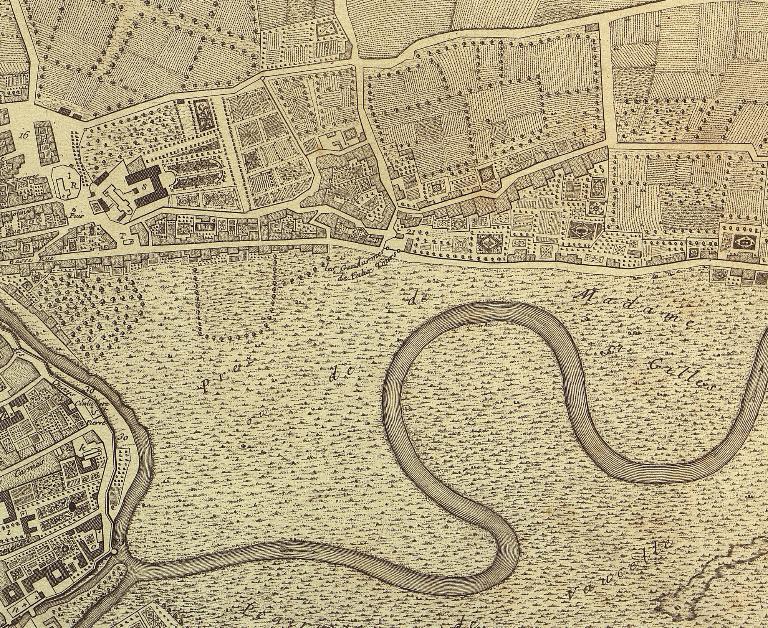

La reconstruction des bâtiments conventuels au 18e siècle s'est accompagnée d'un réaménagement des jardins dont l'état antérieur n'est pas précisément connu. Le plan de ville, levé par Jacques Gomboust et gravé par François Bignon vers 1673, en révèle les alignements d'arbres. A compter du Siècle des Lumières, les sources d'archives comme les plans de ville et les vues topographiques documentent mieux cet espace et son évolution. D'après l'un des procès-verbaux de saisie des archives de l'abbaye, en date du 12 juin 1790, la formation des jardins a débuté en 1755 sous le gouvernement de l'abbesse Cécile de Belsunce (1745-1787), soit avant la reprise effective du chantier de reconstruction des bâtiments conventuels en 1767. Suivant l'état des lieux dressé par l'architecte Jean-François-Etienne Gilet en 1793, tous les parterres du jardin régulier n'étaient pas réalisés à la veille de la Révolution.

L'affectation de l'abbaye aux armées dès l'insurrection du Calvados bouleverse irrémédiablement le jardin conventuel. Près de 900 chevaux du 22e régiment de chasseurs à cheval de l'armée des Côtes de Cherbourg, régiment installé dès le 24 décembre 1792, en saccagent les récoltes. Sous l'Empire, l'occupation militaire perdure. Le 22 décembre 1801, Louis Savary, chancelier de la 14e cohorte de la Légion d'honneur, devient locataire des maisons, du parc et des jardins de l'abbaye. Son objectif est d'exploiter les jardins, le parc et les vergers. A la suite du décret impérial du 21 octobre 1809, le site monastique est choisi par le Conseil des Bâtiments civils pour y établir le Dépôt de mendicité qui ouvre le 1er février 1812. En 1813, son conseil d'inspection vote l'ouverture des jardins aux reclus, qui sont invités à le cultiver pour tenter d'enrayer, en vain, le déficit budgétaire de l'institution. Celle-ci est finalement supprimée par ordonnance royale du 26 août 1818.

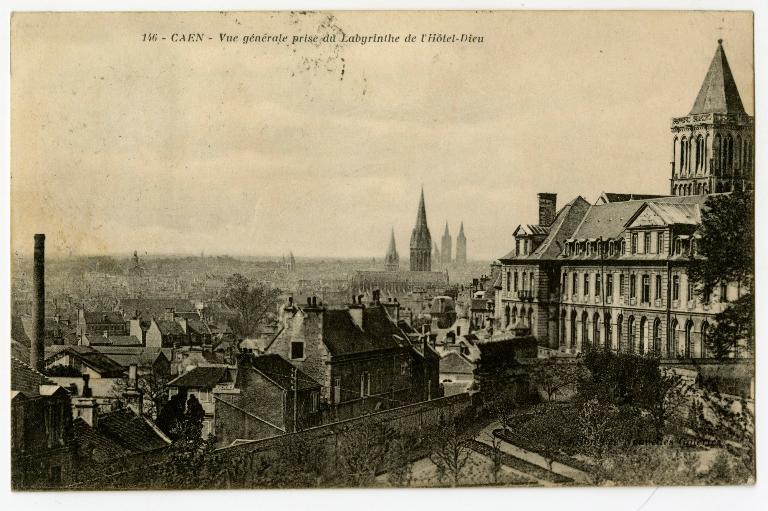

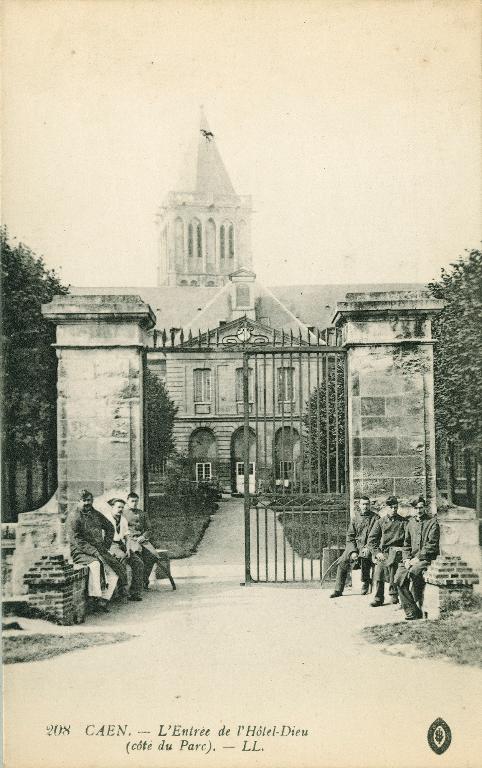

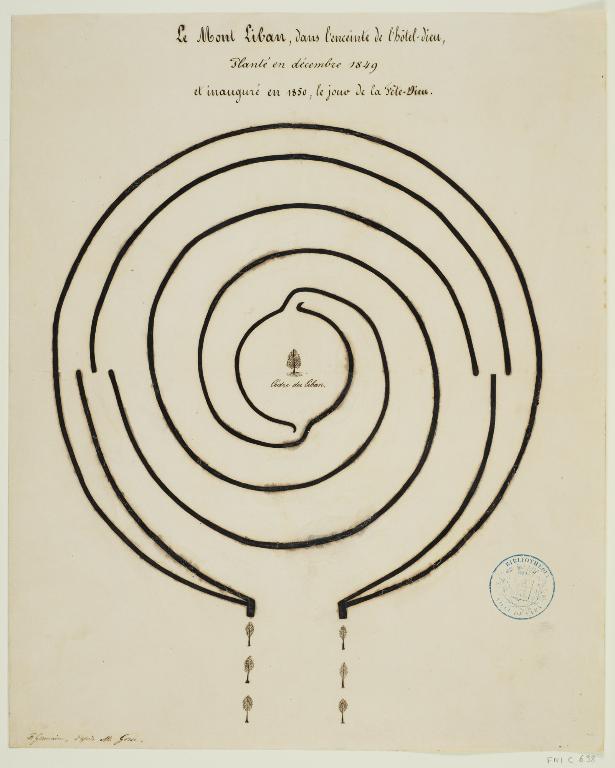

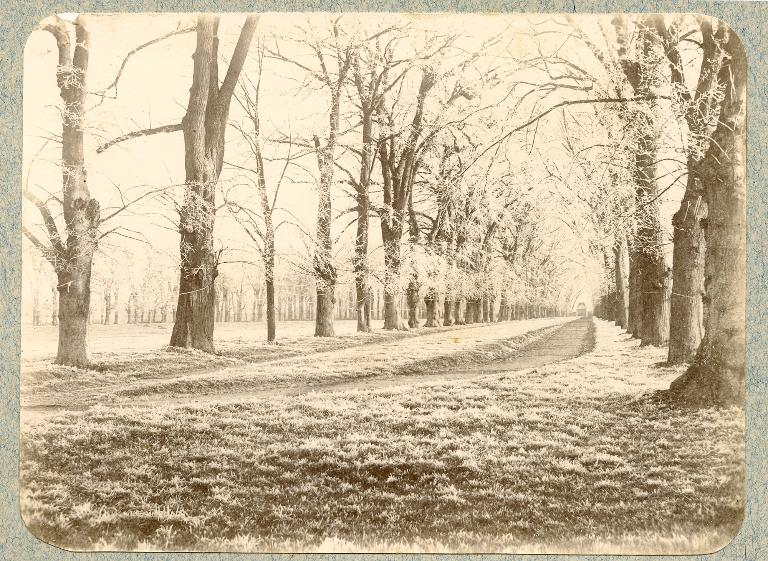

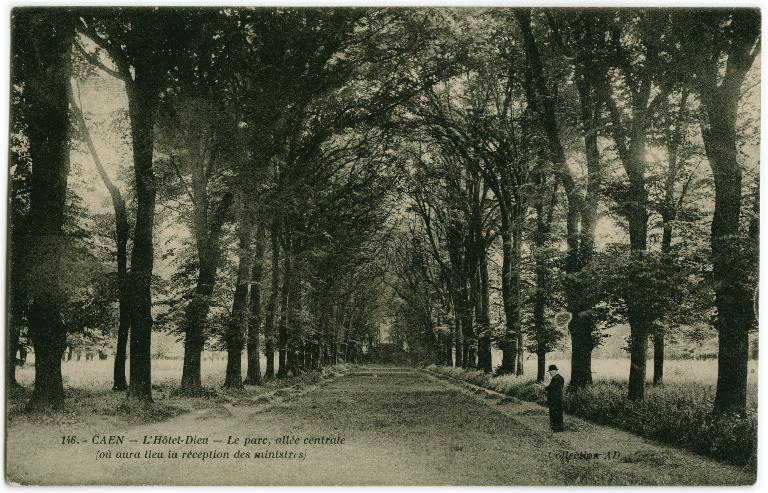

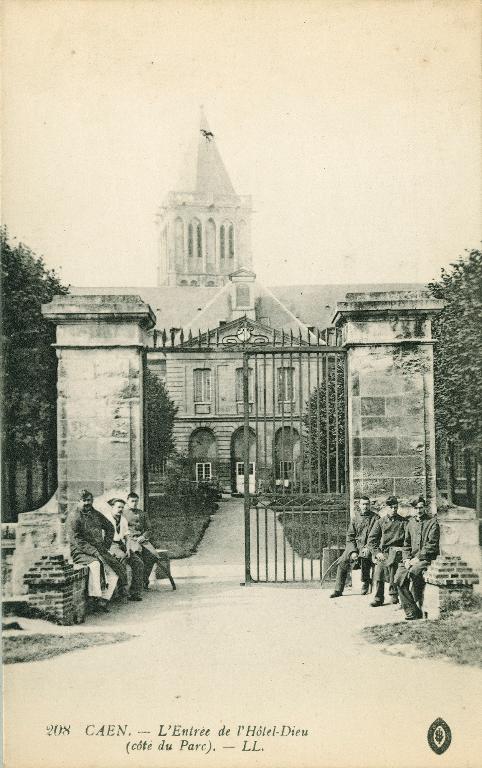

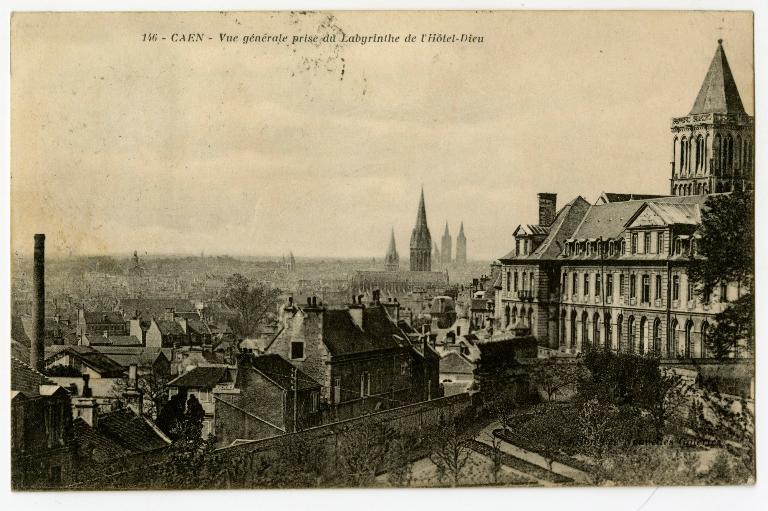

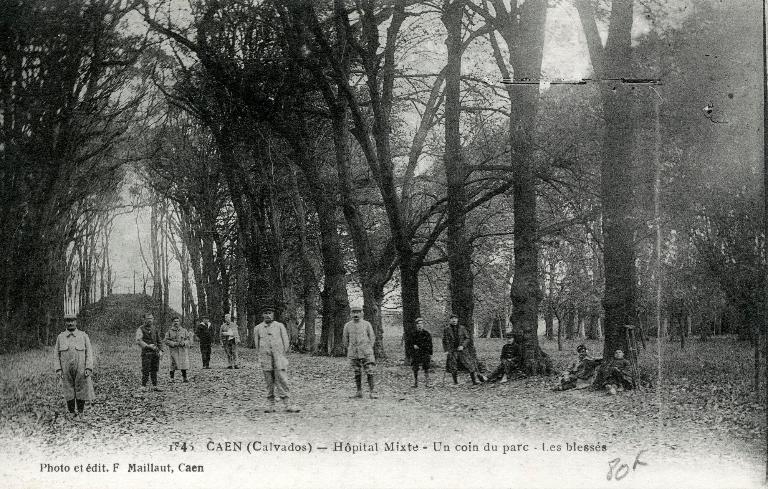

En prévision de l'ouverture de l'Hôtel-Dieu (1823), établi dans l'ancienne abbaye, les jardins, ainsi que le potager, sont remis en état par deux cultivateurs qui en obtiennent l’adjudication le 13 juin 1821. C'est vraisemblablement à cette période que les parterres du jardin régulier sont supplantés par une large prairie où paissent des vaches, situation qui perdure au début du 20e siècle, comme l'attestent les cartes postales. Au début des années 1820, la ville finance la construction, à des fins essentiellement médicales, à l’est des jardins, d'une glacière d'une grande capacité. La communauté religieuse de l'ordre des Augustins, à qui est confiée la gestion économique de l'hôpital, s'approprie également les jardins. Fraîchement élue prieure de la communauté, la Mère Saint-Ignace décide d'aménager un lieu de méditation pour les religieuses en créant sur le tertre de la garenne une butte artificielle. Formant belvédère, ce site offre une vue imprenable sur "la vallée de l'Orne" (1839-1849).

La réhabilitation des jardins, engagée sous la Restauration, est bouleversée par le transfert en 1909 de l'hospice Saint-Louis sur le site monastique, désormais géré par la commission administrative des Hospices civils de Caen, tout comme l'hôpital voisin construit sur l'ancien clos Vaubenard et inauguré en 1908. Les jardins sont progressivement et partiellement lotis pour répondre à cette nouvelle affectation. Durant l'entre-deux-guerres, les alignements de tilleuls et le labyrinthe sont classés au titre des sites par arrêté du 8 septembre 1932. La crèche établie à l'extrémité nord de l'aile du Pressoir (détruite), étant devenue insalubre, est transférée dans une pouponnière, construite ex-nihilo en lisière sud des jardins, à l'ouest du cèdre, et inaugurée le 3 février 1936. En 1960, la glacière change de destination en recevant la bombe au cobalt utilisée dans le traitement radiothérapeutique des cancéreux soignés dans le pavillon 2 de l'hôpital voisin.

Inadapté à sa fonction hospitalière, le site fait l'objet d'un diagnostic sanitaire en 1980. Après l’achat des anciens bâtiments conventuels en 1983, l’administration régionale décide l'acquisition d'une grande partie des jardins auprès du C.H.R.U de Caen, par l'intermédiaire de l’Établissement public de Basse-Seine (EPBS). A cette fin est passée une convention d'acquisition-cession en 1990, pour un montant de 3 millions de francs. La parcelle concernée, cadastrée DS 496, s'étend sur une superficie de 4 ha 50 a dans une zone en grande partie carriée. Par délibération du 20 octobre 1989, le conseil régional approuve l'organisation d'un concours. L'appel à candidatures est lancé le 6 juin 1990. Le lauréat Michel Bourne (Atelier du Paysage, Saint-Marcellin, Isère), choisi le 23 novembre, remet un avant-projet sommaire le 15 janvier 1991. Il assure la maîtrise d’œuvre avec le Bureau Régional d’Études et d'Aménagement établi près de Lyon. L'exécution du projet, du suivi à sa réception, est confiée à la Direction des Espaces Verts de la Ville de Caen, sous la direction de Christian Duvivier, avec l’architecte-paysagiste DPLG Loïc Degroote. La réception des travaux a lieu le 30 juin 1992. Le parc est Inauguré le 12 septembre suivant. A cette occasion, le conseil régional décide, par délibération du 29 mars 1991, de lui donner le nom de son premier président (1983), Michel d’Ornano (1924-1991).

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 20e siècle

- Secondaire : 2e quart 19e siècle

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Bourne Michelpaysagiste, maître d'oeuvre attribution par sourceBourne MichelCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Michel Bourne forme avec sa femme Ingrid (née Cloppenburg, en 1933 en Allemagne) un couple de paysagistes de renommée internationale. Fils d’un grand pépiniériste, il reprend l’entreprise familiale (Guillot-Bourne) avec son épouse, diplômée comme lui de la Section du paysage et de l'art des jardins de l’École Nationale d'Horticulture de Versailles (1953-1955). A l'issue de leurs études, le couple dirige une autre entreprise créée par le père de Michel, Clément, tout en menant ses propres projets paysagers, puis se consacre à l'activité du Bureau d'étude "l'Atelier de Paysage" créé en 1967. Installés dans la région lyonnaise, Ingrid et Michel Bourne sont très vite confrontés à l'aménagement des espaces autour des grands ensembles.

Comme leurs homologues contemporains - Jean Challet, Jacques Sgard et Jacques Simon - le couple Bourne a une "connaissance des pratiques de l'Europe du Nord-Ouest. [Il] en [importe] des éléments majeurs comme les préoccupations environnementales, la création d'espaces naturels et de loisirs, la planification des paysages ou le développement de techniques de plantation spécifiques" (Isabelle Estienne). A Bron-Parilly (Unité de voisinage située au sud-est de Lyon, dès 1956), Michel et Ingrid Bourne introduisent des techniques de plantations forestières inspirées des principes d'aménagement des autoroutes allemandes des années 1930 (les premières autoroutes du IIIe Reich réalisées par le paysagiste-conseil Alwin Seifert (1890-1972) tout en recourant aux machines agricoles pour les semer. Ils travaillent par masses boisées en s'inspirant des dessins de Le Corbusier et des conceptions du Suisse Willi Neukom qui adapte la pratique du jardin aux espaces publics en tirant parti des mouvements de terrain. La réponse apportée par les Bourne à la problématique de l'aménagement des espaces verts collectifs va modifier le regard sur l'environnement des constructions urbaines. Délaissant les techniques artisanales de jardinage et de plantation, ils font appel aux engins de terrassement utilisés par les travaux publics pour mieux relier les grandes constructions urbaines aux paysages. A l'instar de leur maître allemand, Karl Plömin, directeur du jardin botanique de Hambourg, ils cultivent une approche écologique des espaces à aménager en relevant leurs caractéristiques botaniques pour créer des associations végétales respectueuses des espèces existantes. En tenant compte des contraintes économiques et d'échelle, ils cherchent à mieux répondre aux nouveaux usages de l'espace public.

Les Bourne ont partagé leur activité entre Berlin (depuis décembre 1990) et Saint-Marcellin (Isère) avant de s'installer à Lyon même. A noter, parmi leurs réalisations hexagonales, l'aménagement du parc Jean-Perdrix à l'est de Valence (1972-1976), de l'abbaye-aux-Dames de Caen (1990-1991) et de la place Antonin-Poncet à Lyon (1992). Outre Bron-Parilly, ils sont intervenus sur d'autres grands ensembles de la métropole de Lyon comme la Duchère, les Minguettes à Vénissieux, Montessuy (Caluire-et-Cuire).

Sources :

-Isabelle Estienne, « L’aménagement comme stratégie professionnelle », Projets de paysage [En ligne], 6 | 2011, mis en ligne le 19 juillet 2011, consulté le 15 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/paysage/17433 ; DOI : https://doi.org/10.4000/paysage.17433

-

Auteur :

Degroote Loïcarchitecte paysagiste attribution par sourceDegroote LoïcCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Paysagiste DPLG dont l'entreprise se situe actuellement à Saint-Aignan-de-Cramesnil (anciennement 16 bis rue Dumont d'Urville, Caen).

Son site internet recense le périmètre de ses activités et les projets menés : http://loic.degroote.chez-alice.fr/accueil.html (consulté le 30 septembre 2019).

-

Auteur :

Ville de Caenconducteur de travaux attribution par sourceVille de CaenCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Services techniques de la Ville de Caen -

Direction des espaces verts.

Service des affaires funéraires.

Service Urbanisme

-

Auteur :

B.R.E.A. (Bureau régional d’Études et d'Aménagement)entrepreneur attribution par sourceB.R.E.A. (Bureau régional d’Études et d'Aménagement)Cliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

L'entreprise B.R.E.A (Bureau Régional d’Études et d'Aménagement) est un bureau d'études établi à Tassin-la-Demi-Lune (129 avenue Charles-De-Gaulle 69813), près de Lyon, spécialisé dans l'ingénierie.

-

Auteur :

Joly René-Claudegéomètre attribution par sourceJoly René-ClaudeCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Géomètre-Expert (honoraire).

-

Auteur :

Cochery-Bourdin Chausséentrepreneur attribution par sourceCochery-Bourdin ChausséCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

L'entreprise routière Cochery Bourdin Chaussé résulte de la fusion des sociétés Cochery et Bourdin Chaussé en 1984. Elle intègre le groupe SGE. En 1997, elle est réunie à Viafrance pour former le groupe Eurovia.

Sources consultées le 6 octobre 2020 :

-site internet Vinci, https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/histoire/pages/index.htm

-

Auteur :

Szirmay Ernoentrepreneur attribution par sourceSzirmay ErnoCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Entreprise Szirmay Erno établie à Argentan (Orne), spécialisée en menuiserie métallique, serrurerie, radiée le 13 mai 2004.

-

Auteur :

Société Nouvelle Pierre Bodintailleur de pierre attribution par sourceSociété Nouvelle Pierre BodinCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Société Nouvelle Pierre Bodin : Le village Tapotin - Yvetot Bocage - 50 700 Valognes.

-

Auteur :

Moncuit Gillestailleur de pierre attribution par sourceMoncuit GillesCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

GIlles Moncuit établi à La Creullinnerie - Morville 50700 Valognes.

-

Personnalité :

Garrec Renéprésident de la Région Basse-Normandie attribution par sourceGarrec RenéCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Président du conseil régional de Basse-Normandie du 16 mars 1986 au 28 mars 2004.

-

Personnalité :

Ornano Anne d'personnage célèbre attribution par sourceOrnano Anne d'Cliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Anne d'Ornano, épouse de Michel d'Ornano (Paris, 12 juillet 1924 - Saint-Cloud, 8 mars 1991). Engagée en politique comme son mari, elle a marqué l'histoire du département du Calvados. Elle a présidé le conseil général du Calvados de 1991 à 2011.

-

Auteur :

S.E.V. Environnemententrepreneur attribution par sourceS.E.V. EnvironnementCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

S.E.V. Environnement, entreprise paysagiste (Les Boutières, Clinchamps-sur-Orne - Calvados).

-

Auteur :

Lycée Jules-Verne, Mondevileserrurier attribution par sourceLycée Jules-Verne, MondevileCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

Simon Espaces Verts (1973 - 2021)pépiniériste, paysagiste attribution par sourceSimon Espaces VertsCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

L'entreprise Simon espaces verts a été créée par Alain Simon pépiniériste et paysagiste le 1er janvier 1973 à Clinchamps-sur-Orne (ferme des Boutières, Calvados). Elle a cessé toute activité le 9 juillet 2021.

-

Auteur :

Le parc Michel-d’Ornano constitue un poumon vert de 47 455 m2 (4,75 ha) au nord-est de la ville, non loin de l'entrée urbaine. Il s’étend au-delà des anciens bâtiments conventuels qu’il prolonge harmonieusement par un dessin classique. Construit autour d’un axe central, il s’étire d’est en ouest depuis l’ancienne glacière de l’Hôtel-Dieu jusqu’au bassin en hémicycle fermant la cour du cloître. L’accès principal se fait à l’est par deux rampes séparées par un parterre engazonné. Un portail, formé de quatre piliers disposés en arc de cercle, que relie une grille en fer forgé, en marque solennellement l’entrée. Il apparaît légèrement décentré par rapport à l’allée métropolitaine qui oriente le regard vers l’abbaye. Dans l’axe de cette allée majestueuse se trouvent, non loin, la glacière et une aire de jeu. Celle-ci est entourée de charmilles plantées en quinconce régulier le long desquelles s’élèvent des arbres de haut jet. Coupés d’allées, ces bosquets arborés, formant un sous-bois à la fois dense et transparent, accentuent l’effet d’alignement. L’allée axiale aboutit en pente douce à un grand parterre engazonné ponctué de vases campanes aux angles. Des alignements de tilleuls bordent également les allées secondaires, celle du nord formant un "baladoir" supérieur (allée surplombante) relié au parterre central par plusieurs escaliers. Entre celle-ci et l’avenue Georges Clemenceau, un lotissement de cinq immeubles d’habitation occupe une longue parcelle initialement partie intégrante des jardins monastiques. En lisière sud du parc, s’élève un cèdre du Liban au sommet d’un tertre artificiel planté d’un labyrinthe de charmilles sur les pentes duquel a été aménagé un escalier en bois. Haut d’une dizaine de mètres, il surplombe les rives de l’Orne et imprime sa silhouette tabulaire caractéristique dans le paysage urbain caennais. Il constitue l’un des arbres remarqués du parc avec les tilleuls communs (Tilia x europaea L.) utilisés dans les alignements et qui alternent avec des tilleuls euchlora (Tilia x euchlora) qui les ont en grande partie remplacés. Les tilleuls proches du cèdre appartiennent à une autre espèce plus résistante aux vents (Tilia americana L). Si les tilleuls prédominent, d’autres essences sont présentes sur le tertre de la glacière (érables et marronniers) et au cœur des quinconces (baliveaux de hêtres et de frênes). S’y cache une fantaisie de jardinier, un nashi ou poirier du Japon, introduit en France en 1980. Seuls les lavandes et lavatères, plantés en contrebas du cèdre au nord, et les massifs de symphorine, qui bordent le "baladoir", apportent une note colorée en période de floraison. De l’ancien grand potager monastique subsistent quelques tronçons de hauts murs partiellement arasés consécutivement à l’édification d’un immeuble de bureaux en 2017 à l’est du cèdre.

-

Plansjardin régulier

-

Couvrements

-

Élévations extérieuresjardin en pente

-

Couvertures

-

Escaliers

-

Jardinsbosquet, labyrinthe de jardin, quinconce, groupe d'arbres, parterre de pièces coupées, plate-bande

-

État de conservationbon état, restauré, désaffecté, remanié, envahi par la végétation

-

Techniques

-

Mesures

-

Précision dimensions

La superficie actuelle du parc public Michel d'Ornano est de 4 ha 92 a comprenant le terrain compris entre les allées jusqu'à la glacière (4 ha 47 a) et le labyrinthe (45 a).

-

Statut de la propriétépropriété de la région

-

Intérêt de l'œuvreintérêt botanique

-

Éléments remarquablesallée régulière, glacière, jardin public, belvédère de jardin

-

Sites de protectionsite classé

-

Protections

-

Précisions sur la protection

Le labyrinthe et les allées du parc de l'Hospice Saint-Louis à Caen classés au titre des sites par arrêté du 8 septembre 1932.

Le parc Saint-Louis a fait l'objet d'un pré-inventaire en octobre 1987 dans le cadre du pré-inventaire des parcs et jardins remarquables conduit par le Ministère de l’Équipement, direction de l'architecture et de l'urbanisme, 1970-2001. Documentation préalable du site classé référencée dans POP Culture (IA14003364).

La seule protection au titre des sites du labyrinthe et des allées, soit 2 ha, apparaît aujourd'hui insuffisante, compte-tenu de la requalification de parcelles situées en bordure du parc. Son extension à l'ensemble de l'assiette du parc se pose avec acuité et mériterait d'être étudiée.

- (c) Archives départementales du Calvados

- (c) Bibliothèque municipale de Caen

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Archives départementales du Calvados

- (c) Ministère de la Défense - Service historique de la Défense

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Archives municipales de Caen

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Archives municipales de Caen

- (c) DRAC Basse-Normandie

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Archives départementales du Calvados

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

Documents d'archives

-

Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine : 20050520/12

AN Pierrefitte-sur-Seine. 20050520/12. Pré-inventaire des parcs et jardins d'intérêt paysager, historique et botanique, 2e phase (département du Calvados et arrondissement de Lisieux) : sites classés et inscrits et monuments historiques, par Chantal Gasson, octobre 1987.

-

Service Historique de la Défense, Château de Vincennes : GR 1 VI 8

SHD Vincennes. Série GR 1 V : GR 1 VI 8. Archives administratives relatives au casernement : affectation des bâtiments de l'ancienne abbaye aux Dames au casernement militaire, état des bâtiments, état des réparations et entretien, cession aux Domaines, mémoires et correspondance, 1784-1810.

-

Médiathèque du patrimoine et de la photographie, Charenton-le-Pont : 0081/014/0028

Médiathèque de l'architecture et du patrimoine Charenton-le-Pont. 0081/014/0028. Restauration d'édifices du Calvados, série générale : ancienne abbaye aux Dames, actuellement siège du conseil régional de Basse-Normandie, restauration en vue de réutilisation, 1983-1986.

-

Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Paris : 1997/002/0001

Médiathèque de l'architecture et du patrimoine Charenton-le-Pont. 1997/002/0001. Dossiers de restauration jardins et immeubles : concours, notes et correspondance relatifs à l'aménagement du parc Saint-Louis (parc Michel-d'Ornano), 1990-1991.

-

Service territorial de l’architecture et du patrimoine du Calvados, Caen

DRAC Basse-Normandie. Documentation relative à la restauration du parc Saint-Louis à Caen : avis, articles de presse, plans, photographies, 1991-2007.

-

Région Normandie, Caen : 107 A 1

AR Normandie. 107 A 1. Parc Michel-d'Ornano : agrément des candidatures pour l'aménagement du parc, 9 plans, perspective et dessins d'ouvrages de Michel Bourne, 1990-1991.

-

Région Normandie, Caen : 107 A 2

AR Normandie. 107 A 2. Parc Michel-d'Ornano : délibérations du Bureau du conseil régional de Basse-Normandie, dossier du concours d'architecte paysagiste pour l'aménagement du parc, contrat de maîtrise d'œuvre, dossier de consultation des entreprises (DCE), avant-projet sommaire (APS) de Michel Bourne, estimatif des travaux, 1989-1991.

-

Région Normandie, Caen : 107 A 2

AR Normandie. 107 A 3. Parc Michel-d'Ornano : dossiers de candidats au concours d'architecte paysagiste pour l'aménagement du parc, plans en couleurs, note de présentation du parti pris architectural, dossier de Michel Bourne (APS, APDD), 1990-1991.

-

Archives régionales, Caen : 600 W 27

AR Normandie. 600 W 27. Parc Michel-d'Ornano : correspondance, devis, lettres de commande, travaux (terrassement, grille du portail est, plantations, acquisition d'une parcelle relevant de l’École de pharmacie pour aménagement des locaux de gardiennage et d'exploitation du parc), factures, réception de travaux, 1972-1998.

-

Région Normandie, Caen : 600 W 28

AR Normandie. 600 W 28. Parc Michel-d'Ornano : correspondance, délibérations du conseil régional, concours de maîtrise d’œuvre, avis de Jean-Michel Pérignon inspecteur général de l'architecture et du patrimoine, devis, lettres de commande, factures, permis de construire, calendrier, procédures, lancement des travaux, suivi du chantier (dont terrassement, programme de régénération des plantations, mobilier, réhabilitation d'un bâtiment pour accueillir le CNRS), problèmes réglementaires, inauguration, articles de presse, 1989-1992.

-

Archives régionales, Caen : 600 W 29

AR Normandie. 600 W 29. Parc Michel-d'Ornano : acquisition par l'EPBS, dossier du concours, publications, candidatures, travaux (dont programme de régénération des plantations), projet de déplacement de l'aire de jeu, projet d'acquisition des anciens parloirs dits logis de l'abbesse, entretien, rapports annuels de la Ville de Caen, 1994-2002.

-

Archives régionales, Caen : 655 W 107

AR Normandie. 655 W 107. Parc Michel-d'Ornano : acquisitions au profit de l'équipe des Espaces Verts de la Ville de Caen, déplacement de l'aire de jeu, 2009.

-

Archives régionales, Caen : 827 W 30

AR Normandie. 827 W 30. Parc Michel-d'Ornano : convention relative à la gestion du parc (3 juin 1992), rapports annuels de la Direction des Espaces Verts de la Ville de Caen (1993-2001), travaux d'entretien du parc, réhabilitation (2002), procès-verbal de la commission départementale des Sites, Perspectives et Paysages (30 avril 1993), correspondance, notes administratives, plans, 1990-2005.

-

Archives régionales, Caen

AR Normandie. Restauration du parc Saint-Louis à Caen : avant-projet sommaire, note de présentation 1. Michel et Ingrid Bourne, 1991.

-

Archives régionales, Caen

AR Normandie. Restauration du parc Saint-Louis à Caen : avant-projet sommaire, descriptif des travaux 2. Michel et Ingrid Bourne, 1991.

-

Région Basse-Normandie - Inventaire général du patrimoine culturel, Caen : non coté

Région Normandie. Inventaire général du patrimoine culturel. Restauration du parc Michel-d'Ornano (anciennement parc Saint-Louis) à Caen : avant-projet sommaire, dossier de concours, marché public de maîtrise d’œuvre, dossier de consultation des entreprises, plans et correspondance, 1990-1992 [archives données par Michel Bourne paysagiste par courrier du 2 mars 2014].

-

Archives départementales du Calvados, Caen : 2H/15

AD Calvados. Série H ; sous-série 2H : 2H/15. Journal des dépenses : vie quotidienne de la communauté et personnel employé ; travaux de reconstruction des bâtiments conventuels ; travaux d'entretien de l'abbaye et des biens affermés paroisse Saint-Gilles, 1787-1788.

-

Archives départementales du Calvados, Caen : 1Q/510

AD Calvados. 1Q/510. Procès verbal des biens de l'abbaye Sainte Trinité de Caen établi par Charles François Auvray de Coursanne, officier municipal de la ville de Caen, et Jean Charles Antoine Regnault, substitut du procureur de la commune, 10-12 juin 1790.

-

Archives départementales du Calvados, Caen : 1Q/512

AD Calvados. Série Q ; sous-série 1Q : 1Q/512. Correspondance, procès-verbaux, devis, délibérations, arrêtés relatifs à l'abbaye, à ses bâtiments et à ses jardins, 1794-1822.

-

Archives départementales du Calvados, Caen : 1Q/922

AD Calvados. Série Q ; sous-série 1Q : 1Q/922. Correspondance, mandats, états concernant les sommes dues pour fournitures à des communautés religieuses : mémoires et requêtes relatifs aux bâtiments et aux jardins de l'abbaye de la Trinité, 1790-1794.

-

Archives départementales du Calvados, Caen : 1Q/1201

AD Calvados. Série Q ; sous-série 1Q : 1Q/1201. Déclarations des baux des fermiers, bannies, adjudications locatives : mise en adjudication pour location des jardins de l'abbaye, 1792.

-

Archives départementales du Calvados, Caen : 1Y/1082

AD Calvados. Série Y ; sous-série 1Y : 1Y/1082. Rapports et correspondance divers dont registre de correspondance du dépôt du 1er décembre 1814 au 20 février 1816 avec celui du Conseil d'administration de l'hôpital militaire établi au dépôt de mendicité du Calvados, 1809-1820.

-

Archives départementales du Calvados, Caen : 1Y/1092

AD Calvados. Série Y ; sous-série 1Y : 1Y/1092. Compte moral de l'administration du dépôt rendu au préfet par le directeur pendant l'exercice 1815, 1815.

-

Archives départementales du Calvados, Caen : 1 Y 1093

AD Calvados. Série Y ; sous-série 1Y : 1Y/1093. Rapport du préfet au ministre de l'intérieur sur la situation financière et l'histoire du dépôt [de mendicité] et sur les mesures prises, 7 mars 1815.

-

Archives départementales du Calvados, Caen : 1Y/1120-1121

AD Calvados. Série Y ; sous-série 1Y : 1Y/1120-1121. Affiche d'annonce pour l'adjudication définitive des travaux à faire pour l'établissement du dépôt de mendicité (11 février 1811) ; correspondance, rapports… (1809-1815), 1809-1815.

-

Archives départementales du Calvados, Caen : 1Y/1139-1141

AD Calvados. Série Y ; sous-série 1Y : 1Y/1139-1141. Conseil d'inspection et de surveillance du dépôt de mendicité : discours prononcé par M. le Baron Méchin, Préfet du Calvados, à l'installation du Conseil d'inspection et de surveillance du dépôt de mendicité le 8 août 1812 ; registre de correspondance (22 nov. 1812-8 juil. 1817) ; registre des délibérations et arrêtés (8 août 1812-25 août 1817), 1812-1817.

-

Archives départementales du Calvados, Caen : 1Y/1143-1145

AD Calvados. Série Y ; sous-série 1Y : 1Y/1143-1145. Conseil d'administration de l'hôpital militaire établi au dépôt de mendicité du Calvados : registre des délibérations et arrêtés (1814) ; registre de correspondance du conseil d'administration de l'hôpital militaire établi au dépôt (1814) et registre de correspondance du dépôt de mendicité (1814-1817), 1814-1817.

-

Archives municipales, Caen : 2 T 396

AC Caen. Série T ; sous-série 2 T : 2 T 396. C.H.R. de Caen. Permis de construire de 4 maisons individuelles (pavillons de fonction) avenue Georges Clemenceau (dans l'enceinte du parc de l'hospice Saint-Louis) (7 août 1975) ; C.H.U. de Caen. Permis de construire d'une hélistation (7 octobre 1975), devis, plans, correspondance, 1960-1975.

-

Ville de Caen – Direction de l’Environnement et du Cadre de Vie : non coté

Ville de Caen. Direction de l'Environnement et du Cadre de Vie. Parc Michel-d'Ornano : projet de régénération de la plantation d'arbres dans le parc Saint-Louis avenue Clemenceau (juillet 1986) ; note de présentation de l'A.P.D. par Michel et Ingrid Bourne [s. d.] ; rapport du conseil régional (29 mars 1991) ; mémoire justificatif et technique [s. d.] ; convention entre la Région Basse-Normandie et la Ville de Caen relative à la gestion du Parc Michel-d'Ornano (28 octobre 1993) ; rapport annuel de la DECV de la Ville de Caen (2004) ; tableau de recensement des arbres du parc [s. d.] ; articles de presse relatifs à l'ouverture du parc Michel-d'Ornano (1992) ; prescriptions techniques pour la conduite des jardins [s. d.] ; plans et photographies, 1986-2005.

-

Bibliothèque municipale, Caen : ms 340

BM Caen. Ms in-fol° 114. Plans [avec devis] faits en 1793 des différentes communautés religieuses de la ville de Caen [par Jean-François-Etienne Gilet, architecte], 1793.

f°12

Bibliographie

-

Archives départementales du Calvados, Caen : O 725

TROUVE, Jacques-Athanase (Dr). Mémoire sur la topographie médicale de l'Hôtel-Dieu de Caen, lu à l'Académie [des sciences, arts et lettres] le 9 décembre 1825. Caen : T. Chalopin impr., 1826.

Périodiques

-

Région Basse-Normandie - Inventaire général du patrimoine culturel, Caen : 753 010

BAYLE, Maylis. L'Abbaye aux Dames sous le vocable de la Trinité à Caen. Art de Basse-Normandie, automne-hiver 1985-1986, n°93.

-

Région Basse-Normandie - Inventaire général du patrimoine culturel, Caen

GOUHIER, Pierre. Le Mont-Liban du parc de l'Hôtel-Dieu à Caen : le limaçon et le cèdre historique. Recueil d'études en hommage à Lucien Musset, Cahier des Annales de Normandie, 1990, n°23.

p. 537-544 -

Archives municipales, Caen

Le parc Michel-d'Ornano s'ouvre aujourd'hui au public : le terrain de foot est devenu jardin. Ouest-France, 12-13 septembre 1992.

-

Région Basse-Normandie - Inventaire général du patrimoine culturel, Caen

Parcs, promenades et jardins publics de Basse-Normandie. Art de Basse-Normandie, 1995, 4e tr., n°104. [notice sur le parc de l'abbaye de la Trinité par Yvan Bory].

p. 22-23, 64-65

Chercheuse à l'inventaire général du patrimoine culturel de Basse-Normandie puis de Normandie depuis 2013 : architecture civile et religieuse, patrimoine rural, objets mobiliers civils et religieux étudiés dans le cadre d'inventaires topographiques et ponctuels. Suivi scientifique de l'étude du patrimoine bâti du Parc naturel régional du Perche.

Parties constituantes

Objets contenus

Chercheuse à l'inventaire général du patrimoine culturel de Basse-Normandie puis de Normandie depuis 2013 : architecture civile et religieuse, patrimoine rural, objets mobiliers civils et religieux étudiés dans le cadre d'inventaires topographiques et ponctuels. Suivi scientifique de l'étude du patrimoine bâti du Parc naturel régional du Perche.