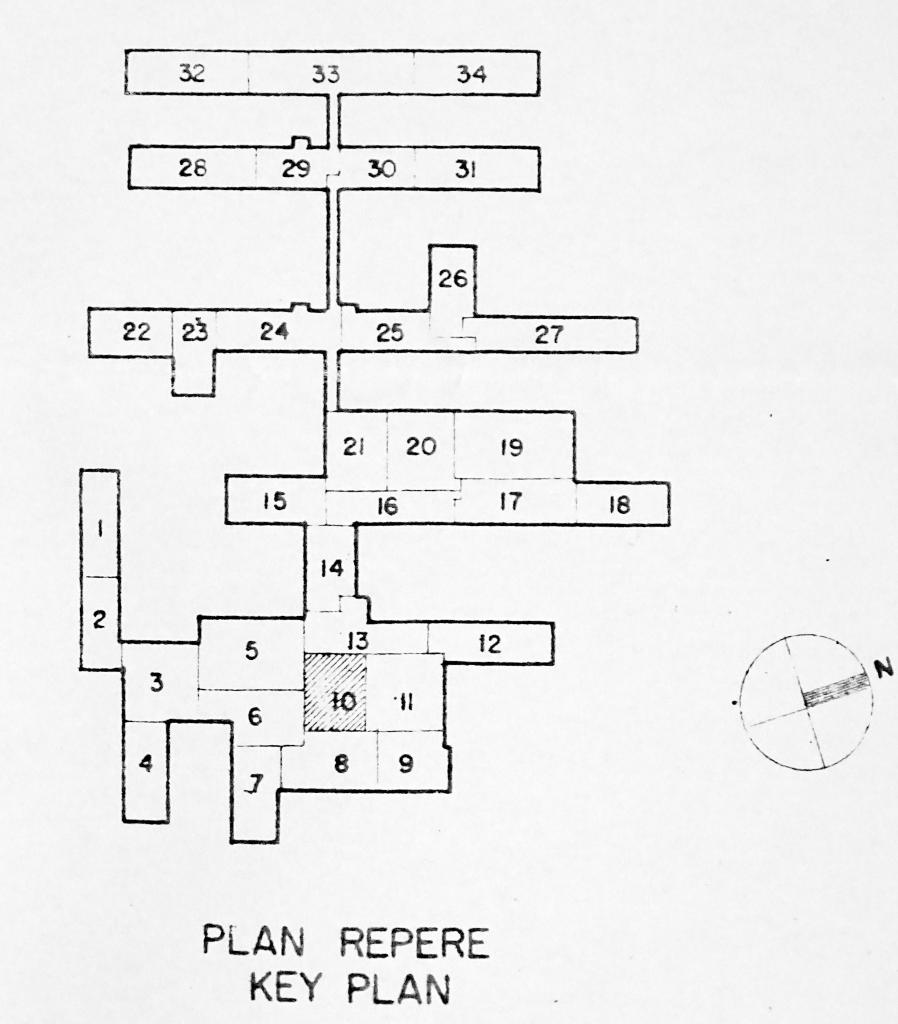

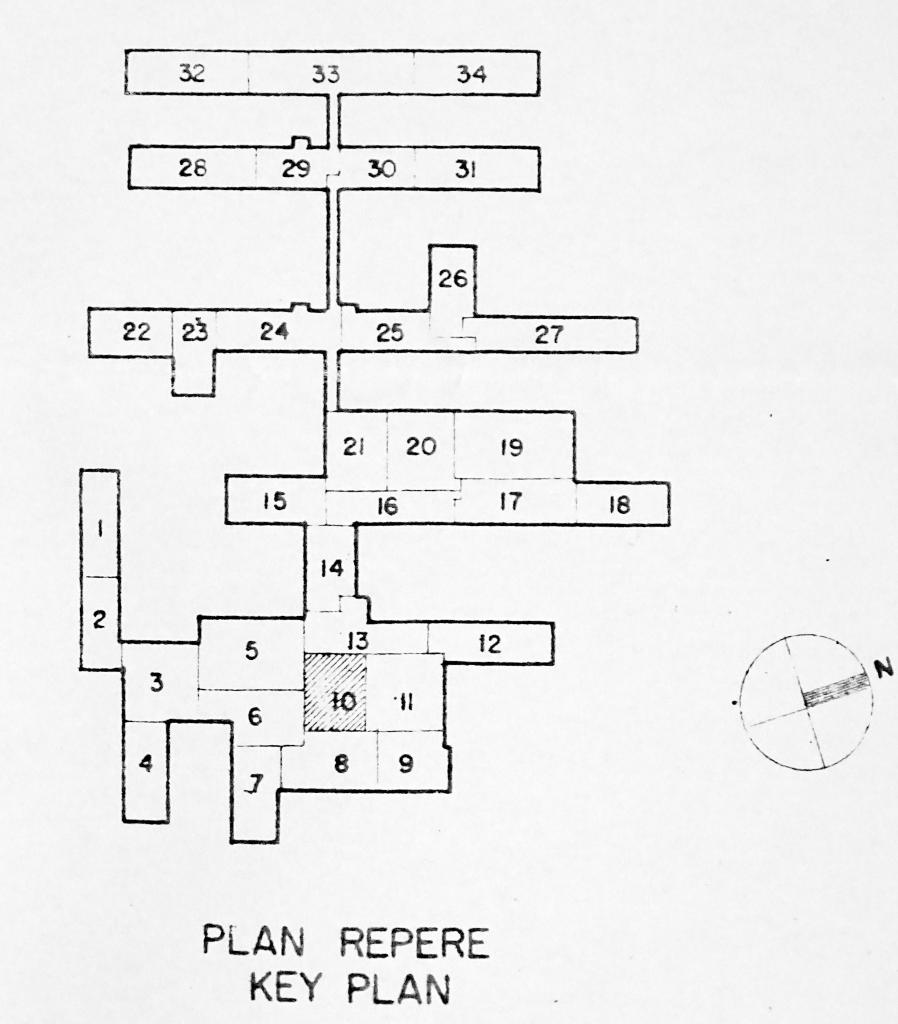

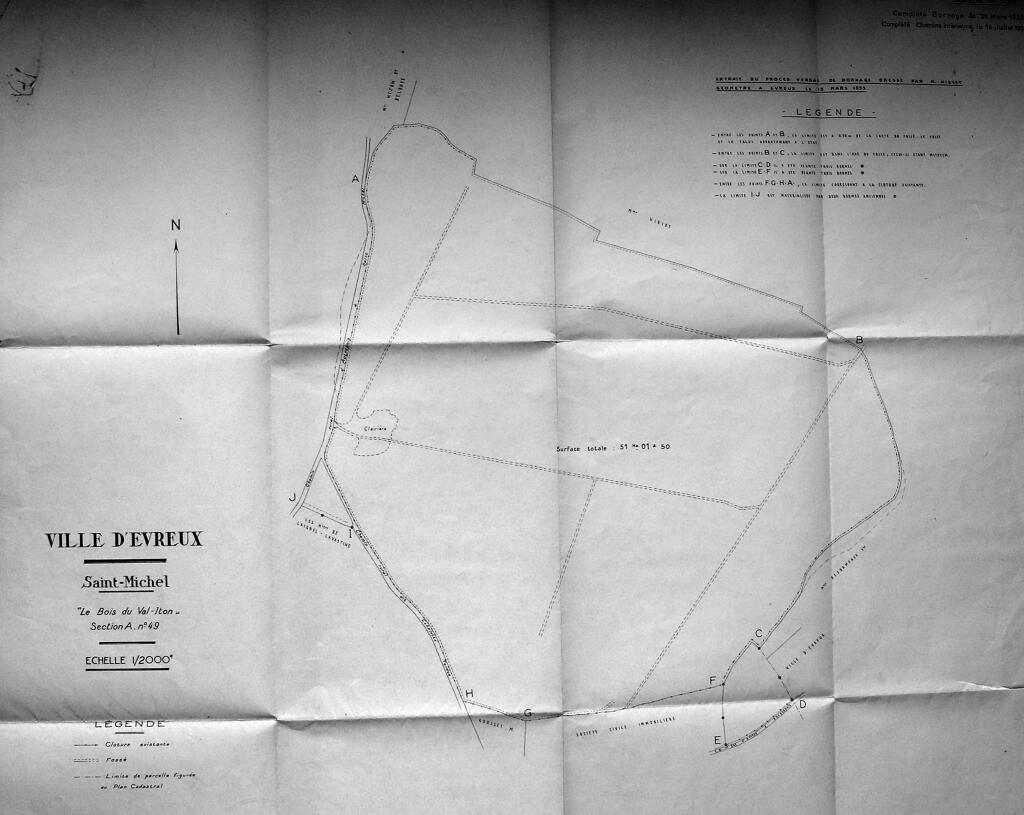

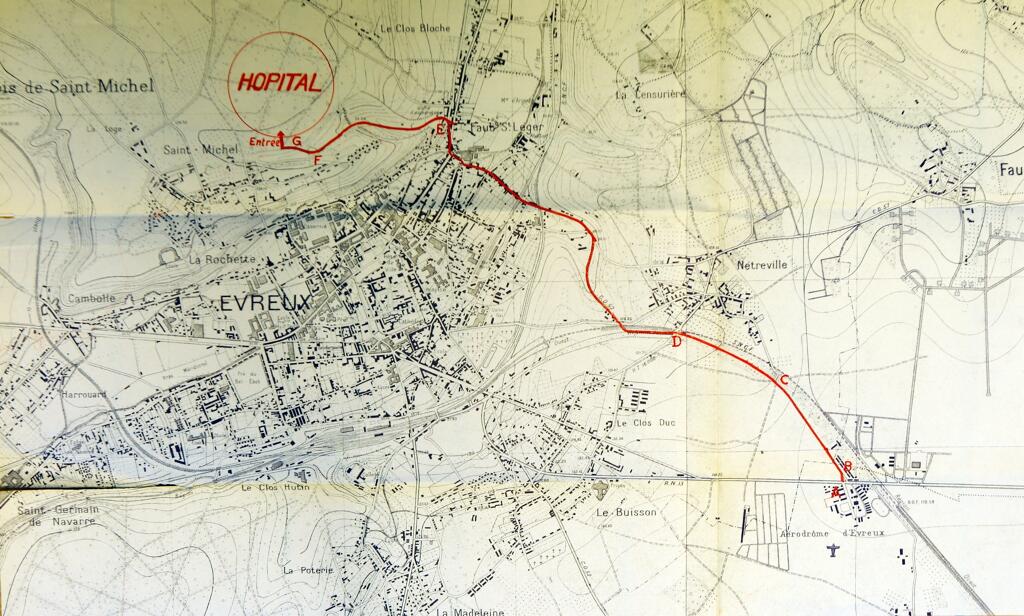

L'hôpital, en rez-de-chaussée comme fréquemment dans l'USAFE, est organisé sous la forme d'un ensemble assez compliqué de bâtiments reposant sur un vide sanitaire, reliés par des couloirs et couvrant plus de 14000 mètres carrés. En ce sens, il ressemble aux hôpitaux des bases aériennes. Il se subdivise en trente-quatre parties qui font chacune l'objet de plans extrêmement détaillés.

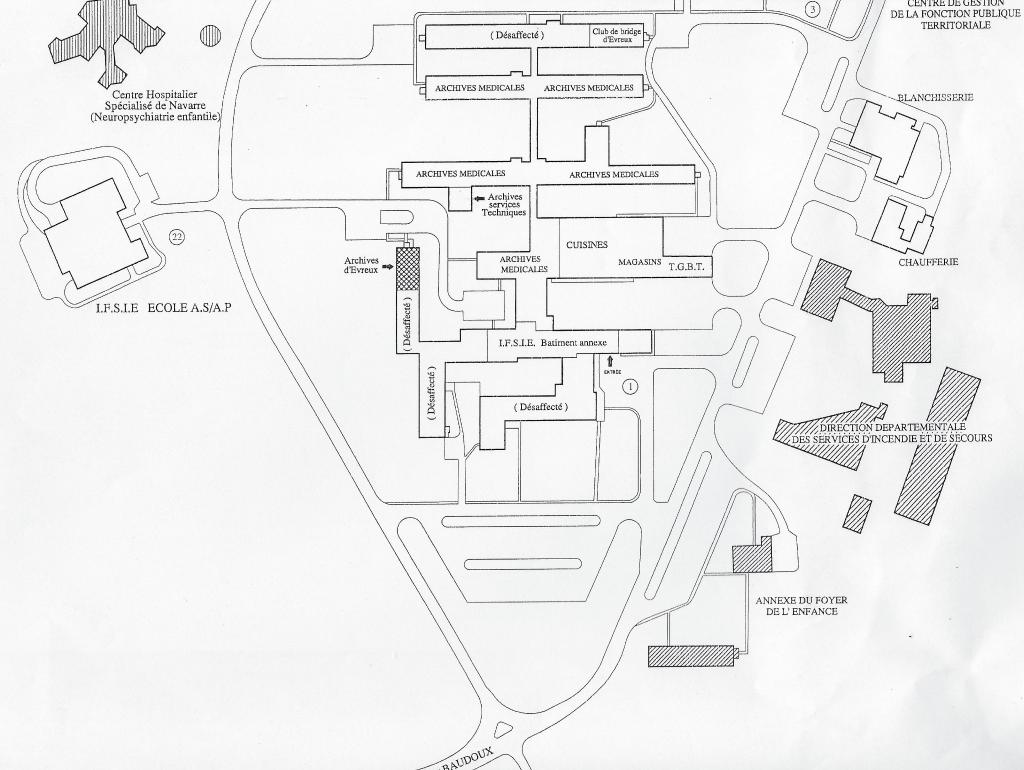

Plan américain de l'hôpital d'Evreux, vers 1958-1960. (NARA via P. Labrude).

Plan américain de l'hôpital d'Evreux, vers 1958-1960. (NARA via P. Labrude).

- 3 : maternité avec deux salles d’accouchement

- 4 : hospitalisation avec une entrée de visiteurs (de la maternité ?)

- 5 : urgences avec 12 lits

- 6 : chirurgie avec 4 salles d’opération

- 7 : ophtalmologie et ORL

- 9 : pédiatrie et neuropathologie

- 10 : médecine physique (réadaptation) et une autre partie ophtalmologie et ORL

- 11 : radiologie et biologie clinique

- 12 : administration

- 14 : service dentaire avec 3 cabinets

- 15 : bibliothèque, chapelain, coiffeur, etc.

- 20 : cuisine

- 23 : hospitalisation avec chambres à 16 lits, 4 et 2 lits. On peut donc penser que les secteurs autour de 23 sont des secteurs d’hospitalisation. Sur tous les plans il est mentionné une capacité de 300 lits.

A côté des services d'urgence (douze lits), de médecine, chirurgie (quatre salles d'opération), gynécologie, obstétrique (deux salles d'accouchement et quatorze places à la nursery) et pédiatrie, radiologie, laboratoires de biologie clinique, service dentaire (quatre fauteuils et laboratoire de prothèse) l'hôpital dispose de sections de médecine aéronautique, neurologie et psychiatrie, ophtalmologie et otorhinolaryngologie, médecine physique et réadaptation.

Les chambres ressemblent à celles des hôpitaux de l'US Army : beaucoup de chambres à deux lits, sinon à quatre, huit et seize lits, avec une salle de bain comportant douche et toilette entre deux chambres à deux lits ou pour une à quatre lits, plus les installations sanitaires particulières au personnel hospitalier et quelques salles de bain avec baignoire, l'USAF privilégiant les douches. Les locaux à caractère social comportent un snack-bar, un salon et une salle de jeu, une bibliothèque, un bureau de poste, un coiffeur, un bureau pour la Croix-Rouge et deux bureaux pour les aumôniers. Le chauffage est réalisé par les établissements Sulzer.

Dans les mois qui suivent son ouverture, de trente à quarante naissances ont lieu chaque mois, ainsi que quelques décès. Deux villages américains sont en effet présents en ville : la cité La Fayette au nord-ouest et La Madeleine au sud.

Diverses constructions entourent l'hôpital : poste de garde, logement des officiers femmes, Mess des officiers, foyer, deux dortoirs, garage et POL (Petrol Oil Lubricants) des véhicules de service, station incendie, petit magasin Base Exchange, entrepôt, transformateur électrique, chaufferie, château d'eau, etc.

Historien, professeur des universités, spécialiste de l'histoire de la pharmacie, de la médecine, des installations américaines en France, co-auteur des ouvrages "Les Américains en France".

Docteur ès sciences pharmaceutiques, professeur honoraire des disciplines pharmaceutiques, lauréat de l’université de Nancy et de l’Académie nationale de pharmacie.

Membre de l’Académie internationale d’histoire de la pharmacie, membre de l’Académie de Stanislas de Nancy (ancien président), membre de l’Académie nationale de Metz, membre associé de l’Académie florimontane d’Annecy.

Ancien vice-président de la Société internationale d’histoire de la pharmacie, ancien vice-président de la Société d’histoire de la pharmacie.

Au cours de sa carrière de professeur des universités des disciplines pharmaceutiques à l’université de Lorraine à Nancy, Pierre Labrude s’intéressé à l’histoire de la pharmacie et du médicament, ce qui l’a conduit à travailler sur l’histoire de la santé et à intégrer plusieurs académies. Aujourd’hui professeur honoraire, il préside l’Association des amis du musée de la Santé de Lorraine (qui se trouve sur le campus santé de Brabois) et est membre associé du Centre régional universitaire lorrain d’histoire, qui est l’équipe d’accueil des doctorants en histoire de l’université. Il est également membre de l’Académie nationale de Metz, de l’Académie internationale d’histoire de la pharmacie, et le secrétaire perpétuel de l’Académie de Stanislas.