Chercheuse associée au Parc naturel des Boucles de la Seine Normande depuis 2014, en charge de l'inventaire du patrimoine bâti et des éléments de paysage associés.

- inventaire topographique, boucles de la Seine normande

-

Kollmann ChristopheKollmann ChristopheCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Photographe à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Haute-Normandie, puis de Normandie, de 1981 à 2022.

- (c) Région Normandie - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Pays du Roumois - Routot

-

Commune

Routot

-

Adresse

place du Marché aux Bestiaux (anciennement)

,

place du Général Leclerc

-

Cadastre

non cadastré

-

Dénominationsplace

-

Appellationsaux bestiaux

-

Parties constituantes étudiées

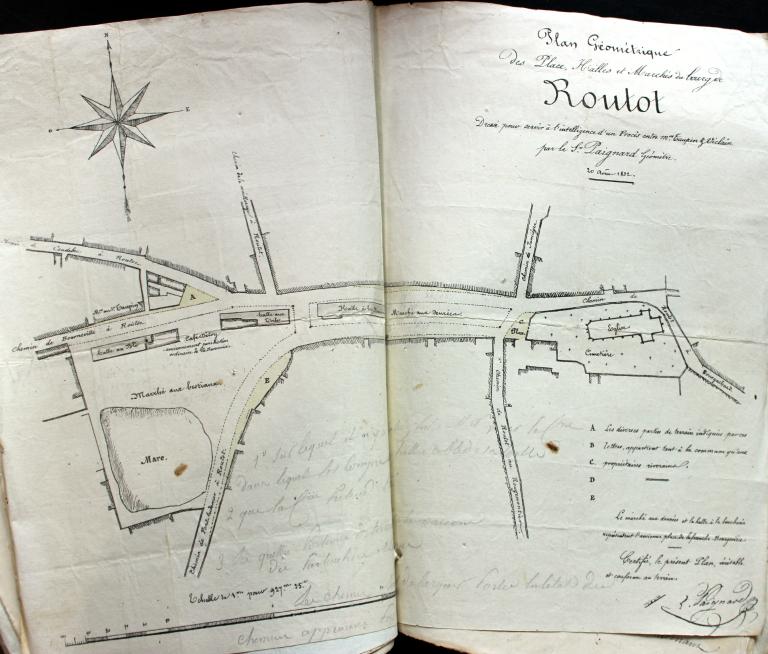

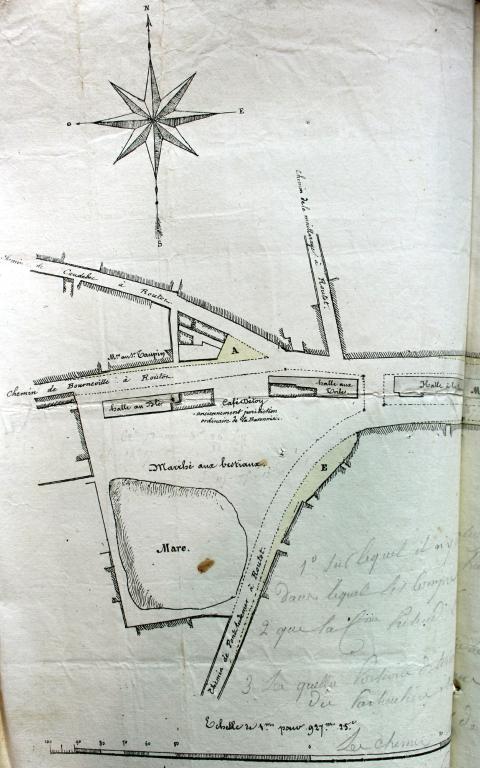

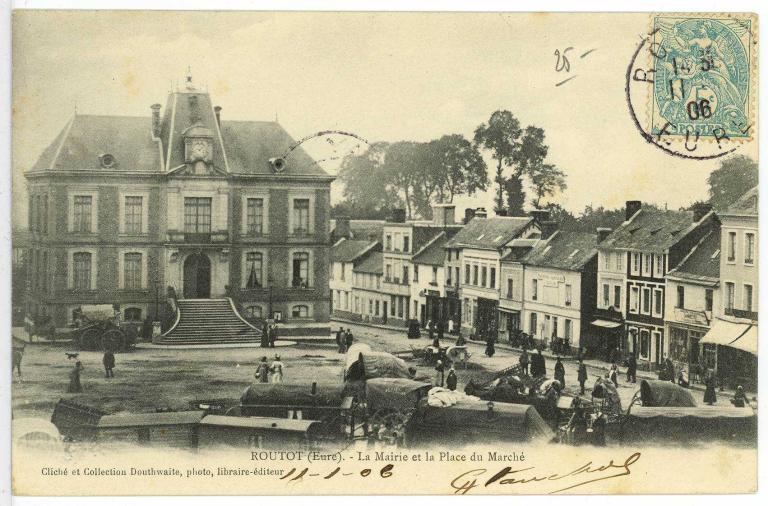

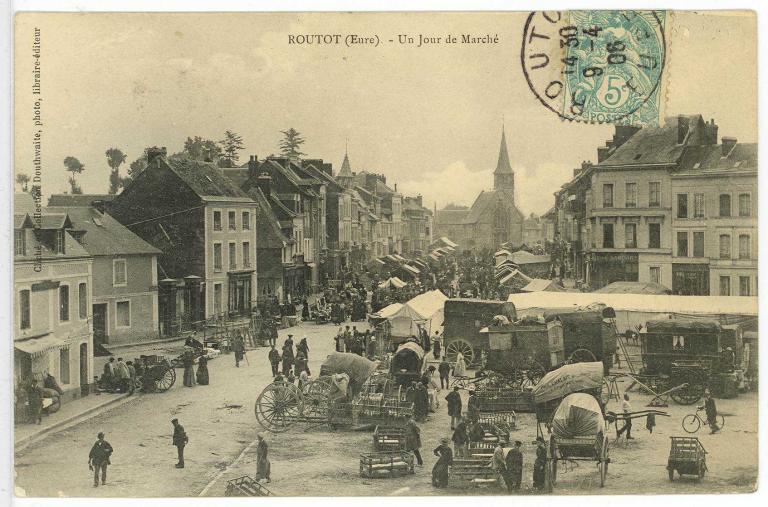

La création du marché de Routot remonte au moins au 13e siècle. Ce carrefour commercial destiné à l'approvisionnement de Rouen s'est rapidement imposé comme le troisième marché de France, après les marchés de Sceaux et de Poissy alimentant la capitale. Il était particulièrement réputé pour la vente des bestiaux gras destinés à la boucherie.

Dans l'aveu rendu en 1542, Claude de Lorraine reconnaît avoir droiture de marché chaque mercredi ainsi que sur les deux foires qui se tiennent chaque année, à la Saint Jean-Baptiste et à la Saint Barthélémy. La baronnie de Routot avait ainsi « droiture de jauge pour mesurage et aunage, droit de traicte et de vuydange et coutume à cause de la vente des boissons, et droit de visitation sur les denrées et marchandises vendues à Routot ». Un autre aveu rendu en 1750 par Guillaume Boissel indique la superficie du marché, soit 5 vergées, sur laquelle s'exerce les droits de la baronnie. Le reste de la place, allant de la halle à la boucherie à l'église et connue sous le nom de « Franche Bourgeoisie », contenait 2 vergées. Dans cet espace, les possesseurs de plusieurs fiefs alentour ainsi que les habitants du bourg étaient exempts de coutume pour la vente de leurs produits et étaient prioritaires pour l'achat des marchandises.

À partir du 17e siècle, la fabrication et le commerce du lin augmentent encore la réputation du village. Une halle aux Toiles est alors créée à proximité de la place du Marché aux Bestiaux.

La concurrence d'autres marchés se fait ressentir entre la fin du 18e siècle (pour la toile de lin, concurrencée par la coton) et le milieu du 19e siècle (pour les bestiaux), à l'époque où Routot a pourtant de grandes ambitions afin de faire ériger des bâtiments publics dignes de la réputation du bourg.

La période post révolutionnaire est particulièrement agitée entre la municipalité et les héritiers des seigneurs de Routot. Après l'abolition des privilèges seigneuriaux sur les chemins, rues et places dans l'enceinte des bourgs obtenue par la loi du 28 mars 1790, la loi du 11 Frimaire an VII attribue aux communes la location des places de marché. La commune entretient alors la place du marché qu'elle dote d'une chaussée de cailloux jusqu'à ce que Mademoiselle Auber, héritière de M. Legingois et de M. Auber, soit reconnue en l'an VII comme légitime propriétaire de la place du marché (au titre de l'aînesse de Pinchepin), sur laquelle s'élèvent les bâtiments et les trois halles (boucherie, grains et toile). Durant près de 40 ans, le conseil municipal de Routot s'épuise à dénoncer auprès des tribunaux les abus commis par M. Vicquelin, époux de Mlle Auber, puis par sa fille Joséphine et par son gendre, M. Levacher, sur l'étendue des droits de place et le montant des tarifs perçus sur l'étalage des marchandises qui prive la commune de ressources considérables. Ces droits de place sont dénoncés à plusieurs reprises comme excessifs par les éleveurs et bouchers fréquentant le marché (500 EDT/5).

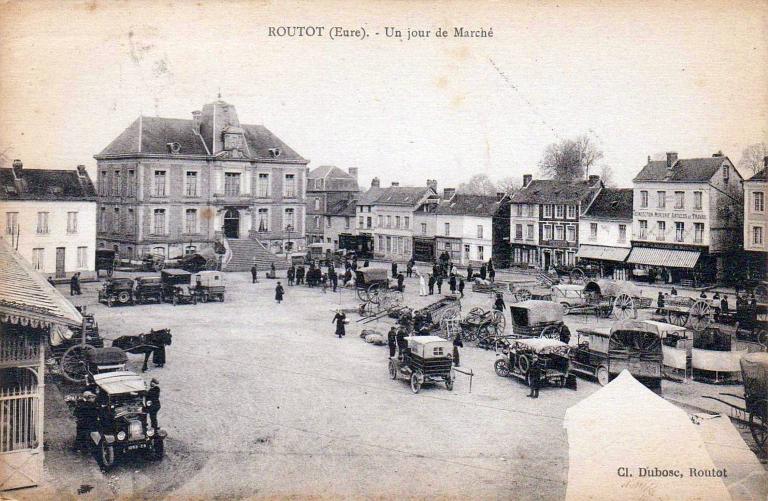

En 1862, on note amèrement que les temps sont difficiles pour la municipalité « … après avoir été dépouillée d’une partie des revenus que lui rapportaient ses marchés par l’autorisation accordée à la ville de Rouen d’établir un marché spécial pour les animaux de boucherie et de le fixer à un jour de semaine très dommageable pour celui de Routot ». (500 EDT/31). De nouveaux marchés émergeront tout au long des 19e et 20e siècles en dépit des protestations renouvelées de Routot. Au début du 20e siècle le marché se réduit à la vente des porcs et veaux. Bientôt le marché des veaux reste seul sur la place, les transactions liées aux porcs s'effectuant derrière la mairie.

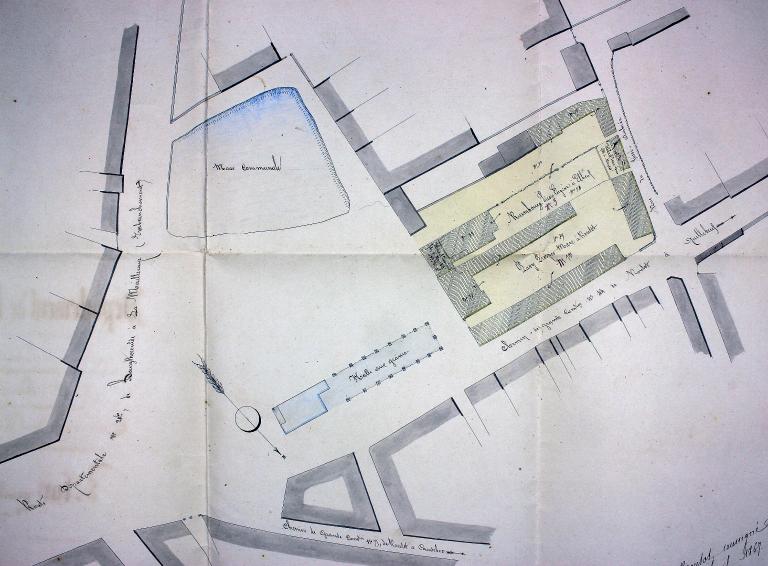

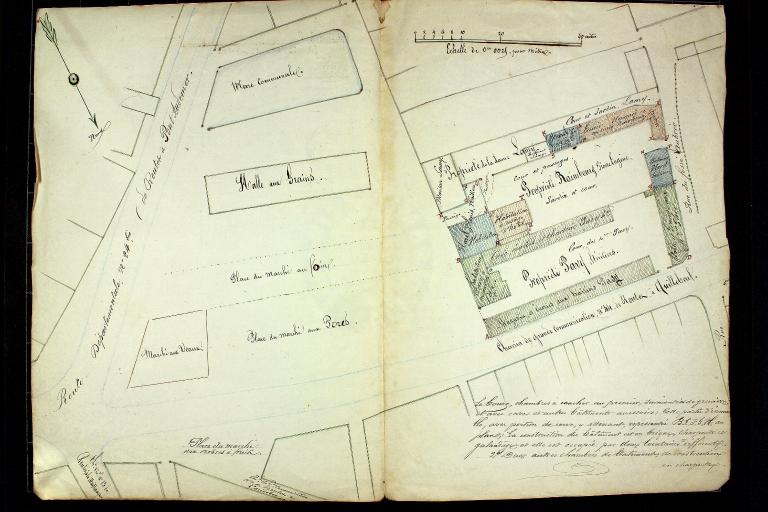

Dans la première moitié du 19e siècle, divers projets traduisent la volonté communale de lier à la place du Marché et à son activité commerciale le cœur des futures institutions républicaines. Le manque d'espace et des finances modestes imposent néanmoins assez vite de construire les écoles indépendamment. Un temps regroupées dans les projets d'avant 1850, la mairie et la salle de justice de Paix seront par ailleurs isolées de la halle aux Grains.

Le nivellement de la place en 1841 marque l'amorce des travaux de réaménagement important du bourg. L'expropriation de plusieurs bâtiments à usage de logement, d'étable, de hangar, etc. permet de gagner l'espace qui manquait depuis toujours à l'ouest de la place et d'entamer le processus de construction de la nouvelle mairie qui débute en 1880, donnant à la place sa physionomie quasiment définitive.

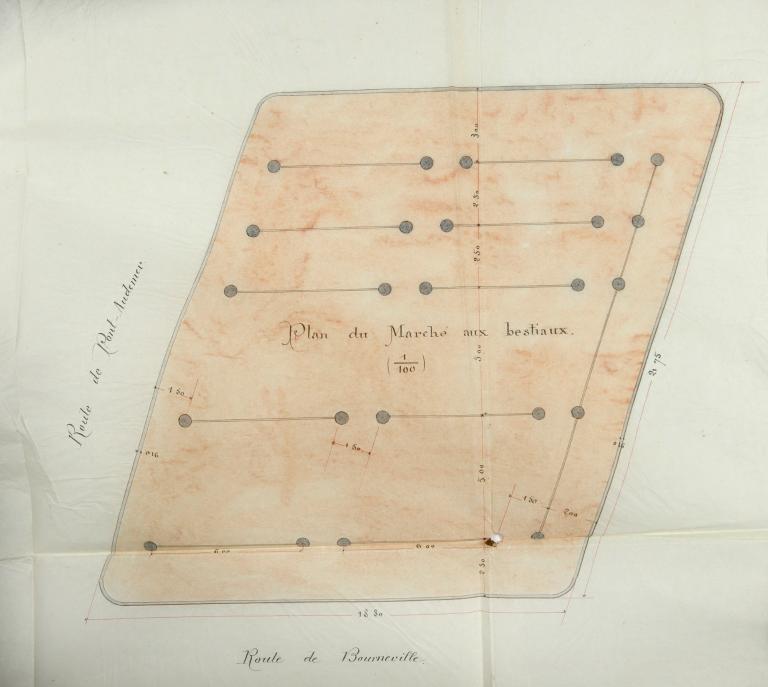

En 1889, sur les plans de l'architecte Cossard, sont installées des bornes qui délimitent les emplacements destinés aux veaux et aux porcs.

La construction de la nouvelle halle aux Grains au sud de la place entraîne la réduction (vers 1870) puis le comblement intégral de la grande mare communale en 1925. Cette mare, alimentée uniquement en eaux pluviales, permettait d'abreuver les bêtes lors du marché du mercredi. En 1928 est confié au paysagiste Lelu de Bernay la mission d'aménager un square au sud de la place, sur les espaces dominant la mare nouvellement comblée et le réservoir souterrain qui vient d'être construit.

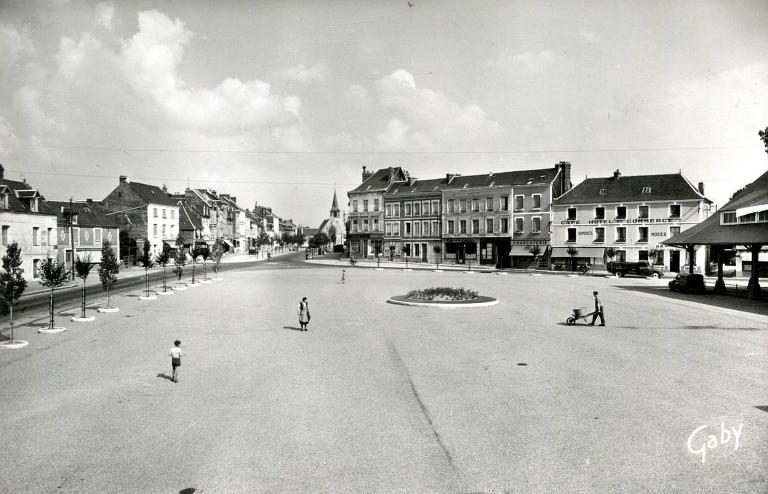

Lors de l'importante phase de réaménagement de la place, en 1954-55, ces structures sont enlevées et l'ensemble de la surface est goudronnée pour former un parking automobile. Une partie des bornes et "des perches aux veaux" est remployée aux abords du square, le surplus est vendu à la commune du Landin.

-

Période(s)

- Principale : 14e siècle , (détruit)

- Principale : 15e siècle , (détruit)

- Principale : 16e siècle , (détruit)

- Principale : 17e siècle , (détruit)

- Principale : 18e siècle , (détruit)

- Principale : 19e siècle , (détruit)

- Principale : 20e siècle

Sous l'Ancien Régime, la place s'étend sur une surface de près de 4 700 m² (7 vergées) depuis l'église, en passant par le centre bourg pour aboutir à une vaste place au niveau de l'actuelle mairie. Au 19e siècle, outre la présence de la nouvelle halle aux Grains qui s’installe au sud, l'espace est divisé en différentes sections pour les fourrages et les bêtes. On trouve successivement la place pour le marché au foins, aux porcs, aux veaux, ce dernier étant matérialisé au sol par des bornes en fontes.

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Archives départementales de l'Eure

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Archives départementales de l'Eure

- (c) Archives départementales de l'Eure

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

Documents d'archives

-

Archives communales, Routot : non coté

AM Routot. Registres de délibération du conseil municipal.

-

Archives départementales de l'Eure, Evreux : 500EDT/31t

AD Eure. Série EDT : 500 EDT/31t, Routot, travaux communaux.

-

Archives départementales de l'Eure, Evreux : 3PL/958/5

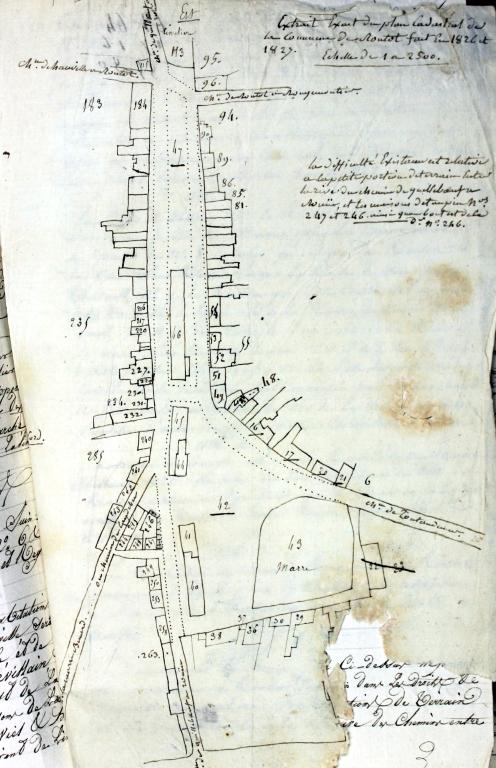

AD Eure. 3PL/958/5, plan cadastral, Routot, section C du Bourg, 1ère feuille, 1826.

-

Archives départementales de l'Eure, Evreux : 8 FI

AD Eure. Fonds figurés, série FI, cartes postales : 8 FI, Routot.

Routot -

Archives départementales de l'Eure, Evreux : 5O6/608

AD Eure. Série O, sous-série 5O6, 5O6/608 : Routot, bâtiments communaux.

Bibliographie

-

Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande

CLÉMENT Louis (chanoine). Essai sur les halles et le marché de Routot, imprimerie de l'Eure, 1935, 37 p.

Annexes

-

AD Eure.- 500 EDT 5 : copie d’un acte du 6 août 1542 dans le bulletin n° 4926, Reg Folio 66 archives du royaume, section domaniale

-

AD Eure.- 500 EDT 5 : pièces du procès entre MM. Taupin et Vicquelin (1830-1832)

-

AD Eure.- 500 EDT 5 : pièces relatives à un procès entre la commune et la famille Vicquelin au sujet de la possession de la place du marché (1833-1840)

-

CLEMENT, Louis (chanoine), Essai sur les halles et le marché de Routot, p. 9-10

Chargé d'études à l'Inventaire général du patrimoine culturel depuis 1991. Ingénieur d'études (DRAC Haute-Normandie jusqu'à la loi de décentralisation), puis ingénieur et ingénieur principal, Région Normandie.

Spécialités : vitrail (correspondant du centre Chastel pour la Haute-Normandie), patrimoine rural, construction navale, patrimoine militaire (fortifications du mur de l'Atlantique dans le cadre du PCR mur de l'Atlantique), patrimoine aéronautique, patrimoines commémoratifs.

Chercheuse associée au Parc naturel des Boucles de la Seine Normande depuis 2014, en charge de l'inventaire du patrimoine bâti et des éléments de paysage associés.

Chargé d'études à l'Inventaire général du patrimoine culturel depuis 1991. Ingénieur d'études (DRAC Haute-Normandie jusqu'à la loi de décentralisation), puis ingénieur et ingénieur principal, Région Normandie.

Spécialités : vitrail (correspondant du centre Chastel pour la Haute-Normandie), patrimoine rural, construction navale, patrimoine militaire (fortifications du mur de l'Atlantique dans le cadre du PCR mur de l'Atlantique), patrimoine aéronautique, patrimoines commémoratifs.