Comme toutes les fermes du Roumois, les principales fermes de Routot : la Carrière, les Bourits ou Rachet, le Roumois, la Croix de l'Horme, Trouville, la Croix, les Tasseaux, etc... ont une cour masure contenant souvent plusieurs acres, plantée d'arbres fruitiers.

Une ceinture d'arbres de haut jet, ormes, hêtres, frênes, chênes, abritait l'habitation contre la bise du Nord ou le "rible" et les vents de l'ouest assez violents sur ce plateau élevé. On ne peut que regretter la disparition presque complète de cette double, parfois triple rangée de beaux arbres encadrant le corps de ferme.

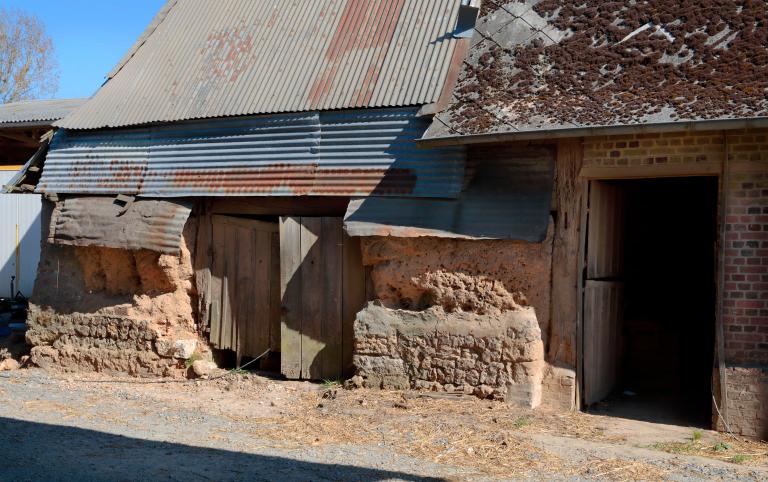

Cette protection était souvent complétée par un mur en bauge d'une hauteur moyenne de 6 pieds, ou d'un talus appelé "fossé". La plupart des masures avaient deux portes charretières, dont l'une donnait sur la campagne. La porte sur le chemin était ordinairement surmontée d'un large toit de chaume et flanquée d'une petite porte pour les piétons, appelée pothuit. Ces vieilles portes, elles aussi, ne sont plus qu'un souvenir et nous avons vu enlever la dernière, au hameau des Bérangers, peu après notre arrivée à Routot.

La demeure du fermier était construite en colombage rempli de bauge ou de brique et recouvert de chaume. On accédait au grenier par un escalier placé en dehors et abrité par un gâble. Une cuisine et deux ou trois chambres avec fenêtres à petits carreaux formaient "la maison". La ferme des Tasseaux nous semble être le type le mieux conservé de ces habitations.

Souvent, comme à la ferme de Trouville, le côté à l'Ouest et au Nord était "essenté" pour protéger la muraille contre les rafales.

Les bâtiments d'exploitation, couverts en paille, écuries, bergerie, étables, grange, charterie, pressoir, cave, four et buanderie, colombier, poulailler ou poulier, loges aux oies (jars et pirottes), aux canards (boures, bourettes et malards), aux dindons (picots), niches à lapins, étables à porcs, étaient disséminées dans la cour, afin de limiter le sinistre en cas d'incendie. La ferme des Bourits nous offre un exemple bien caractérisé de cette dispersion : elle comprend, en effet, plus de dix corps de bâtiments épars.

La masure se complétait par une vaste mare et un jardin potager, auprès duquel se trouvaient quelquefois plusieurs ruches de "mouches à miel".

(...) Le fumier formait le principal élément de l'amendement du sol ; les boues du marché, dans lesquelles ont laissait stagner la paille, au détriment de l'hygiène, étaient fort appréciées des cultivateurs voisins. On utilisait également le marnage pour augmenter le rendement des champs ensemencés ; dans beaucoup de baux, il est dit que le bailleur fera percer une marnière et que le preneur transportera la marne dans les champs.

(...) Les céréales les plus cultivées étaient le blé et l'avoine. L'ensemencement en seigle et en orge ne couvrait que de faibles parcelles de terrain. Les pois, la vesce, le trèfle constituaient les cultures fourragères. On appelait "dragées" le mélange de divers grains comme la vesce et l'avoine, semés ensemble et destinés à être donnés en vert aux bestiaux.

La navette, vulgairement appelée "rabette" était peu en faveur et les baux contenaient parfois la clause suivante : le semeur ne pourra semer aucune rabette sur les terres labourables.

Le chanvre cultivé dans les paroisses de Bosgouet, St-Ouen, Caumont, Mauny, Yville était délaissé à Routot et dans les environs pour le lin qui exige un sol plus riche.

Le lin après avoir été cueilli à la main, séché et mis en meule, était roui dans certains endroits réservés à cet usage, appelés "Fosses" et "Rotoirs" ou "Routoirs" ; les plus importants étaient le Rotoir Aubrée, à l'ouest du bourg, et la Fosse à la Grise dans les fonds du Criquet.

Conservateur, chercheur, service de l'Inventaire du Patrimoine Haute-Normandie 1980-1990.