Chercheuse à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Basse-Normandie, puis de Normandie, depuis 2010. Spécialité : patrimoine industriel, co-référente du Label "Patrimoine de la Reconstruction en Normandie".

- patrimoine industriel, patrimoine industriel de l'arrondissement de Caen

-

Decaëns FrançoisDecaëns FrançoisCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Photographe à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Basse-Normandie de 1983 à 2004.

- (c) Région Normandie - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Calvados - Bretteville-sur-Laize

-

Hydrographies

la Laize

-

Commune

Bretteville-sur-Laize

-

Lieu-dit

le Moulin de Tesson

-

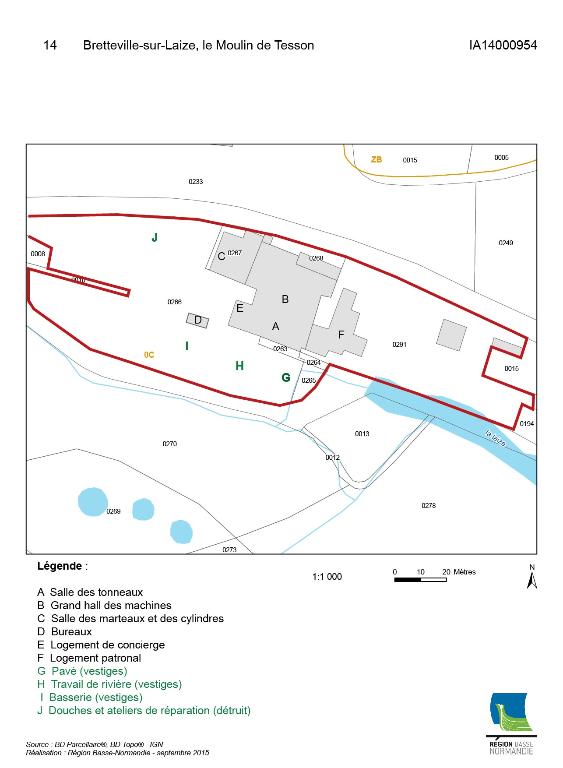

Cadastre

1809

C

58

;

2013

0C

263, 264, 265, 266, 267, 268, 291

-

Dénominationsmoulin à farine, moulin à huile, moulin à tan, tannerie

-

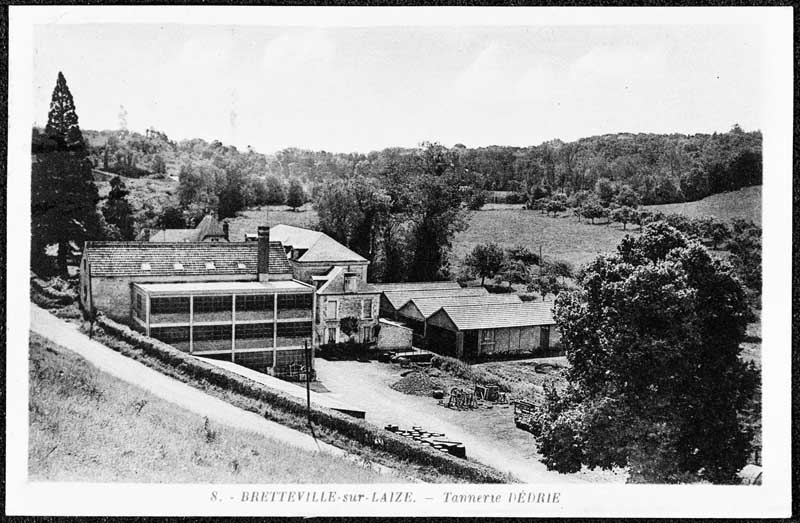

Appellationsmoulin de Tesson, Manufacture de cuirs - Usine du Tesson - Paul Dédrie, Anciens établissements Dédrie, Les Tanneries de Normandie

-

Parties constituantes non étudiéesatelier de fabrication, magasin industriel, logement patronal, conciergerie, bureau

Évolution historique du site :

Le moulin de Tesson, attesté en 1255, est exploité à la fin des années 1850 par Charles Fontaine. Vers 1859, Adjutor Blin, alors propriétaire, le fait transformer en moulin à huile par François Langlois (Bretteville-sur-Laize) et Frédéric Dan (Fresney-le-Puceux). La roue en place est remplacée par une roue de 3,60 m de diamètre sur 2,80 m de largeur. Le moulin, réglementé le 19 octobre 1864, poursuit son activité jusqu’en 1883. Possession de Jules Blin, il est mentionné comme moulin à tan désaffecté en 1916. L'année suivante, Paul Dédrie, tanneur du département du Nord réfugié à Bretteville-sur-Laize avec son contremaître M. Verhaeghe, installe une tannerie au Moulin de Tesson. En 1918, celle-ci dispose de 21 m3 de fosses pour une production par tannage lent. A partir de 1921, il introduit le tannage rapide (enquête de la commission d’hygiène en octobre 1920 et autorisation préfectorale en février 1921). Vers 1925, il fait construire quatre hangars (structure béton, murs en brique, toit à deux pans couvert en tuile mécanique), un grand hall pour les machines (charpente métallique, toit couvert en tôle), une maison patronale et une maison de concierge. Les peaux traitées proviennent d’Argentine et de Nouvelle-Zélande. La production, constituée de cuir fort pour semelle et de cuir mou corroyé, est vendue essentiellement à des fabricants de chaussures. Entre 1938 et 1941, la tannerie augmente sa capacité de production, passant de 105 à 245 m3 de cuves et fosses, elle fournit entre autres l’armée allemande. L’activité est interrompue entre 1943 et 1945. L’entreprise, rachetée en 1945 par Georges Klein, tanneur de Cambrai, est exploitée sous le nom des « Anciens établissements Dédrie » jusqu’en 1948, puis des « Tanneries de Normandie ». Klein fait construire de nouveaux bâtiments (basserie avec bureaux attenants, atelier de menuiserie, douches) et couvrir le pavé près du déversoir du bief. La production se diversifie : outre les peaux, des trépointes et du matériel de sellerie sont également fabriqués. Les Tanneries disposent de commissionnaires en France et en Afrique du Nord. Les bâtiments subissent deux incendies, en août 1955 (charpente de l’ancien moulin à huile détruite) et janvier 1960 (dommages au niveau de l’atelier des peintures). La production est peu à peu délocalisée en Algérie. Active jusqu’en 1962, la tannerie devient ensuite un simple lieu de stockage des peaux, pour cesser définitivement son activité en 1966.

Machines industrielles et procédés de production :

Paul Dédrie utilise pendant une dizaine d'années la roue hydraulique pour actionner ses marteaux. Il fait également installer un moteur électrique alimenté par une turbine et un moteur à gaz pauvre au charbon. Un arbre de transmission entraîne l’ensemble des machines, qui disposent chacune d’un système d’embrayage individuel. Vers 1930, la tannerie est équipée d’une écharneuse, de tonneaux de tannage, d’une presse pour l’essorage des cuirs, d’une dérideuse Turner pour les tendre et les aplanir, de cylindres pour les assouplir, d’une lisseuse pour le travail des croupons et d’une dérayeuse pour raboter les aspérités de la matière. Après 1945, Georges Klein fait installer de nouvelles machines, de marque Italienne, notamment une écharneuse, dix tonneaux pour le tannage, le rinçage ou la teinture, des machines pour les différents traitements du cuir, toutes dotées d’un moteur électrique. En 1962, elles sont expédiées dans la nouvelle usine d’Oran.

Personnel et conditions sociales :

Dans les années 1930, la tannerie emploie une cinquantaine d’employés, 12 en 1945, 77 en 1952 (dont 10 femmes), 81 en 1958 (23 femmes), 47 en 1959 (7 femmes), seulement 16 en janvier 1962.

-

Période(s)

- Principale : Milieu du Moyen Age

- Principale : 3e quart 19e siècle , daté par source

- Principale : 2e quart 20e siècle , daté par source

- Principale : milieu 20e siècle , daté par source

-

Auteur(s)

- Personnalité : propriétaire attribution par source

- Personnalité : propriétaire attribution par source

- Personnalité : propriétaire attribution par travaux historiques

La plupart des bâtiments de l'ancienne tannerie, situés en contrebas de la route départementale 132, sont en place ; cependant ils ont été soit remaniés, soit désaffectés.

Le bâtiment affecté aux marteaux et aux presses puis aux tonneaux, en moellons de calcaire, est couvert d'un toit à longs pans en tôle ondulée. La conciergerie mitoyenne, à un étage carré en moellons de calcaire, est couverte d'un toit à longs pans et à croupe en ardoise. La basserie, de 1925 (deux étages carrés surmontés d'un étage de comble, couverte d'un toit à longs pans en tuile mécanique), et le magasin à cuir (deux étages carrés, en béton et remplissage brique, enduit, couvert d'un toit en terrasse) ont été convertis en habitations.

Situé à côté de la basserie, le bâtiment des bureaux est en brique.

-

Murs

- calcaire moellon

- brique

-

Toitsardoise, tuile mécanique, tôle ondulée

-

Étages2 étages carrés, étage de comble

-

Couvrements

-

Couvertures

- toit à longs pans

- toit à longs pans croupe

- terrasse

-

Énergies

- énergie hydraulique produite sur place

-

État de conservationétablissement industriel désaffecté, mauvais état

-

Statut de la propriétépropriété privée

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Calvados. M 8636. Commerce et industrie, statistique industrielle. 1856-1861.

-

AD Calvados. 3P 2754. Bretteville-sur-Laize. Etat de sections. 1811.

-

AD Calvados. 3P 2756. Bretteville-sur-Laize. Matrice cadastrale des propriétés foncières bâties et non bâties. 1822-1913.

Folio 108, 25, 48. -

AD Calvados. 3P 2762. Bretteville-sur-Laize. Matrice cadastrale des propriétés bâties. 1881-1911.

Case 15. -

AD Calvados. 3P 2763. Bretteville-sur-Laize. Matrice cadastrale des propriétés bâties. 1911-1961.

Case 16, 217, 212, 211, 207, 301. -

AD Calvados. P 7040. Registre des patentes.

-

AD Calvados. S 1105. Moulins et usines. Arrondissement de Caen. B.

Bretteville-sur-Laize - Moulin à huile du sieur Blin. 1864. -

AD Calvados. S 12923. Rivière de la Laize.

Moulin Tesson. M. Blin. -

AD Calvados. S 12977. Service hydraulique, fiches de taxes et de dénomination d’usines, taxes statistiques, période quinquennale. 1860-1940.

Bibliographie

-

PONSOT, Philippe. Bâtiments et équipements des usines à huile du Calvados, 1785-1883. In CONGRES RÉGIONAL DES SOCIÉTÉS HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES DE NORMANDIE (1988 ; L’Aigle). L’homme et l’industrie en Normandie, du néolithique à nos jours. Alençon : Société Historique et Archéologique de l’Orne, 1990, p. 347-362.

-

PONSOT, Philippe. La fabrication de l’huile de colza dans la vallée de la Laize au XIXe siècle. Rapport 16. Caen : Université de Caen, 1985.

-

PONSOT, Philippe. Les tanneries de Bretteville-sur-Laize : 1874-1920. 2 vol. (80 f.+annexes.) : ill. ; 30 cm. Mém. DEA : Histoire contemporaine : 1982 : Caen.

-

PONSOT, Philippe. Tanneries et tanneurs en Cinglais. Cully : Orep éditions, 2005. 128 p. ISBN 2-912925-86-X.

-

PONSOT, Philippe, SAVARY, Didier. Artisanat et industries dans la vallée de la Laize, aux XIXe et XXe siècles : exposition, Bretteville-sur-Laize, 27 mai – 2 juin 1987. Bretteville-sur-Laize : Conseil municipal de Bretteville-sur-Laize, 1987. 19 p.

Périodiques

-

BUFFARD, J. Regard sur le passé : La vallée de la Laize royaume des moulins à tan. Ouest-France, 29 décembre 1987.

-

GOSSE, Paul. Moulins à tan et tanneries de la Vallée de la Laize. Liberté - Le Bonhomme libre, 8 avril 1988.

-

GOSSE, Paul. Moulins à tan et tanneries de la Vallée de la Laize : Patrons et ouvriers : souvent des agriculteurs. Liberté - Le Bonhomme libre, 15 avril 1988.

-

GOSSE, Paul. Moulins à tan et tanneries de la Vallée de la Laize : Les souvenirs des anciens. Liberté - Le Bonhomme libre, 27 avril 1988.

-

Région Basse-Normandie - Inventaire général du patrimoine culturel, Caen

LECHAUDE D'ANISY, Amédée-Louis. Extrait des chartes, et autres actes normands ou anglo-normands, qui se trouvent dans les archives du Calvados. Vol. 2. Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, 1835, tome VIII. 555 p.

p. 164. -

PONSOT, Phillippe. Les moulins à tan et marteaux à battre le cuir de Bretteville-sur-Laize, Fresney-le-Puceux, Gouvix (1874-1920). Annales de Normandie, 34e année n°2, 1984. pp. 171-189.

-

En pleine nuit, à Brettevillle-sur-Laize, un incendie fait 15 millions de dégâts aux « Tanneries de Normandie », le directeur espère éviter le chômage pour ses 70 ouvriers. Ouest-France, 24 août 1955.

Documents figurés

-

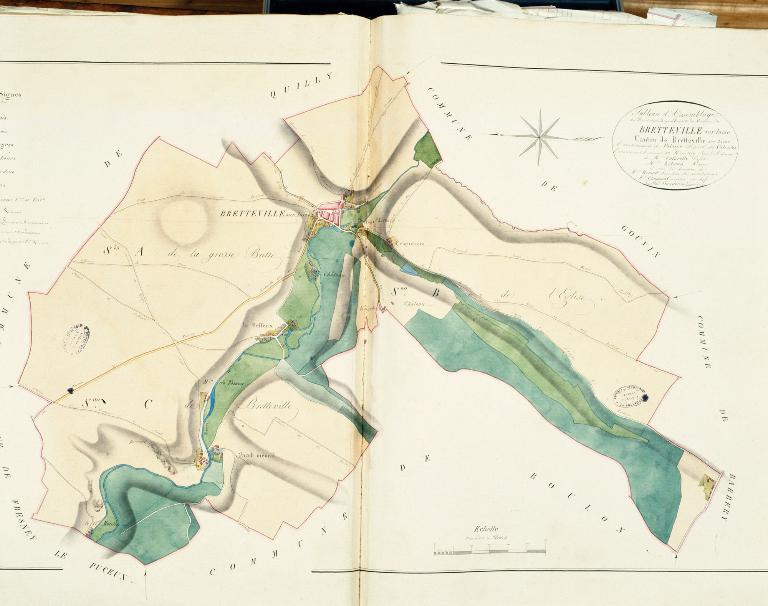

AD Calvados. 3P 1930_051_052. Bretteville-sur-Laize. Tableau d'assemblage du plan cadastral parcellaire. 1809.

-

AD Calvados. 3P 1930_057_058. Plan cadastral napoléonien. Bretteville-sur-Laize. Section C. 1809.

-

Carte topographique des cantons du Calvados. 15e feuille, canton de Bretteville-sur-Laize, dressée par Simon. 1839. (AD Calvados. Fi 1846 W 13).

Lien web

- Ponsot, Philippe. Les moulins à tan et marteaux à battre le cuir de Bretteville-sur-Laize, Fresney-le-Puceux, Gouvix (1874-1920). Annales de Normandie, 34e année n°2, 1984. pp. 171-189. (Pdf - 1,69 Mo).

- BUFFARD, J. Regard sur le passé : La vallée de la Laize royaume des moulins à tan. Ouest-France, 29 décembre 1987. (Pdf - 457 Ko).

- GOSSE, Paul. Moulins à tan et tanneries de la vallée de la Laize. Liberté - Bonhomme libre, 8 avril 1988. (Pdf - 441 Ko).

- GOSSE, Paul. Moulins à tans et tanneries de la Vallée de la Laize : Patrons et ouvriers souvent des agriculteurs. Liberté - Bonhomme libre 16 avril 1988. (Pdf - 666 Ko).

- GOSSE, Paul. Moulins à tans et tanneries de la Vallée de la Laize : Les souvenirs des anciens. Liberté - Bonhomme libre, 22 avril 1988. (Pdf - 299 Ko).

Annexes

-

LECHAUDE D'ANISY. Extrait des chartes, et autres actes normands ou anglo-normands, qui se trouvent dans les archives du Calvados. Vol. 1. (Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie ; tome VII). Caen : Léchaudé d'Anisy, 1834. 550 p.

-

AD Calvados. S 12923. Rivière de la Laize. Moulin Tesson. M. Blin.

Chercheur à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Basse-Normandie de 1982 à 2001. Spécialité : patrimoine industriel. Chef du service Régional de l'Inventaire de Basse-Normandie de 2001 à 2016, puis de Normandie jusqu'en 2018.

Chercheuse à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Basse-Normandie, puis de Normandie, depuis 2010. Spécialité : patrimoine industriel, co-référente du Label "Patrimoine de la Reconstruction en Normandie".

Chercheur à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Basse-Normandie de 1982 à 2001. Spécialité : patrimoine industriel. Chef du service Régional de l'Inventaire de Basse-Normandie de 2001 à 2016, puis de Normandie jusqu'en 2018.