Photographe à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Basse-Normandie, puis de Normandie, depuis 2005.

- opération ponctuelle, Abbaye aux Dames de Caen

- (c) Région Normandie - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Caen - Caen-6

-

Commune

Caen

-

Adresse

place Reine Mathilde

-

Emplacement dans l'édifice

choeur

-

Dénominationschapiteau

-

Dossier dont ce dossier est partie constituante

Maylis Baylé a rapproché les chapiteaux du chœur de ceux de la croisée du transept et de la nef, tout en les estimant plus tardifs (1080-1090), ainsi que de ceux de la chapelle Sainte-Paix. Elle émet l'hypothèse qu'ils pourraient être issus du même atelier que ceux de cette chapelle.

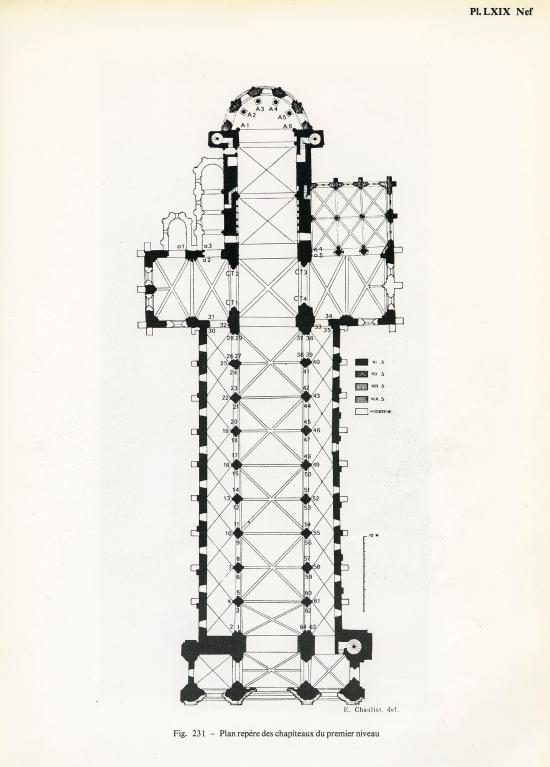

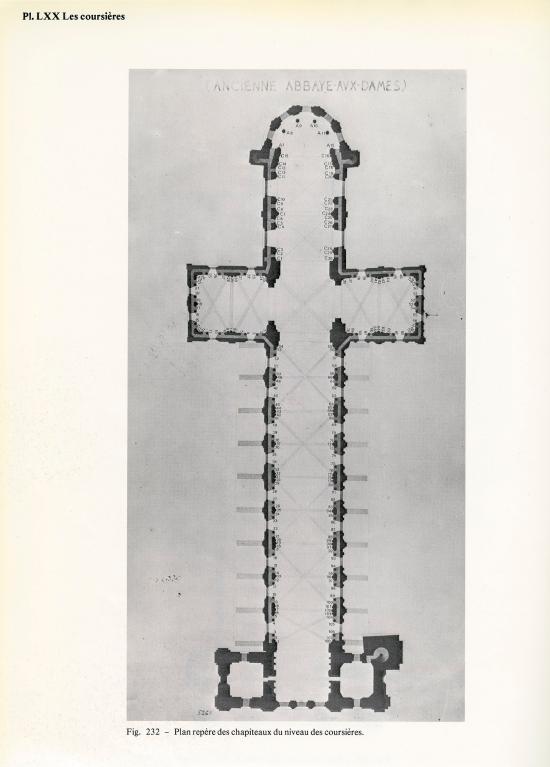

Les chapiteaux des baies hautes du chœur ont partiellement gardé leur authenticité. La plupart ont été retaillés comme l'atteste par comparaison un dessin de John Sell Cotman dans l'ouvrage Architectural antiquities of Normandy paru 1822 (pl. 37). Consécutivement aux interventions réalisées à la veille de la Révolution et au 19e siècle, la plupart des chapiteaux du chœur offre une surface légèrement striée par l'usage d'un outil du type chemin de fer. Plusieurs ont été partiellement retaillés (C 2, 4, 7, 11, 14, 15, 16, 22, 24, 30), d'autres sont entièrement modernes (C 6, 9, 12, 18-20) soit 6 sur total de 30 chapiteaux.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 11e siècle , daté par travaux historiques

- Secondaire : 4e quart 18e siècle , daté par source, daté par travaux historiques

- Secondaire : 3e quart 19e siècle , daté par source, daté par travaux historiques

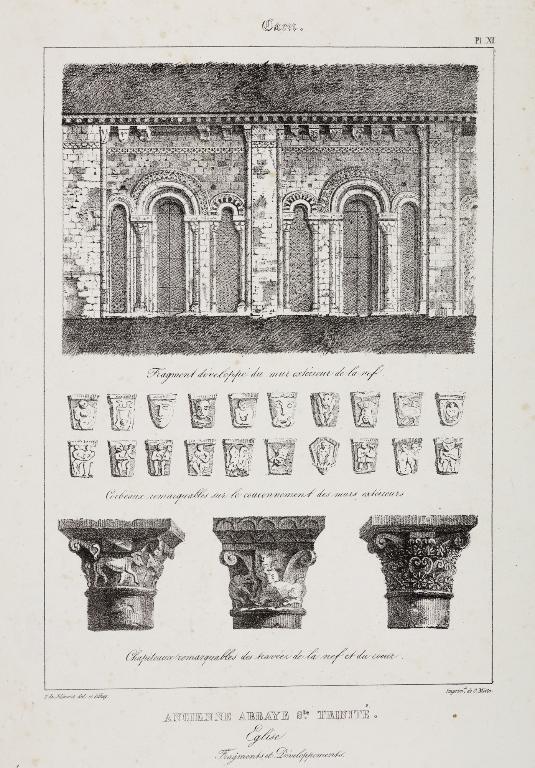

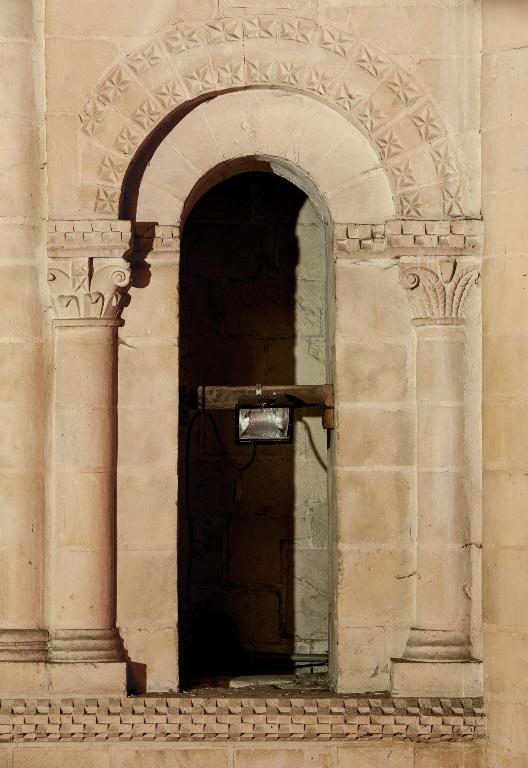

Les chapiteaux supportant les arcs en plein cintre des baies hautes du chœur sont de petite taille. Ils sont supportés par des colonnettes dont la base se caractérise généralement par deux cavets assez hauts à l'exception d'une présentant une succession de petits tores, type également présent à la chapelle Sainte-Paix de Caen et dans l'abside de l'abbatiale de Lessay. Comparativement aux chapiteaux de la croisée du transept et de la nef, ils possèdent des volutes plus petites et ramassées vers la corbeille, l'astragale étant plus épais. La technique de taille est sommaire, en biseau ou dégageant les motifs perpendiculairement au fond.

-

Catégoriessculpture

-

Structures

-

Matériaux

- calcaire, monolithe décor en bas-relief, décor en relief méplat

-

Précision dimensions

Dimensions non prises.

-

Iconographies

- feuille, ornementation, sur corbeille

- volute, ornementation, sur corbeille

- crosse, ornementation, sur corbeille, sur dé

- billette, ornementation, sur tailloir

- étoile, ornementation, sur tailloir, sur dé

- chevron, ornementation, sur tailloir

- losange, ornementation, sur tailloir

- entrelacs, ornementation, sur tailloir

- crossette, ornementation, sur corbeille, sur dé

- tige, ornementation, sur corbeille

- oiseau, ornementation, sur corbeille, de profil

- centaure, ornementation, sur corbeille

- reptile, ornementation, sur corbeille

- perle, ornementation, sur corbeille

- corde, ornementation

- masque, ornementation, sur corbeille, sur dé

- animal, ornementation, sur corbeille

- pomme de pin, ornementation, sur dé

- rosace, ornementation, sur corbeille

-

Précision représentations

Cet ensemble reflète le développement à la Trinité du type du chapiteau à collerette de feuilles lisses, console saillante et volutes d'angle. Plusieurs sont d'un plus grand effet décoratif grâce à la démultiplication des crosses (C2, 8, 30) disposées en étoile et au niveau du dé ou parsemées sur toute la surface de la corbeille (C8). Ces caractéristiques confirment la tendance à la géométrisation du décor qui se développe également sur les tailloirs, ornés de billettes, d'étoiles creuses, de chevrons plats, de losanges en damiers ou d'entrelacs. Cette grammaire ornementale se retrouve sur les claveaux du deuxième rouleau des arcs, ornés aux extrémités d'une étoile à six branches taillées en creux ou en pointe de diamant, et comparables au décor des arcs de la croisée du transept. Quelques chapiteaux portent sur le corbeille un décor plus élaboré, animalier et issu de la mythologie grecque. Sur celui de la colonne engagée recevant la retombée du doubleau, entre la première et la deuxième travée du chœur (C7), un centaure barbu fait face à un saurien. Sur celui de la deuxième colonne engagée recevant la retombée de l'arc triomphal de l'abside, côté sud (C16), un oiseau aux ailes déployées se détache en faible relief sur le fond nu de la corbeille. Sur le chapiteau de la première colonne engagée recevant la retombée du même arc (C17), ce sont deux quadrupèdes affrontés qui sont représentés sous le dé. Enfin, deux oiseaux opposent leurs têtes au dé du chapiteau (C24) de la colonne engagée recevant la retombée du doubleau, entre la première et la deuxième travée du chœur côté sud.

-

État de conservation

- retaillé

- oeuvre reconstituée

- partie bûchée

-

Statut de la propriétépropriété d'un établissement public de l'Etat, Sur le plan juridique, l'église appartient au Centre hospitalier universitaire de Caen, depuis la rétrocession de l'ancienne abbaye à la Commission des hospices de Caen autorisée par l’État le 22 mai 1822 et actée en novembre 1823. Par délibérations du 30 novembre 1967, 29 février 1968 et 28 octobre 1969, la ville de Caen en a décidé l'acquisition pour un franc symbolique, décision validée par le préfet. Cependant, l'acte notarié n'a jamais été rédigé. Malgré le non aboutissement de la procédure, la ville de Caen a participé au financement des opérations d'entretien et de restauration de l'édifice.

-

Intérêt de l'œuvreÀ signaler

-

Protectionsclassé au titre immeuble, 1840

-

Précisions sur la protection

Classement par liste de 1840 au titre immeuble.

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

Bibliographie

-

Région Basse-Normandie - Inventaire général du patrimoine culturel, Caen : 753 029

BAYLE, Maylis. La Trinité de Caen : sa place dans l'histoire de l'architecture et du décor romans. Genève : Droz ; Paris : Arts et métiers graphiques, 1979. (Bibliothèque de la Société française d'archéologie ; 10).

-

Bibliothèque municipale, Caen : FN C 364 / 1-2 ; FN C 1212

RUPRICH-ROBERT, Victor. L'architecture normande aux XIe et XIIe siècles en Normandie et en Angleterre. Paris : Libr. des Impr. réunies, 1889, 2 vol. [1ère éd. 1884-1885 ; réimpr. Westmead ; Farnborough : Hants : Gregg International, 1971].

Chercheuse à l'inventaire général du patrimoine culturel de Basse-Normandie puis de Normandie depuis 2013 : architecture civile et religieuse, patrimoine rural, objets mobiliers civils et religieux étudiés dans le cadre d'inventaires topographiques et ponctuels. Suivi scientifique de l'étude du patrimoine bâti du Parc naturel régional du Perche.

église de l'abbaye de bénédictines de la Trinité dite abbaye aux Dames, actuellement église paroissiale Saint-Gilles

Adresse : place Reine Mathilde

Dossier d’ensemble

Chercheuse à l'inventaire général du patrimoine culturel de Basse-Normandie puis de Normandie depuis 2013 : architecture civile et religieuse, patrimoine rural, objets mobiliers civils et religieux étudiés dans le cadre d'inventaires topographiques et ponctuels. Suivi scientifique de l'étude du patrimoine bâti du Parc naturel régional du Perche.