Reconstruit par les architectes François Herr et Marcel Lods, le pont Guynemer a été inauguré en 1953. Il a été rebâti sur les ruines de l’ancien pont suspendu, détruit dans la nuit du 8 au 9 juin 1940 par le Génie français pour interrompre l’avancée de l’armée allemande. Jusqu’au XIXe siècle, Elbeuf n’était reliée à la commune de Saint-Aubin que par un simple passage, appelé le passage Saint-Gilles, qui empruntait un chenal vaseux entre les îles de la rive droite de la Seine. Etroit et peu sûr, ce franchissement du fleuve constituait une source incessante de litiges, à cause des droits de propriété ou des privilèges divers qui réglementaient son usage.

En 1721, il fut même le théâtre d’une tragique noyade collective, qui provoqua la mort d’une cinquantaine de victimes. A partir de 1835, la municipalité décida donc de lui substituer une construction pérenne. Elle étudia le projet de l’entrepreneur Seguin, qui se proposait d’édifier dans l’axe de la rue Saint-Jean un grand pont suspendu sur la Seine, combiné à un plus petit sur son bras, les deux ouvrages étant liés par une chaussée basse. Mais elle tarda à se prononcer sur leur utilité, puisque la construction de la voie ferrée de Rouen à Serquigny, alors en discussion, risquait de tout remettre en cause. Grâce à l’appui des Ponts et Chaussés, qui accélérèrent les négociations, l’adjudication des travaux intervint enfin en février 1841, au profit du député et financier Charles Levasseur, aidé de l’ingénieur Villiers, de l’entrepreneur Seguin et du maître de chantier Arnodin. Le travail de terrassement et de pose des fondations débuta en septembre 1841. Le petit pont fut rapidement achevé et le grand inauguré le 5 janvier 1843. La mairie y instaura immédiatement un péage, pour les piétons comme pour les voitures, dont la concession était prévue pour courir jusqu’en 1892.

Ce pont suspendu payant souffrit très vite de la concurrence inégale du pont métallique, ouvert en 1864 avec la construction de la voie ferrée Rouen-Serquigny, qui était, lui, gratuit. Entrés à Elbeuf le 8 décembre 1870, les Prussiens coupèrent, dans la nuit du 23 au 24, les cables du pont suspendu, dont la travée proche de la rive droite chuta dans la Seine. Pendant 210 jours, les deux rives d’Elbeuf et de Saint-Aubin restèrent sans aucune liaison, puisque le pont métallique avait également été détruit pour isoler la cité. Dès 1871, au lendemain du conflit, le pont suspendu fut rebâti entre avril et juillet, dans un délai très bref et avec peu de moyens.

Entre 1872 et 1940, il fallut à deux reprises remplacer ses cables, en raison d’un état de vétusté devenu préoccupant. En 1939, la ville se prononça donc sur une réédification plus poussée. On commença à reconstruire le petit pont, à peu près ruiné, qui fut remplacé par un nouvel ouvrage, inauguré en juillet 1939. En revanche, la reconstruction du grand pont fut ajournée, à cause des événements de 1940. En mai 1940, l’armée anglaise rendit en effet le pont suspendu totalement impraticable, en opérant une large saignée dans son tablier. Dans la nuit du 8 au 9 juin, le Génie français le fit sauter pour interrompre l’avancée de Rommel et des troupes allemandes. Jusqu’en 1945, seules des barques relièrent ainsi les deux rives (bien que le petit pont soit resté intact). Dès l’avance alliée serrant de près la débâcle allemande, les troupes anglo-canadiennes lancèrent, à l’emplacement du pont détruit, le pont de bateaux « Gray », qui, d’abord purement militaire, fut plus tard livré à l’usage civil.

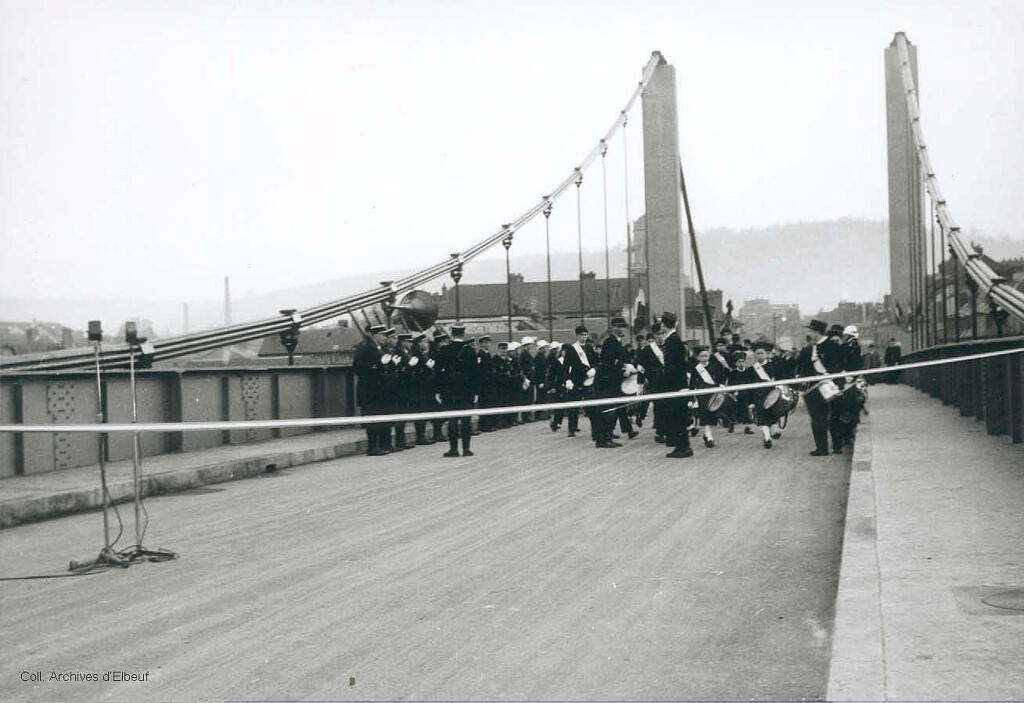

En 1948, Marcel Lods, nommé architecte en chef de la Reconstruction d’Elbeuf et François Herr, l’urbaniste auteur du Plan de Reconstruction et d’Aménagement de la ville, mirent en projet la construction du nouveau pont Guynemer, ainsi baptisé par analogie avec sa rue d’entrée. Ils bénéficièrent de l’assistance technique de l’ingénieur Prempain. Le parcellaire des abords du pont fut redéfini pour soigner sa perspective et des passages latéraux furent aménagés pour dégager son accès. Les travaux débutèrent en octobre 1951. L’inauguration eut lieu deux ans plus tard, le 6 décembre 1953, en présence du maire Joseph Perret, du préfet Mairey, de l’ingénieur Prempain, du président du Conseil Général de Seine-Inférieure Jean Lecanuet et de nombreux autres officiels et notables de la commune, au son d’une fanfare.

Conservatrice en chef du Patrimoine