Chercheuse au Service Régional de l'Inventaire de Haute-Normandie de 1972 à 1978. Cheffe du Service Régional de l'Inventaire de Basse-Normandie et chercheur de 1978 à 1988. Chercheur au Service Régional de l'Inventaire de Haute-Normandie de 1988 à 2005, puis chef du dit Service et chercheur de 2005 à 2015. Spécialités : patrimoine rural, patrimoine urbain, patrimoine de la villégiature. Etude fondamentale de l'agglomération du Havre. Publications : Claire Etienne-Steiner.

- patrimoine industriel, patrimoine industriel de la vallée de la Basse-Seine

-

Couchaux DenisCouchaux DenisCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Photographe à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Haute-Normandie, puis de Normandie, de 1975 à 2021.

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Le Havre agglomération - Gonfreville-l'Orcher

-

Hydrographies

canal de Tancarville

la Seine

-

Commune

Gonfreville-l'Orcher

-

Lieu-dit

Le Port du Havre,

-

Adresse

route Industrielle

-

Cadastre

1931

D4

496

;

2008

DD, DE, DI

-

Dénominationsraffinerie de pétrole

-

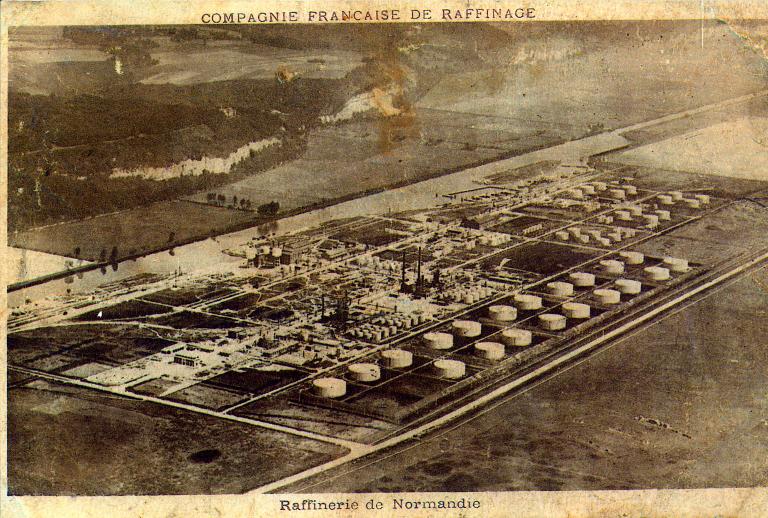

AppellationsRaffinerie de Normandie, Raffinerie Total

-

Parties constituantes étudiées

-

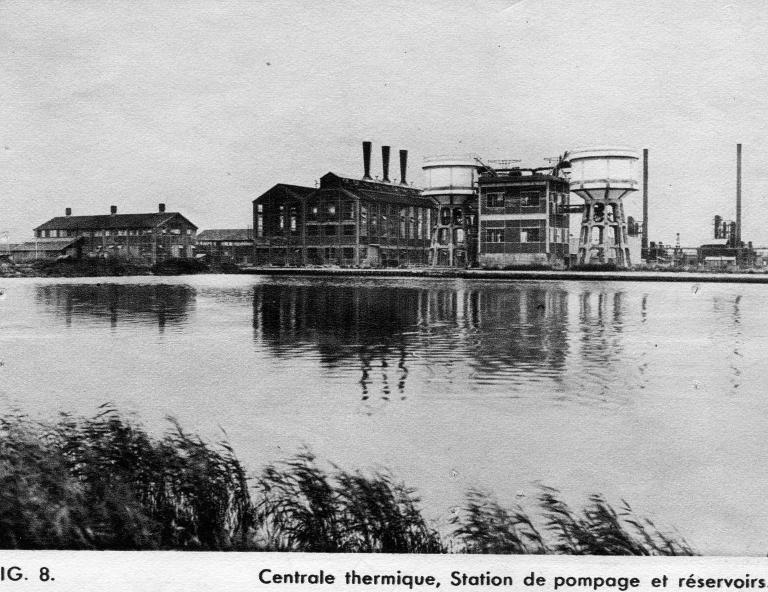

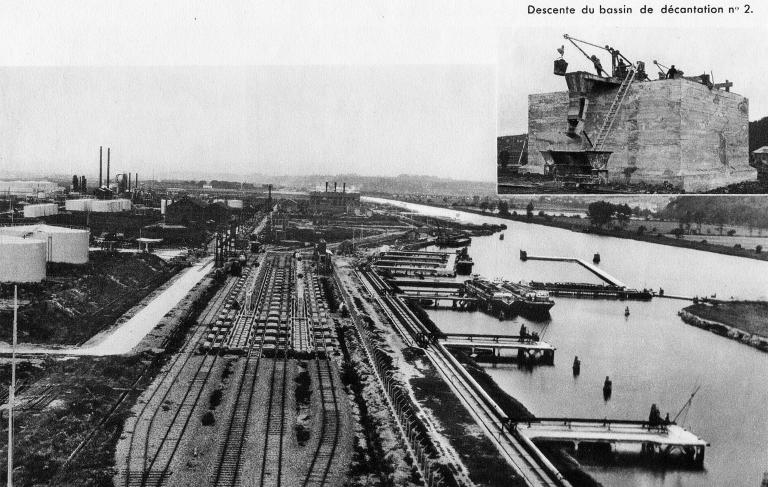

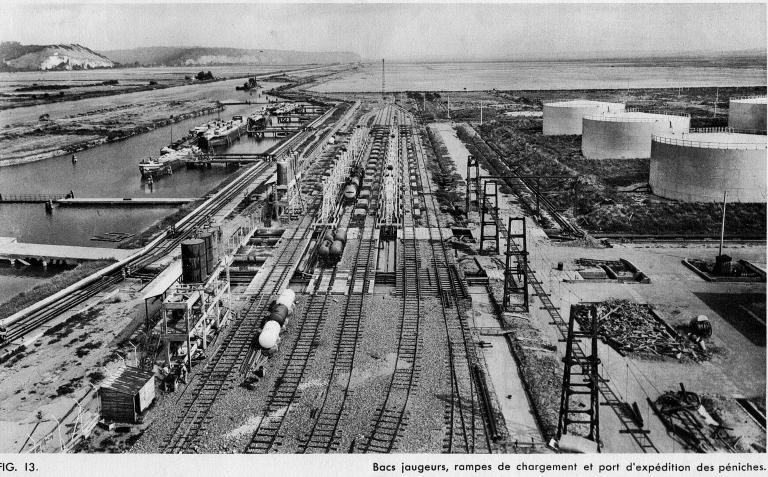

Parties constituantes non étudiéesatelier de fabrication, bâtiment administratif d'entreprise, voie ferrée, quai, réservoir industriel, poste de chargement, centrale thermique, station de pompage, château d'eau

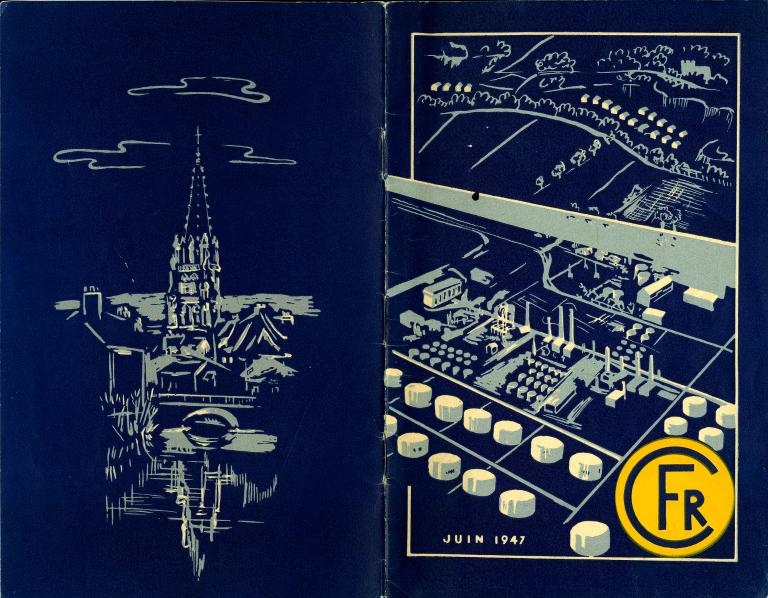

Créée en 1924 sous l’impulsion du gouvernement Poincarré pour défendre les intérêts pétroliers de la France au Moyen-Orient, la Compagnie Française des Pétroles ne pouvait se cantonner bien longtemps aux seules importations de brut en France. Pour élargir sa mission au raffinage, la CFP fonde en 1929 la Compagnie Française de Raffinage avec la participation de l’Etat (10%) et de plusieurs sociétés françaises de distribution indépendantes (34% - dont 18,70% pour la société havraise Desmarais Frères) le reste du capital (56%) étant détenu par la CFP.

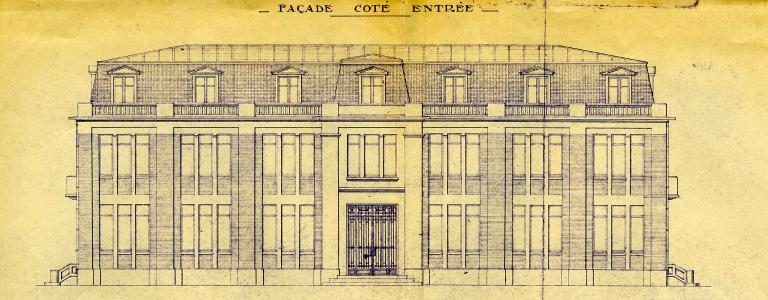

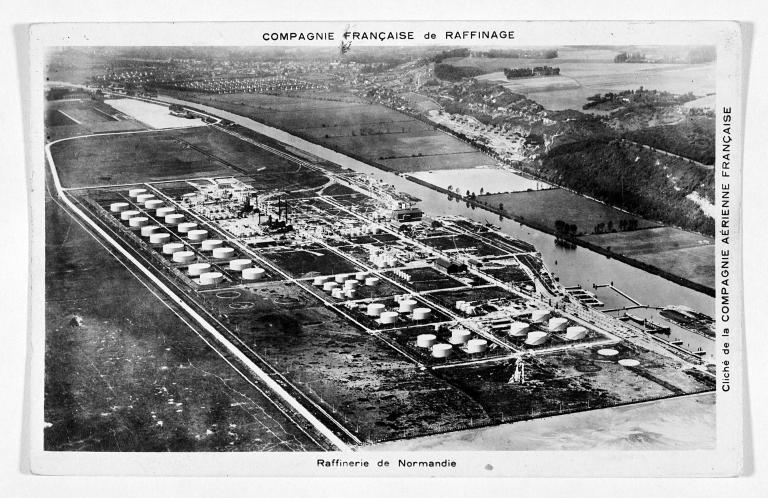

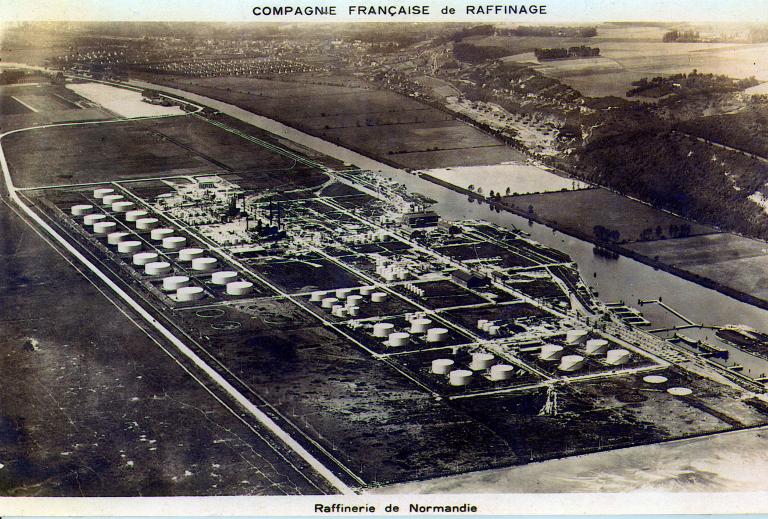

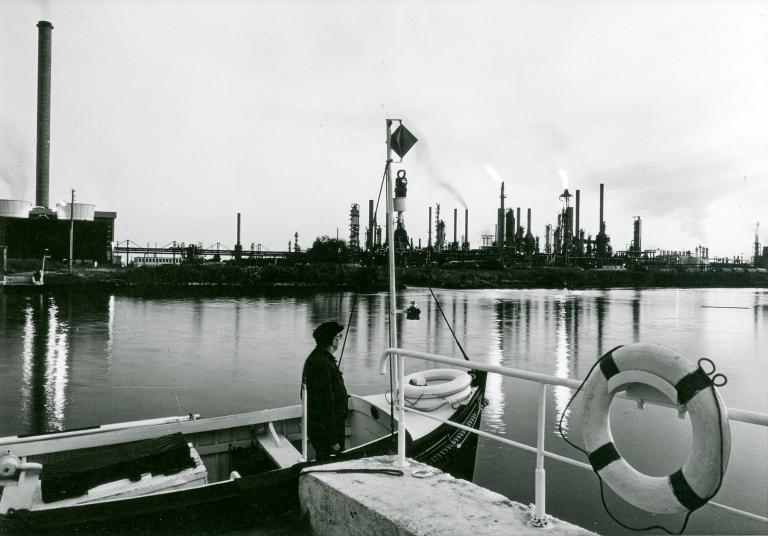

A peine constituée, la nouvelle société programme d’emblée la construction de deux raffineries : la Raffinerie de Provence et la Raffinerie de Normandie toutes deux implantées près des deux grands ports d’importation de pétrole que sont Marseille et Le Havre. L’implantation de cette dernière sur la commune de Gonfreville l’Orcher à 10 kilomètres du Havre, sur un terrain de 150 hectares concédé à la CFR par le Port Autonome du Havre faisant office autrefois de champ de tir pour l’usine d’armements Schneider, est autorisée par arrêté préfectoral du 22 avril 1931. La Commission départementale des sites et monuments naturels de la Seine-Inférieure, consultée préalablement sur les nuisances que pourraient générer l’installation d’une telle usine sur le « paysage remarquable du site de la vallée de Seine que l’on découvre depuis la terrasse du château d’Orcher », avalise le projet en 1930. Selon elle, une raffinerie de pétrole « ne comporte pas de haute cheminée vomissant de noirs tourbillons de fumée » et donc ne constitue « pas un inconvénient esthétique » d’autant que celle-ci « n’apparaîtra que comme un point dans le vaste horizon embrassé de la terrasse du château sur l’estuaire de la Seine ». Un tel argumentaire montre à la fois l'ignorance de cette commission en matière d'industrie pétrolière et son impossible neutralité face aux raisons économiques d'un tel projet, car précise-t-elle « la société de raffinage qui doit s’installer à cet endroit est contrôlée par l’État qui participe à ses bénéfices et qui a lui-même mis à sa disposition les terrains domaniaux sur lesquels l’usine sera construite » de sorte que « l’opération présente (…) un caractère d’intérêt national ».

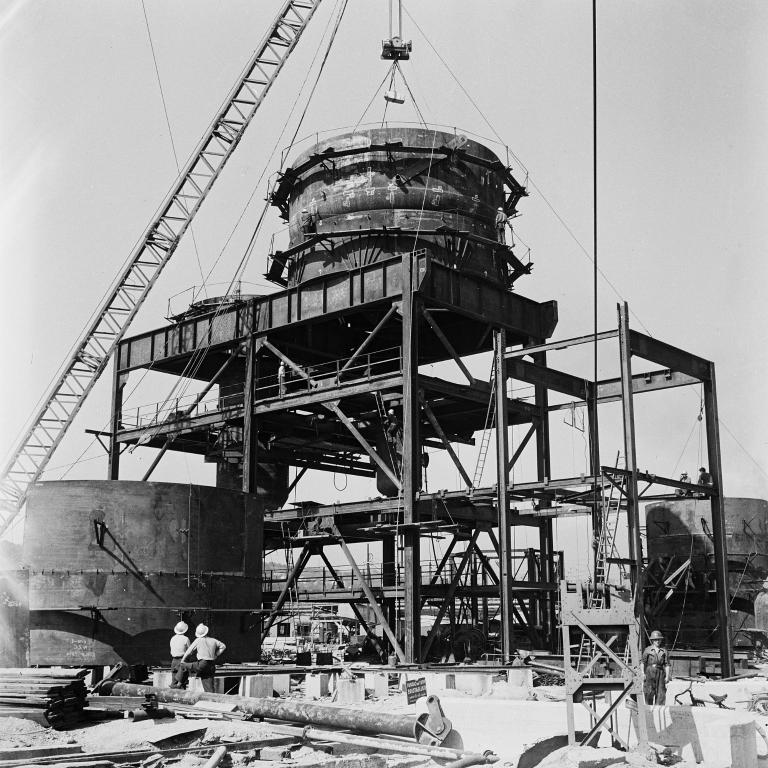

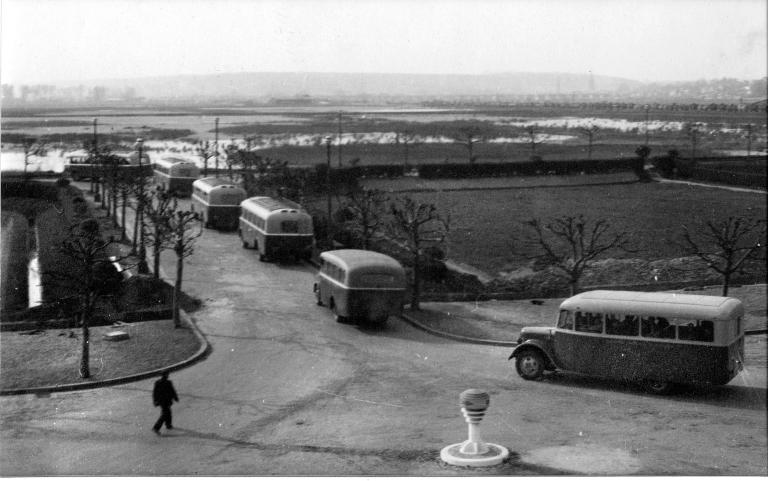

Le chantier de construction démarre en juin 1931. La viabilisation du terrain nécessite de lourds travaux de terrassement que la CFR confie à la Société Générale d’Entreprises. Pour éviter les inondations et faciliter le drainage du sol, le terrain est surélevé de 40 cm et équipé de 15 km de caniveaux maçonnés. Pour renforcer la résistance du sol, des déchets de carrière, acheminés par le canal de Tancarville, sont utilisés comme fondation des réservoirs et 3000 pieux en béton sont battus dans le sol pour assurer la stabilité des installations restantes, appareils de production et bâtiments. Pour le ravitaillement de l’usine en pétrole brut, des canalisations souterraines sont installées jusqu’aux réservoirs de la Compagnie Industrielle Maritime situés sur l’avant-port du Havre. Pour les expéditions, des équipements portuaires exécutés par la société Thireau-Morel sont aménagé sur le canal de Tancarville élargi à l’occasion et un réseau de 10 km de voies ferrées est installé et raccordé à la ligne Paris-Le Havre. Le 15 septembre 1932, après 15 mois de chantier, les travaux préalables sont achevés. En 1932, par ailleurs, la CFR lance la construction au nord du canal, sur la pente de la falaise de la petite cité des Côtes-Blanche destinée au personnel des services d’urgence.

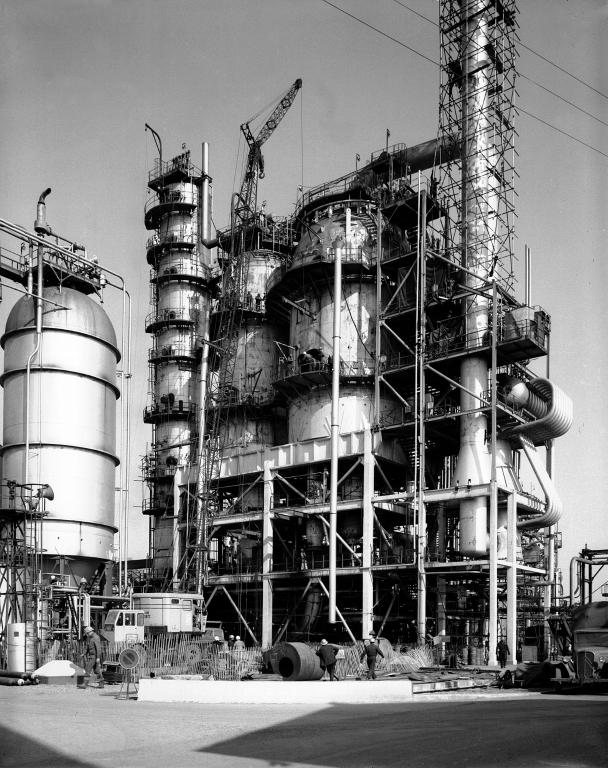

La conception de l’usine est réalisée sous les ordres d’Emile Miguet, premier directeur de la CFR. La raffinerie de Normandie est mise en service le premier mai 1933 avec une capacité annuelle de traitement de 800 000 T correspondant à sa première étape de construction. Elle permet la production d'essence pour véhicules légers et poids lourds, de pétrole lampant, de gas-oil et de fuel à partir de brut irakien essentiellement. Cette capacité est rapidement portée à 1 500 000 T au terme de la seconde étape de construction. L'usine peut désormais produire une gamme diversifiée de solvants, paraffines, huiles de graissage, asphaltes...

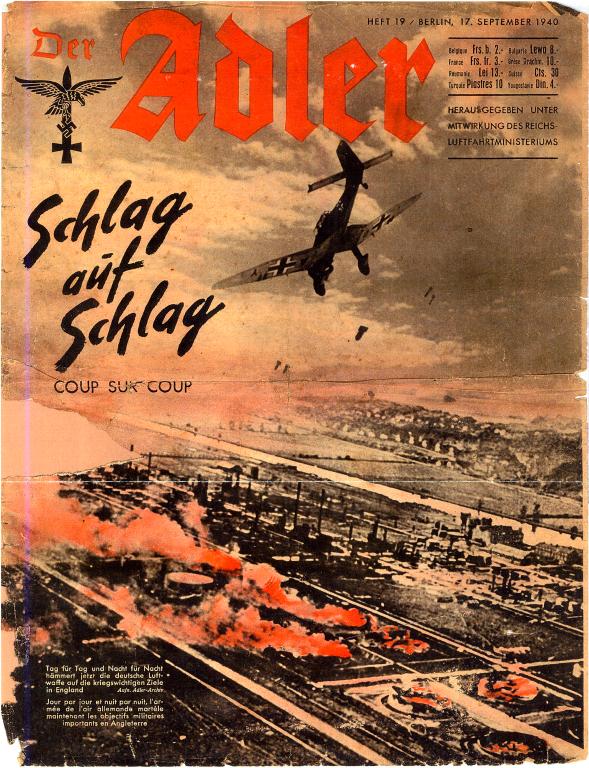

La seconde guerre mondiale interrompt brutalement l’activité. En Juin 1940, devant l’arrivée des troupes allemandes, l’armée française ordonne la destruction du parc de stockage de la raffinerie. L’incendie qui embrase les cuves se propage aux installations. La seule unité de distillation encore utilisable est démontée par l’occupant et expédiée à destination du Caucase où elle n’arrivera jamais.

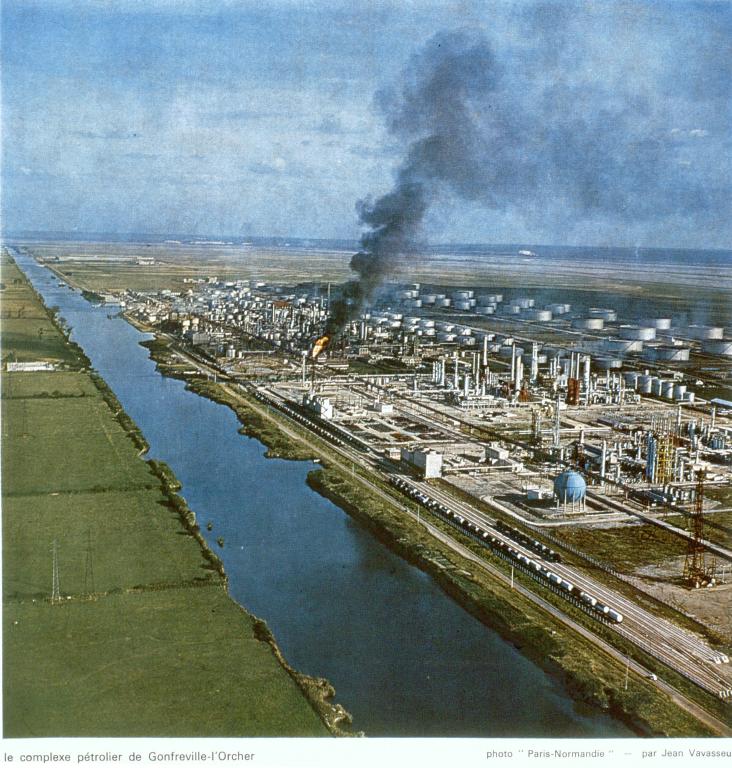

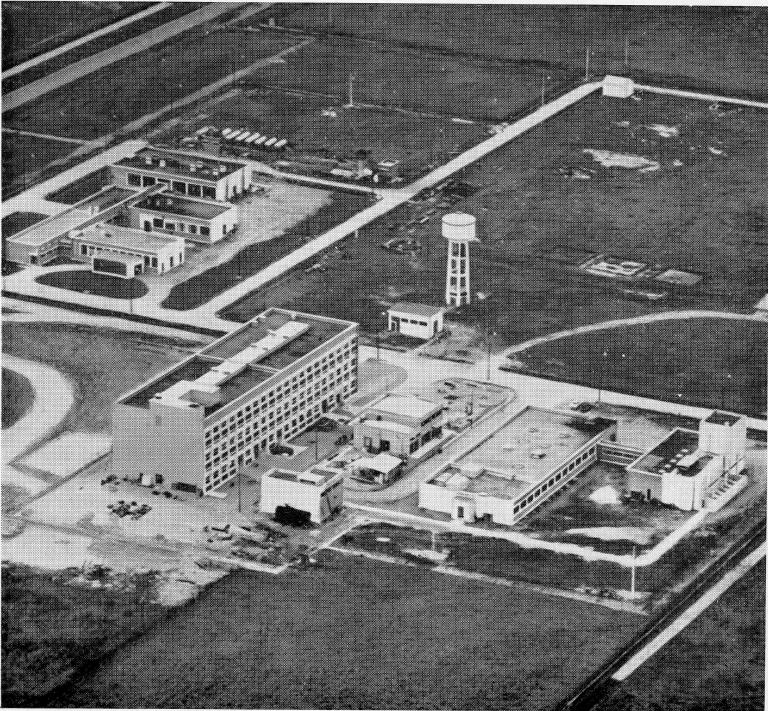

A l’issue du conflit, l’usine est à l’image du Havre un champ de ruines qu’il faut reconstruire de toutes pièces. A partir du 9 juillet 1946 l’usine est progressivement remise en route et retrouve en 18 mois sa capacité d’avant-guerre. Cependant l’accroissement considérable de la consommation des produits pétroliers -multipliée par 12 en France entre 1950 et 1974- exige d’importantes extensions. La raffinerie se dote en 1950 et 1972, de deux nouvelles unités de distillation qui vont durant ce laps de temps multiplier par 7 la capacité annuelle de l’usine. De 3,4 MT par an en 1950, celle-ci atteint le chiffre record de 23,3 MT en 1972. Les transformations portent également sur le perfectionnement de l’appareil de production. Ainsi, trois unités de cracking catalytique sont installées en 1952, 1965 et 1970 pour remplacer les anciennes installations thermiques. En 1958, le centre de recherche est inauguré. Les techniques qui y sont développées portent autant sur le raffinage que sur la pétrochimie domaine dans lequel commence à s’investir la CFR. Les usines Pétrosynthèse et Manolène implantée en 1959 à proximité de la Raffinerie de Normandie sont des émanations de la CFR. Cette période correspond également à la consolidation du réseau de distribution de la CFR par la création en 1954 de la marque Total qui deviendra en 1985 celle du raffineur.

Pour répondre à la demande croissante en carburants moins polluants, une unité d’isomérisation des essences permettant d'améliorer l'indice d'octane par reformage est mise en service en 1991. Puis en 1996 une unité de biocarburant est installé pour produire, à partir de l’éthanol agricole et de l’isobuthylène issu du craqueur catalytique, un biocarburant au nom scientifique d’Ethyl Tertio Butyl Ether (ETBE) qui peut être incorporé dans l’essence jusqu’à un taux de 15 %. Sa capacité de production est de 59 000 t par an. De même, pour réduire son impact sur l'environnement, la raffinerie est équipée en 2004 d'une centrale de cogénération pour remplacer les trois centrales thermiques existantes. Cet équipement, économique et moins polluant, est capable de fournir simultanément l'énergie électrique et la chaleur dont l'usine a besoin.

La Raffinerie de Normandie appartient aujourd’hui au groupe TotalFinaElf. Le pétrole qui y est traité provient pour l’essentiel de la Mer du Nord et du Moyen Orient. Avec un volume de 16 millions de tonnes d’hydrocarbures raffinés chaque année (chiffre 2006), elle constitue la plus importante des raffineries françaises, assurant à elle seule 20% de la consommation nationale. Elle emploie près de 1 200 personnes auxquelles s’ajoutent les 350 employés du centre de recherche.

-

Période(s)

- Principale : 2e quart 20e siècle , daté par source

- Principale : 3e quart 20e siècle , daté par source

-

Dates

- 1931, daté par source

- 1956, daté par source

- 1969, daté par source

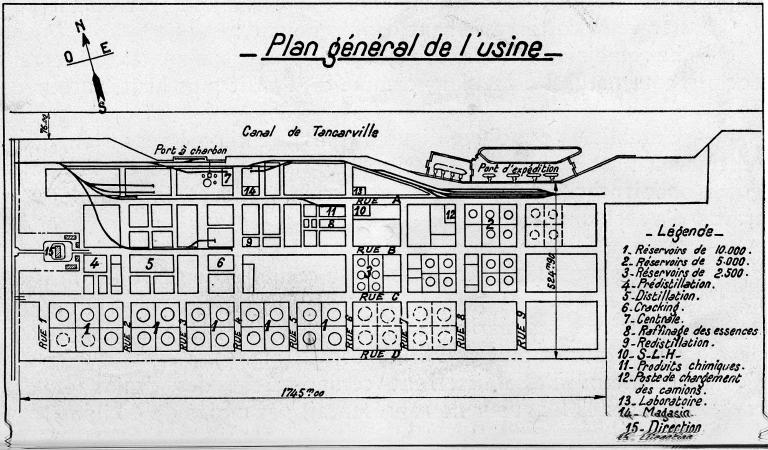

La raffinerie de Normandie s’étend aujourd’hui sur 360 ha (environ 4 km en longueur sur 1 km en largeur) maillés de 70 km de rues et de 22 km de voies ferrées. Elle est organisée en quatre bandes longitudinales orientées d’ouest en est et séparées par de larges rues. La bande sud est affectée au stockage et comprend 140 réservoirs d’une capacité totale de 4 M de m3 (600 000m3 sont réservés au stockage du brut, le reste aux produits intermédiaires ou finis (C’est la réserve stratégique, imposée par décret du 10 mars 1958, qui permet aux raffineurs d’anticiper toutes variations d’approvisionnement ou de consommation). Les deux bandes centrales réservées aux opérations de transformation comprennent les unités de prédistillation, de distillation, de cracking thermique, de raffinage des essences des solvants et lampants… La bande nord contiguë au canal de Tancarville comprend notamment les infrastructures portuaires et ferroviaires d’expédition et la centrale thermique, la station de pompage et trois châteaux d’eau.

-

Murs

- béton béton armé

- métal

-

Toitsmétal en couverture, verre en couverture

-

Typologiesbâti de la Reconstruction

-

Statut de la propriétépropriété d'une société privée

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Total

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Total

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Total

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Total

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Total

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Total

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Total

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Total

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Grand Port Maritime du Havre

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Chambre de Commerce et d'Industrie Rouen Métropole

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) ECPAD

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Grand Port Maritime du Havre

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Grand Port Maritime du Havre

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Grand Port Maritime du Havre

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Archives départementales de Seine-Maritime

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Archives départementales de Seine-Maritime

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Archives départementales de Seine-Maritime

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Grand Port Maritime du Havre

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Grand Port Maritime du Havre

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Grand Port Maritime du Havre

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Grand Port Maritime du Havre

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Grand Port Maritime du Havre

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Grand Port Maritime du Havre

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Grand Port Maritime du Havre

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Grand Port Maritime du Havre

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Grand Port Maritime du Havre

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) ECPAD

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Total

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Total

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Total

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Total

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Total

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Total

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) ECPAD

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Total

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Total

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Total

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Total

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général

- (c) Total

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Total

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Total

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Total

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Total

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Total

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Total

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Total

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Total

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Total

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Total

Documents d'archives

-

Archives départementales de Seine-Maritime, Rouen

AD Seine-Maritime. Sous-série 4 SP. Ports maritimes et fluviaux. 4SP 49. Port du Havre.1920-23.

Construction du pipe-line Le Havre-Paris. -

AD Seine-Maritime. Sous-série 4T 122. Commission départementale des sites et monuments naturels de caractère artistique de la Seine Inférieure, séance du 24 mai 1930.

Procès verbal, projet d’installation d’une raffinerie de pétrole à Gonfreville l’Orcher. -

Archives municipales, Harfleur

AM Harfleur. Etablissements insalubres (1837-1885) ; autorisation donnée à la compagnie française de raffinage d'installer sur les territoires de Gonfreville et Rogerville en bordure du canal de Tancarville une usine pour la distillation et la transformation des hydrocarbures avec stockage de produits obtenus, 1931.

-

Archives municipales, Harfleur

AM. Harfleur. Décision du Ministre de la Reconstruction portant délimitation du périmètre de reconstruction de Harfleur par M. Klein urbaniste, 22 décembre 1948.

Usine détruite : la Compagnie française de Raffinage.

Bibliographie

-

HERUBEL, M.-A. Du bronze au pétrole. Economie maritime de la région de Gonfreville l'orcher. Le Raffineur normand, n° 105, 10 août 1935, 20 p.

-

Archives municipales, Le Havre

TARDIF, François. Les grandes enquêtes du journal le Havre : le cracking analytique de la Raffinerie de Normandie. Le Havre, 29 novembre 1955, 25 mai 1956.

-

ESDRAS-GOSSE, Bernard. Le Havre, ville du vingtième siècle. Rouen : Vernone, 1958.

Raffinerie de Normandie, par R. Perrin, Président-Directeur de la CFR. -

VARRES, Pierre. La raffinerie de Normandie de la C.F.R. Présence normande, n°13, 12e année, mai 1961, p. 13 à 19.

-

Archives municipales, Le Havre

Raffinerie de Normandie, Gonfreville l'Orcher : la Compagnie française de raffinage. Le Havre : Compagnie française de Raffinage, 1979. 34 p.

-

LE DEZ, Morgan. Le commerce et l’industrie des pétroles en Basse-Seine (1860-1939). Mémoire de DEA sous la direction d’Alain Leménorel. Université du Havre. Juin 2002, 190 p.

-

REAL, Emmanuelle. Le paysage industriel de la Basse-Seine. Rouen : Connaissance du patrimoine de Haute-Normandie, Service régional de l'inventaire du patrimoine culturel de Haute-Normandie, coll. Images du patrimoine 249, 2008, 263 p.

p. 150-151. -

LE DEZ, Morgan. Le commerce et l’industrie des pétroles dans la basse vallée de la Seine : 1860-1940 : la naissance d’un complexe énergétique, entre interventions étatiques et initiatives locales. Thèse de doctorat, sous la direction d'Alain Leménorel, université du Havre, 2009, 2 vol. 855 f.

-

LE DEZ, Morgan. Pétrole en Seine (1861-1940). Du négoce transatlantique au cœur du raffinage français. Bruxelles, Ed. Peter Lang, collection France contemporaine, n° 3, 2012, 427 p.

-

Bibliothèque universitaire Lettres, fonds IRED, Rouen

PRUNEAU, Gérard. Retombées socio-économiques de l’activité de la Raffinerie de Normandie et du centre de recherches de Gonfreville dans le bassin d’emploi du Havre. Rapport de stage de l’Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs de Dijon, 1983, 74 p.

Périodiques

-

Bibliothèque municipale, Le Havre

DESCHENES, Henry. Le Havre, port pétrolier. In : Revue de la Porte Océane, Le Havre : Impr. Etaix, 1947, 36 p.

-

Images de la Seine-Maritime. In La revue géographique et industrielle de la France, numéro spécial, 61e année, nouvelle série n° 25, 1963, 150 p.

La C.F.R. à Gonfreville l'Orcher. -

QUERRET Robert. Des torrents de pétrole : la Haute-Normandie, premier centre français du raffinage. In : Présence normande, 1971, n° 3, pp. 5-30

-

Archives municipales, Le Havre

Seine estuaire. 3ème trimestre 1971 : Le Complexe Pétrochimique entre en service.

-

L'entreprise normande et du nord-ouest. Spécial Chimie Pétrochimie. n° 203, novembre 1972, 90 p.

p. 5-9.

Chargée de recherches à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Haute-Normandie, puis de Normandie, depuis 1992. Spécialité : patrimoine industriel.

Chercheuse au Service Régional de l'Inventaire de Haute-Normandie de 1972 à 1978. Cheffe du Service Régional de l'Inventaire de Basse-Normandie et chercheur de 1978 à 1988. Chercheur au Service Régional de l'Inventaire de Haute-Normandie de 1988 à 2005, puis chef du dit Service et chercheur de 2005 à 2015. Spécialités : patrimoine rural, patrimoine urbain, patrimoine de la villégiature. Etude fondamentale de l'agglomération du Havre. Publications : Claire Etienne-Steiner.

Parties constituantes

Chargée de recherches à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Haute-Normandie, puis de Normandie, depuis 1992. Spécialité : patrimoine industriel.