Photographe à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Basse-Normandie, puis de Normandie, depuis 2005.

- patrimoine industriel, patrimoine industriel de l'arrondissement de Caen

- (c) Région Normandie - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aires d'étudesCalvados

Présentation des sources

Comme toute étude d'Inventaire, l'opération concernant l'arrondissement de Caen a fait l'objet d'un large dépouillement de sources, qui sont venues corréler, enrichir ou préciser les constatations faites in situ. Il a pu être observé que certains sites bien conservés ne bénéficient que de peu de sources écrites quand au contraire des sites menacés, fortement remaniés voire détruits, se révèlent grâce à la connaissance apportée par les sources archivistiques et la bibliographie.

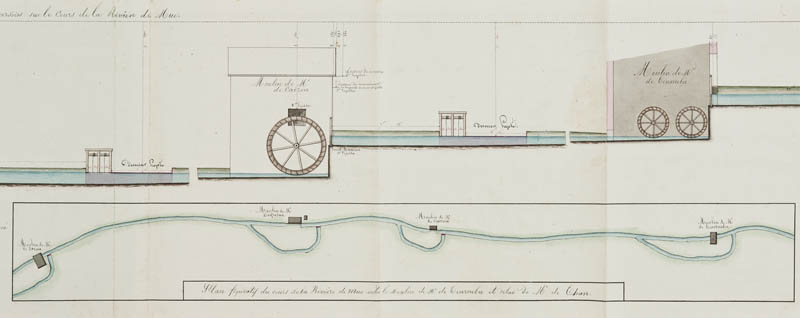

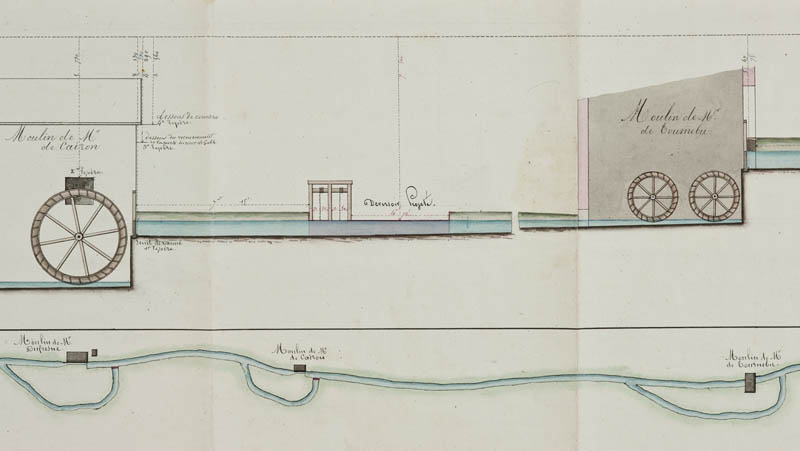

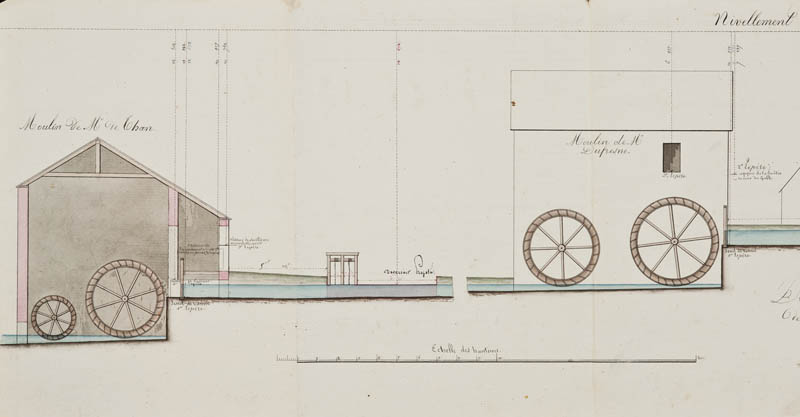

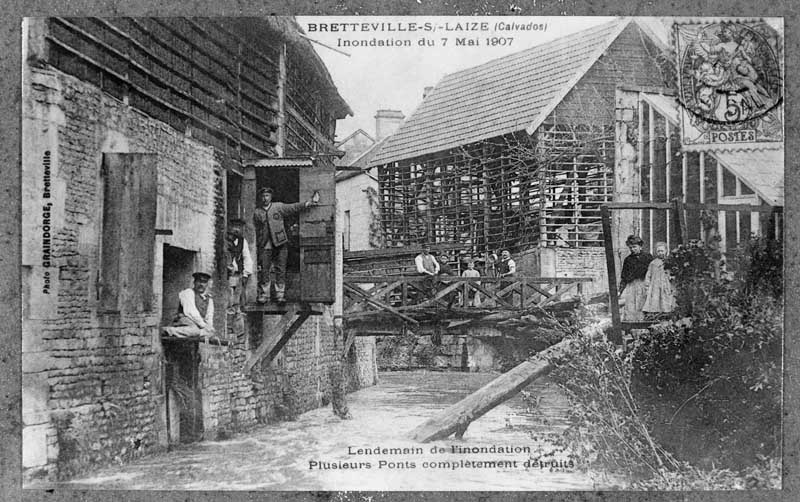

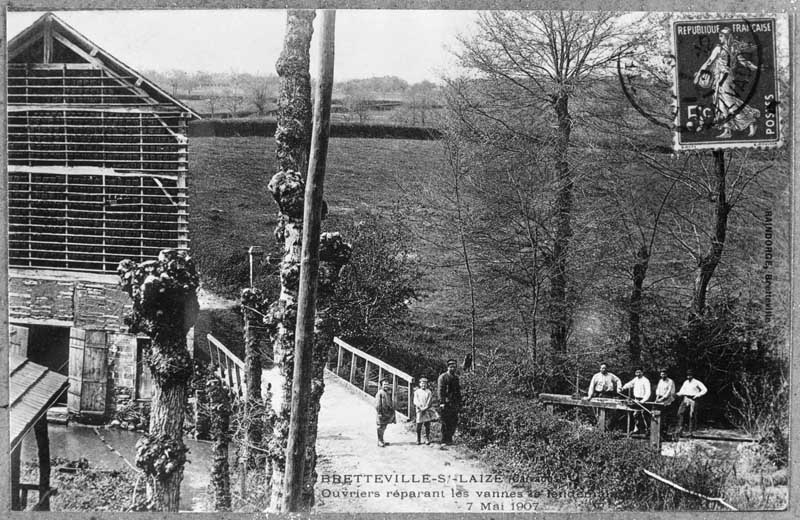

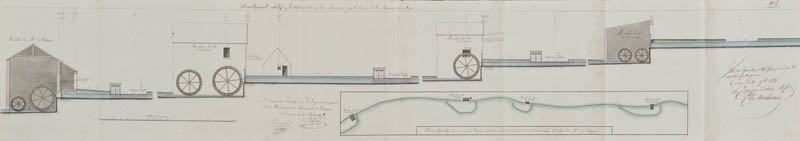

Ainsi les règlements d'eau et les dossiers d'autorisation de création d'établissements industriels produits par les services des Ponts et Chaussées, conservés en Série S aux Archives départementales du Calvados, se sont avérés être une source de premier ordre. Les éléments inclus dans ces dossiers permettent d'obtenir non seulement une description des lieux soumis à enquête, mais aussi de connaître les dispositions réglementaires qui les régissent. Leur analyse permet également d'aborder l'aspect plus sociologique que sont les relations entretenues par les usiniers avec les services de l'Etat ainsi qu'avec leurs voisinages. De plus, la série S recèle en matière iconographique des documents de grande qualité esthétique (plans de moulins, coupes hydrauliques...) réalisés par les ingénieurs des Ponts-et-Chaussées.

Les différentes enquêtes statistiques industrielles établies par l'administration préfectorale, rassemblées en Série M, livrent quant à elles un état d'ensemble et individuel des activités industrielles présentes sur le territoire. Ces archives permettent notamment de prendre connaissance des dates d'installations des machines à vapeur au sein des usines, phénomène révélateur ou non d'une certaine évolution de l'industrie et la manière d'appréhender l'énergie.

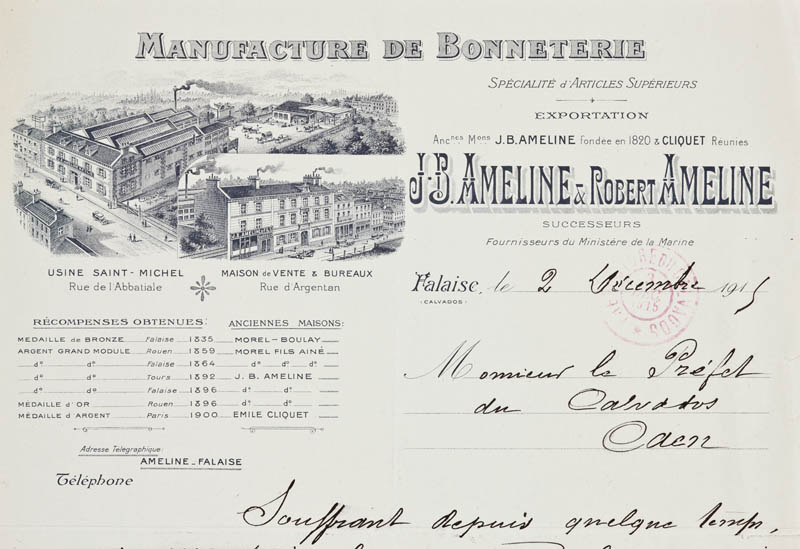

Si l'ouvrage rédigé par Antoine Scheikevitch, commandé par le ministère de la Guerre et le Comité consultatif d'action économique de la IIIe Région et publié en 1918, offre un regard sur la situation des industries dans le département du Calvados durant la Première Guerre mondiale, marquant souvent la diminution de la production, la réduction des effectifs et le recentrement des marchés sur le seul territoire français, les dossiers ouverts à l'occasion des dommages de guerres dressent quant à eux le bilan de l'impact de la Deuxième Guerre mondiale sur les établissements industriels du territoire. Cette source, conservée aux Archives départementales du Calvados et ayant fait l'objet d'un tri récent, permet à la fois d'appréhender les installations d'avant-guerre et d'observer le processus de reconstruction et de rééquipement des établissements.

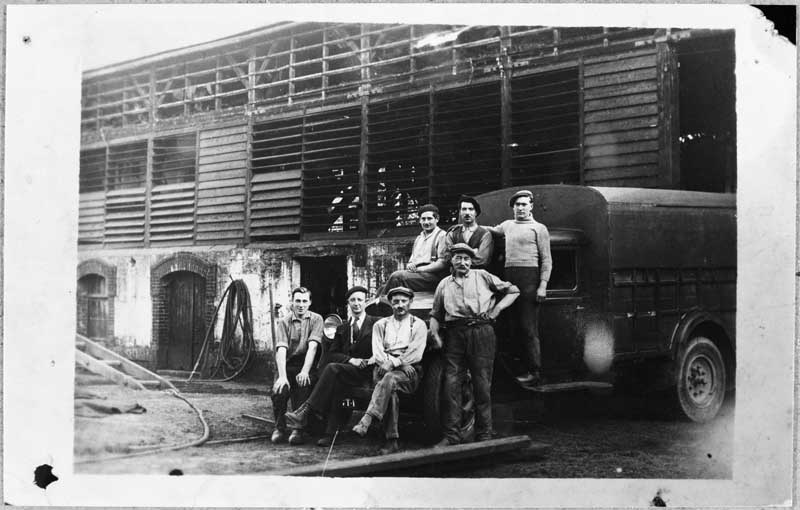

Il est bon également de rappeler l'importance des collections particulières, qui se sont avérées particulièrement intéressantes pour le renseignement iconographique des édifices étudiés.

Les industries de l'aire d'étude

Industries agroalimentaires

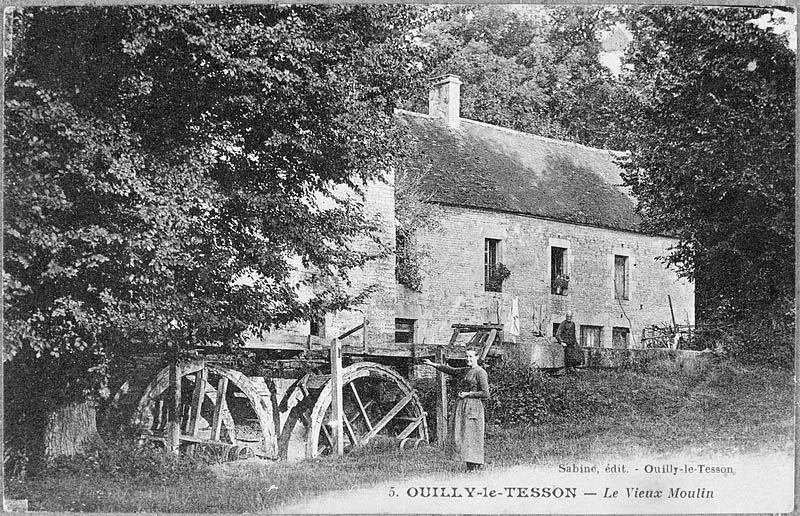

La prédominance des moulins à farine illustre celle des industries agroalimentaires sur le territoire. Vers 1806, ce dernier abrite plus de 280 établissements meuniers. Mais peu de moulins se dotent au tournant du 19e et du 20e siècle des équipements modernes que constituent les appareils à cylindres et les plansichters. La mise en place des contingentements en 1937 ne laisse que seize moulins en activité, les petits établissements se contentant d’écraser des céréales secondaires (maïs, orge) pour l’alimentation des animaux.

La pratique de l'élevage, que favorise le couchage en herbe, autorise sur les franges est et ouest de l’arrondissement la création de quelques fromageries et laiteries industrielles produisant beurre, lait concentré, fromages normands ou port-salut. La transformation de la viande est opérée dans plusieurs abattoirs, dont ne témoigne plus que celui de Villers-Bocage.

Industries textiles

Filature, bonneterie et autres

Les activités textiles se développent sur l’ensemble du territoire. La draperie est présente à Caen dès le Moyen Age, la bonneterie dès le 17e siècle ; mais ce n’est qu’à partir des années 1820 que les premières filatures de laine ou de coton s'établissent autour des villes drapières de Falaise ou de Condé-sur-Noireau (arrondissement de Vire). En 1819, Urbain Lagniel-Dujardin fait édifier une filature de coton en lieu et place du moulin Collet à Falaise, celle de la Pautiche à Saint-Marc-d’Ouilly (Pont-d’Ouilly) est construite de toutes pièces en 1826. Alors que l’activité décline dès le début du 19e siècle à Caen, qui dévoile un visage plus commerçant qu’industriel, elle atteint son apogée à Falaise au milieu du siècle grâce à la modernisation des procédés. Mais dans un domaine sujet aux effets de mode et soumis à une forte concurrence, peu d’établissements textiles perdurent après la Deuxième Guerre mondiale ; le dernier tissage situé au Mesnil-Villement a fermé ses portes au début des années 1990.

Dentelles

La pratique textile touche aussi bien un périmètre urbain que rural, ainsi la confection de dentelle au fuseau, dont l’apparition remonterait à Caen au 16e siècle, se développe sur un territoire allant jusqu’à Bayeux, ainsi qu’aux alentours de Falaise. Bien que le travail soit effectué majoritairement à domicile, quelques manufactures s’organisent : en 1764, M. de Manneville emploie trente-cinq dentellières à Noyers-Bocage, elles sont une centaine dans l’atelier Bonnaire à Caen sous le Premier Empire. En 1822, Georges Violard ouvre une fabrique à Courseulles-sur-Mer, se distinguant autour de 1900 par sa production de dentelle polychrome ; elle ferme après un siècle d’activité. La commune de Saint-Sylvain se spécialise quant à elle dans la fabrication de caparaçons et filets, activité florissante au 19e siècle, qui aujourd'hui a retrouvé ses lettres de noblesses à l'international grâce au travail de l'entreprise Filt de Caen.

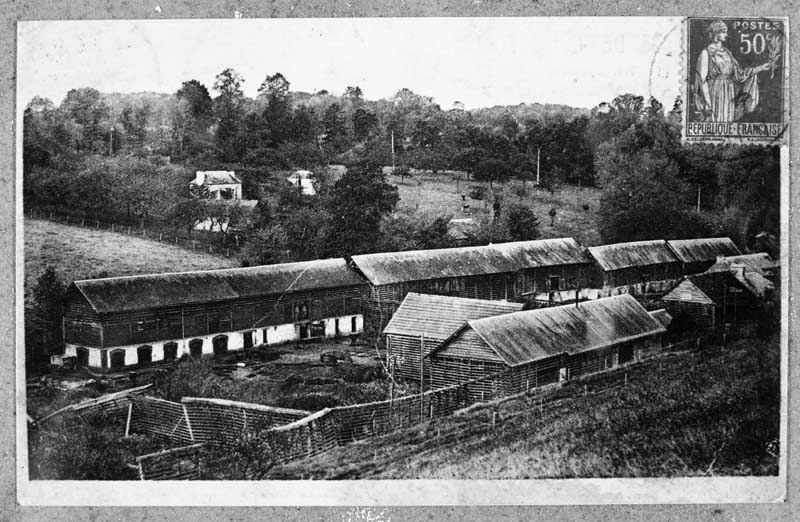

Le lin, un produit d'avenir

L'introduction de la culture du lin dans la Plaine de Caen dans l’Entre-deux guerres est le fait d'agriculteurs belges ou du Nord de la France, qui y retrouvent les caractéristiques de leurs terres : un sol riche bercé par un climat tempéré de type océanique, naturellement humide. Dans les années 1960, les liniculteurs s'organisent pour assurer eux-mêmes rouissage et teillage. Malgré une importante crise dans les années 1990, trois centres de teillages sont encore présents sur l'arrondissement à Bourguébus, Cagny et Villons-les-Buissons. Ces transformateurs jouent la carte de l'innovation et misent sur l'introduction de ce produit naturel dans la composition de matériaux composites (isolant, panneaux composites pour l’automobile ou les sports nautiques) pour pérenniser leur attractivité.

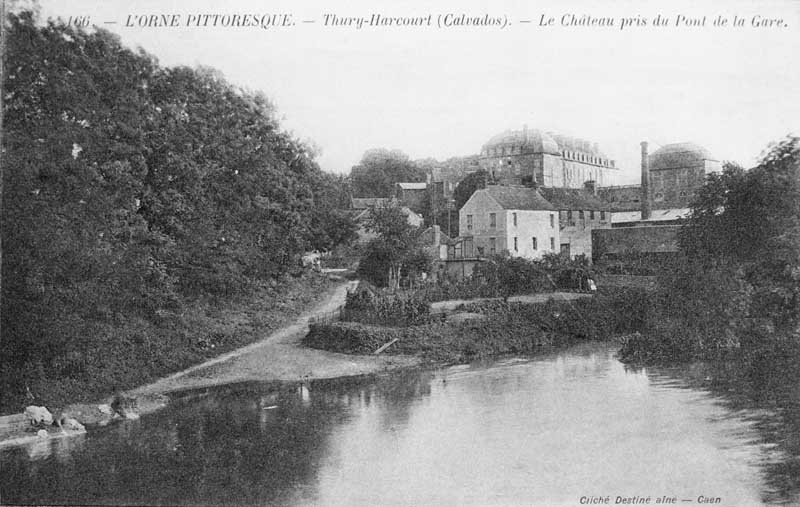

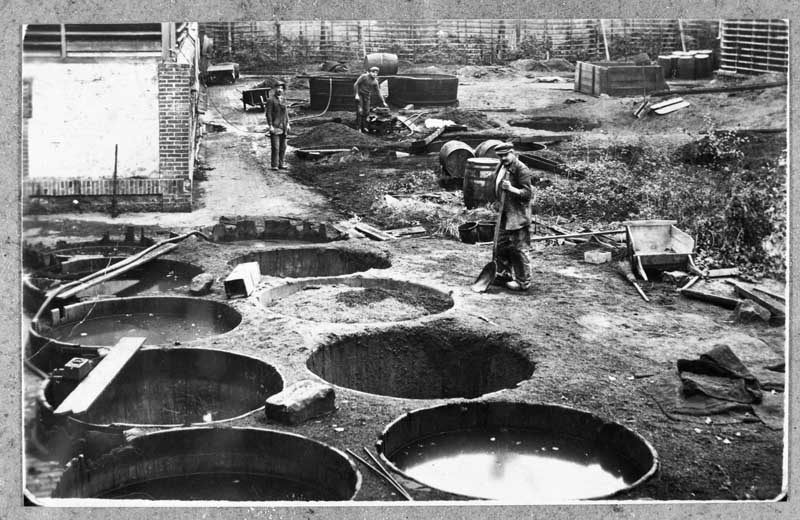

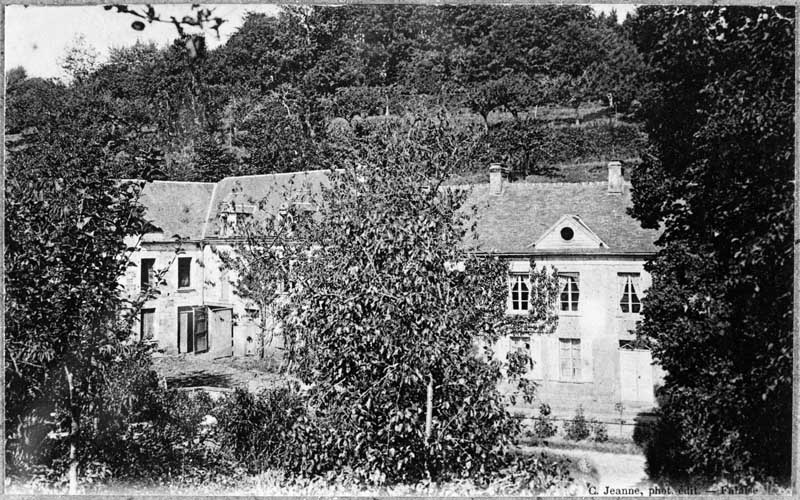

Peausserie

Implantée à Caen au Moyen Age, l’activité de tannerie diminue au cours de la deuxième moitié du 18e siècle. Parallèlement, elle connaît alors un fort développement dans les localités du Cinglais : à Thury-Harcourt, où est travaillé le cuir mou (cuirs souples obtenus à partir de peaux de veaux, vaches laitières, chevaux), et à la fin du siècle dans la vallée de la Laize, spécialisée dans la préparation du cuir fort (cuirs épais provenant de bœufs travaillé selon la méthode du tannage très lent, utilisés en corroieries et pour la production de semelle). Alors que l'activité a complétement disparu à Thury-Harcourt au 20e siècle, le passage du tannage lent au tannage rapide permet à l’une des tanneries de Bretteville-sur-Laize de rester active jusqu’aux années 1960.

Egalement centre important de peausserie, Falaise, avec ses 58 établissements vers 1700, s'éteint à la fin du 19e siècle, de cette activité ne restent malheureusement que des traces architecturales minimes.

Exploitation des ressources géologiques

Les ressources géologiques sont très tôt mises en valeur. Le calcaire des plaines de Caen et Falaise est utilisé vers le 11e siècle pour la construction des édifices majeurs du duché et d'Angleterre. D’abord exploitées à ciel ouvert, les carrières se développent de manière souterraine entre le 12e et le 16e siècle en raison d’une certaine pression urbaine et pour un meilleur accès au filon. Au 19e siècle, les carrières de Fleury-sur-Orne prennent un tournant industriel, jusqu’à leur fermeture dans les années 1960. La production de chaux destinée à l'amendement des terres, à la construction ou à la tannerie offre l’occasion de commercialiser les bancs de moindre qualité. Le territoire compte également plusieurs gisements de grès (Feuguerolles-Bully, Fresney-le-Puceux, Mouen, Vignats…) valorisés sous forme de pavés, d'empierrements ou de granulats.

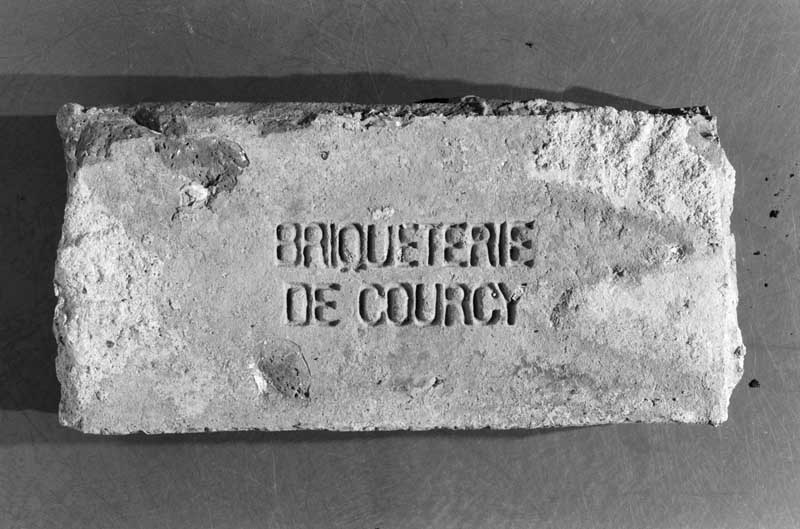

Peu développées jusqu’au milieu du 19e siècle, les activités liées au travail de la terre cuite restent le fait d’artisans jusqu’à la fin du siècle. La présence de filons d’argile situés à l’est de l’arrondissement assure une production plus industrielle de céramiques architecturales (tuiles et briques - Ussy, Argences, Sannerville) et ornementales (épis de faîtage à Bavent, poteries d’art à Caen).

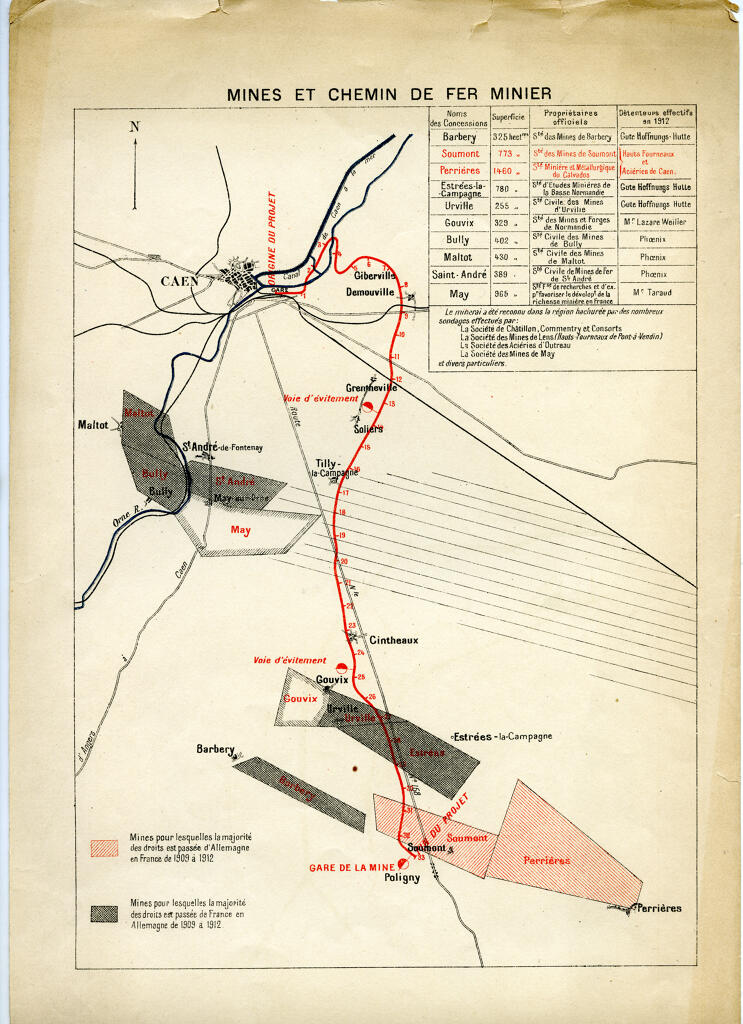

Développée dès le Moyen Age à Saint-Rémy, l'extraction du minerai de fer s’industrialise à la fin du 19e siècle avec l’autorisation de plusieurs concessions (Soumont-Saint-Quentin, May-sur-Orne, Saint-André-sur-Orne…). Associée à l'implantation d'une filière sidérurgique juste avant la Première Guerre mondiale avec la création de l’usine des Hauts fourneaux de Caen, future Société métallurgique de Normandie (SMN), elle fait de la Basse-Normandie l’une des premières régions sidérurgiques de France. Ces activités, offrant un nombre d’emplois important, attirent une population étrangère venue principalement d’Europe de l’Est, induisant la construction de plusieurs cités ouvrières.

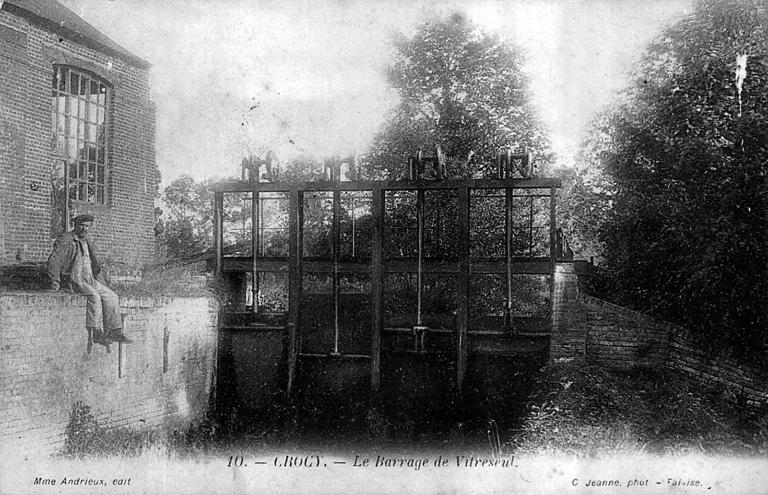

Valorisation de sites anciens

L'histoire industrielle de l'arrondissement est étroitement liée à son dense réseau hydraulique qui y permet dès Moyen Age l'implantation de nombreux moulins, grâce notamment au dynamisme de communautés religieuses. Durant le 11e siècle, l’Abbaye de Fécamp établit des moulins sur ses dépendances d’Argences et de Saint-Gabriel ; l’Abbaye de Saint-Etienne-de-Fontenay reçoit en don les Grands moulins de Fontenay. Au cours des siècles suivants, plusieurs moulins font l’objet de donation, de baux ou d’exemption d’impôts attestant de leur existence. Il s’agit pour la plupart de moulins à farine, mais sont également recensés moulins à foulon, à papier, à huile ou à tan intervenant dans les procédés de fabrication des industries textiles, papetières ou de peausserie. Des moulins à pastel sont également mentionnés dès 1455 dans la baronnie de Troarn. Au sud du territoire, dans la commune du Bô, un moulin à papier est construit en 1538 à l’emplacement d’un ancien moulin à foulon. Le moulin de la Porte, possession de l'abbaye de Fécamp, est quant à lui reconstruit en 1696. Par ailleurs le changement d'affectation d'un moulin est courant par exemple dans la vallée de la Laize, où de nombreux moulins à farine sont convertis pour la production d’huile d’éclairage obtenue à partir de graines de colza, production entreprise sur une courte période, allant des années 1820 au 4e quart du 19e siècle.

L'apparition des premières filatures de coton, qui a lieu durant le premier quart du 19e siècle remplaçant sur les bords des cours d'eau nombre de moulins, marque un tournant dans l'industrialisation du territoire. Mais c'est le secteur métallurgique qui lui donnera ses heures de gloire, au 20e siècle, à travers l'ensemble de la filière sidérurgique liée à la Société métallurgique de Normandie (1912 - 1993). Ces deux industries majeures sont complétées par un large panel d'activités : industries agro-alimentaires, peausseries, carrières...

Malheureusement, l'industrie bas-normande est particulièrement touchée par l'intensité des combats de la Deuxième Guerre mondiale qui provoque la destruction partielle ou totale de nombreux établissements. Certains secteurs, comme le textile, auront du mal à s'en remettre. Pour redynamiser le territoire, l'Etat et les collectivités locales facilitent durant les Trente Glorieuses l'implantation d'unités décentralisées depuis la région parisienne principalement dans les secteurs de la construction automobile, de l’électronique et de l’électrique (SAVIEM à Blainville-sur-Orne, Citroën à Cormelles-le-Royal). Les décennies suivantes - 1980 à 2000 - voient le déclin du tissu industriel local avec la fermeture d'entreprises majeures, telles que la Société métallurgique de Normandie en 1993 ou les usines Moulinex en 2001.

Entouré à l'ouest par le Bessin et le Bocage (arrondissements de Bayeux et de Vire) et à l'est par le Pays-d'Auge (Lisieux), l'arrondissement de Caen est bordé au nord par la mer de la Manche et au sud par le département de l'Orne. Augmenté en 1926 de l'arrondissement de Falaise, il s'étend sur 1989,9 km2. Il compte 288 communes (dont Caen, capitale régionale de la Basse-Normandie), où vivaient 415 237 habitants lors du recensement de 2012.

Ses paysages sont ceux des Plaines de Caen et de Falaise (campagnes découvertes), du Cinglais et du Val d'Orne (paysages boisés) et de la Suisse normande (paysages montueux). Situé à la jonction du Massif armoricain à l'ouest et du Bassin parisien à l'est, son sous-sol est caractérisé par d'importantes formations calcaire dans les plaines, associé sur sa partie est à de l'argile, de grès et de schiste dans le sud-ouest du territoire. Du minerai de fer est contenu dans trois synclinaux (May-sur-Orne, Urville et Saint-Rémy).

Le territoire est sillonné par un vaste réseau hydraulique, avec le fleuve Orne pour colonne vertébrale. Ce dernier remonte d'Aunou-sur-Orne (Orne) à Ouistreham sur 169,6 km, dont 95 dans le Calvados. Depuis 1857, il est canalisé de Caen jusqu'à son embouchure (14 km). Sur sa partie est, un tronçon reste à l'état naturel. Les limites ouest et est de l'arrondissement sont irriguées par les fleuves de la Seulles et de la Dives. Le réseau est complété par de nombreux cours d'eau, notamment la Laize, la Thue et la Muance.

Au début du 19e siècle, le Calvados est desservi par un réseau routier comptant neuf routes impériales transitant essentiellement par Caen, chef-lieu de l'arrondissement. La voie Paris-Cherbourg, seule route impériale de première classe du département, en est l'axe principal. S'ajoutent douze routes départementales établies par décret du 7 janvier 1813, portées à vingt-huit à partir de 1866. Le réseau vicinal est amélioré au cours de la seconde moitié du 19e siècle. L'essor du réseau ferroviaire permet de relier Caen, grâce à des lignes dites d'intérêt général, à Paris en 1855 (ligne prolongée jusqu'à Cherbourg en 1858), à Laval en 1874 via Condé-sur-Noireau (elle-même reliée à Falaise la même année), à Vire en 1891. Un réseau d'intérêt local est développé suite au vote du 26 août 1864 par le Conseil général du Calvados, qui entérine sa création ; le financement de la construction est pris en charge par le Conseil et l'exploitation confiée à des concessionnaires. Les lignes déficitaires seront vite intégrées au réseau des chemins de fer d'intérêt général. La ligne de Caen à la mer, ouverte en 1876, est arrêtée définitivement en 1952. Parallèlement, suite à l'exposition universelle de 1889, les Etablissements Decauville se voient confier la construction d'un réseau à voie de 60 cm qui desservira le littoral, Falaise et le Bessin. La concession est reprise par Edmond Caze et le baron Edouard Empain, fondateurs de la Société anonyme des Chemins de fer du Calvados (CFC). Ouvertes entre 1893 et 1906, les lignes sont progressivement délaissées au profit de l'autocar, la dernière fermant en 1944. La ligne Caen-Falaise aura permis notamment de transporter le fer extrait des mines de Saint-Germain-le-Vasson et Soumont-Saint-Quentin, jusqu'à l'établissement en 1920 du chemin de fer minier privé reliant la mine à la Société métallurgique de Normandie à Colombelles, effectif jusqu'en 1989.

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Calvados. M 7933. Subsistances. Contingentement des moulins, 1936-1937.

-

AD Calvados. M 8614. Statistiques industrielles, industrie, bulletins. 1840-1846.

-

AD Calvados. M 8632. Statistiques générales de la France, incendies, sinistres agricoles, finances départementales, industrie minérale. 1852-1870.

-

Archives départementales du Calvados, Caen : S 1206

AD Calvados. S 1206. Recensement des moulins. 1809-1811.

-

PREFECTURE DE LA REGION BASSE-NORMANDIE. Liste des carrières en activité de la région Basse-Normandie. Mise à jour le 7 juin 2013.

-

PREFECTURE DU CALVADOS. Schéma départemental des carrières. Approuvé le 13 octobre 1998. 174 p.

Bibliographie

-

ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES. Caen et le Calvados : actes de la 23e session, août 1894. Caen : Imprimerie Ch. Valin, 1894. 642 p.

-

Région Basse-Normandie - Inventaire général du patrimoine culturel, Caen : 611 003

BARGE, Jean, BILLAUX, André, COFTIER, Pierre, et al. Les mondes souterrains : histoire de l'exploitation du sous-sol du Calvados. Caen : Conseil général du Calvados : Archives départementales du Calvados, 2003. 246 p.

-

BERNOUIS, Philippe, DUFOURNIER, Daniel, LECHERBONNIER, Yannick. Céramique architecturale en Basse-Normandie : la production de briques et de tuiles XIXe-XXe siècle. Cabourg : Cahiers du temps, 2006. 144 p. ISBN 2-911855-89-2.

-

Région Basse-Normandie - Inventaire général du patrimoine culturel, Caen

BOUCHARD, Annie. Il était une fois sur la Guigne. Caen : Editions-Diffusion du Lys, 1997. 191 p.

-

BOUCHARD, Stéphanie. Meuniers et moulins de l'Odon du début du XIXe siècle à 1936. Mém. : His. : Caen, Univ. : 1999. (Maîtrise, UFR d'Histoire). 2 vol.

-

Région Basse-Normandie - Inventaire général du patrimoine culturel, Caen : 732 039

BOUVOT, Claudette, BOUVOT, Michel. Dentelles normandes, la blonde de Caen. Condé-sur-Noireau : Corlet, 1997. 160 p. ISBN 2-85480-695-6.

-

Région Basse-Normandie - Inventaire général du patrimoine culturel, Caen : 710 006

BRUNET, Pierre, GIRARDIN, Pierre (coll.). Inventaire régional des paysages de Basse-Normandie. Tome 1 et 2. Caen : Conseil régional de Basse-Normandie : Direction régionale de l'Environnement, 2001. 2 vol. (323, 557 p.) ISBN 2-9117-0719-2.

-

Bibliothèque universitaire - Droits-Lettres - Fonds Normand, Caen : N RB II h 39192

BUJ, A. Echec ou réussite de la décentralisation dans l'agglomération caennaise. Mém. maîtrise : Sociologie : Caen : 1977. 156 f.

-

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CAEN, CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE HONFLEUR LISIEUX. Guide du savoir-faire, industrie - service, Calvados. Editions 94. Caen : Chambre de commerce et d'industrie, 1994. 272 p.

-

COFTIER, Pierre. J’entends l’alouette qui chante… : L’éveil d’un monde ouvrier, 1789-1919, Calvados. Cabourg : Cahiers du Temps, 1997. 167 p.

-

Région Basse-Normandie - Inventaire général du patrimoine culturel, Caen

COLLEGE PAUL-VERLAINE D’EVRECY. Un siècle de trains Caen-Flers, une voie qui se raconte. Cabourg : Cahiers du Temps, 2011. 176 p. ISBN 2-35507-035-8.

-

Région Basse-Normandie - Inventaire général du patrimoine culturel, Caen : 724 007

DESERT, Gabriel. Les paysans du Calvados, 1815-1895. Caen : Centre de recherche d'histoire quantitative, 2007. 864 p. ISBN 2-916392-05-9.

-

Bibliothèque universitaire - Droits-Lettres - Fonds Normand, Caen : N RB II a 172093 BUDL. BUDL. N

DESERT, Gabriel (dir.). Histoire de Caen. Toulouse : Privat, 1981.

-

Région Basse-Normandie - Inventaire général du patrimoine culturel, Caen : 672 003

DUGUE, Olivier, DUJARDIN, Laurent, LEROUX, Pascal, SAVARY, Xavier. La Pierre de Caen, des dinosaures aux cathédrales. Caen : Musée de Normandie, Ville de Caen ; Condé-sur-Noireau : Editions Charles Corlet, 2010. 112 p. ISBN 2-84706-331-8.

-

Bibliothèque universitaire - Droits-Lettres - Fonds Normand, Caen : N V C 32129 1 / N V C 32129 2

DUJARDIN, Laurent. Carrières de pierre en Normandie : Contribution à l'étude historique et archéologique des carrières de pierre à bâtir à Caen (Calvados) et en Normandie aux époques médiévale et moderne. [S.l.] : [s.n.], 1998. 3 vol. (712 f.). Thèse de doctorat : Histoire : Caen : 1998.

-

DUPONT, Stéphanie, DE RUGY, Manuel. Patrimoine industriel du Calvados, Caen et son arrondissement. Lyon : Lieux Dits, 2012. (Images du Patrimoine ; 273). 112 p.

-

DUPUIS, Jean-Marc, DUPUIS, Jean-Paul. Mille ans de moulins à Caen. Cabourg : Cahiers du Temps, 2014. 144 p. ISBN 2-35507-067-9.

-

GALERON, Frédéric, BREBISSON, Alphonse (de), DESNOYERS, Jules. Statistique de l'arrondissement de Falaise. Tome I. Falaise : Brée l'aîné ; Caen : Mancel ; Rouen : Frère ; Paris : Treurrel et Wurtz, 1826. 3 vol. + atlas : ill. ; in-8 et in-4.

-

GALERON, Frédéric. Statistique de l’arrondissement de Falaise. Tome II. Falaise : Brée aîné, 1826-1829. 3 vol. + atlas : ill. ; in-8 et in-4.

-

GALERON, Frédéric, BREBISSON, Alphonse (de), DESNOYERS, Jules. Statistique de l'arrondissement de Falaise. Tome III. Caen : Mancel ; Rouen : Frère ; Paris : Lance, 1829.

-

Région Basse-Normandie - Inventaire général du patrimoine culturel, Caen : 730 006

GANDIN, Alice (dir.), ROMAIN, Julie (dir.). Dentelles quand la mode ne tient qu'à un fil : exposition, Caen, musée de Normandie, 30 juin-4 novembre 2012. Caen : Musée de Normandie ; Paris : Somogy édition d'art, 2012. 200 p. ISBN 2-7572-0561-7.

-

Région Basse-Normandie - Inventaire général du patrimoine culturel, Caen

HAMON, Jean-François. L’homme et les roches dans le Calvados, XIXe-XXe siècles. Mém. de maîtrise : UFR d'histoire, Université de Caen : 1999. 340 p.

-

Région Basse-Normandie - Inventaire général du patrimoine culturel, Caen

JACOB, Philippe. Les grandes heures des laitiers en Normandie, entre les années 1850 et 1920, et leur évolution jusqu’au milieu du XXe siècle. Caen : Centre régional de culture ethnologique et technique (CRéCET) ; Luneray : Editions Bertout, 1991. 317 p. ISBN 2-86743-131-X.

-

LEMENOREL, Alain. Les conditions de l'industrialisation en Basse-Normandie : mines et mineurs de 1800 à 1914. Caen : Université de Caen, 1983. 4 vol. Th. univ. : Institut d'Histoire, 1983.

-

Région Basse-Normandie - Inventaire général du patrimoine culturel, Caen

LEMENOREL, Alain, PIEL, Jean-Marc (photogr.). Vie de Cités : cités ouvrières du Calvados du XIXe au XXe siècle. Cabourg : Cahiers du Temps, 2002. 30 p. ISBN 2-911855-45-0.

-

Région Basse-Normandie - Inventaire général du patrimoine culturel, Caen

LEROUX, Pascal. La Pierre de Caen. Cully : Orep Editions, 2008. 32 p. ISBN 978-2-915762-68-6.

-

LONGUEMARE, P. (de). Etude sur le Canton de Tilly-sur-Seulles. Caen : Louis Jouan, éditeur, 1907. 187 p.

-

MACKIEWICZ, François. Fromages et fromagers de Normandie. Le Puy : Christine Bonneton Editeur, 1983. (Vivre les traditions). 159 p.

-

Bibliothèque municipale, Caen : FN B 4799

MANEUVRIER, Jack, SAN JUAN, Guy (dir.). L’exploitation ancienne des roches dans le Calvados : histoire et archéologie. Caen : Service départemental d'archéologie du Calvados, 1999. 447 p.

-

MAUGER, Michel. Les industries de transformation du lait dans le Calvados. Caen Rouen : Centre de liaison bas-normand, 1954. Thèse univ. : Caen : Droit : 1954. 203 + 8 p. : 1 épl.

-

MAULDE, Jean (de). Les mines de fer et l'industrie métallurgique dans le département du Calvados. Caen : Editions de Neustrie, 1999. 219 p. Réimpression de l'édition originale publiée, Caen : L. Jouan, 1916.

-

MAULDE, Jean (de). Les mines de fer et l'industrie métallurgique dans le département du Calvados : les minières anciennes, les mines actuelles, les concessions du département, historique et développement de la métallurgie, les hauts fourneaux de Caen. Caen : Louis Jouan éditeur, 1916. 267 p.

-

Bibliothèque universitaire - Droits-Lettres - Fonds Normand, Caen : 85004L diplôme 861

MAYOMBO, Maurice. La culture du lin textile dans la plaine de Caen-Falaise (Calvados). Mem. maîtrise : U-E-R des Sciences de la Terre et de l’aménagement régional : Université de Caen. 1979.

-

Région Basse-Normandie - Inventaire général du patrimoine culturel, Caen

MINISTERE DE LA GUERRE, COMITE CONSULTATIF D'ACTION ECONOMIQUE DE LA 3e REGION, SOUS-COMITE DU CALVADOS ; SCHEIKEVITCH, Antoine. Enquête sur la situation des industries dans le département du Calvados. Premier volume. Caen : Henri Delesques, Imprimeur-Editeur, 1918. XXI-370 p.

-

NICOLAS, Auguste. Le Calvados agricole et industriel, Caen et la Basse-Normandie. Caen : L. Jouan éditeur ; Paris : H. Dunod et E. Pinat, 1918. 223 p.

-

PAWLOWSKI, Auguste. Une Normandie inconnue : le bassin minier de la Basse-Normandie : étude scientifique, économique et sociale. Paris : H. Dunod et E. Pinat, 1911. 111 p.

-

PONSOT, Philippe. Bâtiments et équipements des usines à huile du Calvados, 1785-1883. In CONGRES RÉGIONAL DES SOCIÉTÉS HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES DE NORMANDIE (1988 ; L’Aigle). L’homme et l’industrie en Normandie, du néolithique à nos jours. Alençon : Société Historique et Archéologique de l’Orne, 1990, p. 347-362.

-

PONSOT, Philippe. La fabrication de l’huile de colza dans la vallée de la Laize au XIXe siècle. Rapport 16. Caen : Université de Caen, 1985.

-

PONSOT, Philippe. Les tanneries de Bretteville-sur-Laize : 1874-1920. 2 vol. (80 f.+annexes.) : ill. ; 30 cm. Mém. DEA : Histoire contemporaine : 1982 : Caen.

-

PONSOT, Philippe. Tanneries et tanneurs en Cinglais. Cully : Orep éditions, 2005. 128 p. ISBN 2-912925-86-X.

-

PONSOT, Philippe, SAVARY, Didier. Artisanat et industries dans la vallée de la Laize, aux XIXe et XXe siècles : exposition, Bretteville-sur-Laize, 27 mai – 2 juin 1987. Bretteville-sur-Laize : Conseil municipal de Bretteville-sur-Laize, 1987. 19 p.

-

Région Basse-Normandie - Inventaire général du patrimoine culturel, Caen : 652 003

UNIVERSITE INTER-AGES DE BASSE-NORMANDIE, ANTENNE DE CAEN. Les mines de fer normandes. Cabourg : Cahiers du Temps, 2000. 175 p. ISBN 2-911855-22-1.

-

Région Basse-Normandie - Inventaire général du patrimoine culturel, Caen : 754 PDO 001

VERRIER, Jean-Claude. Histoire de Pont-d’Ouilly, d’une rive à l’autre. Cully : Orep Editions, 2003, 464 p. ISBN 2-912925-42-8.

-

Région Basse-Normandie - Inventaire général du patrimoine culturel, Caen : 720 008

WORONOFF, Denis (dir.), LEMENOREL, Alain, CHALINE, Jean-Pierre, et al. L'homme et l'industrie en Normandie, du néolithique à nos jours : actes de colloque, Congrès des sociétés historiques et archéologiques de Normandie, L'Aigle, 26-30 octobre 1988. Alençon : Société historique et archéologique de l'Orne, 1990. 408 p.

-

IVe REGION ECONOMIQUE, CHAMBRES DE COMMERCE DE CAEN, HONFLEUR, CHERBOURG, GRANVILLE, FLERS ET ALENCON. Les mines de fer du Calvados, de l’Orne et de la Manche. Caen : IVe REGION ECONOMIQUE, 1924. 122 p.

-

Région Basse-Normandie - Inventaire général du patrimoine culturel, Caen

LECHAUDE D'ANISY, Amédée-Louis. Extrait des chartes, et autres actes normands ou anglo-normands, qui se trouvent dans les archives du Calvados. Vol. 2. Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, 1835, tome VIII. 555 p.

Périodiques

-

COCUDE, M. Le développement des mines de fer et de la sidérurgie en Basse-Normandie, programme. Etudes et travaux, n° 62, année 1959-1960, pp. 109-131.

-

DESERT, Gabriel. La modernisation de l'Industrie falaisienne au XIXe siècle. In CONGRES NATIONAL DES SOCIETES SAVANTES (089 ; 1964 ; Lyon). Actes du quatre-vingt-neuvième Congrés national des sociétés savantes, Lyon, 1964, section d'histoire moderne et contemporaine. Tome 2, Volume 2 / [Comité des travaux historiques et scientifiques]. 1964-1965. p. 761-786.

-

Région Basse-Normandie - Inventaire général du patrimoine culturel, Caen : 622 001

DESERT, Gabriel, DUPRE, Philippe, LECHERBONNIER, Yannick, et al. De l'hydraulique à la vapeur, XVIIIe-XIXe siècles. Cahier des Annales de Normandie, n°25, 1993. 142 p.

-

DUJARDIN, Laurent. Les carrières de Pierre de Caen. Patrimoine normand, n°7, février-mars 1996, pp. 30-41.

-

HEURTEAU, Ch.-E. Note sur le minerai de fer silurien de Basse-Normandie. Annales des mines ou recueil des mémoires sur l’exploitation des mines et sur les sciences et les arts qui s’y rattachent. Dixième série, mémoires, tome XI, 1907. pp 613-668.

-

Région Basse-Normandie - Inventaire général du patrimoine culturel, Caen

LECHAUDE D'ANISY, Amédée-Louis. Extrait des chartes, et autres actes normands ou anglo-normands, qui se trouvent dans les archives du Calvados. Vol. 2. Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, 1835, tome VIII. 555 p.

-

Région Basse-Normandie - Inventaire général du patrimoine culturel, Caen : 652 002

LEMENOREL, Alain. L'impossible révolution industrielle ? Economie et sociologie minières en Basse-Normandie, 1800-1914. Cahiers des Annales de Normandie, n°21, 1988. 488 p.

-

NORTIER, M. Contributions à l’étude de la population de la Normandie au bas moyen age (XIVe-XVIe siècles). Inventaire des rôles de fouage et d’aide. Troisième série : rôles de fouage paroissiaux de

1422 à 1458. Cahiers Léopold Delisle, Tome XXII – Numéro unique – 1973.

-

NORTIER, M. Contributions à l’étude de la population de la Normandie au bas moyen age (XIVe-XVIe siècles). Inventaire des rôles de fouage et d’aide. Quatrième série : rôles de fouage paroissiaux de 1461 à 1497. Cahiers Léopold Delisle, Tome XXV – Numéro unique – 1976, N°12.

-

NORTIER, M. Contributions à l’étude de la population de la Normandie au bas moyen age (XIVe-XVIe siècles). Inventaire des rôles de fouage et d’aide. Troisième série : rôles de fouage paroissiaux de 1500 à 1515. Cahiers Léopold Delisle, Tome XXX, 1981.

-

NORTIER, M. Contributions à l’étude de la population de la Normandie au bas moyen âge (XIVe-XVIe siècles). Inventaire des rôles de fouage et d’aide. Sixième série : rôles de fouage paroissiaux de 1518 à 1533. Cahiers Léopold Delisle, Tome XXXIX, 1990. Répertoire périodique de la documentation normande, n°14.

-

PONSOT, Philippe. La fabrication du cuir fort par tannage lent, dans la vallée de la Laize, de 1775 à 1944 : étude d'un patrimoine industriel. Cahier des Annales de Normandie, année 1992, volume 24, pp. 271-285.

-

PONSOT, Phillippe. Les moulins à tan et marteaux à battre le cuir de Bretteville-sur-Laize, Fresney-le-Puceux, Gouvix (1874-1920). Annales de Normandie, 34e année n°2, 1984. pp. 171-189.

-

VOGEL, J. Activité des mines de fer de Basse-Normandie pendant l’année 1965. Etudes et travaux, année 1965-1966, n°68. pp. 128-131.

-

IVe REGION ECONOMIQUE, BASSE-NORMANDIE. L’extraction du fer et la sidérurgie en Basse-Normandie. Etudes et travaux, année 1957-1958, n°60. pp. 191-216.

-

Bâtir, n° spécial Le Calvados, mai 1963, n°121.

-

Le Calvados. L'Illustration économique et financière, n° spécial, supplément au n°8 du 25 juillet 1925. Paris : l'Illustration, 1925. 66 p.

-

Mines et fer et sidérurgie en Basse-Normandie (XIXe-XXe siècles). Annales de Normandie, 60e année, n°2, juillet-décembre 2010.

Documents multimédia

-

Région Basse-Normandie - Inventaire général du patrimoine culturel, Caen : 610 002

VAN DE WALLE, Philippe. Chroniques industrielles. Baraka Productions : CRéCET, 2010. 1 DVD (59 mn).

-

CONSEIL GENERAL DU CALVADOS. Laissez-vous transporter. Bateau, petits trains et autocars dans le Calvados : exposition, Bénouville, Château de Bénouville, 26 juin-19 septembre 2010. 16 panneaux.

Chercheuse à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Basse-Normandie, puis de Normandie, depuis 2010. Spécialité : patrimoine industriel, co-référente du Label "Patrimoine de la Reconstruction en Normandie".

Chercheuse à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Basse-Normandie, puis de Normandie, depuis 2010. Spécialité : patrimoine industriel, co-référente du Label "Patrimoine de la Reconstruction en Normandie".