Photographe à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Haute-Normandie, puis de Normandie, de 1981 à 2022.

- patrimoine industriel, patrimoine industriel du bassin hydrographique de l'Andelle

- (c) Région Normandie - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

bassin hydrographique de l'Andelle - Romilly-sur-Andelle

-

Hydrographies

la Lieure (affluent de l'Andelle)

-

Commune

Charleval

-

Adresse

rue Louis Requillart

-

Cadastre

1836

C

397

;

1961

AM

26

;

2019

AM

302

-

Dénominationsminoterie

-

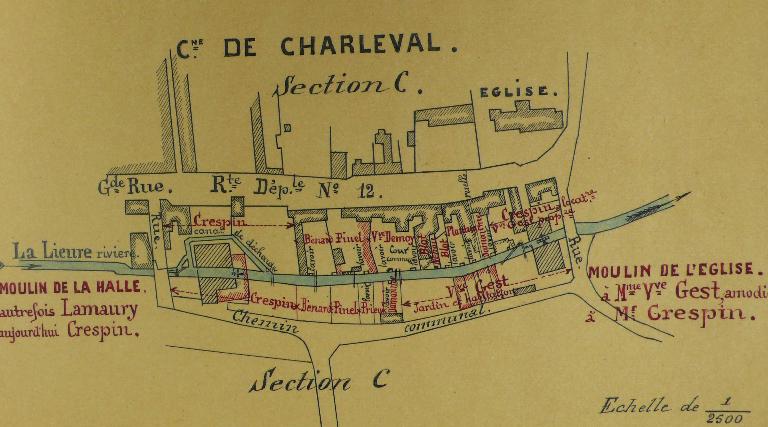

Appellationsmoulin de la Halle

-

Destinationsusine de pièces détachées en matière plastique

-

Parties constituantes non étudiéesatelier de fabrication, bief

Étant donné son état de vétusté, le moulin banal de Charleval, est presque entièrement reconstruit en 1769 : le mur de tampane (c'est à dire le mur pignon traversé par l'arbre de la roue) est refait à neuf, de même que la charpente et le mécanisme « mouvant et tournant » placé au rez-de-chaussée, ainsi que l'étage servant alors de chambres (2) et de grenier. Le moulin à blé rénové est loué en 1783, séparément de la ferme seigneuriale, à Georges Viel. Au terme de son bail en 1792, ce dernier fait l'acquisition du bâtiment devenu bien national. En raison de son implantation à proximité de la place du marché, le moulin est dès lors dénommé moulin de Halle.

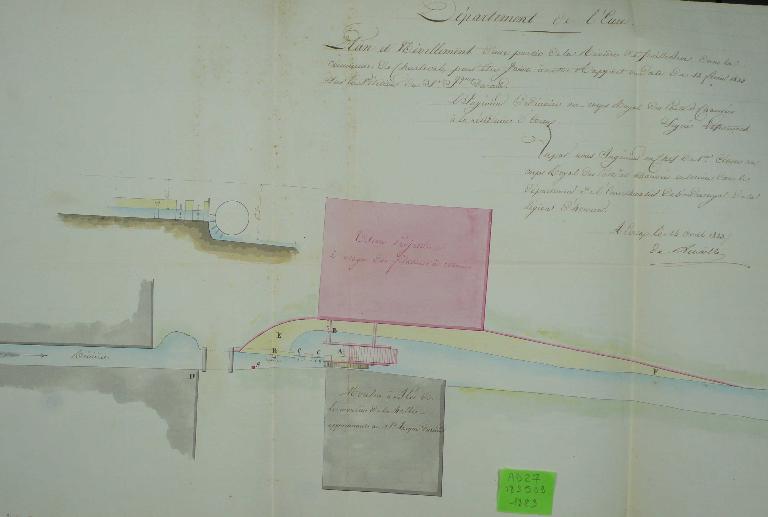

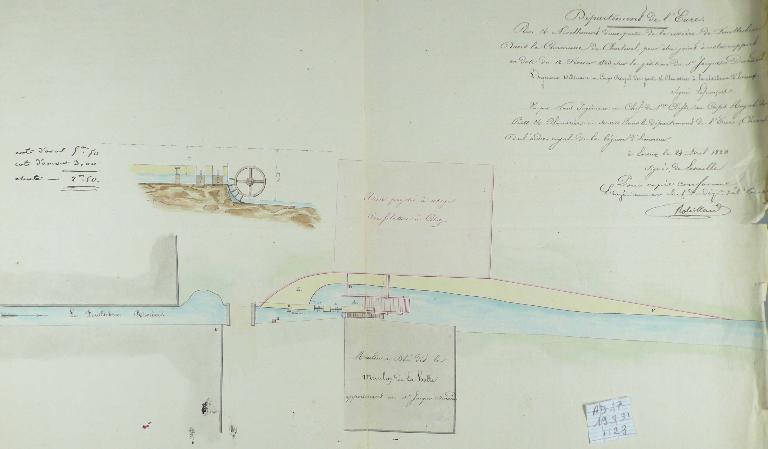

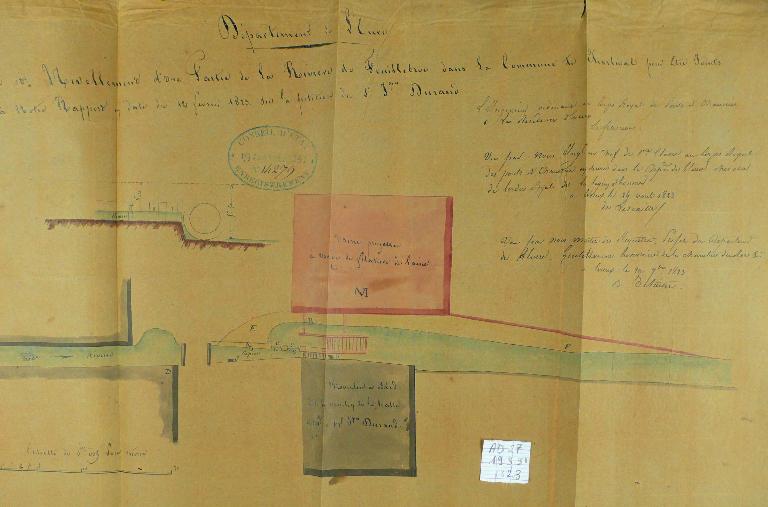

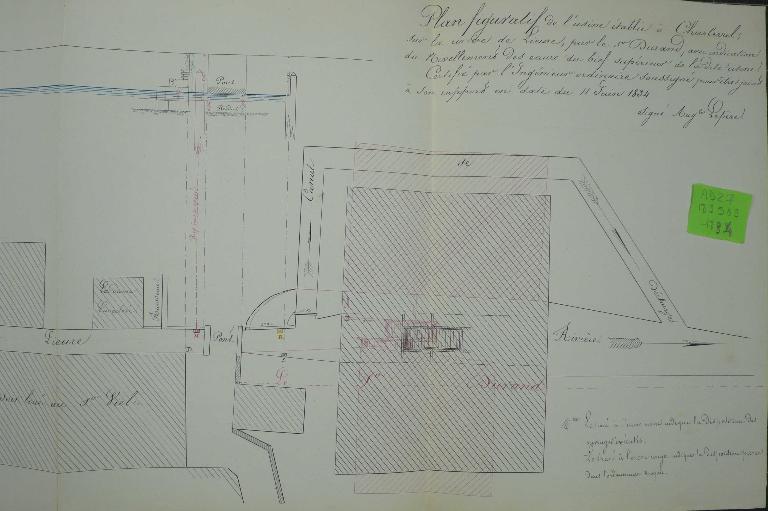

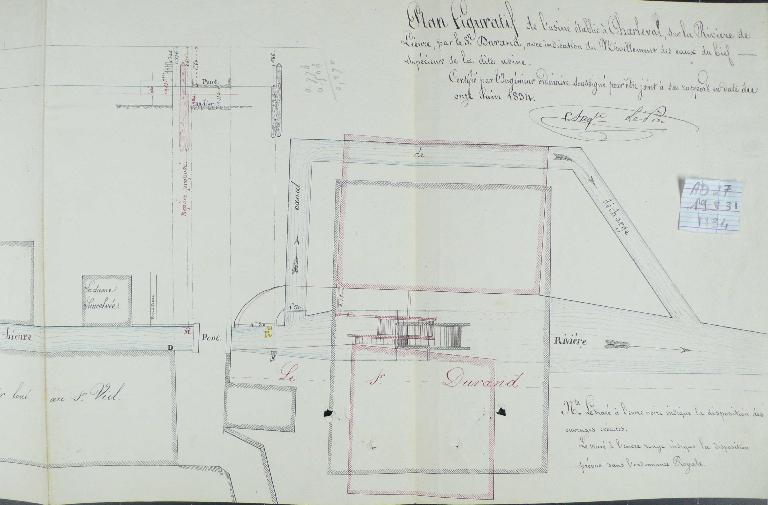

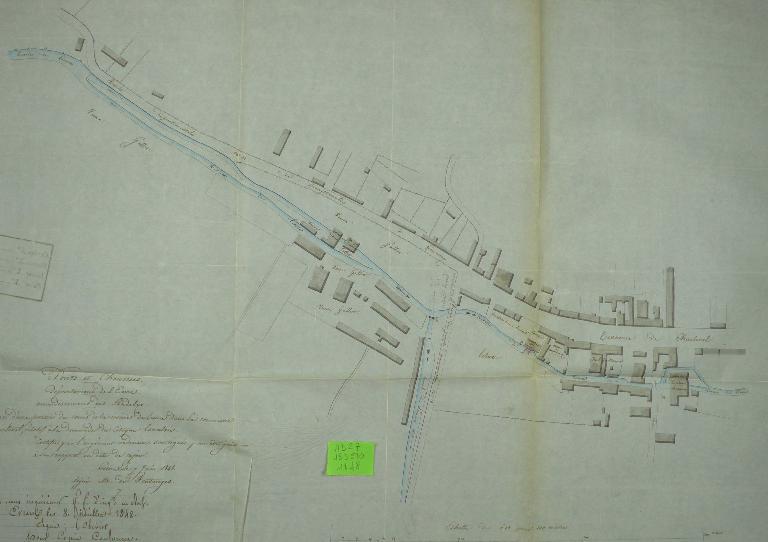

En 1821, le moulin à blé est racheté par M. Durand, propriétaire à Rouen. Deux ans plus tard, ce dernier formule le souhait d’établir, en face de son moulin, une filature de laine ou de coton qui bénéficierait du même repère placé à un mètre au-dessus du coursier. Le projet est autorisé par l'ordonnance royale du 31 mars 1824. Un plan de 1834 montre que les deux usines ont été réunies (la roue se trouvant désormais sous le plancher du moulin) et que seule l’activité textile a été maintenue. En 1835, la filature appartient à Georges Lamaury, médecin aux Andelys qui la loue à l'année pour la somme de 5 000 f. L'usine est à nouveau réglementée par l'ordonnance royale du 29 juin 1838 et bénéficie d’une chute de 2,45 m de hauteur. La filature Lamaury est détruite par un incendie en 1847.

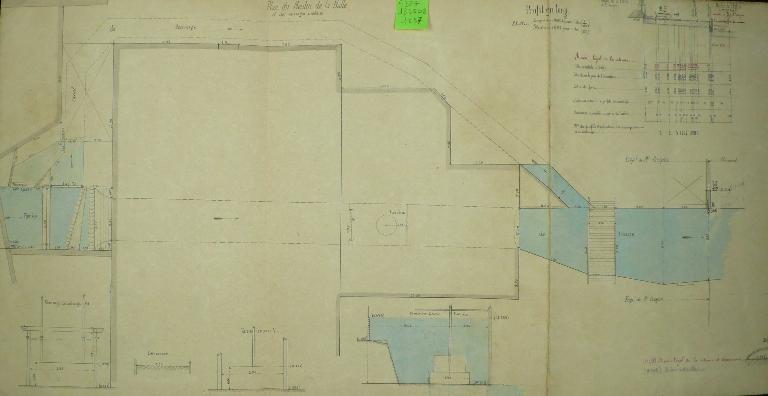

Les vestiges de l'usine, propriété de Mme Veuve Lamaury, sont rachetés le 4 septembre 1888 par Lucien Charles Crespin, fondateur du moulin à blé de Ménesqueville en 1878. Celui-ci rend au site son usage primitif en y édifiant une minoterie dont il confie l'exploitation à son fils Gabriel. Devenu à son tour propriétaire des lieux en 1893, Gabriel Crespin (également exploitant du moulin à blé de l’Église situé immédiatement en aval) équipe l’usine d'une turbine hydraulique à axe vertical et fait installer des flotteurs régulateurs pour remédier aux fréquentes baisses de débit de la Lieure. Ces appareils agissent sur la vanne motrice pour procurer une force constante ce qui permet au moteur de conserver une vitesse régulière. La hauteur de chute n’est plus que de 1,90 m pour une puissance brute de 15 KW. Pour augmenter la capacité d’écrasement de sa minoterie, Gabriel Crespin y fait installer en 1902 une machine à vapeur demi fixe avec chaudière cylindrique horizontale à foyer tubulaire destinées à faire mouvoir des broyeurs à cylindres. En 1908, son fils Lucien Crespin hérite du moulin auquel il apporte bientôt quelques améliorations techniques. Ainsi en 1936 le minotier fait installer une chaudière Field construite par la société industrielle de Creil et vendue par les ateliers Brière et Robinson spécialisés dans les appareils de minoterie. Cette chaudière est destinée au réchauffage de l’air pour un conditionneur à blé. Lucien Crespin exploite la minoterie jusqu'à sa mort en 1958. L'établissement revient alors à ses neveux, Claude et Etienne Crespin, ce dernier en assurera la direction jusqu'en 1967.

Après cette date, le moulin est racheté par la Société Foncière et Immobilière de Charleval (Sofic) qui le cède rapidement à la société Lefébure Industries Réunies (LIR), spécialisée dans la fabrication de pièces moulées en matière plastique et le conditionnement des parfums. En 1988, l'entreprise abandonne le site qui est racheté par la commune. Jugé trop dangereux, il est détruit peu après.

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 18e siècle , daté par travaux historiques

- Principale : 4e quart 19e siècle , daté par travaux historiques

- Principale : 1er quart 20e siècle , daté par travaux historiques

- Principale : 2e quart 20e siècle , daté par travaux historiques

-

Dates

- 1888, daté par travaux historiques

- 1893, daté par travaux historiques

- 1902, daté par travaux historiques

- 1936, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

-

Personnalité :

Crespin Lucienpropriétaire, commanditaire attribution par sourceCrespin LucienCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Meunier.

Fondateur du moulin à blé de Ménesqueville (27) en 1878 - reconversion du moulin à papier fondé en 1819.

Fondateur de la minoterie de la Halle à Charleval (27) en 1888.

-

Personnalité :

Crespin Gabrielpropriétaire, commanditaire attribution par sourceCrespin GabrielCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Meunier.

Fils de Lucien Crespin, fondateur de la minoterie de la Halle à Charleval (27).

Propriétaire exploitant de la minoterie de la Halle en 1893.

Exploitant locataire du moulin à blé de l’Église de 1895 à 1907.

-

Personnalité :

Crespin Etiennepropriétaire attribution par sourceCrespin EtienneCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Neveu du meunier Gabriel Crespin.

Propriétaire exploitant de la minoterie de la Halle de 1958 à 1967.

-

Personnalité :

La minoterie de la Halle aujourd'hui détruite consistait en un bâtiment monobloc massif construit en brique sur un étage et un étage de comble.

-

Murs

- brique

-

Toitsardoise

-

Étages1 étage carré, étage de comble

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- toit à longs pans croupe

-

Énergies

- énergie hydraulique produite sur place

- énergie thermique produite sur place

-

État de conservationdétruit

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Archives départementales de l'Eure

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Archives départementales de l'Eure

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Archives départementales de l'Eure

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Archives départementales de l'Eure

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Archives départementales de l'Eure

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Archives départementales de l'Eure

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Archives départementales de l'Eure

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

Documents d'archives

-

Archives départementales de l'Eure, Evreux : 19 S 31

AD Eure. Série S. Sous-série 19 S : 19 S 31. Cours d'eau et usines hydrauliques. Rivière du Fouillebroc.

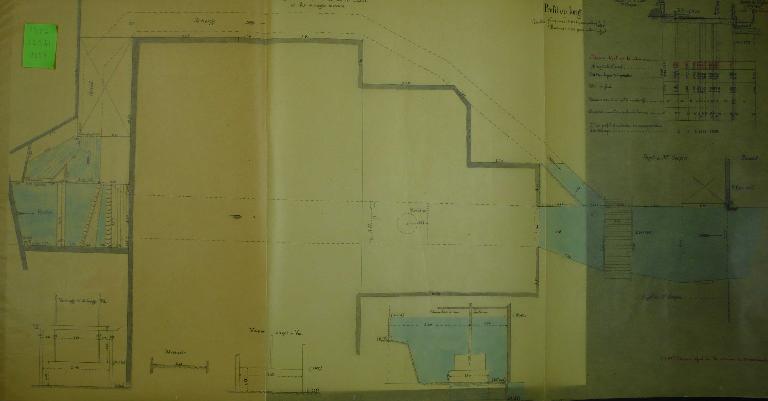

Plan du moulin de la Halle propriété Durand et de la filature projetée par le même Durand, 24 avril 1823. -

AD Eure. Série S. Sous-série 18 S : 18 S 509. Cours d'eau et usines hydrauliques. Rivière de la Lieure. Charleval.

Plan du moulin de la Halle propriété Durand et de la filature projetée par le même Durand, 24 avril 1823. -

Archives départementales de l'Eure, Evreux : 19 S 31

AD Eure. Série S. Sous-série 19 S : 19 S 31. Cours d'eau et usines hydrauliques. Rivière du Fouillebroc.

Plan du moulin de la Halle propriété Durand et de la filature projetée par le même Durand, 24 avril 1823. -

AD Eure. Série S. Sous-série 18 S : 18 S 509. Cours d'eau et usines hydrauliques. Rivière de la Lieure. Charleval.

Ordonnance royale, 31 mars 1824. -

Archives départementales de l'Eure, Evreux : 19 S 31

AD Eure. Série S. Sous-série 19 S : 19 S 31. Cours d'eau et usines hydrauliques. Rivière du Fouillebroc.

Ordonnance royale, 31 mars 1824. -

AD Eure. Série S. Sous-série 18 S : 18 S 509. Cours d'eau et usines hydrauliques. Rivière de la Lieure. Charleval.

Plan masse de l’usine Durand, 11 juin 1834. -

Archives départementales de l'Eure, Evreux : 19 S 31

AD Eure. Série S. Sous-série 19 S : 19 S 31. Cours d'eau et usines hydrauliques. Rivière du Fouillebroc.

Plan masse de l’usine Durand, 11 juin 1834. -

AD Eure. Série S. Sous-série 18 S : 18 S 509. Cours d'eau et usines hydrauliques. Rivière de la Lieure. Charleval.

Ordonnance royale, 29 juin 1838. -

Archives départementales de l'Eure, Evreux : 19 S 41

AD Eure. Série S ; Sous-série 19 S : 19 S 41. Cours d'eau et usines hydrauliques. Rivière de la Lieure.

Ordonnance royale, 29 juin 1838. -

AD Eure. Série S. Sous-série 18 S : 18 S 510. Cours d'eau et usines hydrauliques. Rivière de la Lieure. Charleval.

Plan de situation de la filature Lamaury située en aval du moulin à blé Lancelevée, 7 juin 1848. -

Archives départementales de l'Eure, Evreux : 19 S 31

AD Eure. Série S. Sous-série 19 S : 19 S 31. Cours d'eau et usines hydrauliques. Rivière du Fouillebroc.

Lettre au préfet de l’Eure, 20 juillet 1849. -

AD Eure. Série S. Sous-série 18 S : 18 S 82. Cours d'eau et usines hydrauliques. Rivière de l'Andelle. Charleval.

Plan de situation des moulins de l’Eglise et de la Halle de Mr Crespin, 1/2500 par Maurice ingénieur des Ponts et Chaussées, 10 février 1896. -

AD Eure. Série S. Sous-série 18 S : 18 S 82. Cours d'eau et usines hydrauliques. Rivière de l'Andelle. Charleval.

Information 1895. -

AD Eure. Série S. Sous-série 18 S : 18 S 508. Cours d'eau et usines hydrauliques. Rivière de la Lieure. Charleval.

Plan de situation des moulins de l’Eglise et de la Halle, 10 février 1896. -

AD Eure. Série S. Sous-série 18 S : 18 S 508. Cours d'eau et usines hydrauliques. Rivière de la Lieure. Charleval.

Plan de situation des moulins de la Halle et de l’Eglise, 1/2500e, 1897. -

Archives départementales de l'Eure, Evreux : 19 S 41

AD Eure. Série S ; Sous-série 19 S : 19 S 41. Cours d'eau et usines hydrauliques. Rivière de la Lieure.

Plan de situation des moulins de la Halle et de l’Eglise, 1/2500e, 1897. -

Archives départementales de l'Eure, Evreux : 19 S 41

AD Eure. Série S ; Sous-série 19 S : 19 S 41. Cours d'eau et usines hydrauliques. Rivière de la Lieure.

Plan de détails des moulins de la Halle et de l’Eglise, 1/200e, 1897. -

AD Eure. Série S. Sous-série 18 S : 18 S 508. Cours d'eau et usines hydrauliques. Rivière de la Lieure. Charleval.

Plan de détail du moulin de la Halle, 4 juin 1897. -

AD Eure. Série M. Sous-série 5 M : 5 M 159. Établissements industriels, dangereux et insalubres. Charleval.

Lettre de M Crespin au préfet de l’Eure, 12 juin 1902. -

AD Eure. Série M. Sous-série 5 M : 5 M 159. Établissements industriels, dangereux et insalubres. Charleval.

Déclaration d’appareil à vapeur, 14 décembre 1905. -

Archives départementales de l'Eure, Evreux : 19 S 41

AD Eure. Série S ; Sous-série 19 S : 19 S 41. Cours d'eau et usines hydrauliques. Rivière de la Lieure.

Procès-verbal de pose de repère, 29 juin 1907. -

AD Eure. Série J ; Sous-série 1 j : 1 J 465. Etat récapitulatif des usines hydrauliques existantes au 31/12/1926 dans le département de l'Eure.

situation usine Crespin frères. -

AD Eure. Série M ; Sous-série 5 M : 5 M 300. Établissements industriels, dangereux et insalubres. Appareils à vapeur.

Déclaration d’appareil à vapeur, 24 février 1933. -

AD Eure. Série M. Sous-série 5 M : 5 M 159. Établissements industriels, dangereux et insalubres. Charleval.

Déclaration d’appareil à vapeur, 24 février 1933. -

AD Eure. Série W : Sous-série 18 W : 18 W 93. Administrations, depuis 1940. Installations classées. Charleval.

Lettre à la préfecture de l’Eure, 16 avril 1968. -

AD Eure. Série W : Sous-série 18 W : 18 W 93. Administrations, depuis 1940. Installations classées. Charleval.

Plan masse des Ets Lefébure, 1/100e, 1968. -

AD Eure. Série W : Sous-série 18 W : 18 W 93. Administrations, depuis 1940. Installations classées. Charleval.

Plan et élévation des Ets Lefébure, constructions existante et neuve, 1/50, 1/100e, 1968. -

AD Eure. Série W : Sous-série 18 W : 18 W 93. Administrations, depuis 1940. Installations classées. Charleval.

Plainte contre les Ets Lefébure, 1973.

Bibliographie

-

TAUPIN, Robert. Moulins et usines à Charleval. 1997.

p. 27 -

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN DE L'ANDELLE. Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien de l'Andelle et de ses affluents 2015-2019. 369 p.

p. 226-229 (ROE 50246)

Chargée de recherches à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Haute-Normandie, puis de Normandie, depuis 1992. Spécialité : patrimoine industriel.

Chargée de recherches à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Haute-Normandie, puis de Normandie, depuis 1992. Spécialité : patrimoine industriel.