Photographe à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Basse-Normandie, puis de Normandie, depuis 2005.

- opération ponctuelle, Abbaye aux Dames de Caen

- (c) Région Normandie - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Caen - Caen-6

-

Commune

Caen

-

Adresse

place Reine Mathilde

-

Emplacement dans l'édifice

transept, bras nord, mur est

-

Dénominationsstatue

-

Titres

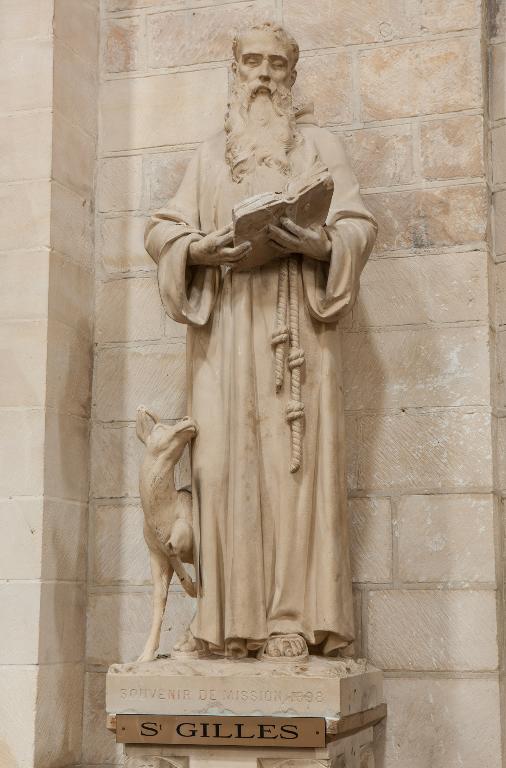

- Saint Gilles

La présence de saint Gilles ne doit pas surprendre car elle est directement liée à l'affectation, rendue effective le 2 février 1865, d'une partie de l'ancienne église abbatiale de la Trinité (la nef) au culte de la paroisse Saint-Gilles consécutivement aux travaux de l'architecte Victor Ruprich-Robert (1854-1868).

D'après l'inscription figurant sur la plinthe, la statue a été donnée à la paroisse en souvenir d'une mission en 1898. Celle-ci est relatée dans la Semaine religieuse de Bayeux, événement marqué par la procession, lors de la fête de clôture, de la statue de saint Gilles "sortie des ateliers de M. Jacquier. C'est en présence de plus de dix mille personnes que M. le Curé de Saint-Gilles a béni cette belle statue. Après cette bénédiction, le Saint a été porté en procession sur un char artistement décoré et traîné par deux chevaux richement caparaçonnés. Cette procession peut s'appeler le triomphe de saint Gilles. Sur tout son parcours : rue Campion, grand place Saint-Gilles, boulevard Trinité, il n'était pas une maison, pas même une fenêtre, pas un arbre qui ne fut décoré et enguirlandé. Par cet acte de foi et de zèle, les paroissiens de Saint-Gilles ont voulu remercier leur saint Patron de la puissante protection qu'il leur accorde et se montrer dignes de ses bienfaits".

Aucune signature n'a été relevée sur la statue. Elle pourrait être attribuée à Charles Jacquier (1843-1929) ou à un sculpteur employé par l'entreprise de marbrerie, dirigée par les frères Jacquier, Francis (1845-1911) associé à Alphonse (1849-1898) puis à Aimé (1847-1911), tel Ernest Casini (1853 -1919). La finesse du visage, à l'expression intériorisée, émerge d'un corps à la stature imposante donnant l'illusion d'une sculpture grandeur nature. L’œuvre montre un aspect plus singulier de l'art des Jacquier, ou de leur entourage, qui se distingue de la production de la "Sainterie" de Vendeuvre-sur-Barse (Aube) à la même époque et de celle, parfois plus sérielle, de leur mobilier liturgique ou de leurs monuments funéraires.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 19e siècle

-

Dates

- 1898

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Jacquier Charlessculpteur (incertitude), attribution par sourceJacquier CharlesCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Né en 1843, Charles Jacquier est le fils aîné de Marie Eugénie Bullet et de Pierre Antoine Jacquier sculpteur. Après avoir fréquenté l'atelier familial, il se forme à Paris auprès d'Auguste Dumont et de Jean-Joseph Perraud. Il expose une première fois un portrait en terre cuite au Salon en 1873 date à laquelle il épouse Marie Philomène Michotte, fille du marbrier belge Joseph Michotte. Après un séjour aux États-Unis, à Springfield dans l’Illinois, où il exécute des modèles pour la décoration du State House, puis à Cincinnati dans l’Ohio (1876-1878), il revient à Paris avant de rejoindre en 1879 son frère Francis à Caen où il enseigne la sculpture à l’école municipale des beaux-arts, jusqu'en 1913, ainsi que le dessin dans les écoles de la ville, tout en exposant au Salon à Paris entre 1881 et 1921, notamment des portraits de personnalités locales. Il produit abondamment malgré l'incendie qui détruit en 1908 sa maison et une grande partie de son fonds d’atelier, rue des Carmélites. Il décède le 13 janvier 1929 et est inhumé au cimetière Saint-Gabriel. Plusieurs de ses enfants ont pratiqué la sculpture, Marie qui expose un buste de sa mère au Salon de 1912 et ses fils Charles Aimé (1874-1953) et Aimé (1876-?) qui embrassent la carrière de sculpteur.

Sources consultées le 1er octobre 2020 :

-LUIS, Emmanuel. Les jacquier, une entreprise familiale au service de la sculpture et de l'art funéraire à Caen, https://expositions-virtuelles.normandie.fr/famillejacquier/webdoc.html

-

Atelier ou école :

Entreprise Jacquier (1874 - 1907)atelier attribution par sourceEntreprise JacquierCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Source consultée le 2 octobre 2020 :

-LUIS, Emmanuel. Les jacquier, une entreprise familiale au service de la sculpture et de l'art funéraire à Caen, https://expositions-virtuelles.normandie.fr/famillejacquier/webdoc.html

-

Auteur :

La statue en pied, solidaire de la base dont la terrasse est également sculptée, est posée sur un socle composé d'une colonne à chapiteau néo-roman. La qualité du calcaire au grain fin, issu de carrières locales, notamment de Quilly, donne l'illusion du marbre.

-

Catégoriessculpture

-

Structures

- revers sculpté

-

Matériaux

- pierre

-

Mesures

- h : 158,5 centimètre (hauteur avec la base)

- la : 51,8 centimètre

- pr : 42,9 centimètre

-

Iconographies

- saint Gilles et la biche

-

Précision représentations

D'après la Vita sancti Aegidii (10e siècle), Gllles, ermite d'origine grecque aurait fondé le monastère à Saint-Gilles (actuellement située sur la commune de Saint-Gilles-du-Gard, 30, Région Occitanie), après avoir reçu, dans la seconde moitié du 6e siècle, de Wamba, roi des Goths, une terre près d'Arles pour y bâtir une église d'abord placée sous l'invocation des saints Pierre et Paul puis de celle de saint Gilles dont le culte se répand en dehors du Languedoc à travers toute la chrétienté. Conformément à la tradition, le saint abbé bénédictin est représenté en pied tenant un livre, accompagné de la biche qu'il a avait apprivoisée. La présence de cet animal se réfère à un épisode bien connu de sa vie apocryphe, relatée dans la Légende dorée de Jacques de Voragine (13e siècle), racontant qu'un roi wisigoth les a blessés lors d'une partie de chasse. En guise de pardon, il aurait fondé une abbaye en nommant saint Gilles abbé.

Le saint se caractérise par un visage au front haut, aux paupières entrouvertes sous une arcade sourcilière marquée, qu'encadrent une chevelure et une longue barbe aux ondulations délicates. Recueilli, il s'incline légèrement vers le livre ouvert, le corps comme ampesanti par son habit. A ses pieds, la biche détourne la tête vers le saint dans un mouvement gracile.

-

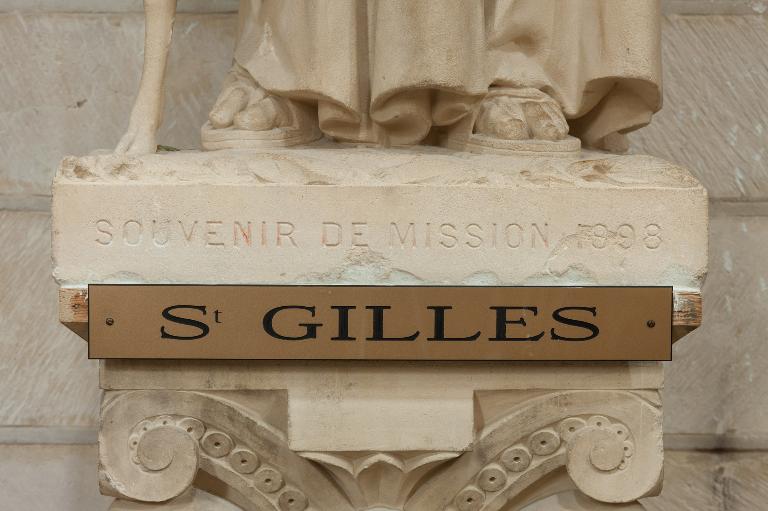

Inscriptions & marques

- inscription concernant le commanditaire, sur l'oeuvre, français, en creux

- date, sur l'oeuvre, en creux

-

Précision inscriptions

Inscription et date sur la plinthe de la base : SOUVENIR DE MISSION 1898.

-

État de conservation

- bon état

- manque

- salissure

-

Précision état de conservation

État en 2013 : manques relevés : pouce senestre et pages du livre à senestre ; manques ponctuels au niveau du socle et de la manche dextre de sa coule. Salissures localisées notamment au niveau de la capuchon. Restitutions au ciment au niveau de la base et de l'oreille dextre. Trace noire sur la coule.

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreÀ signaler

La statue de saint Gilles est issue des ateliers Jacquier qui ouvrent à Caen en 1874 suite au rachat par Francis Jacquier (1845-1911) de l'entreprise de marbrerie d’Hippolyte Dupont, fondée en 1855 et installée rue au Canu (actuelle rue Demolombe). Devenue une affaire familiale florissante, cette société produit quantité de monuments funéraires, encore présents dans les cimetières de Caen, et de statuaire religieuse issus du savoir-faire des nombreux employés et des carrières locales. Acteurs économiques importants sous la IIIe République jusqu'à la veille du Premier conflit mondial, récompensés par de nombreux prix, les ateliers Jacquier répondent aux nombreuses commandes du Culte et de la bourgeoisie locale. Leur production, étudiée par l'Inventaire dans le cadre de l'étude menée sur l'art funéraire à Caen (IA14006164), reflète de multiples talents, des frères Jacquier, qui pour certains ont poursuivi une carrière de sculpteur indépendant, aux artistes employés par la maison. Outre ses qualités esthétiques et techniques, la statue de saint Gilles témoigne également de la vivacité de la vie religieuse de la paroisse éponyme au tournant du siècle.

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

Bibliographie

-

BERTHELOT, Sandrine, LUIS, Emmanuel, DECAENS, François, DE RUGY, Manuel. Ici repose... A la découverte des cimetières de Caen. Lyon : Lieux Dits, 2017, 80 p. (Collection Parcours du patrimoine, ISSN 1956-0346, n° 414).

Périodiques

-

Archives diocésaines, Bayeux

La Mission de Saint-Gilles de Caen. Semaine religieuse de Bayeux, 20 novembre 1898, n°47.

p. 737-739

Lien web

- Mission de Saint Gilles de Caen. In : Semaine religieuse de Bayeux, 20 novembre 1898, n°47.

- Luis Emmanuel. Les Jacquier, une entreprise familiale au service de la sculpture et de l'art funéraire à Caen extrait d'une exposition virtuelle du site internet de la Région Normandie consulté le 1er octobre 2020

Chercheuse à l'inventaire général du patrimoine culturel de Basse-Normandie puis de Normandie depuis 2013 : architecture civile et religieuse, patrimoine rural, objets mobiliers civils et religieux étudiés dans le cadre d'inventaires topographiques et ponctuels. Suivi scientifique de l'étude du patrimoine bâti du Parc naturel régional du Perche.

église de l'abbaye de bénédictines de la Trinité dite abbaye aux Dames, actuellement église paroissiale Saint-Gilles

Adresse : place Reine Mathilde

Chercheuse à l'inventaire général du patrimoine culturel de Basse-Normandie puis de Normandie depuis 2013 : architecture civile et religieuse, patrimoine rural, objets mobiliers civils et religieux étudiés dans le cadre d'inventaires topographiques et ponctuels. Suivi scientifique de l'étude du patrimoine bâti du Parc naturel régional du Perche.