Photographe à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Basse-Normandie, puis de Normandie, depuis 2005.

- opération ponctuelle, Abbaye aux Dames de Caen

- (c) Région Normandie - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Caen - Caen-6

-

Commune

Caen

-

Adresse

place Reine Mathilde

-

Emplacement dans l'édifice

bas-côté est, 1ère travée

-

Dénominationsfonts baptismaux

Après la restauration de son architecture (1854-1868) par Victor Ruprich-Robert (1854-1868), l'ancienne église abbatiale apparaît vidée de son mobilier. Se pose la question de l'ameublement de l'édifice rendu au culte après les travaux et par le transfert de la paroisse Saint-Gilles dans l'église de la Trinité en 1865. La fabrique s'en préoccupe activement ce qui suscite quelques échanges circonspects entre l’État et le diocèse. Dans un courrier adressé au ministre de la maison de l'Empereur et des Beaux-Arts en date du 20 juillet 1866, Victor Ruprich-Robert (1854-1868) fait part du "mobilier défectueux de l'église Saint-Gilles [qui] a été transféré il y a quelques temps déjà dans l'église de Ste. Trinité pour y établir le culte. (...) il est certaines installations qu'il m'a semblé fort regrettable de voir anéanties sans que j'en sois même prévenu". Le ministre conclut dans une lettre adressée au préfet le 10 décembre de la même année : "c'est que la fabrique se croie en droit de se passer du concours de l'artiste qui a été appelé à rendre à l'édifice son caractère architectural et de rester seul juge du choix de l'emplacement du mobilier, de l'effet plus ou moins défavorable qui en résulte pour l'ensemble de la construction (...)". A la suite de cette controverse, Ruprich-Robert prend l'initiative de créer, dans le dernier quart du 19e siècle, quelques objets mobiliers qu'il conçoit dans le prolongement esthétique de l'architecture médiévale. Ainsi les fonts baptismaux, les bénitiers, les confessionnaux et le chemin de croix qui, d'après Douin père et fils, est "peint" par Adolphe Steinheil (1850-1908), sont-ils soumis au style roman que Ruprich-Robert vient de rétablir d'une manière magistrale dans l'édifice, suivant la théorie violletleducienne ne souffrant aucun anachronisme ou fétichisme.

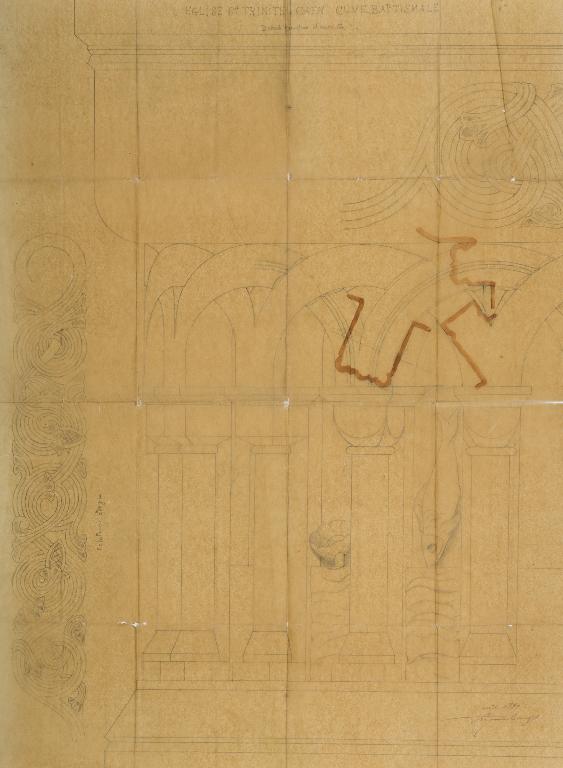

C'est donc l'architecte lui-même qui conçoit le dessin des fonts et des bénitiers. Pour la réalisation, il fait de nouveau appel à Joseph Douin (1825-1901), sollicité pour "restaurer" les sculptures des chapiteaux de l'église, et à son fils Raoul (1855-1930). Deux dessins sur calque des fonts baptismaux (Archives départementales du Calvados) sont signés du grand architecte - ou peut-être de son fils Gabriel - qui les date précisément du 7 avril 1881. Figurent d'une part, le plan et l'élévation des fonts et d'autres part, des détails à grandeur d'exécution de l'élévation architecturée du support ornée d'arcs de réseau plein-cintre entrecroisés - inspirés, comme le rapportent les frères Douin, de la façade d'une maison bordelaise - et des rinceaux de la cuve. Un autre dessin aquarellé exécuté à mi grandeur (Médiathèque du patrimoine et de la photographie), daté du 6 juillet 1882, établit les motifs du couvercle, dont on peut se demander s'il a été exécuté par un autre artiste, les Douin travaillant essentiellement la pierre. Dans leur notice consacrée à l'église de la Trinité de Caen, les sculpteurs caennais indiquent que les deux bénitiers et les fonts baptismaux "en pierre dure [ont] été exécutés par les auteurs de cette étude, sur les dessins de M. Ruprich-Robert", vraisemblablement au début des années 1880 et avant 1886, date de parution du texte dans la revue mensuelle La Normandie archéologique. Le ciseau des Douin, issus d'une dynastie de sculpteurs renommée établie à Honfleur sous l'Ancien Régime, a fidèlement traduit les motifs empruntés au répertoire architectural, qui s'inscrivent strictement dans le cadre imparti. La représentation graphique des motifs est caractéristique de leur style également visible sur nombre de chapiteaux retaillés de l'église. Le couvercle coloré contraste avec la pierre blanche. Rationalisé à l'excès, le décor devient ici une épure du style roman.

-

Période(s)

- Principale : 2e moitié 19e siècle

-

Dates

- 1881, daté par source

- 1882, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Ruprich-Robert Victor Marie-Charlesauteur du modèle attribution par sourceRuprich-Robert Victor Marie-CharlesCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Victor Marie-Charles Ruprich-Robert naît à Paris le 18 février 1820. Il débute son initiation à l'architecture en 1836 sous la direction de Simon-Claude Constant-Dufeux avant d'intégrer la section "architecture" de l'Ecole des Beaux-Arts de Paris en 1838. En 1843, il devient le suppléant d'Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc à l’École nationale et spéciale de dessin pour le cours d'histoire et de composition de l'ornement. En 1847, il adresse une demande au ministre de l'Intérieur pour prendre en charge la restauration des monuments historiques des Landes, du Gers, des Hautes et des Basses-Pyrénées. Dès 1848, il entame une carrière d'architecte diocésain à Bayeux et Séez, puis à Nevers (1857), à Albi et Reims (1877). Il fait partie de plusieurs comités et commissions : auditeur de la Commission des arts et édifices religieux (1849), rapporteur auprès du Comité des édifices paroissiaux (1853), rapporteur près le comité des inspecteurs généraux des édifices diocésains (1855). A compter de 1859, il est professeur d'ornement à l’École nationale et spéciale de dessin, poste précédemment occupé par Viollet-le-Duc. Théoricien de l'architecture, il publie de nombreux ouvrages et est un collaborateur régulier de la Revue générale de l'architecture et des travaux publics de 1849 à 1886. Dessinateur du mobilier de la Couronne (1859-1870), il participe au remeublement de la galerie François Ier et du vestibule de la chapelle du château de Fontainebleau (1860). Il conçoit le trône impérial exposé à l'Exposition universelle de 1867. En 1870, il prend la direction de l'atelier de Constant-Dufeux. Membre de la commission des monuments historiques dès 1873, il est nommé inspecteur général en 1873. Membre de nombreuses associations, sociétés et académies, il est directeur de la Société des antiquaires de Normandie en 1881 et est habilité à diriger les fouilles dans les arènes de Lutèce en 1883.

L'église de la Trinité de Caen constitue son premier chantier de restauration (1854-1868), qu'il mène parallèlement à la construction de la chapelle de l'Immaculée Conception du petit séminaire de Séez. Récompensé à l'Exposition universelle de 1855 (médaille de 2e classe), il enchaîne les projets de construction d'églises (Saint-Jean-Baptiste de Flers, 1858-1864; Athis, 1859) et de restauration d'édifices civils et religieux (église d'Autheuil, 1863-1881; château de Falaise, 1864-1870; lycée Henri IV, 1866-1873 ; église de l'abbaye Saint-Étienne de Caen, 1867-1883 ; maître-autel du Val-de-Grâce, 1868-1870 ; tour du château d'Oudon, 1870-1886 ; salle des États du château d'Amboise, 1873-1879 ; église Saint-Martin d'Argentan, 1874 ; église d'Ouistreham, 1876-1878 ; abbaye-aux-Bois de Paris, 1877).

Source consultée en 2019 :

-site internet de l'INHA, Dictionnaire critique des historiens de l’art actifs en France de la Révolution à la Première Guerre mondiale, Philippe Sénéchal et Claire Barbillon (dir.), https://www.inha.fr/fr/ressources/publications/publications-numeriques/dictionnaire-critique-des-historiens-de-l-art/ruprich-robert-victor.html

-site internet de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine Charenton-le-Pont, base AUTOR, http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/autor_fr

-

Auteur :

Douin Josephsculpteur attribution par sourceDouin JosephCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Né à Caen le 22 août 1825, Joseph Douin exerce le métier de sculpteur, avec son fils Raoul, dans son atelier situé rue Royale à Caen. Il est notamment l'auteur du baldaquin d'autel de l'église Saint-Patrice de Bayeux (1830) et du maître-autel de l'église Notre-Dame de Caen réalisé avec son fils Raoul Joseph (1855-1930). Son travail a été récompensé par la Société française d'archéologie. Travaillant pour l'administration des Monuments historiques, il a également réalisé plusieurs moulages de décors sculptés d'édifices bas-normands (églises de la Trinité, Saint-Pierre, hôtel d'Escoville à Caen, cathédrale Notre-Dame à Bayeux, église saint-Pierre à Lisieux) conservés à la cité de l'architecture et du patrimoine et dont certains sont exposés dans la galerie des moulages. Il a été membre de la Société des beaux-arts de Caen dont le procès-verbal de la séance du 10 mars 1889 indique que "M. Douin père offre à ses confrères de venir examiner chez lui divers estampages de monuments de Caen, de Bayeux et de Lisieux, qu'il a exécutés pour le Musée du Trocadéro". Lors de la séance du 1er mai de la même année, "plusieurs membres de la Société sont allés visiter dans l'atelier de leur confrère les moulages exécutés par celui-ci pour le Musée de sculpture comparée du Trocadéro. Ces moulages comprennent les pièces suivantes :

Cathédrale de Bayeux. — Une travée de la nef (XIIe siècle), mesurant 5 mètres de hauteur sur 1 mètre 50 de largeur. La base présente les archivoltes des arcs de la nef, ornées d'un côté de têtes grimaçantes, de l'autre d'une moulure contrezigzaguée de palmettes. Dans la partie centrale se détache sur un fond ou tapisserie en imbrication un bas-relief représentant des animaux symboliques. Une belle frise du XIII' siècle surmonte l'ensemble et offre, à sa partie médiane, une tête de femme d'un grand caractère et d'un bel effet décoratif. Une ligne de quatre-feuilles relie très-heureusement cette frise à l'ornementation romane de la nef. Deux bas-reliefs, dont l'un surtout fort remarquable représente un personnage' bardé de fer renversant d'une colonne un monstre enchaîné, symbole de la victoire du christianisme sur l'idolâtrie. Un grand fragment du transept du sud (XIVe siècle), présentant un ensemble de moulures disposées en quatre lobes, avec cinq grandes rosaces à feuillages ajourés.

Église Saint-Pierre de Lisieux. — Un groupe de trois chapiteaux (fin du XIIe siècle), d'une grande richesse de décoration et d'une exécution supérieure. Le chapiteau d'un des piliers de la nef. Il mesure 1 mètre 50 de côté et 1 mètre 35 de hauteur, en comprenant le tailloir. Église Saint-Sauveur de Caen. — Crochet et frise d'une fenêtre (XVe siècle). Frise à mascarons de l'abside (Renaissance).

Église Saint-Pierre de Caen. — Panneau au-dessus de la porte de la sacristie (Renaissance). Trois têtes en. encorbellement dans l'escalier du portail de la place du Marché-au-Bois. Chapiteaux et culs-de-lampe. Un grand fragment de 3 mètres carrés, composé de l'arc à moulures de la fenêtre centrale de l'abside; du tympan richement décoré de rinceaux, de médaillons, d'enfants portant les attributs de la Passion, et couronné par une corniche sculptée ; enfin, au-dessus, d'une grande pièce surmontée d'une autre corniche sculptée.

Hôtel d'Escoville ou de la Bourse, à Caen. — Deux consoles au-dessus de la porte d'entrée. Un chapiteau.

De sincères félicitations sont adressées à M. Douin, qui annonce à la compagnie qu'il vient d'être chargé d'une nouvelle série de travaux du même genre."

Joseph Douin est décédé à Caen le 26 octobre 1901.

Sources consultées les 19 et 24 mars 2021 :

-Bulletin de la Société des beaux-arts de Caen, 7e vol., Caen : impr. F. Le Blanc-Hardel, 1883, p. VII, 19, 22-24, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54424625/texteBrut

-Cité de l'architecture et du patrimoine, https://www.citedelarchitecture.fr/fr/collections/auteur/4486

-

Auteur :

Douin Raoul Josephsculpteur attribution par sourceDouin Raoul JosephCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Né à Caen en 1855, de Joseph Douin (1825-1901) sculpteur, Raoul Douin exerce le même métier que son père dans l'atelier familial situé rue Royale à Caen. Comme son père, il est membre de la Société des beaux-arts de Caen (il figure dans la liste des membres au 1er mars 1883) dont le procès-verbal de la séance du 11 mai 1883 indique qu'il "soumet à la compagnie les esquisses qu'il a composées pour la cavalcade projetée et qui représentera Caen à travers les âges. L'assemblée félicite M. Raoul Douin de ce travail, non moins remarquable au point de vue de l'exécution artistique qu'à celui de l'exactitude historique, et charge le Conseil d'administration d'examiner quelle souscription la Société devra voter en faveur de la cavalcade ; quel lot elle pourrait mettre à la disposition de la loterie de bienfaisance ; enfin, quel encouragement elle pourrait accorder à l'auteur du projet s'il publiait, comme il en manifeste l'intention, un album représentant le cortège et les divers groupes de la cavalcade". Il succède au poste de professeur à l’École municipale des beaux-arts à Joseph Filmont, céramiste dont il a été l'élève et dont le frère a ouvert une entreprise de sculpture funéraire à Caen.

Raoul Douin est décédé à Caen en 1930. Il est le père de Robert Douin né le 4 juillet 1891 de son union avec Maria Anna Maier. Cet artiste sculpteur, professeur et directeur de l’école des Beaux Arts nommé en 1930, a été un résistant de la première heure, arrêté par la Gestapo le 17 mars 1944 sur un chantier à proximité du stade Hélitas à Caen et sommairement fusillé le jour du débarquement allié le 6 juin 1944 dans une cour de la prison de Caen avec plus de 60 autres résistants.

Une association des amis de Raoul et Robert Douin, sculpteurs, anciens professeurs de l’école municipale des beaux-arts de Caen a été créée le 3 février 1951.

Une plaque commémorative aux noms de Raoul et Robert Douin a été inaugurée à l'entrée du cimetière Saint-Nicolas de Caen le 9 juillet 1960. Un square du quartier Saint-Gabriel porte leurs noms.

Sources consultées les 19 et 24 mars 2021 :

-Bulletin de la Société des beaux-arts de Caen, vol. 7, Caen : impr. F. Le Blanc-Hardel, 1883, p. VII, 139, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54424625/texteBrut

-Cité de l'architecture et du patrimoine, https://www.citedelarchitecture.fr/fr/collections/auteur/4486

-site internet des Archives départementales du Calvados, Notice sur Robert Douin, https://archives.calvados.fr/editorial/page/87ec67aa-08d2-4246-ab1a-64e190e122b3

-site du Journal Officiel, p. 1512, https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/verification/associations_b_archive/195100370042

-Fabrice MARC. La saga de la poterie Joseph Filmont céramiste à Caen et à Bavent, 5 juillet 2020, p. 20, https://ceramique-traditionnelle-en-normandie.fr/sites/default/files/2020-11/S1F0_saga%20filmont_PA.pdf

-

Auteur :

Ruprich-Robert GabrielarchitecteRuprich-Robert GabrielCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Né le 5 octobre 1859 à Paris et décédé le 30 mars 1953 à Paris. Diplômé de l’École des Beaux-Arts (promotion 1878), Gabriel Ruprich-Robert a été formé par son père, Victor (1820-1887) qui le fait entrer au Service des beaux-arts en 1884 comme inspecteur des travaux de la Tour Clovis à Paris. Rapporteur près le Comité des édifices diocésains le 8 mars 1883, il est l'architecte de l’église de Boisney dans l’Eure puis architecte diocésain d’Autun (1907) et de Saint-Claude. Architecte en Chef des Monuments Historiques de 1897 à 1933, il a la responsabilité des arrondissements de Falaise et de Lisieux (1897-1898), de Bernay et de Pontoise puis, au décès de Jean Louis Victor Petitgrand en 1898, du Puy-de-Dôme. Quelques années plus tard, il est chargé de l’Eure (1904), de la Cathédrale de Clermont (1906), du département du Calvados (1909) à l’exception de la Cathédrale de Bayeux et des édifices classés de Caen qu’il aura en 1910. En 1913, il est chargé de l’arrondissement de Pontoise et du Puy-de-Dôme. Il dirige les travaux de la Haute-Loire à la place de Henri Nodet (1855-1940), promu Inspecteur Général en 1917 jusqu'à la fin du conflit mondial. Lui sont attribués les Cathédrales de Bayeux et d’Évreux ainsi que le département de l’Eure-et-Loir en 1909 puis la conservation du château de Laval en 1920. Il est nommé adjoint à l’inspection Générale en 1915 puis Inspecteur Général des Monuments Historiques en 1925. Il assure également la vice-présidence de la Commission des Monuments Historiques.

En Normandie, il est intervenu sur les églises de Secqueville-en-Bessin, de Tour-en-Bessin, de Vienne-en-Bessin, de Pont-en-Auge, d’Ouvillée-la-Bien-Tournée, St-Germain de Falaise, de St-Pierre-sur-Dives, de Rots, de Carentan, St-Jacques et St-Pierre de Lisieux, sur les églises de Caen et l’abbaye de Beaumont-le-Roger.

A Paris, il a notamment reconstruit les bâtiments de l'Institut catholique dans un style ogival néo-normand (1890-1933).

Sources consultées le 1er septembre 2020 :

-site internet ÉLEC, Editions en ligne de l’École des chartes, Répertoire des architectes diocésains du XIXe siècle, http://elec.enc.sorbonne.fr/architectes/447

-site internet du CTHS, http://cths.fr/an/savant.php?id=115151

-site internet de la Compagnie des architectes en chef des monuments historiques, http://dev.compagnie-acmh.fr/ruprich-robert/

-

Auteur :

La cuve baptismale reposant sur un socle en pierre - précédé d'un degré circulaire en pierre - est fermée par un couvercle en cuivre orné de faux émail champlevé, doté de deux serrures et de deux anses de préhension.

-

Catégoriessculpture, fonderie

-

Structures

- élévation, droit, circulaire

- au sol

-

Matériaux

- pierre, blanche décor en bas-relief, décor en relief méplat, mouluré

- cuivre, doré, faux émail champlevé

-

Mesures

- h : 101,5 centimètre

- d : 100,5 centimètre

-

Iconographies

- poisson, symbole

- fleur, symbole

- Triangle trinitaire, symbole, sur couvercle

- rinceau, ornementation

- médaillon, ornementation

-

Précision représentations

Les fonts présentent deux registres décoratifs : sur le support, derrière les colonnettes adossées portant un décor d'arcs de réseau plein-cintre entrecroisés, figure une représentation stylisée des eaux du Jourdain, de poissons et de fleurs, les premiers étant un symbole christique désignant les chrétiens nés comme le Christ de l'eau du baptême, les secondes symbolisant l'âme ; sur la cuve baptismale, se détache une frise de rinceaux en relief méplat.

Le couvercle des fonts baptismaux est orné en son centre du triangle trinitaire, aux angles duquel figurent des médaillons renfermant des inscriptions sacrées désignant le Père, le Fils et le Saint Esprit, et de plusieurs motifs décoratifs (dents-de-scie, damier de carrés, entrelacs de demi-palmettes, cannelures).

-

Inscriptions & marques

- inscription, sur l'oeuvre, latin

-

Précision inscriptions

Inscription dans les médaillons ornant le couvercle des fonts baptismaux : FILIUS ; SPIRIT S[AN]CT[U]S ; PATER ; DEUS : Fils ; Esprit Saint, Père, Dieu. Inscription entre les médaillons : EST ; NON EST : c'est ; ce n'est pas.

-

État de conservation

- bon état

- déformation

-

Précision état de conservation

État en 2013 : couvercle des fonts baptismaux partiellement déformé. Intérieur non vu.

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

Périodiques

-

Bibliothèque municipale, Caen : FN C 361

DOUIN, Joseph et Raoul, PERET, Édouard. Église Sainte-Trinité à Caen, ancienne abbaye-aux-Dames. La Normandie archéologique, 1886. [revue mensuelle dont seul un numéro est paru].

Documents figurés

-

Médiathèque du patrimoine et de la photographie, Charenton-le-Pont : 0082/014/2056

Plans d'édifices du Calvados : ancienne abbaye aux Dames à Caen, église de la Trinité, collection Ruprich-Robert, tirage et dessins au crayon, lavis, à l'encre sur papier, sur calque, par Victor et Gabriel Ruprich-Robert, architectes, 1856-1911 (Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Charenton-le-Pont ; 0082/014/2056).

n°025491(57) : Couvercle des fonts baptismaux : Plan, élévation, coupe, dessin au lavis et à l'encre sur papier par Victor Ruprich-Robert, architecte, 6 juillet 1882. -

Archives départementales du Calvados, Caen : CPL/1029-1030

Cartes et plans extraits : Eglise Ste Trinité à Caen, cuve baptismale : plan et élévation, détails grandeur d'exécution, échelle 0,20 PM et grandeur nature, crayon et aquarelle sur calque, par Victor et Gabriel Ruprich-Robert, 7 avril 1881 (Archives départementales du Calvados, Caen ; CPL/1029-1030).

Annexes

-

DOUIN, Joseph et Raoul, PERET, Édouard. Église Sainte-Trinité à Caen, ancienne abbaye-aux-Dames. La Normandie archéologique, 1886 : les bénitiers et les fonts baptismaux.

Chercheuse à l'inventaire général du patrimoine culturel de Basse-Normandie puis de Normandie depuis 2013 : architecture civile et religieuse, patrimoine rural, objets mobiliers civils et religieux étudiés dans le cadre d'inventaires topographiques et ponctuels. Suivi scientifique de l'étude du patrimoine bâti du Parc naturel régional du Perche.

église de l'abbaye de bénédictines de la Trinité dite abbaye aux Dames, actuellement église paroissiale Saint-Gilles

Adresse : place Reine Mathilde

Chercheuse à l'inventaire général du patrimoine culturel de Basse-Normandie puis de Normandie depuis 2013 : architecture civile et religieuse, patrimoine rural, objets mobiliers civils et religieux étudiés dans le cadre d'inventaires topographiques et ponctuels. Suivi scientifique de l'étude du patrimoine bâti du Parc naturel régional du Perche.