Chargée de recherches à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Haute-Normandie, puis de Normandie, depuis 1992. Spécialité : patrimoine industriel.

- patrimoine industriel, patrimoine industriel de la vallée de la Basse-Seine

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Vallée de la Basse-Seine

-

Hydrographies

la Seine

-

Commune

Saint-Étienne-du-Rouvray

-

Adresse

Michel Ploumarch

-

Cadastre

1982

AM

371

-

Dénominationsfonderie, usine de fibre de verre

-

Précision dénominationfonderie de fonte, usine de laine de roche

-

AppellationsFonderie Lorraine, Roclaine, Isover Saint-Gobain

-

Parties constituantes non étudiéesatelier de fabrication, voie ferrée, quai, aire des matières premières, four industriel, voie navigable, poste de chargement

La société anonyme Hauts Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson, implantée à Pont-à-Mousson (57) depuis 1856, est contrainte de transférer ses ateliers loin des zones de combat pour pouvoir poursuivre son activité métallurgique et notamment la production d’obus en fonte aciérée destinés à l’armée française. Son choix se porte sur un terrain situé sur la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray, entre la Seine et la voie ferrée de Paris-Rouen, qui permettent son approvisionnement en charbon et en minerai de fer. A cet endroit, elle lance la construction, dès décembre 1915, d’une immense fonderie, spécialisée dans la fonte de deuxième fusion et le moulage de pièces en grande série, dont une partie des équipements provient de l’usine de Pont-à-Mousson.

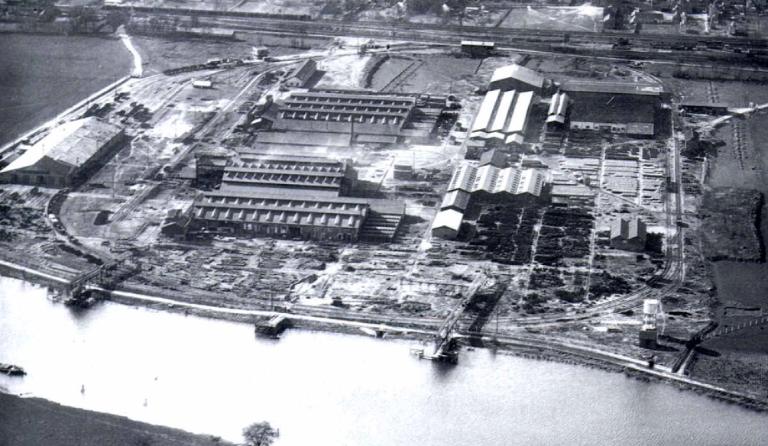

La Fonderie Lorraine réalise sa première coulée le 15 avril 1916, avant même la fin des travaux. Ceux-ci, menés sous la direction d’ingénieurs lorrains, vont se poursuivre durant toute la durée de la guerre en raison des difficultés d’approvisionnement en matières premières. A l’issue des travaux, en 1919, les équipements de la fonderie se répartissent sur 24 ha dont 5 ha de surface couverte. Elle dispose également de trois pontons sur la Seine et d’une voie ferrée raccordée au réseau principal. Avec une production mensuelle de 100 000 obus, la Fonderie Lorraine est la plus productive de toutes les usines métallurgiques qui se sont établies dans la région rouennaise. Pour assurer un tel rendement, son effectif passe de 1 600 à 2 200 ouvriers entre 1917 et 1918.

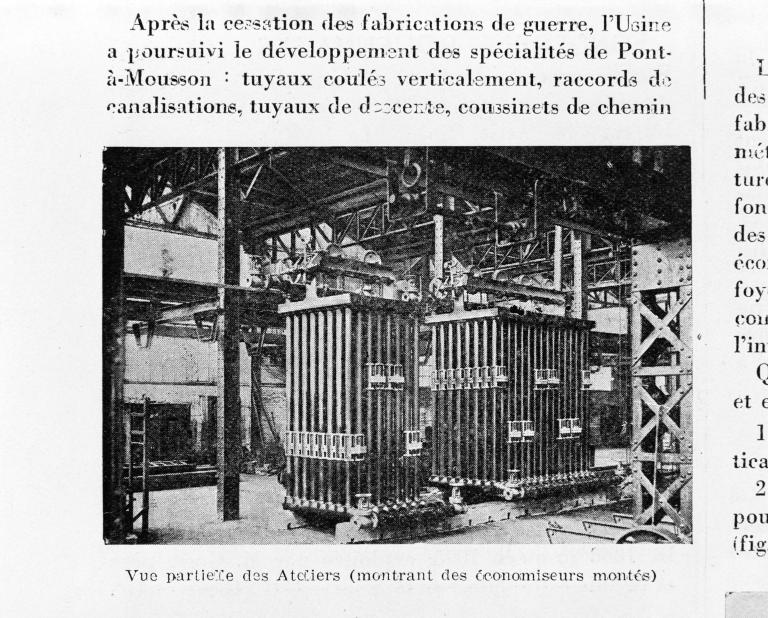

L’arrêt des commandes d’obus après l’armistice prive la Fonderie Lorraine de sa principale activité. L’usine se reconvertie alors dans la production de tuyaux de fonte, raccords de canalisations, sabots de frein, boulons, rivets, écrous…. De nouveaux ateliers sont mis en place, dont une boulonnerie d'une capacité mensuelle de 200 T, une scierie, un atelier de modelage et un atelier d'usinage affecté à la construction des économiseurs en fonte pour le réchauffage de l'eau d'alimentation des chaudières. Les grosses commandes de pièces moulées pour le transport ferroviaire s’accompagnent en 1920 de la création au sein de l’usine d’un atelier de réparation de wagons qui travaille pour les Chemins de Fer de l’État. En 1927, un atelier de fabrication de tuyaux par centrifugation est mis en route. A la veille de la Seconde Guerre mondiale, l’usine emploie 250 personnes.

Durant le conflit, l’usine travaille à peu près normalement malgré les problèmes d’approvisionnement mais sous le contrôle de l’Inspection de l’Armée allemande (Rüstungs-Inspektion). 90% de sa production est destinée à fournir des pièces détachées pour le ferroviaire.

Au lendemain de la guerre, l’usine est complètement modernisée et équipée de 17 fours (cubilots) desservant une chaine de moulage et de trois carrousels. En 1957, elle produit mensuellement 2 000 T de pièces moulées, essentiellement des sabots de frein pour locomotives, la SNCF étant son principal client. Son effectif se stabilise autour de 300 ouvriers. Au début des années 1960, de nouvelles productions mises au point par le centre de recherches de la société Pont-à-Mousson sont développées : des pièces en grandes séries pour appareils ménagers, carters de boites de vitesse, collecteurs d’échappement, corps de compresseurs…

Les années 1970 correspondent à un recentrage de l’activité sur la production de pièces automobiles et de sabots et semelles de frein pour les trains. En 1973, 3 000 T de fonte mécanique, 1 000 T de fonte grise et 11 000 T de pièces sortent de l’usine. Elle occupe à cette date 252 ouvriers. Mais ces chiffres cachent en réalité de graves problèmes de rentabilité. La même année, le groupe Pont-à-Mousson confie à sa filiale Roclaine son usine de Saint-Etienne-du-Rouvray pour y fabriquer, sous la licence américaine Johns-Mansville, des matériaux isolants à base de laine de roche. En 1979, le site est repris par l'entreprise Isover Saint-Gobain pour la même activité. Elle utilise comme matières premières : du basalte, du coke et du laitier (résidus de fonderie), du gravier, du minerai de fer, de l’aggloméré (sable, ciment), de l’amiante (jusqu’en 1993) et comme produits annexes des résines à base de phénol et de formol, de la soude, de l’ammoniaque, du sulfate d’ammonium, de l’urée, des bitumes et de l’eau (provenant des forages de l’usine). Ces différentes matières sont mélangées et fondues dans un cubilot. La matière obtenue est additionnée d’un liant organique qui assure la cohésion des fibres. Celles-ci sont ensuite passées à l’étuve pour polymérisation. Finition et découpe achèvent le processus. L’usine ferme définitivement en septembre 2004, entrainant la suppression de 75 emplois.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 20e siècle , daté par source

-

Dates

- 1915, daté par source

L'usine est détruite.

-

Typologies

-

État de conservationdétruit

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Bibliothèque municipale de Rouen

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

Bibliographie

-

QUENEDEY, Jean-Patrice. Rouen constitue un grand centre métallurgique. In La revue de Rouen, 1947, n°6.

-

PESSIOT, Guy. Histoire de l'agglomération rouennaise. La rive gauche.- Rouen : Le P'tit Normand, 1990. 288 p.

p. 202, 203. -

Dictionnaires biographiques commerciaux et industriels. Département de la Seine-Inférieure. Rouen, Allain & fils, 1928-29, 557 p.

p. 342,343 -

ALEXANDRE, Alain, CROGUENNEC Michel. Histoire d’usines, 180 ans de vie industrielle dans l’agglomération rouennaise. Ed. L’écho des vagues, 2013, 320 p.

p. 194

Périodiques

-

DANTAN, Alain. Le développement de l'industrie dans les cantons de Sotteville et de Grand-Couronne 1914-1939. In: Études Normandes, 23e année, n°280, 1974. pp. 1-23.

-

La fonderie Lorraine. In La Revue de Rouen, n°8, 9e année, 1956-57.

p. 18-28. -

Seine-Martime. Revue géographie et industrielle de France, n°25, 1963, 152 p.

p. 118 -

La fonderie Lorraine. In : La Revue de Rouen, n°6, 1947.

p. 10-14. -

Seine-Inférieure. L’Illustration économique et financière, n° spécial, 1923.

p. 60

Chargée de recherches à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Haute-Normandie, puis de Normandie, depuis 1992. Spécialité : patrimoine industriel.

Chargée de recherches à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Haute-Normandie, puis de Normandie, depuis 1992. Spécialité : patrimoine industriel.