Photographe à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Haute-Normandie, puis de Normandie, de 1975 à 2021.

- patrimoine industriel, patrimoine industriel de la vallée de la Basse-Seine

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) ECPAD

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Vallée de la Basse-Seine

-

Hydrographies

la Seine

-

Commune

Oissel

-

Adresse

Dambourney

-

Cadastre

1982

AE

17

-

Dénominationsusine de matières colorantes synthétiques

-

AppellationsCompagnie Française des Matières Colorantes, Kuhlmann, Francolor, Imperial Chimical Industries, Crompton Knowles France et Francolor Pigments

-

Parties constituantes non étudiéesatelier de fabrication, entrepôt industriel, magasin industriel, bureau, cour, voie ferrée, quai, voie ferrée

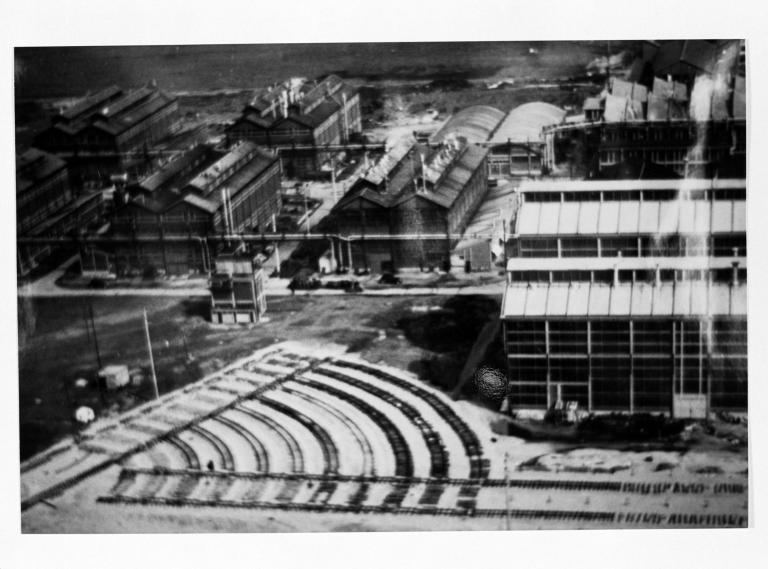

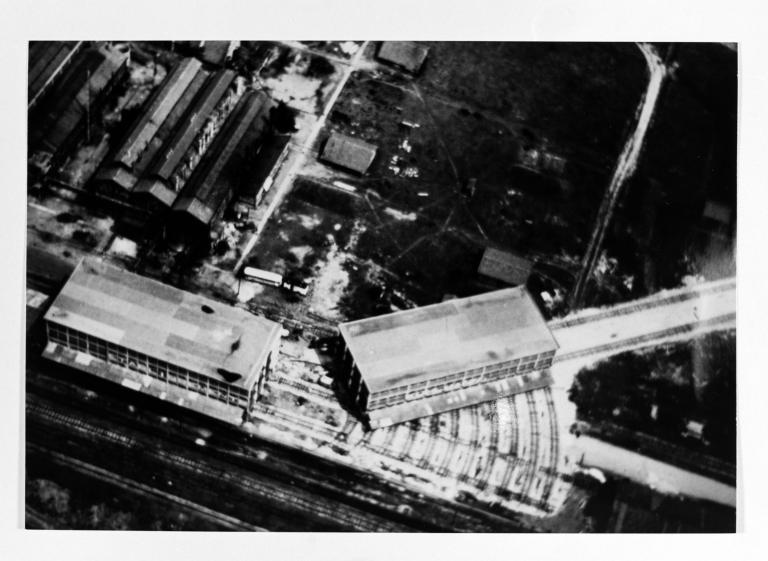

En 1919, la Compagnie Française de Matières Colorantes obtient du gouvernement français l’autorisation de fonder à Oissel sur le site de la poudrerie fermée après l’armistice, une usine spécialisée dans la fabrication des colorants azoïques destinés aux textiles et des produits d’intermédiaires de synthèse issus des dérivés du pétrole que lui fournissent les raffineries implantées autour du bassin aux hydrocarbures. La création de ce site répond aux besoins croissants du marché français assurés jusqu’alors par l’industrie allemande. L’usine occupe un terrain de 220 ha et compte 73 120 m² de surface d’atelier, dédiée notamment au traitement de la benzine, du toluène, de la naphtaline et des divers acides entrant dans la composition des colorants azoïques. La direction de l’usine est confiée à Laurent Elie un ingénieur de l’école supérieure de chimie industrielle de Lyon.

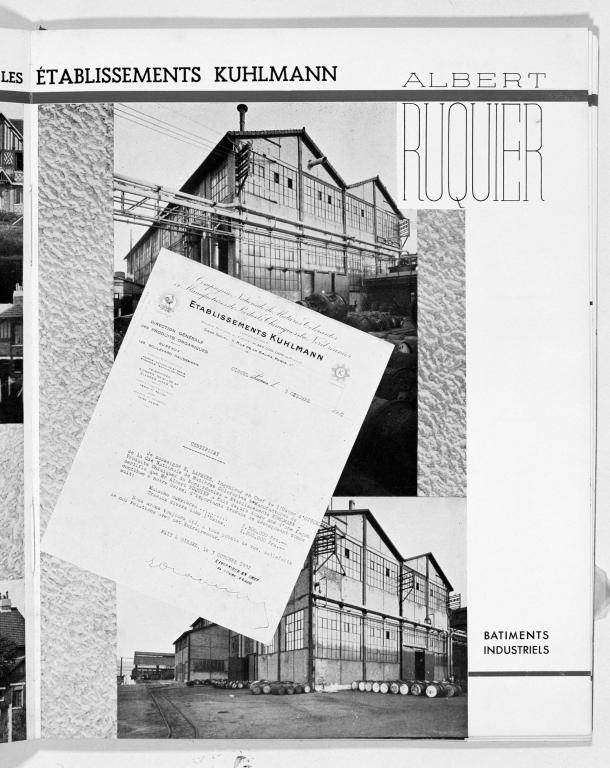

En 1923, la Compagnie Française de Matières Colorantes fusionne avec les établissements Kuhlmann. Ce rapprochement lui permet de mettre la main sur des brevets allemands de colorants artificiels obtenus comme dommages de guerre. Il lui permet aussi de développer l’activité de l’usine : un immense magasin de produits finis est mis service en 1927 et de nouveaux ateliers sont édifiés en 1931, notamment par l'entreprise de construction Albert Ruquier établie à Oissel. En 1938, l’usine emploie plus de 100 chimistes et ingénieurs et plus de 1 500 ouvriers. Pour développer son activité dans la chimie organique moderne, en intégrant les dernières innovations, de nouveaux ateliers sont édifiés. La guerre ajourne ses projets et une grande partie de sa production est réorientée dans la fabrication d’explosifs.

En décembre 1941, la société Francolor, émanation de Kuhlmann mais avec une majorité de capitaux allemands est créée. L’usine est alors mise à contribution pour fournir l’armée allemande en produits chimiques, ce qui en fait une cible privilégiée pour la Résistance.Durant les années d’après-guerre, son activité se partage entre d’une part la fabrication de produits chimiques de synthèse (plus de 200 différents) et d’autre part la fabrication de colorants azoïques. La production annuelle atteint alors 8 à 10 000 T de produits de synthèse et 4 000 T de produits colorants. En 1948, l’usine emploie 1800 personnes dont 1440 ouvriers, 285 agents de maîtrise et 75 ingénieurs chimistes.

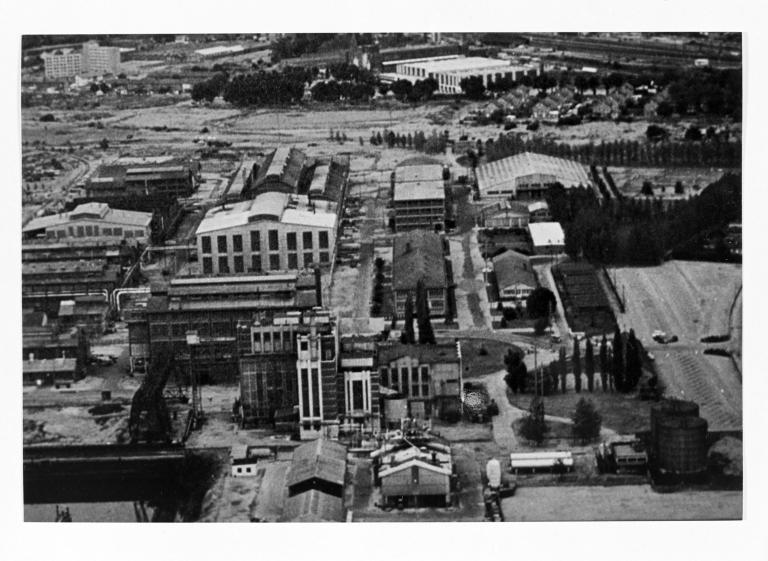

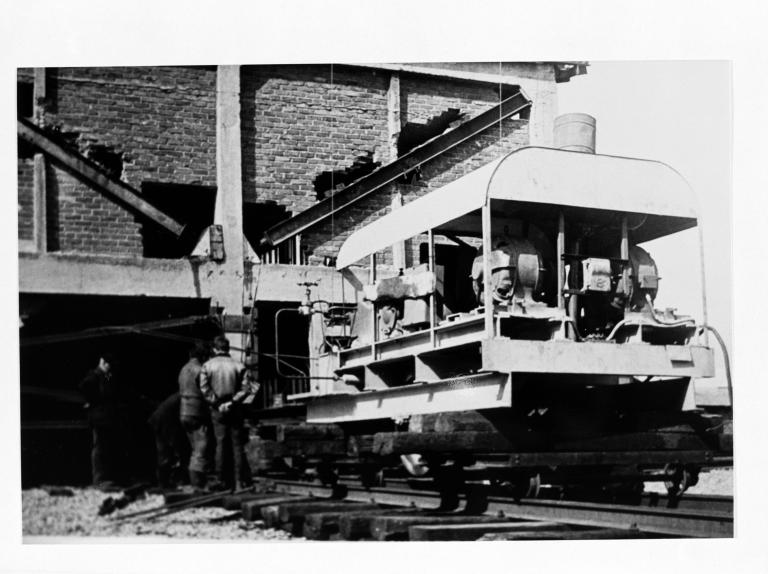

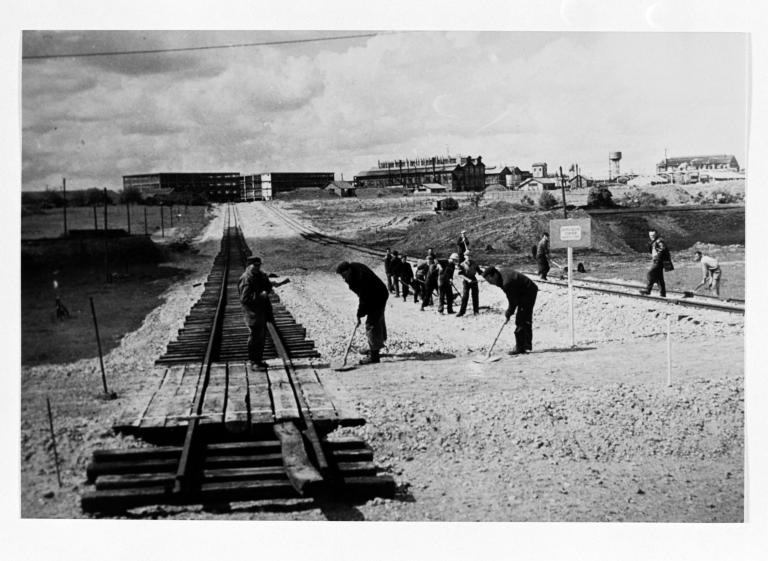

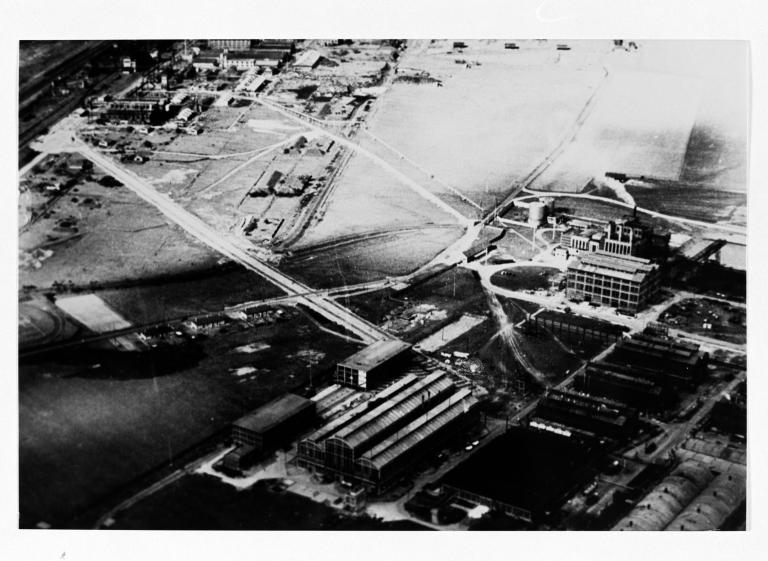

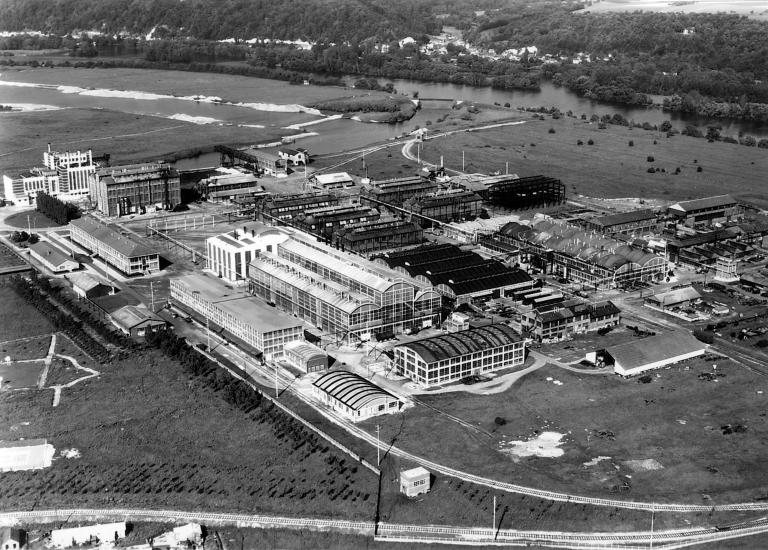

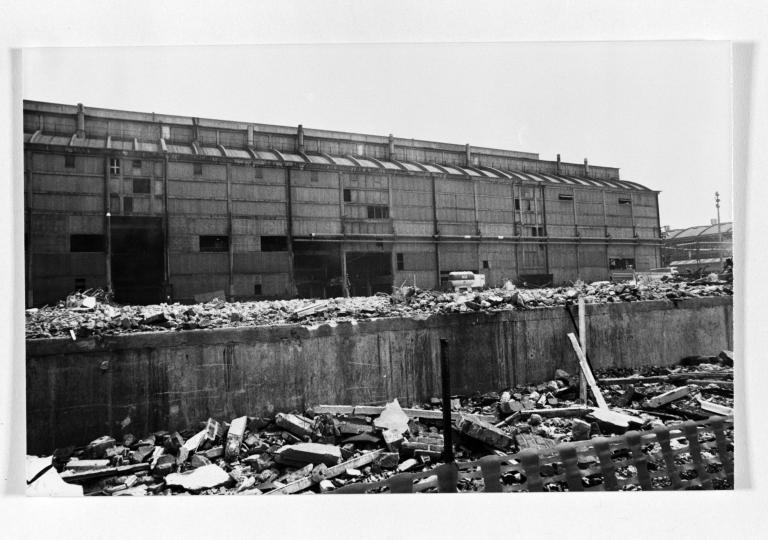

Durant les années d’après-guerre, son activité se partage entre d’une part la fabrication de produits chimiques de synthèse (plus de 200 différents) et d’autre part la fabrication de colorants azoïques. La production annuelle atteint alors 8 à 10 000 T de produits de synthèse et 4 000 T de produits colorants. En 1948, l’usine emploie 1800 personnes dont 1440 ouvriers, 285 agents de maîtrise et 75 ingénieurs chimistes.Les projets de déplacement et d’agrandissement de l’usine programmés dès 1935 mais ajournés par la guerre, sont mis en œuvre au milieu des années 1950 : l’usine implantée le long de la voie ferrée Paris-Rouen-Le Havre est déplacée de 750 m vers la Seine. Les travaux titanesques mis en œuvre en 1956 pour le transfert de l’immense magasin de produits finis et de tout son matériel montrent le rôle déterminant du fleuve dans le développement de cette industrie. Utilisée comme voie d’accès principale pour l’approvisionnement en matières premières et les expéditions des produits finis, la Seine couvre aussi les énormes besoins en eau de l’usine. Pour déplacer cet imposant édifice de 4 niveaux, de 20 000 m² au sol, pesant près de 4 200 T sans le démonter, il a fallu le sectionner en deux parties et le monter sur rails afin qu’une locomotive puisse le tracter sur une distance de 750 m, jusqu’à sa nouvelle destination. Les ateliers existants sont reconstruits mais la grande majorité des bâtiments consistent en des installations neuves. Des stations de pompage et d’épuration sont aménagées en bord de Seine et des appontements sont édifiés sur le bras mort du fleuve utilisé comme voie d’accès privée. Le transfert de l'usine est achevé en 1959. Ce déplacement correspond à une étape de modernisation et de diversification de la production. En effet, les années 1960 voient la construction de 5 ateliers supplémentaires dédiés à la fabrication de nouveaux produits. Suite à des fusions successives, l’usine passe au sein du groupe Ugine-Kuhlmann en 1966, puis au sein du groupe Péchiney-Ugine-Kuhlmann en 1971. Ce dernier constitue le premier groupe industriel privé français agissant dans les domaines de la chimie, de la sidérurgie et du nucléaire.

Au début des années 1970, avec une gamme de 1 500 produits organiques de synthèse, l’usine d’Oissel assure 40 % de la production française de matières colorantes destinés aux industries du textile, du cuir, du papier, des encres, des peintures et des vernis. Elle exporte alors 60 % de sa production dans le monde entier. Le ralentissement de l’activité qui s’opère au cours de cette décennie, suite au premier choc pétrolier, se solde par une chute vertigineuse du nombre d’employés. Sur mille personnes en 1970, il n’en reste que 200 lorsque le groupe britannique Imperial Chimical Industries rachète l’usine en 1983. L’activité est recentrée dans la fabrication de colorants pour l’industrie du textile, du cuir et pour la reprographie, avec une réduction des effectifs. Des ateliers devenus obsolètes sont détruits et le fameux magasin des expéditions disparaît en 1987. Malgré ces restructurations, l’usine d’Oissel reste la première en France pour la fabrication des colorants et pigments industriels.

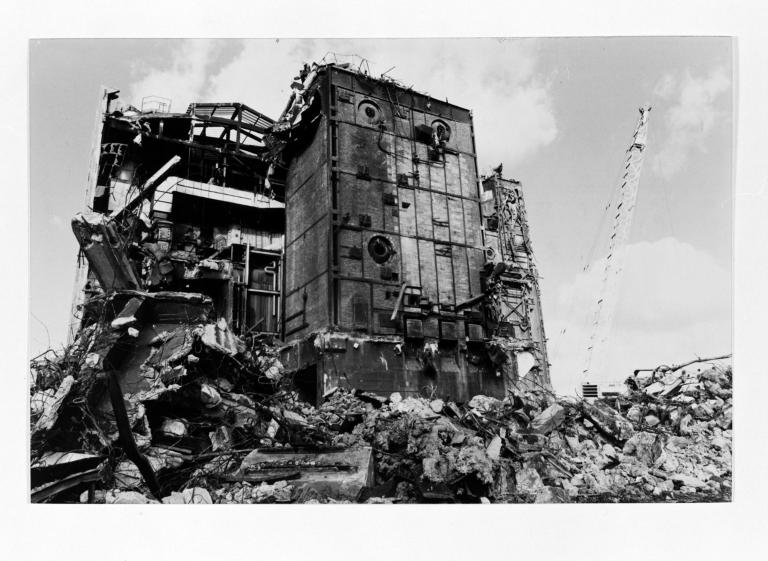

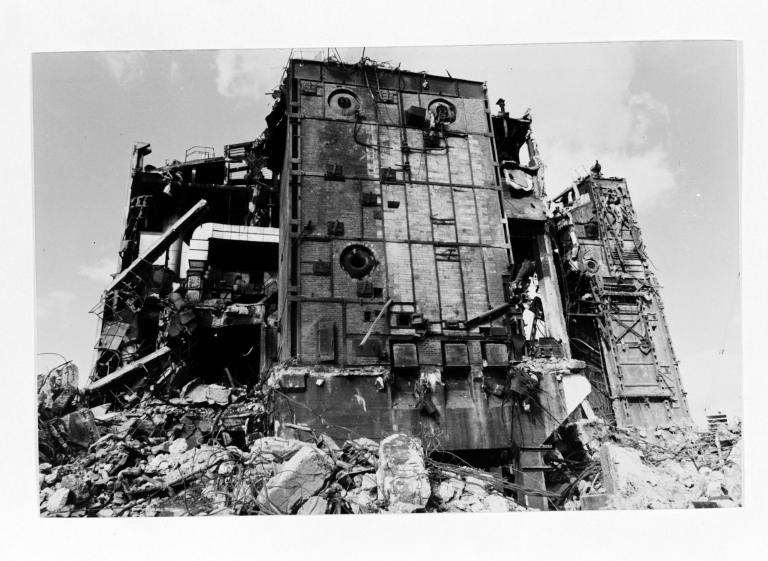

La diminution de la demande de produits colorants au début des années 1990 entraîne une baisse d’activité pour l’entreprise avec une nouvelle vague de licenciements mais surtout la scission du site en deux entités distinctes : les ateliers de production des colorants textiles sont vendus à la société américaine Crompton and Knowles en 1992, et ceux dédiés à la fabrication des colorants pour les encres d’imprimerie, peintures et matières plastiques sont cédés à la société Francolor Pigments, filiale du groupe japonais Toyo Ink en 1993. Ces changements entrainent de nouvelles destructions sur le site, notamment la disparition de la grande chaufferie en 1994.

En 2000, le groupe Crompton and Knowles revend son unité de production à la société britannique Yorkshire Leeds France. Rapidement confrontée à une surcapacité de production du fait de la concurrence indienne et chinoise, l’entreprise est mise en liquidation le 23 octobre 2003. Subsiste alors la société Francolor Pigments emploie en 2007, 70 personnes dans son usine d’Oissel.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 20e siècle , daté par travaux historiques

- Principale : 2e quart 20e siècle , daté par travaux historiques

- Principale : 3e quart 19e siècle , daté par travaux historiques

-

Dates

- 1919, daté par travaux historiques

- 1927, daté par travaux historiques

- 1931, daté par travaux historiques

- 1956, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

- Auteur : entrepreneur) attribution par source

Les ateliers de fabrication les plus anciens sont en brique et structure métallique apparente, toit à longs pans, pignon couvert avec lanterneau, tuile mécanique et verre en couverture. Les ateliers de fabrication les plus récents sont en béton, couvert d'un toit bombé et percés par de larges baies rectangulaires. Le bureau en parpaing de béton s'élève sur 2 étages carrés.

-

Murs

- brique

- béton

- parpaing de béton

-

Toitstuile mécanique, verre en couverture, béton en couverture

-

Étages2 étages carrés

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- toit à longs pans

- toit bombé

- pignon couvert

-

Énergies

- énergie thermique

- énergie électrique

- produite sur place

- achetée

-

Statut de la propriétépropriété d'une société privée

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Archives départementales de Seine-Maritime

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) ECPAD

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Normandie - Inventaire général

Bibliographie

-

Dictionnaires biographiques commerciaux et industriels. Département de la Seine-Inférieure. Rézé : F. Allain, 1928-29, 557 p.

p. 373,374 -

REAL, Emmanuelle. Le paysage industriel de la Basse-Seine. Rouen : Connaissance du patrimoine de Haute-Normandie, Service régional de l'inventaire du patrimoine culturel de Haute-Normandie, coll. Images du patrimoine 249, 2008, 263 p.

p. 122-123. -

ALEXANDRE, Alain, CROGUENNEC Michel. Histoire d’usines, 180 ans de vie industrielle dans l’agglomération rouennaise. Ed. L’écho des vagues, 2013, 320 p.

p. 117 à 119.

Périodiques

-

L'entreprise normande et du nord-ouest. Spécial Chimie Pétrochimie. n° 203, novembre 1972, 90 p.

p. 43 -

MORISSOT, Jean. Francolor... In : La Revue de Rouen, n°23, 1949, p. 16-23.

Chargée de recherches à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Haute-Normandie, puis de Normandie, depuis 1992. Spécialité : patrimoine industriel.

Chargée de recherches à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Haute-Normandie, puis de Normandie, depuis 1992. Spécialité : patrimoine industriel.