Photographe à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Haute-Normandie, puis de Normandie, de 1975 à 2021.

- patrimoine industriel, patrimoine industriel de la vallée de la Basse-Seine

- label XXe

- (c) Région Normandie - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Vallée de la Basse-Seine

-

Hydrographies

la Seine

-

Commune

Cléon

-

Lieu-dit

l' homme mort

-

Cadastre

1982

AI

294

-

Dénominationsusine de construction automobile

-

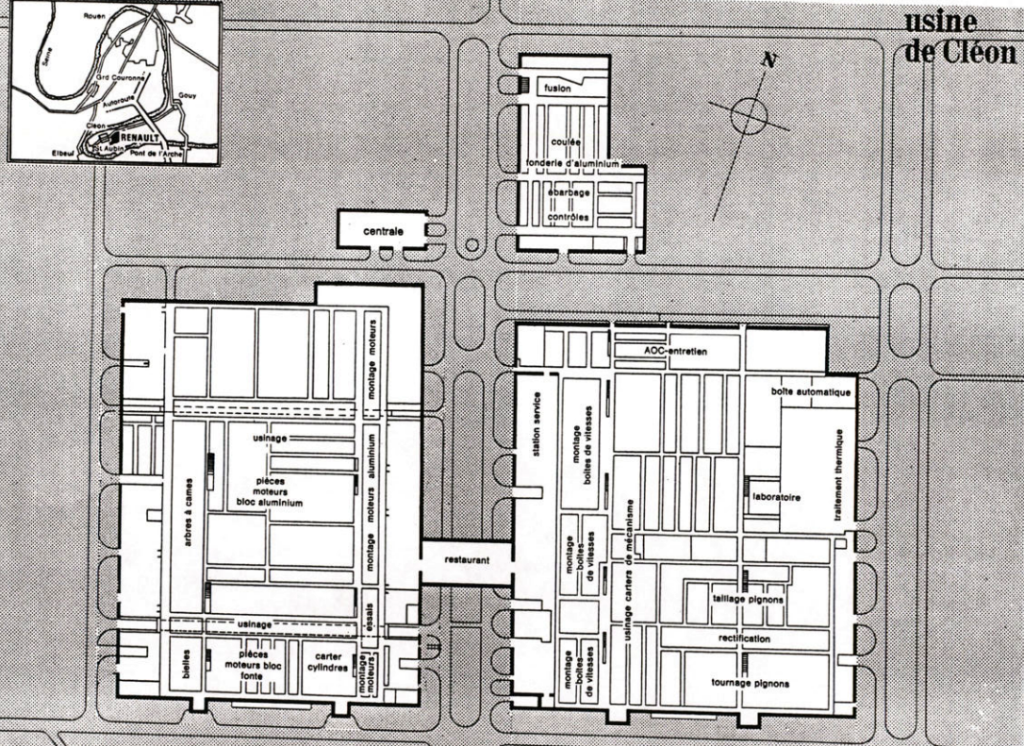

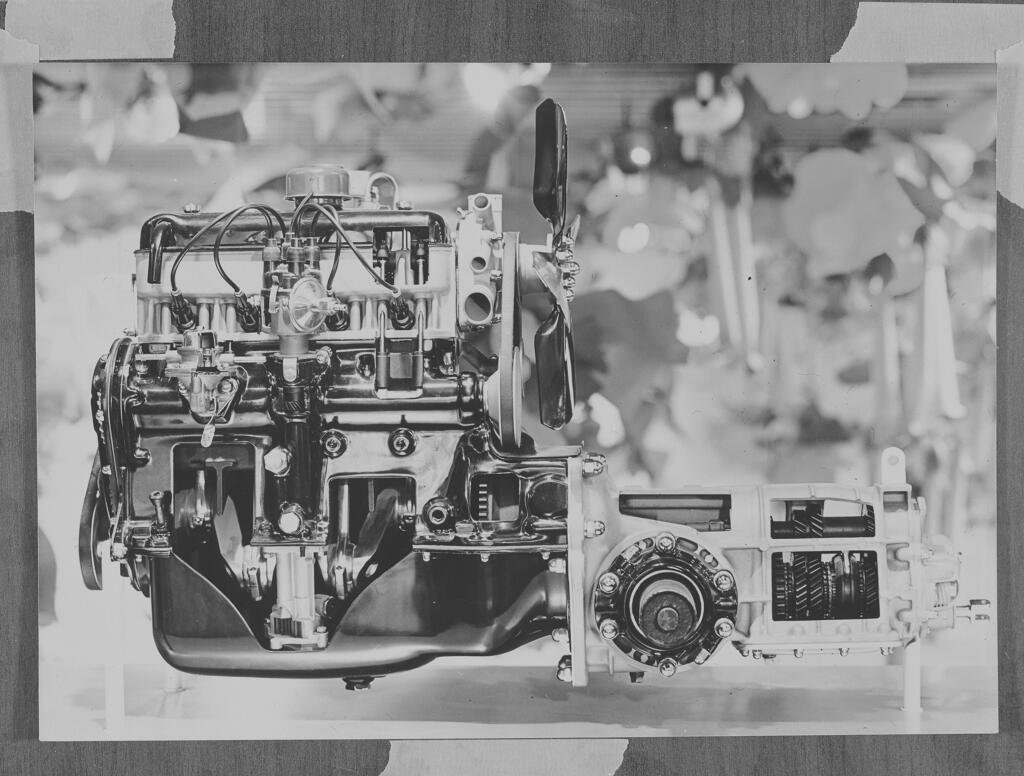

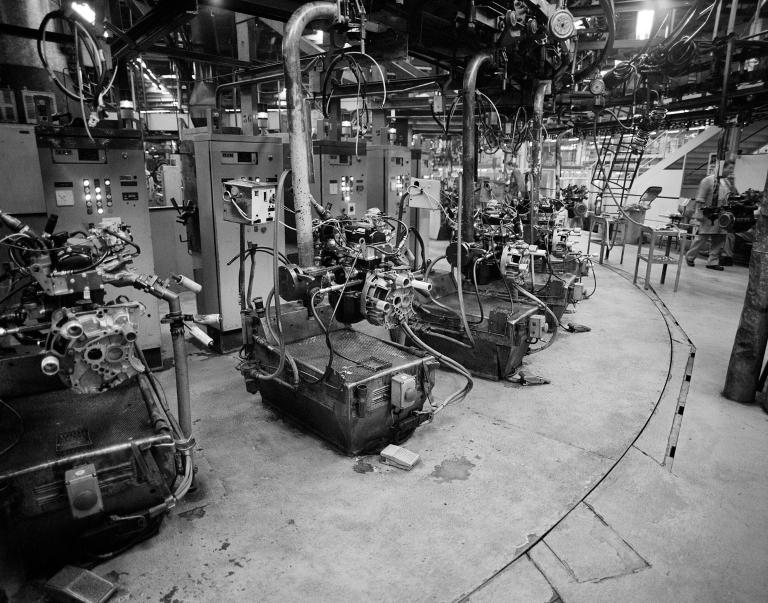

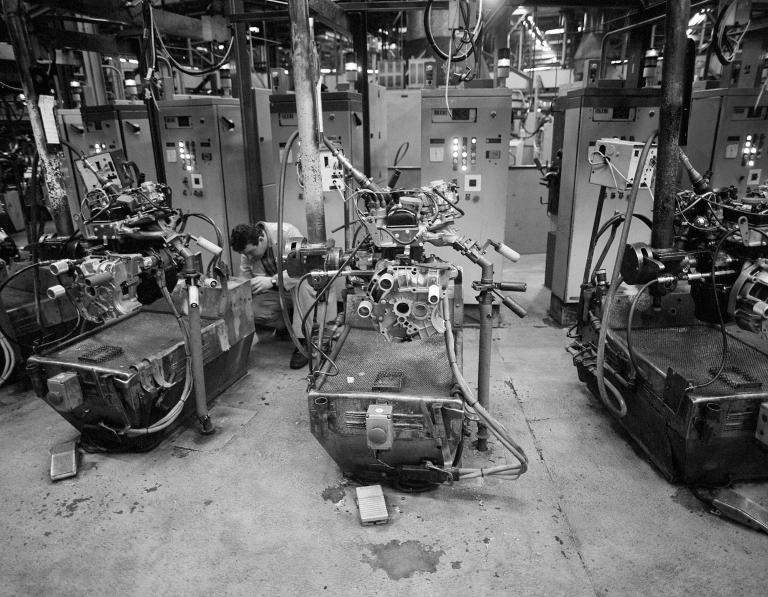

Précision dénominationusine spécialisée dans l'usinage et le montage des moteurs et des boîtes de vitesses

-

Appellationsusine de construction automobile Renault

-

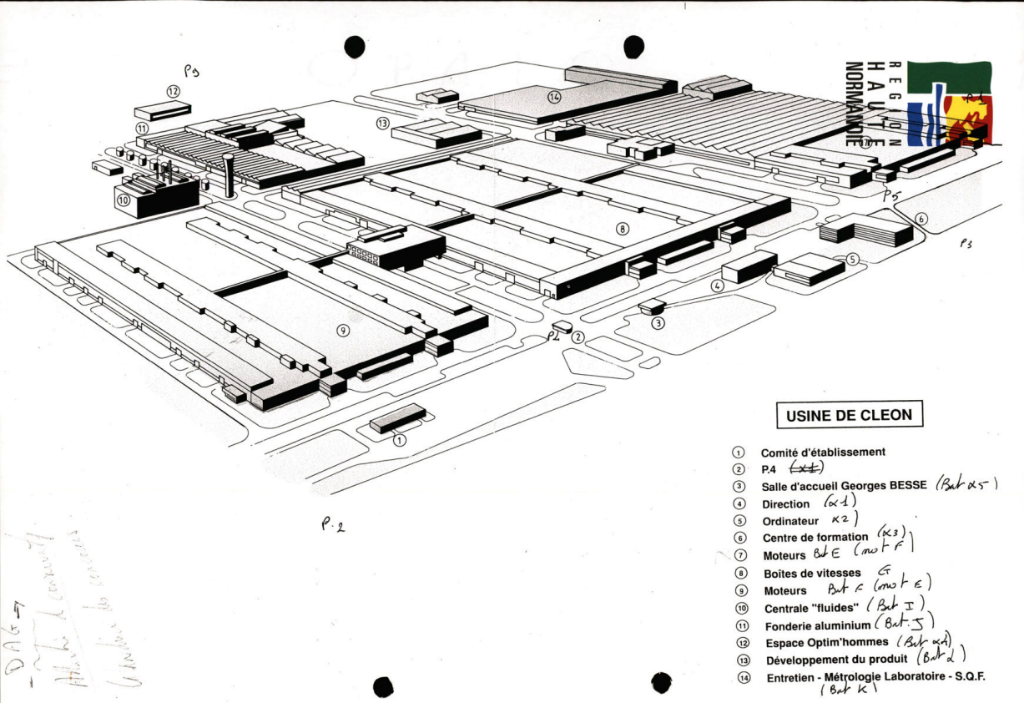

Parties constituantes non étudiéesbureau, atelier de fabrication, château d'eau, fonderie, centrale électrique, corps de garde, cité ouvrière, vestiaire d'usine, infirmerie, cantine, local syndical, stationnement, voie ferrée, cour, voie navigable

Après la fondation de l’usine de Flins en 1952, la seconde étape de décentralisation des établissements Renault se poursuit le long de la Seine, en aval, sur la commune de Cléon, avec la création d’une usine de mécanique spécialisée dans l’usinage et le montage des moteurs et des boites de vitesses, activités transférées de Billancourt. Le choix de Cléon, situé à mi-chemin entre Paris et Le Havre, à proximité des agglomérations d’Elbeuf et de Rouen, s’appuie sur plusieurs facteurs : la présence d’un réseau de communication complet regroupant l’eau, le rail et la route, la proximité du complexe pétrolier et électrique de la Basse-Seine pour l’alimentation énergétique, et l’accès au grand bassin de main-d’œuvre que représente l’agglomération d’Elbeuf alors frappée par la crise textile. Malgré la résistance du patronat local, la Régie finit par acquérir en 1955 les 160 ha nécessaires à l’implantation de cette nouvelle usine.

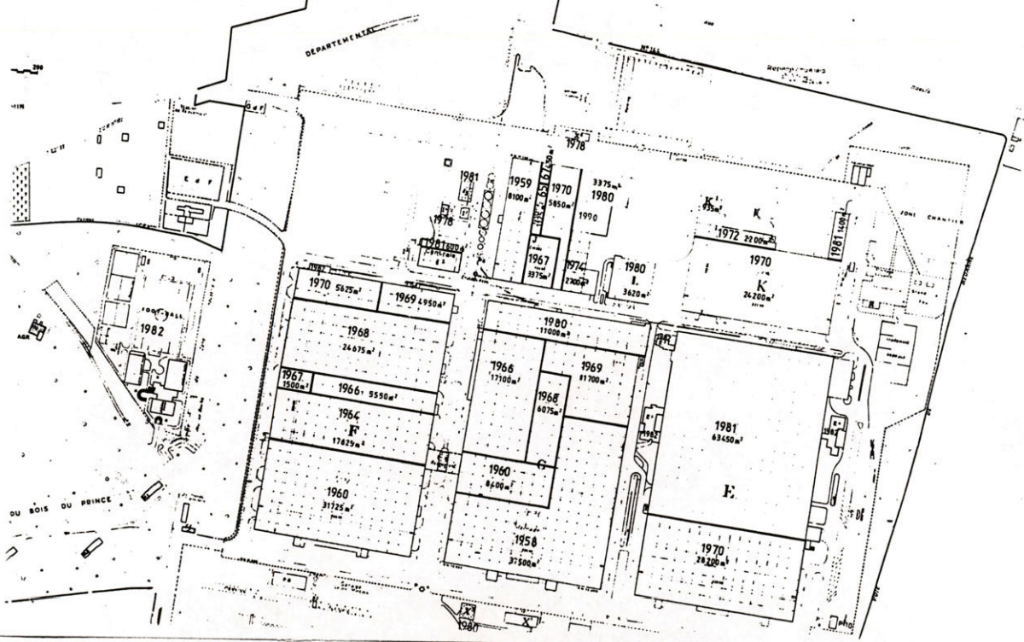

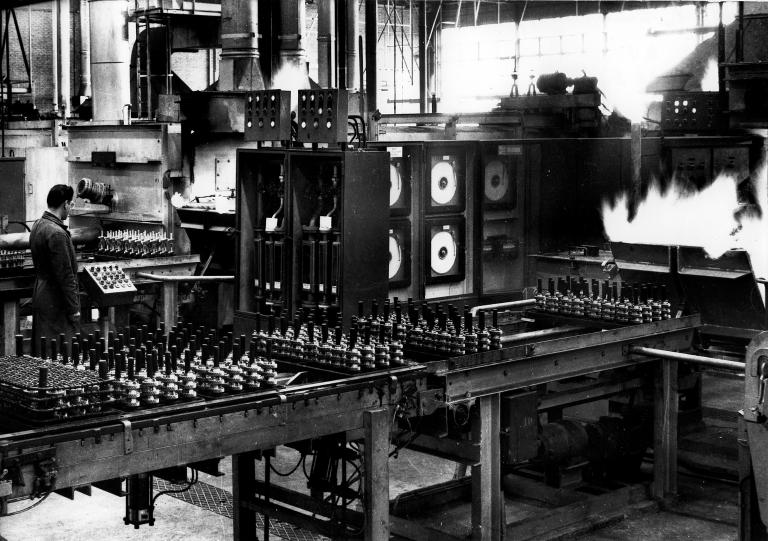

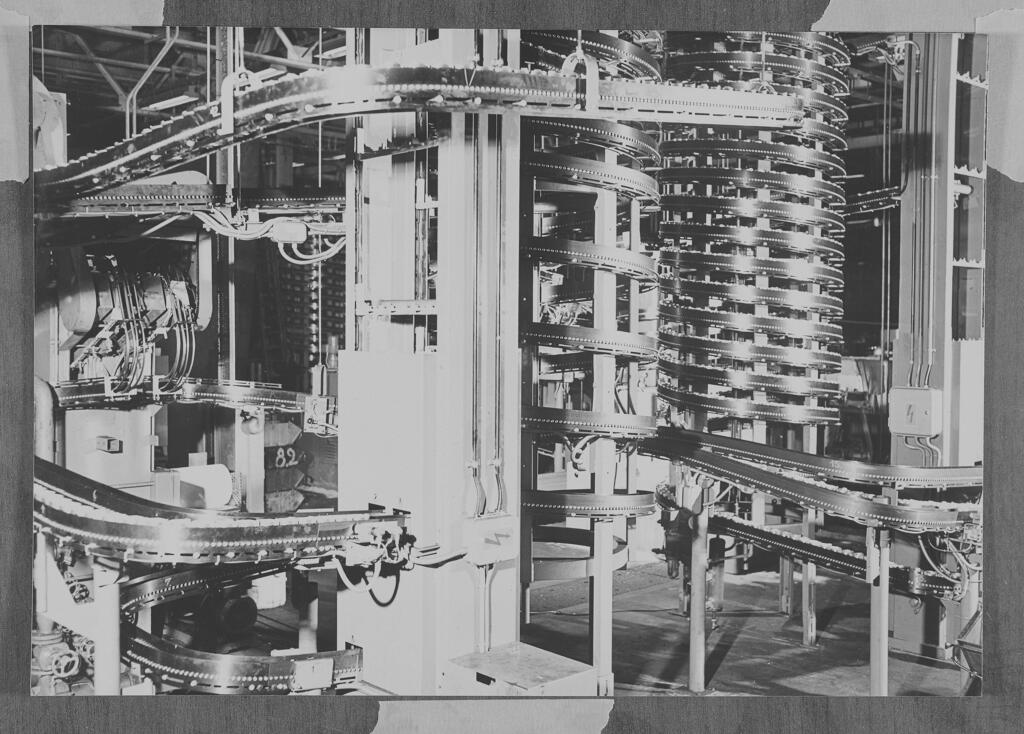

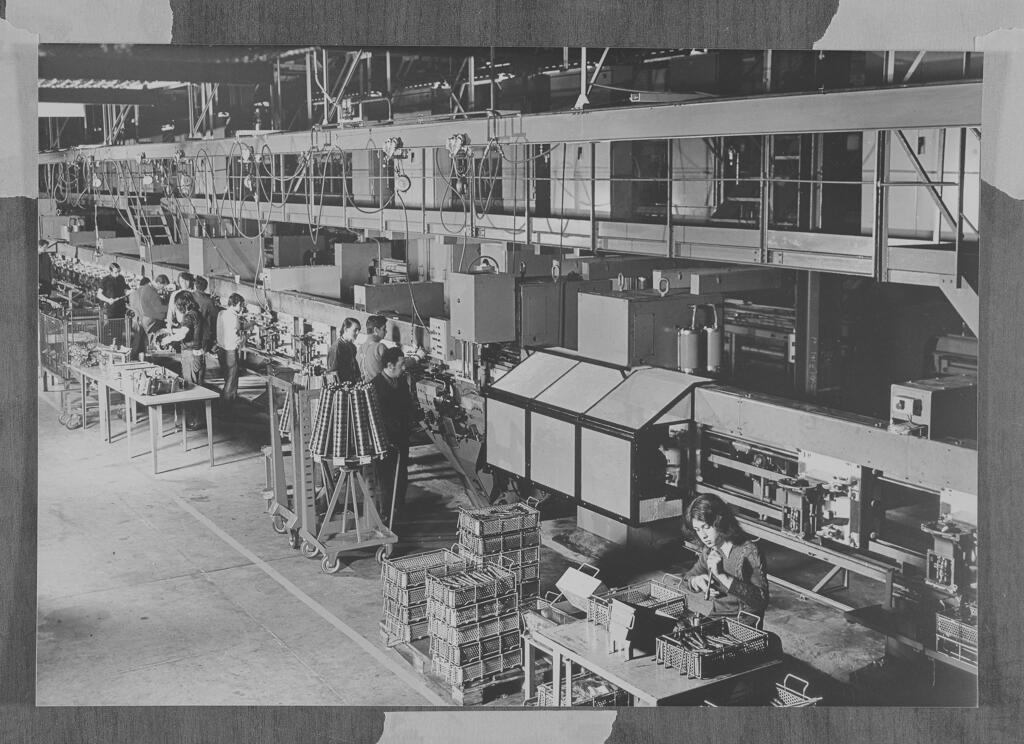

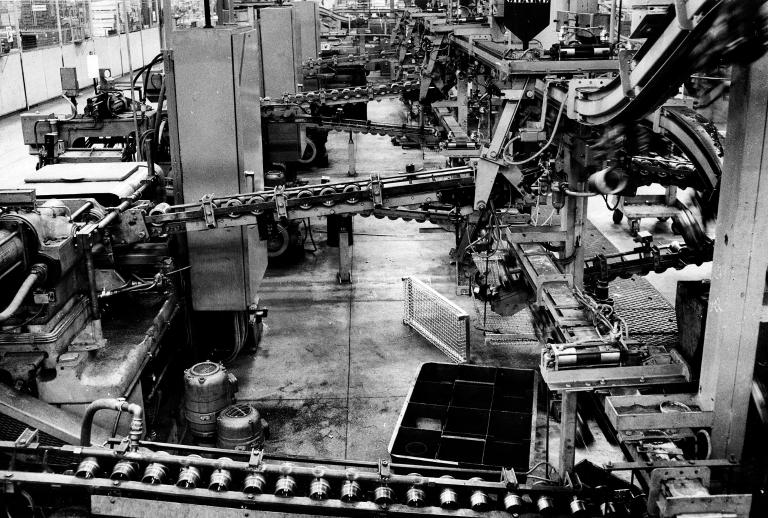

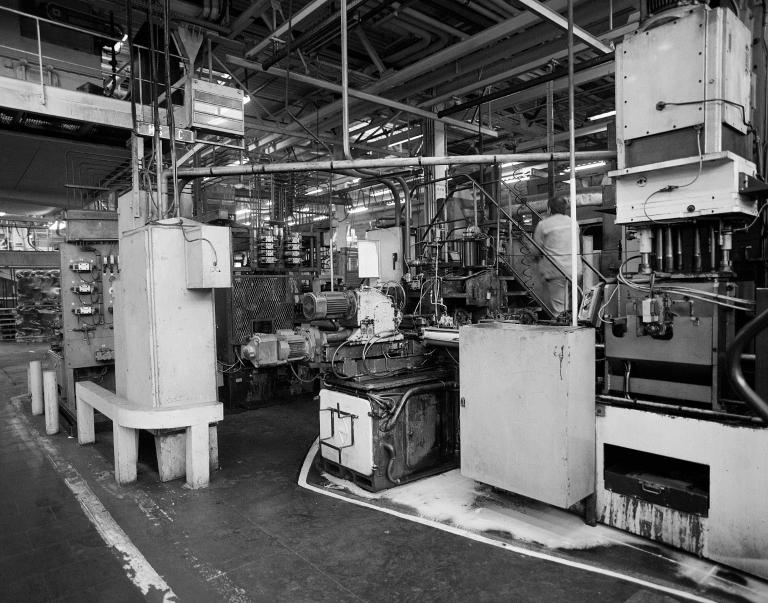

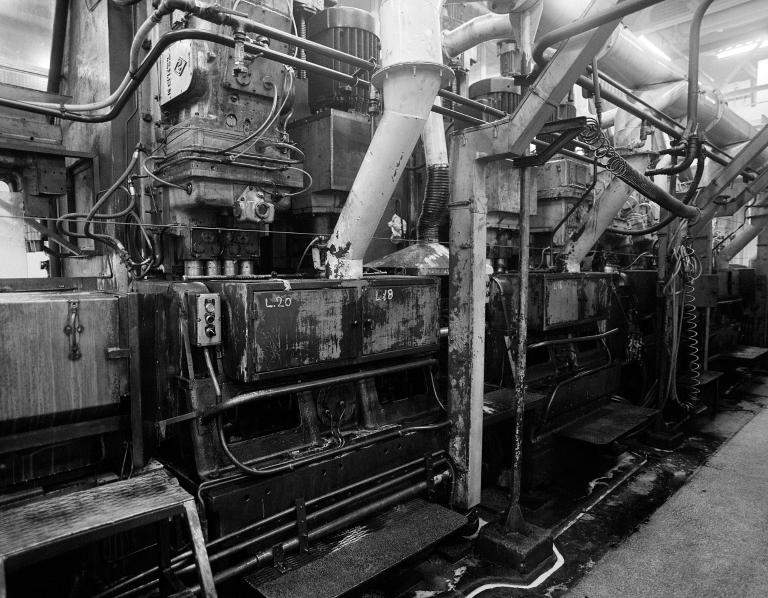

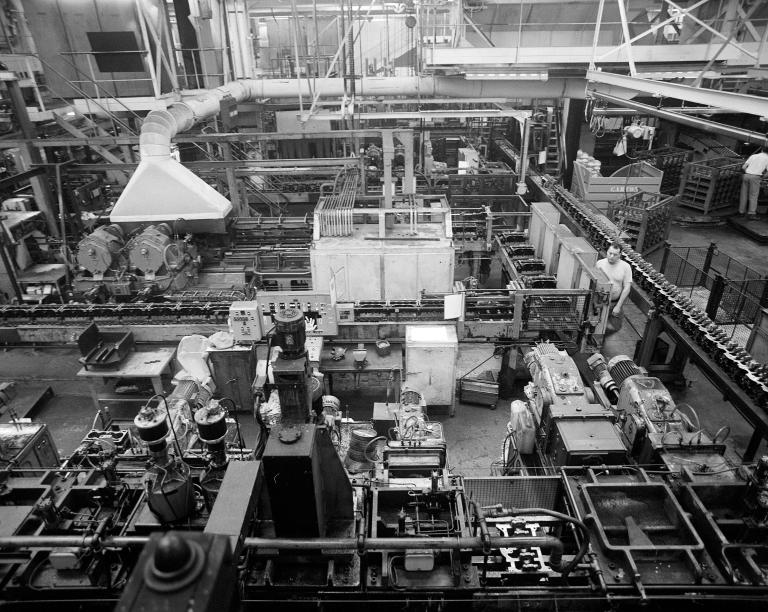

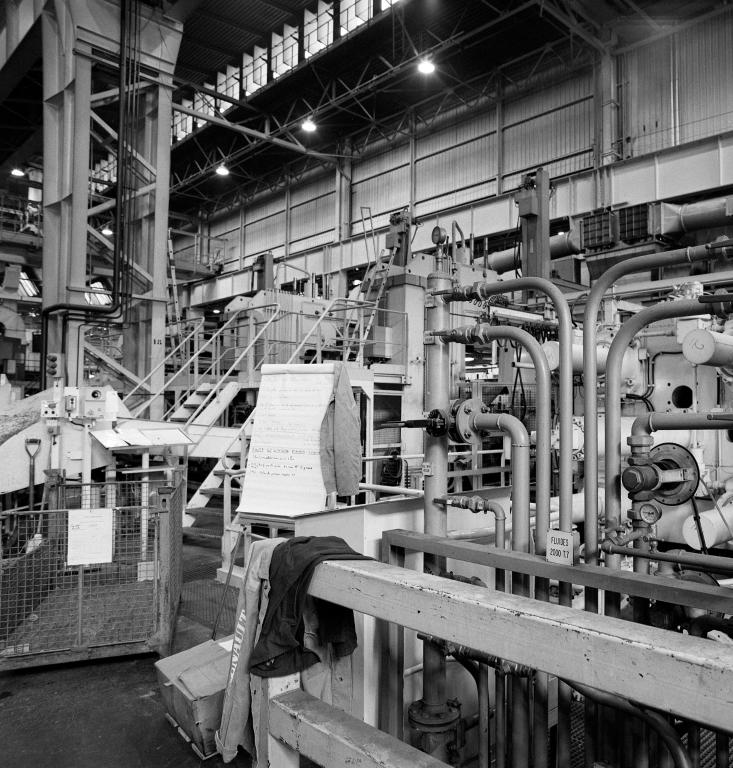

Les travaux commencent en 1956. Une route est détournée, un embranchement ferroviaire de 4 km raccordé au réseau national est installé, un port de déchargement avec appontement et portique est aménagé sur la Seine… Les premiers bâtiments, l’atelier de fabrication de boîtes de vitesses, la centrale électrique et le château d’eau sont achevés en 1957. L’usine est équipée de machines-transferts, provenant de Billancourt.

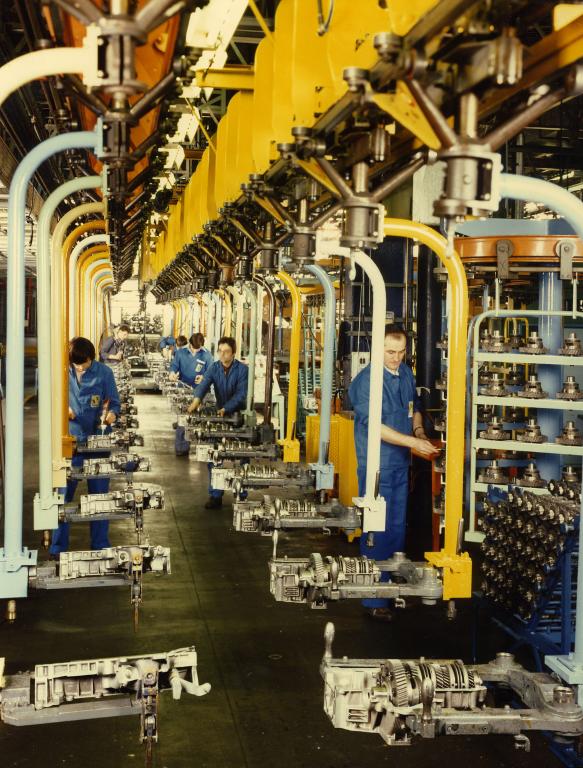

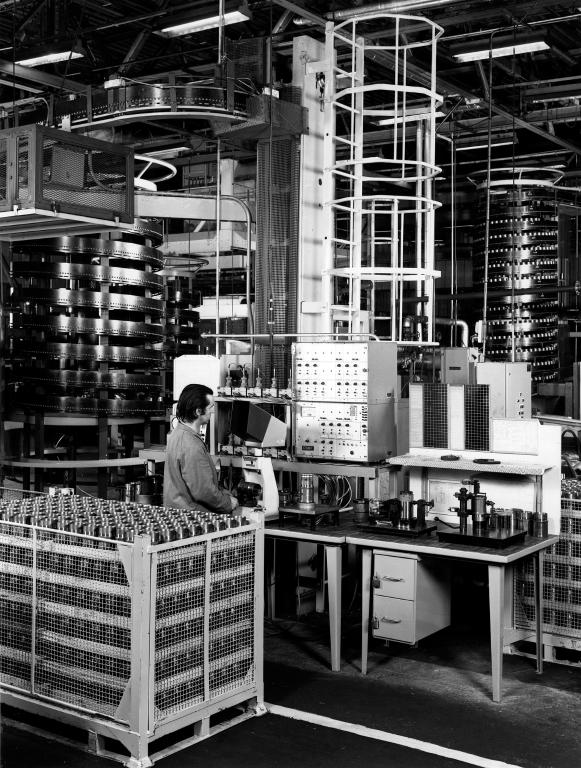

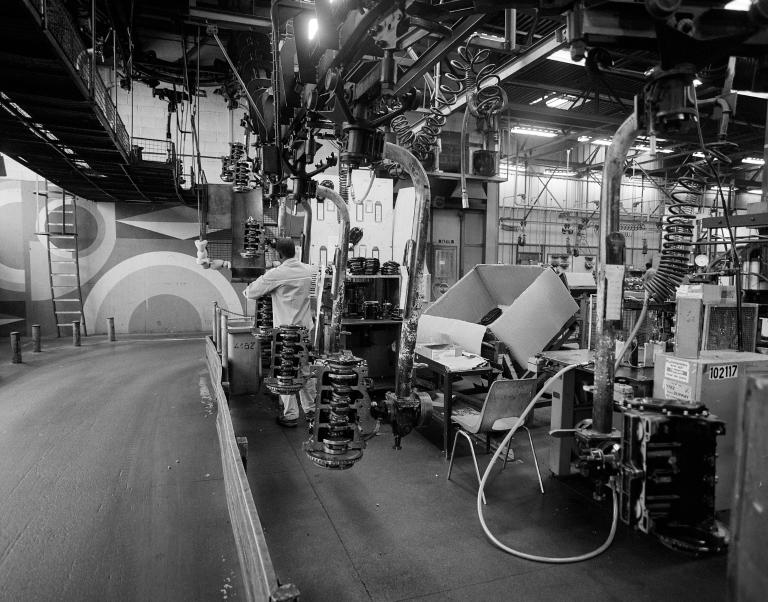

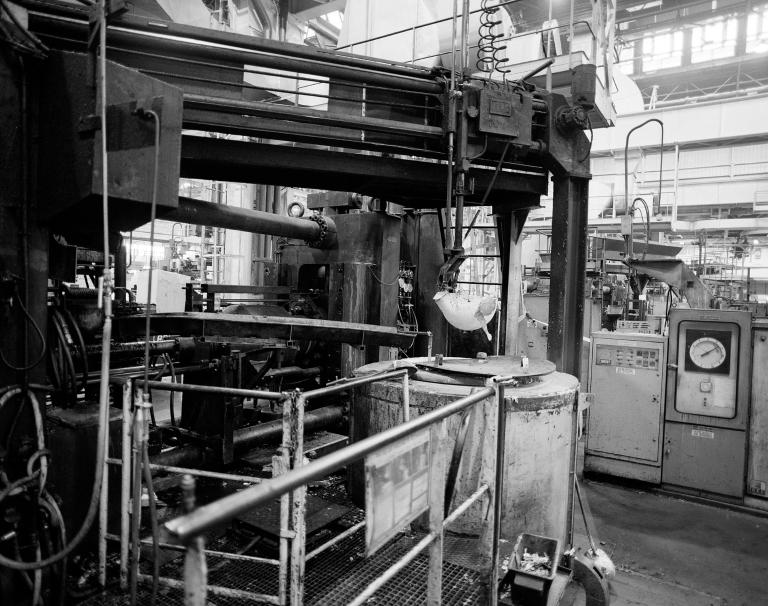

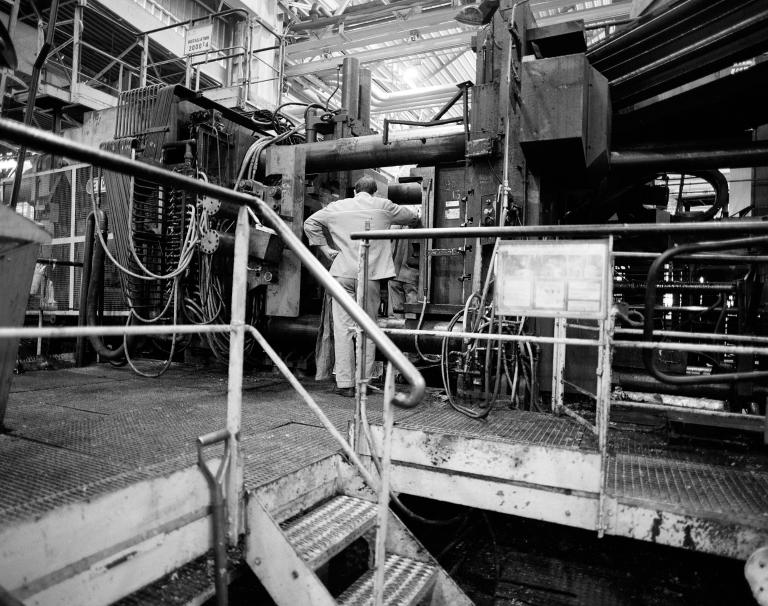

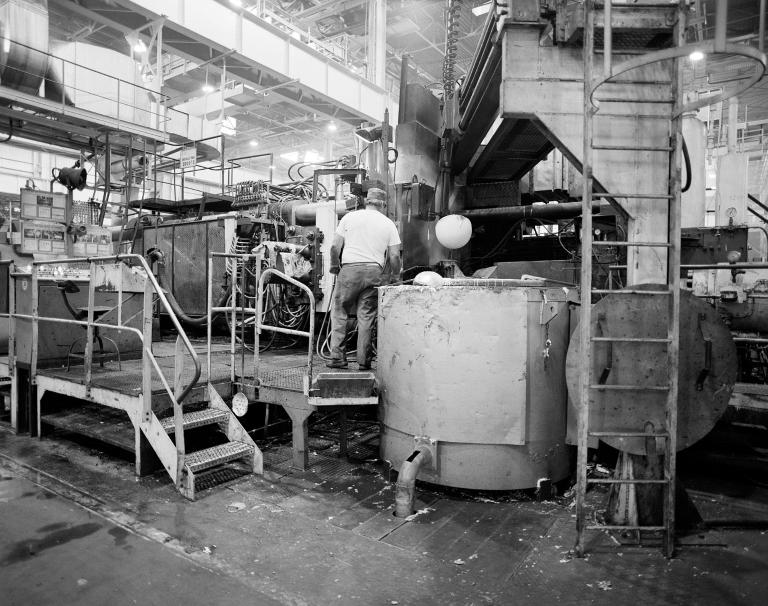

Le 2 septembre 1958, avec un effectif de 60 personnes, l’usine ouvre enfin ses portes. Les premières boîtes de vitesse destinées à la Dauphine sortent des chaînes de fabrication. En 1960, 1000 boites de vitesses sont produites par jour. L’extension de l’usine se fait ensuite par étapes, au fur et à mesure des besoins et des lancements de nouveaux modèles. En 1959, l'atelier de traitement thermique (où s’opère le durcissement des pièces par carbonitruration) et la fonderie d’aluminium entrent en activité. Cette dernière alimente les ateliers de fabrication de moteurs et de boîtes de vitesse en pièces en alliage d’aluminium : carters de boites de vitesse et de moteurs, pistons, arbres à cames…

En 1960, le premier atelier de fabrication de moteurs est édifié, puis un second en 1970. En 1962, un million de boites de vitesses et 100000 moteurs sont produits. En 1964, le premier carter cylindre en aluminium est coulé. En mai 1966, un million de moteurs sont produits. En 1970, la première boite de vitesses avec carter en fonte sort de l'usine.

Constructions et extensions se poursuivent durant les décennies 70 et 80 avec notamment celles des bureaux de la direction, des bâtiments d'entretien, de métrologie, du laboratoire… En 1974, la station d'épuration est inaugurée. En 1978, l’usine de Cléon a à son actif 9 millions de moteurs et 16 millions de boites de vitesses.

Le second atelier de fabrication de moteurs est agrandi en 1981. La surface bâtie de l’usine atteint à cette date 135 ha, l’ensemble des bâtiments étant desservi par un réseau routier interne de 6 km et par un réseau ferré interne de 3,5 km. L’effectif de l’usine s’accroît à l’avenant.

De 1500 en 1960, le nombre d’employés passe la barre des 7000 en 1970. Le chiffre record de 9500 employés est atteint en 1983 puis décroît progressivement pour se stabiliser autour de 4 700 à la fin des années 2000. Avec un tel effectif, l’usine de Cléon compte, avec sa consœur de Sandouville, parmi les plus importants employeurs de la Basse-Seine.

Afin d’éviter la densification de l’habitat dans l’environnement immédiat de l’usine, la Régie a opté pour la construction de logements collectifs et individuels, près de 1200 au total, à Cléon et sur les communes satellites, à Oissel, à Elbeuf, aux Essarts notamment. Seuls quelques petits immeubles seront édifiés près de l’usine.

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 20e siècle , daté par source

- Principale : 4e quart 20e siècle , daté par source

-

Dates

- 1958, daté par source

- 1959, daté par source

- 1960, daté par source

- 1964, daté par source

- 1966, daté par source

- 1969, daté par source

- 1970, daté par source

- 1981, daté par source

L’usine Renault de Cléon est édifiée dans le méandre très resserré que dessine la Seine au nord-ouest d’Elbeuf, entre le fleuve et la ligne de chemin de fer Rouen-Elbeuf, à proximité de l’autoroute de Normandie. Cette implantation stratégique lui permet de profiter des voies fluviale, ferrée et routière pour l’acheminement des matières premières et l’expédition des produits finis, même si l’essentiel du transport s’effectue au démarrage de l’activité par camion.

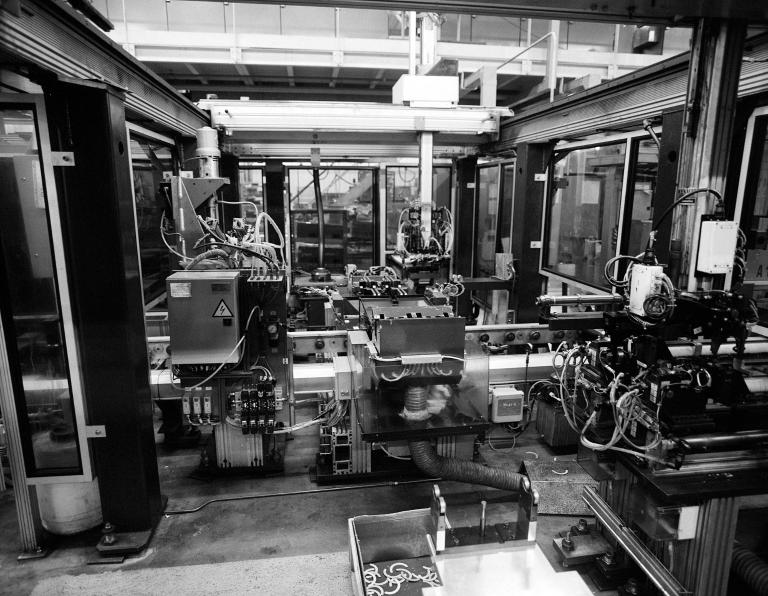

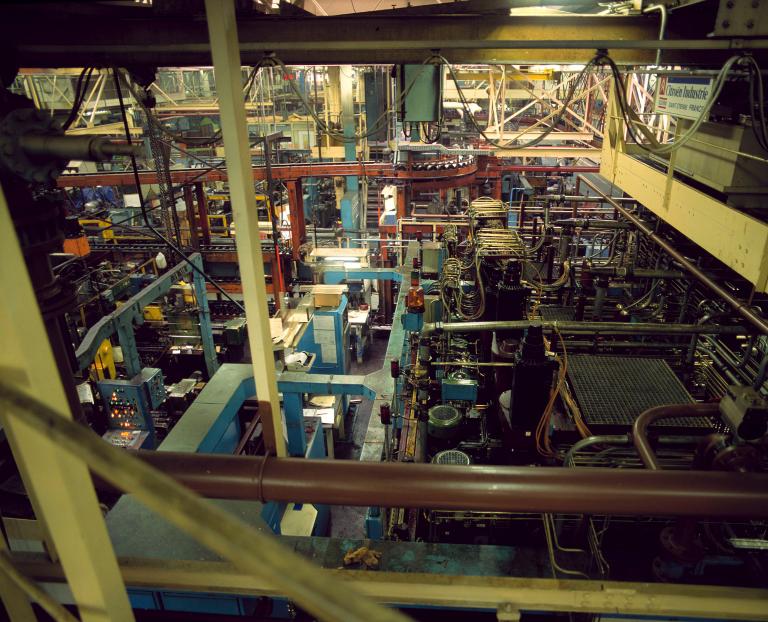

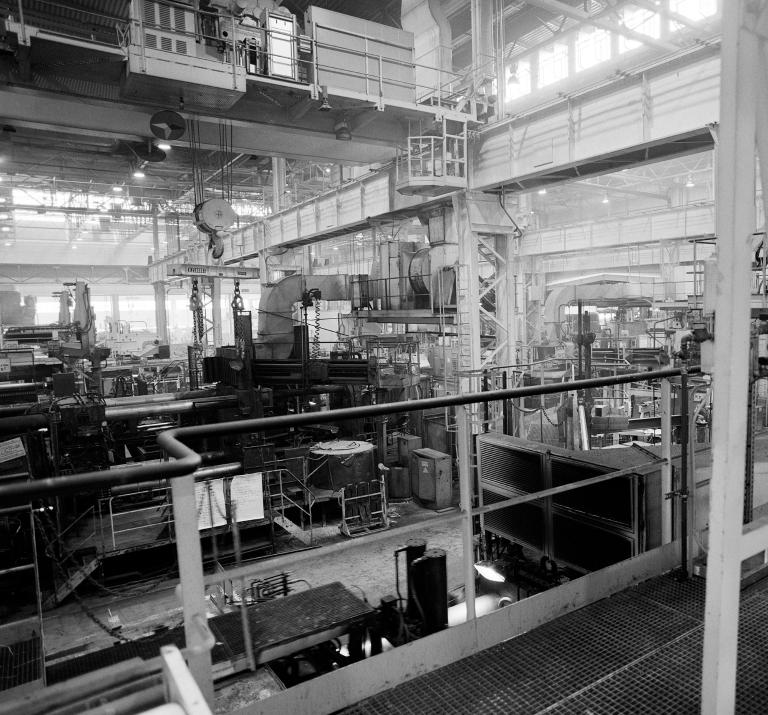

Au milieu des années 1990, l’usine comprend une quinzaine de bâtiments (administration, services sociaux, ateliers, fonderie, centrale thermique…). Ses trois ateliers principaux, destinés à l’usinage et à la fabrication des boites de vitesse et des moteurs sont construits côte à côte et consistent en des bâtiments rigoureusement identiques tant par leur dimension que par leur conception architecturale. Tous trois développent une large façade vitrée de 235 m de long et mesurent plus de 300 m de côté. La Société d’Etudes et de Réalisations Industrielles Renault Engineering, chargée de la conception de l’usine, a privilégié pour des raisons fonctionnelles (poids de l’outil de production, facilité de circulation des hommes et des pièces mécaniques) une mise en œuvre horizontale. La charpente entièrement métallique de ces ateliers dégage des portées de 15 à 20 m. La hauteur sous plafond est adaptée aux besoins : 5,50 m dans les ateliers d’usinage et de montage et 8 m dans les parties latérales réservées au transport et au stockage.

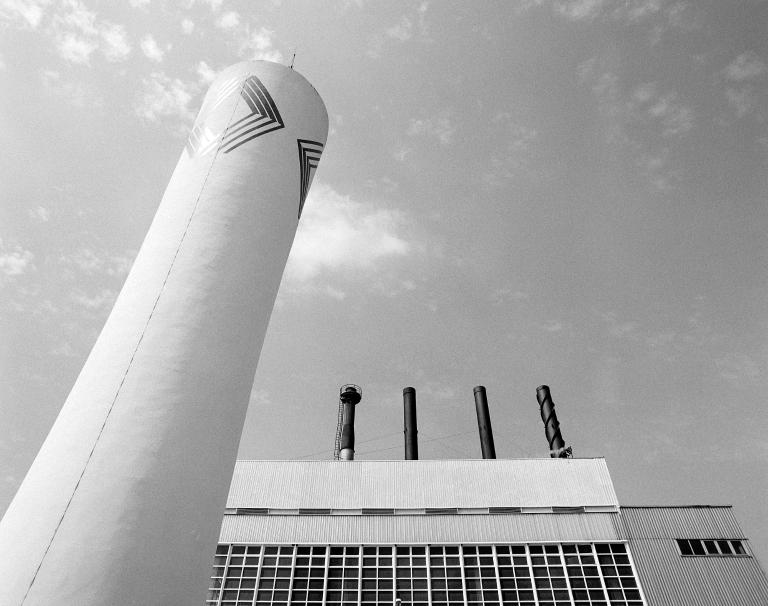

L’usine dispose pour ses besoins en éclairage et en force motrice, d’une centrale thermique équipée de deux chaudières fonctionnant indifféremment au charbon et au fuel et pour ses besoins en eau d’un château d’eau de 37 m de haut, alimenté par deux stations de pompage. Ces deux édifices constituent les bâtiments les plus élevés et jouent un rôle de signal dans le paysage, notamment le château d’eau qui arbore sur son élégante silhouette le fameux losange, symbole de la marque Renault depuis 1925.

-

Murs

- béton aggloméré

-

Toitsbéton en couverture, verre en couverture

-

Étagesen rez-de-chaussée

-

Couvrements

- charpente métallique apparente

-

Couvertures

- terrasse

- shed

-

Énergies

- énergie électrique

- achetée

- produite sur place

-

Statut de la propriétépropriété d'une société privée

-

Sites de protectionarchitecture contemporaine remarquable

-

Référence MH

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Renault

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Renault

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Renault

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Renault

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Renault

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Révima

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Renault

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Renault

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Renault

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Renault

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Renault

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Renault

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Renault

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Renault

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Renault

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Renault

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Renault

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Renault

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

Documents d'archives

-

Archives départementales de Seine-Maritime, Rouen : J 208-220

AD Seine-Maritime. Série J : J 208-220. Fonds de la branche métallurgique de la confédération générale du travail de Seine-Maritime.

Usine Renault à Cléon, 1952-1991.

Bibliographie

-

Archives départementales de Seine-Maritime, Rouen

ANTOINE, Serge. Problème d’implantation industrielle sur un plan décentralisé : le cas Renault à Cléon. Mémoire de l'E.N.A, Rouen, 1952, 33 p.

-

Archives départementales de Seine-Maritime, Rouen : 1AI P1

MISSION D'ÉTUDE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA BASSE-SEINE. Industrialisation de la Basse-Seine. Étude des branches industrielles. 10-L'industrie automobile. Novembre,1969.

-

PICARD, Fernand. L’épopée Renault. Paris, Albin Michel, 1976, 375 p.

-

REGIE RENAULT. Livret anniversaire de l'usine de Cléon, 1958 - 1978. Vingt ans de fabrication mécanique. Publication interne, 1978, 8 p.

-

LOUBET, Jean-Louis. L’automobile en Normandie. Fécamp: éd. des Falaises, 2004, 94 p.

-

REAL, Emmanuelle. Le paysage industriel de la Basse-Seine. Rouen : Connaissance du patrimoine de Haute-Normandie, Service régional de l'inventaire du patrimoine culturel de Haute-Normandie, coll. Images du patrimoine 249, 2008, 263 p.

p. 180-185

Périodiques

-

Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande

RIDEAU, Émile. Problèmes de la Seine Maritime. Ombres et lumières. In: Études Normandes, livraison 12, n°40, 3e trimestre 1954.

p. 911-913

Chargée de recherches à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Haute-Normandie, puis de Normandie, depuis 1992. Spécialité : patrimoine industriel.

Chargée de recherches à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Haute-Normandie, puis de Normandie, depuis 1992. Spécialité : patrimoine industriel.