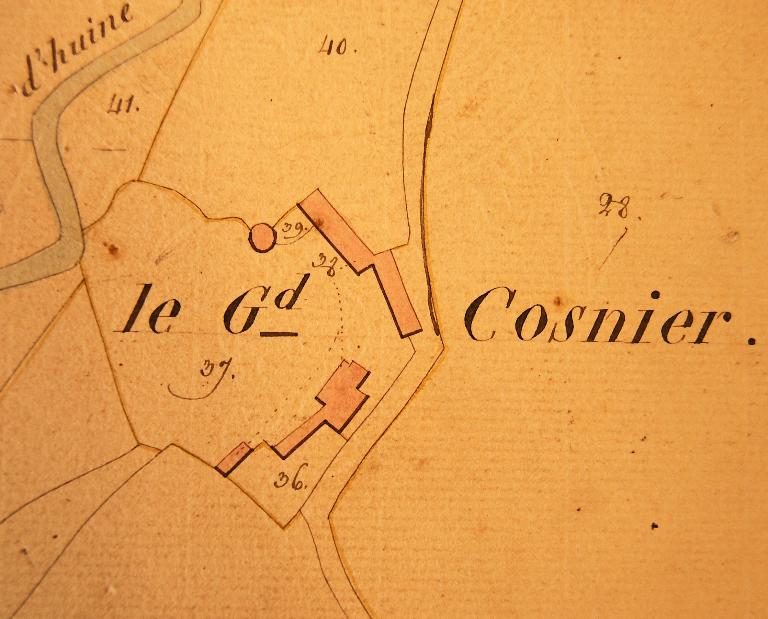

Le Grand Cosnier est attesté comme fief relevant de la seigneurie de la Ventrouze au 14e siècle. Le manoir, probablement construit au 16e siècle pour la famille de Vauloger, passe successivement entre les mains des familles de la Bretonnière (fin 16e siècle), Michelet, de Brisard, de Samay (17e siècle), d'Escorches, Rousselin et Triger (18e siècle). Du 16e siècle remontent très probablement le colombier ainsi que le logis manorial qui conserve des vestiges de cette époque (porte en plein cintre, fenêtre moulurée, traces des chaînes de l'ancien pont-levis). Après la Révolution, le manoir est déclassé en ferme. La cour sert en 1806 de pâture, comme l'indique le plan géométrique de 1806. Les dépendances sont reconstruites dans la seconde moitié du 19e siècle. L'ensemble, très transformé dans la seconde moitié du 20e siècle, est aujourd'hui divisé en deux propriétés.

- enquête thématique régionale, architecture rurale du Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Parc naturel régional du Perche - Mortagne-au-Perche

-

Commune

Mauves-sur-Huisne

-

Lieu-dit

le Grand Cosnier

-

Cadastre

1806

B

39

;

1830

C

37, 38, 39

;

1987

C

151

-

Précisions

-

Dénominationsmanoir

-

Destinationsmaison

-

Parties constituantes non étudiéescolombier

-

Période(s)

- Principale : 16e siècle

- Principale : 2e moitié 19e siècle

- Secondaire : 2e moitié 20e siècle

-

Auteur(s)

- Personnalité : commanditaire attribution par source

Site stratégique d'observation, dominant un méandre de l'Huisne, le Grand Cosnier comprend un logis manorial, des dépendances et un colombier organisés autour d'une cour. L'ensemble est compris dans une enceinte rectangulaire fortifiée sur trois côtés (sauf au sud-ouest : escarpement vers la vallée de l'Huisne) et entourée de fossés. - Le logis manorial est accessible par une porte en plein cintre conservant les traces de chaînes de l'ancien pont-levis. Une fenêtre moulurée surmonte la porte. - Le colombier domine la vallée de l'Huisne. De plan circulaire, il conserve toutes ses cases à pigeons où peuvent nicher plus de 1 500 couples. - Les dépendances, probablement à usage de grange, d'écuries et d'étables s'organisent de manière linéaire, au nord-ouest de l'ensemble.

-

Murs

- calcaire moellon enduit

-

Toitstuile plate

-

Couvertures

- toit à longs pans

- toit conique

-

État de conservationbon état

-

Statut de la propriétépropriété privée

La propriété n'est pas visible depuis la voie publique et n'a pas pu être visitée lors de l'enquête de terrain. L'analyse architecturale de l'ensemble se base donc sur les documents d'archives consultés. L'histoire, relativement complète de cet ancien fief, son implantation et son colombier (à l'état de vestiges) constituent, à l'échelle communale, un élément patrimonial intéressant.

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional du Perche

Documents d'archives

-

AC Mauves-sur-Huisne. Plan géométrique de la commune de Mauves, levé en exécution des arrêtés du gouvernement des 12 Brumaire an 11 (3 novembre 1802) et 27 Vendémiaire an 12 (5 octobre 1803) et terminé le 20 mars 1806, M. Vallée et M. Juris, géomètres en chef (M. Vallée ayant levé le plan).

-

AD Orne. 3 P 2 - 255/1 à 3 P 2 - 255/8. Plans cadastraux (M. Kersaint, préfet ; M. Lefèvre, maire ; M. Bois, directeur des contributions ; M. Lapeyrère, ingénieur vérificateur ; M. Morin, géomètre du cadastre, 1830.

Bibliographie

-

DESVAUX-MARTEVILLE, Elisabeth. Manoirs du Perche. Art de Basse-Normandie. n° 67, Caen, 1975, 44 p.

p. 28

Périodiques

-

SIGURET, Philippe, LEBOUCHER. Mortagne-au-Perche et ses environs, Cahiers percherons, 1957, p. 34-39.

p. 39

Chercheur associé au Parc naturel régional du Perche depuis 2011, en charge de l'étude et de la valorisation du patrimoine bâti.

Fait partie de

Chercheur associé au Parc naturel régional du Perche depuis 2011, en charge de l'étude et de la valorisation du patrimoine bâti.