La fabrication

L’extraction de la terre

L’argile était achetée à la Goulande (à Saint-Gilles-des-Marais) chez l’exploitant carrier Roussel. Dans les dernières années de la poterie, lorsque Jules Roussel n’assurait plus le travail d’extraction, des ouvriers carriers, dépendant de la fabrique de Louis Victor Dumaine, exploitaient les fosses à terre. En période humide, des pompes à main (IVR25_19895000164X) étaient employées pour évacuer l’eau. L’argile était amenée à la Basse-Louverie par un banneau tiré par trois chevaux attelés en file.

Vers 1840, la poterie de M. Louis Dumaine employait 2 000 sommes d’argile par an, soit 200 tonnes de terre par an1.

La préparation de la terre

Arrivée à la fabrique, l’argile était stockée à l’abri (IVR25_19895000160X) . La préparation de la terre à pots n’était pas mécanisée. L’argile humidifiée était marchée dans un terrier (IVR25_19895000154X) , puis battue au coutre et débarrassée des quelques cailloux qu’elle pouvait encore contenir. Après quoi la terre pétrie sur l’établi était conditionnée en ballons prêts à être tournés.

Comme la fabrique faisait des matériaux de construction, la terre à brique était broyée avec un broyeur à main.

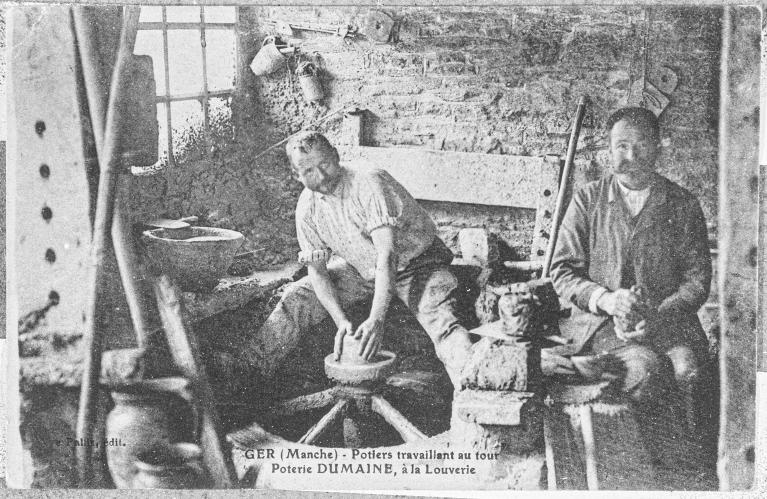

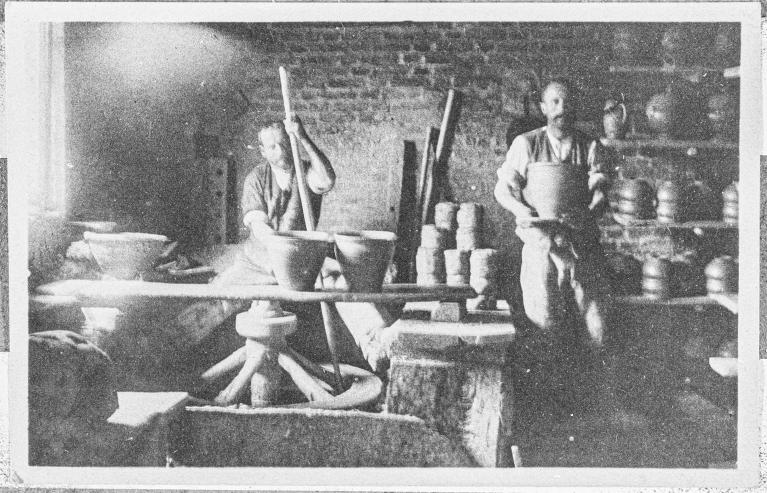

Le façonnage

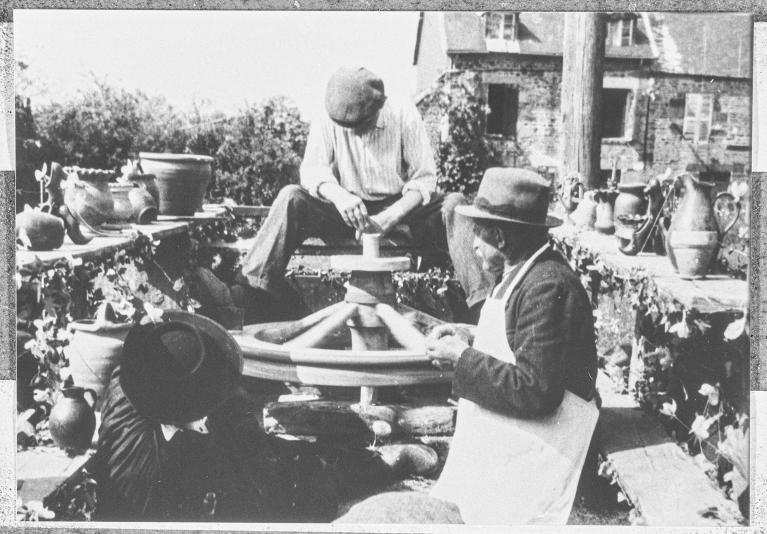

En 1860, trois roues à bâton étaient employées dans la poterie de Louis Dumaine2. À l’époque de Louis Victor Dumaine, quatre roues à bâton étaient en activité dans la fabrique, dont deux dans le nouvel atelier. Ces tours à bâtons (IVR25_19895000163X)

Le potier disposait à côté de son tour d’un pot à barbotine et de petits outils en bois (estèques, tournassins) confectionnées par ses soins.

Le modelage était pratiqué pour exécuter certaines pièces comme les "touines" ou tabatières de poche ou pour fabriquer des décors d’applique : quelques moules en plâtre témoignent de l’emploi de ces techniques.

Une fois la pièce élaborée au tour, après un premier séchage, les pots étaient habillés par les femmes. Mme Dumaine se chargeait en particulier de décorer les céramiques fantaisies (appliques de fleurs et feuillage).

Pour le séchage, les pots étaient placés sur des planches de séchage (0,30 m x 2 m). Dans le mur du nouvel atelier, existe sous la fenêtre et près du tour, une petite fenêtre servant à passer de l’extérieur les planches vides4.

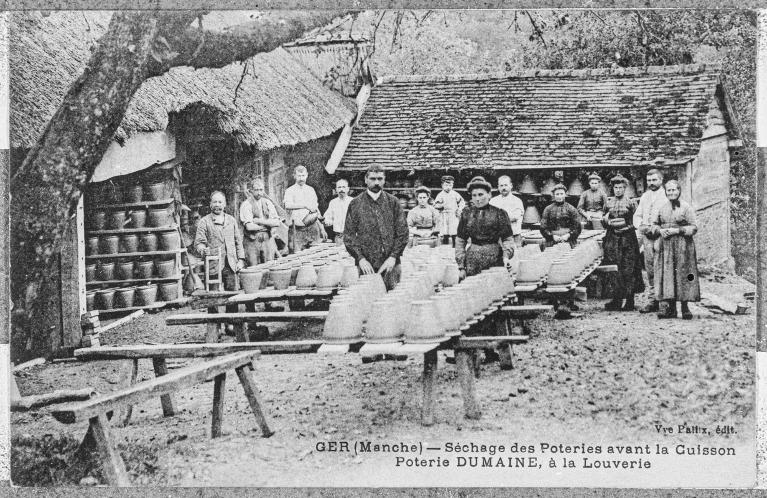

Le séchage

Effectué à l’air libre sous abri, le séchage pouvait durer plusieurs semaines. L’été et par beau temps, les planches de pots à sécher étaient sorties des séchoirs et disposées devant les bâtiments sur des tréteaux en bois (IVR25_19875000100ZB). Ordinairement, le séchage se faisait sous des séchoirs ouverts ou étaient disposées les planches en rayonnage.

Les opérations de cuisson

Les pièces étaient déposées sur la sole du tunnel, les unes sur les autres et isolées par des tessons de poterie et par des boulettes de sable humide. Le pendage de la sole nécessitait l’utilisation de cales diverses (morceaux de briques, tessons).

Les pièces les plus fragiles étaient déposées dans des grands pots comportant des parois perforées (IVR25_19895000153X)

Dans les "culettes" (laboratoires de la cheminée), des pots à cidre, des tabatières, des pots à fleurs étaient enfournés : des pots cassés recouvraient le tout. Quant à l’entrée du tunnel, elle n’était pas fermée.

Après plusieurs jours d’enfournement, les pièces devant être positionnées avec minutie pour ne pas se toucher, la chauffe pouvait commencer.

La cuisson qui durait 4 jours et 4 nuits demandait 24 à 25 cordes de bois, soit environ 70 stères. Vers 1840, la poterie de Louis Dumaine consommait 335 cordes de bois par an, soit un total d’environ 1005 stères ou la consommation d’une quinzaine de fournées5. Le bois employé était surtout du hêtre. La braise était récupérée pour être vendue.

Louis Victor Dumaine possédait des "coins" de bois dans la forêt et achetait le reste à des particuliers. L’hiver certains ouvriers de la fabrique allaient couper du bois en forêt. Le bois était transporté au moyen d’une charrette à gros bandages pouvant contenir sept cordes de bois6.

A la fin de la cuisson, du sel était jeté par des trous disposés dans la voûte.

Après une attente de 2 à 3 jours, le défournement était possible. Les déchets ou rebuts de cuisson étaient évacués dans les chemins, et particulièrement sur les trajets de la fabrique aux lieux d’extraction de l’argile ou d’approvisionnement en bois. Vers 1860, 20 fournées annuelles étaient réalisées à la poterie de Louis Dumaine7.

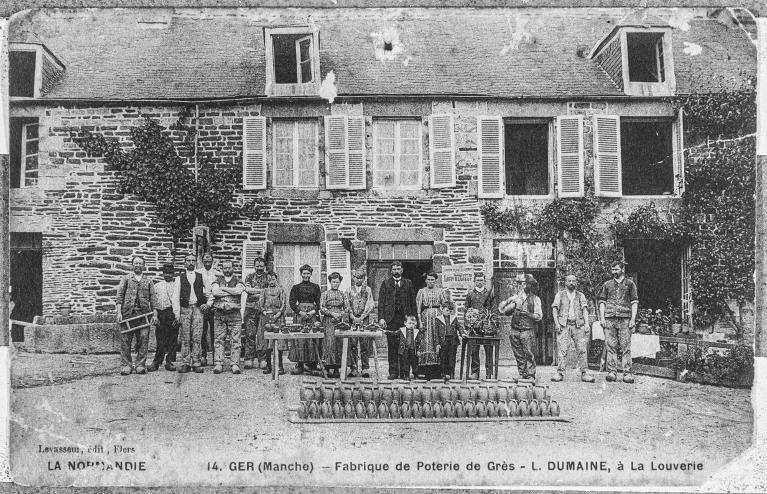

Les produits et la commercialisation

La production n’était pas spécifique, elle comportait toute la gamme des produits fabriqués traditionnellement à Ger : pots à lard, pots à crème, tasses, écuelles, soupières, bouteilles, tabatières, briques, pavés.

À la fin de l’exploitation, au début du XXe siècle, la production était écoulée localement et dans les départements voisins de l’Orne et de l’Ille-et-Vilaine. La poterie était surtout acheminée chez des grossistes.

Le transport se faisait avec des charrettes et des "cadres" : le cadre était une grande caisse à claire-voie en bois disposant de quatre gros crochets en fer pour assurer son maniement avec une grue (servant pour le monter sur un wagon par exemple).

Le potier ne disposait pas de catalogue, les acheteurs le visitaient parfois pour prendre commande.

La comptabilité de la fabrique nous est conservée sus la forme d’une épave : un agenda de l’année 1912. Les nombreux livres de comptes ayant existé ont été brûlés après la mort du dernier potier. Dans cet agenda de 19128(Cf. lien Web), on y reconnaît quelques noms d’ouvriers potiers travaillant à la journée : Léon Bidart recevait alors un salaire de 1,5 F par jour. Certains ouvriers semblent avoir travaillé à tâche, peut-être à façon chez eux, pour produire de petits articles moulés comme des tabatières de poche ou "touine" : on donna un acompte à « Pascal Grégoire sur les tabatières qu’il [nous] a fournies pour l’an 1912… 50 F ».

Pour son commerce, Louis Victor Dumaine avait des factures à entête et des étiquettes à son nom pour la livraison des produits.

En vérité, les flux commerciaux de cette entreprise sont très mal connus : malgré des témoignages oraux, mais sans comptabilité précise, il est bien difficile d’évaluer l’importance d’une telle exploitation.

En 1860, le chiffre d’affaire de la poterie de Louis Dumaine était le plus important des poteries de Ger avec 12 000 F de produits, soit 60 000 kg de produits9.

Le nombre d’ouvriers dans ces entreprises a pu être assez variable selon les saisons et les époques. Vers 1840, la fabrique de Louis Dumaine employait une vingtaine d’ouvriers10. Soixante-dix ans plus tard, l’effectif de la main d’œuvre était sensiblement le même11. Deux ans avant l’arrêt de la fabrique, Louis Victor Dumaine occupait deux ou trois ouvriers12.

Photographe de l'Inventaire général du patrimoine culturel de Basse-Normandie de 1978 à 2008.