Photographe à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Haute-Normandie, puis de Normandie, de 1975 à 2021.

- patrimoine industriel, patrimoine industriel de la vallée de la Basse-Seine

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Lafarge

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Vallée de la Basse-Seine

-

Hydrographies

Grand canal du Havre

la Seine

-

Commune

Saint-Vigor-d'Ymonville

-

Lieu-dit

zone industrialo-portuaire du Havre

-

Cadastre

non

cadastré

-

Dénominationscimenterie

-

Appellationscimenterie Lafarge, dite cimenterie du Hode

-

Parties constituantes non étudiéescarrière, transporteur automatique par câbles, bureau, silo, quai, four industriel, aire de concassage, aire des matières premières, aire de fabrication, poste de chargement, voie navigable

Jusqu’à la mise en service de cette cimenterie en janvier 1970, la Haute-Normandie présentait un important déficit de production de ciment de l’ordre de 1,3 MT, correspondant en fait à sa consommation annuelle. Ce déficit était compensé par le surplus importé des régions voisines notamment du Nord-Pas-de-Calais, de Champagne et de Basse-Normandie. Face à ce constat, le groupe Lafarge se propose de créer une puissante cimenterie d’une capacité de production de 1 200 000 T/an permettant de couvrir les besoins régionaux.

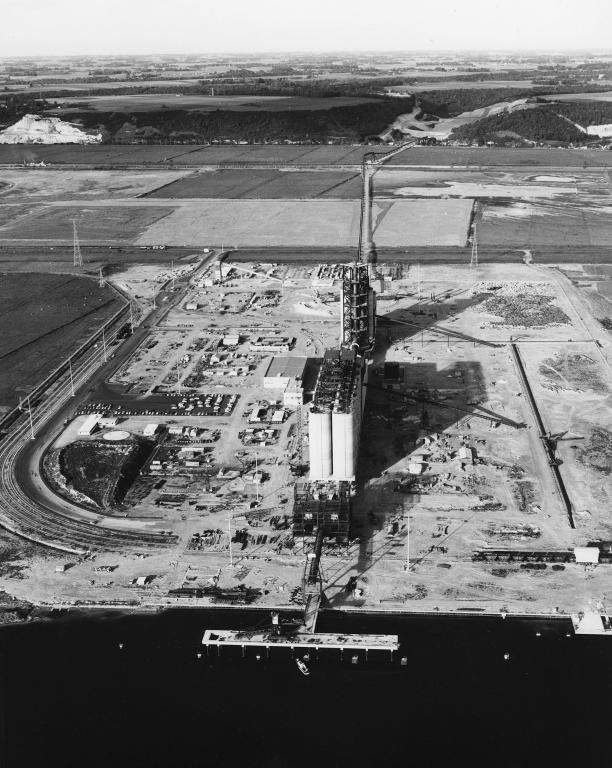

Le choix de son implantation se porte sur un terrain de 60 ha situé dans la partie orientale de la zone industrielle-portuaire du Havre en cours d'aménagement, en prise sur le grand canal du Havre. Deux facteurs conditionnent ce choix : la proximité de la carrière de Saint-Vigor-d'Ymonville qui l'alimente en matière première et la présence du fleuve et de la mer utilisés respectivement comme source de matière première et comme voies de communication. La conception de l’usine est confiée à la PEG Engenerie suisse et les travaux sont lancés en mars 1967.

En janvier 1970, après trois ans de travaux, la cimenterie Lafarge entre en activité. L'usine produit différentes gammes de ciment : du ciment traditionnel destiné à la construction de logements mais aussi des ciments spéciaux entrant dans la fabrication des bétons utilisés pour les ouvrages d'art, les puits de forage ou encore l'inertage de déchets dangereux. Les ciments produits dans l'usine sont expédiés en vrac par voies maritime et fluviale (pour les deux tiers) et par camions ou chemin de fer (pour le tiers restant). L'usine dispose de deux appontements sur le Grand Canal du Havre : l'un est destiné aux convois poussés qui remonteront la Seine, l'autre avec un tirant d'eau de 12 m permet de recevoir des navires de 40 000 tpl. Avec un effectif de 150 personnes et une production annuelle d'1 Mt de ciment, soit 4,5% de la production nationale, cette usine compte parmi les 30 grandes cimenteries implantées en France et demeure la seule de cette envergure en Haute-Normandie.

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 20e siècle , daté par travaux historiques

-

Dates

- 1970, daté par travaux historiques

La carrière de Saint-Vigor-d'Ymonville alimente la cimenterie en calcaire et en argile. Ces roches constituent plus de 90% de la matière première de l'usine. L'extraction s'effectue à ciel ouvert, par abattage, à l'aide d'explosifs et de pelles mécaniques. Ces dernières alimentent un concasseur mobile qui se déplace le long du front de taille.

Les roches concassées sont acheminées par un convoyeur à bande aérien jusqu'à la cimenterie distante de 4 km.

Les craies issues des différentes couches d'extraction sont alors mélangées entre elles sur l'aire de pré-homogénéisation. Cette opération constitue la première étape du processus de fabrication du "cru". On désigne par ce nom, la "farine fine" obtenue après homogénéisation, séchage, broyage et criblage des roches, avant cuisson.

Dans l'attente de la phase de cuisson, le cru est stocké dans quatre silos d'une capacité unitaire de 2 500 tonnes.

La cuisson, étape fondamentale dans le processus de fabrication, met en ouvre des installations spectaculaires, se composant d'une immense tour à cyclones où la matière crue pulvérulente est préchauffée et d'un four rotatif de 90 m de long et 5,6 m de diamètre où elle est cuite à 1 500°C.

A la sortie du four, le clinker (la matière cuite) tombe dans un refroidisseur où un système de soufflage d'air froid rabaisse brutalement sa température à 100°C. Pour obtenir un ciment pur aux propriétés hydrauliques actives, le clinker est enrichi de 3 à 5 % de gypse. Le mélange est à son tour pulvérisé à l'aide d'un broyeur à boulets. Des laitiers de hauts fourneaux et des cendres de centrales thermiques sont alors adjoints au ciment afin de lui conférer des qualités particulières. Le gypse et les cendres utilisés par la cimenterie Lafarge proviennent de la centrale thermique du Havre, d’où ils sont acheminés par camions. Parmi les ciments à ajout, les produits hauts de gamme sont les ciments de forage, utilisés pour la construction des plates-formes off-shore. Ils sont produits dans l’usine du Havre depuis 1987 avec l’assistance technique d’une société américaine rachetée par le groupe Lafarge, la Général Portland Incorporation, les Etats-Unis devenant alors l’une des principales destinations pour les exportations de l’usine havraise.

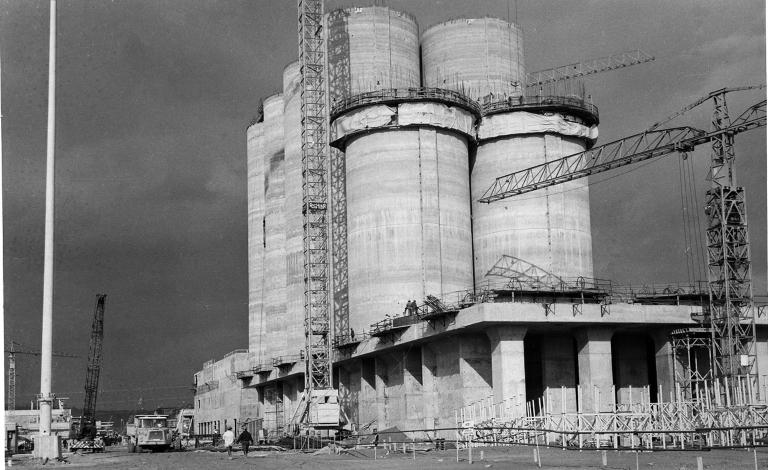

La cimenterie du Havre dispose pour le stockage du clinker avant broyage et du ciment avant expédition, de quatorze silos en béton précontraint de 55 m de haut et de 14 m de diamètre d'une capacité unitaire de 8 000 tonnes.

La majeure partie des expéditions s'effectue par voies maritime et fluviale : l'uisne dispose sur le grand canal du Havre de deux quais, l’un de 100 m avec à l’appontement un tirant d’eau de 11 m permettant de recevoir des navires de haute mer de 45 000 tonnes de port en lourd, l’autre de 180 m avec un tirant d’eau de 4 m destiné aux convois poussés. Le restant est expédié par camions ou chemin de fer en vrac ou sacs et concernent essentiellement le marché normand.

-

Murs

- béton

- fer

-

Toitsciment en couverture

-

Statut de la propriétépropriété d'une société privée

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Grand Port Maritime du Havre

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Grand Port Maritime du Havre

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Grand Port Maritime du Havre

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Lafarge

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Grand Port Maritime du Havre

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Grand Port Maritime du Havre

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Grand Port Maritime du Havre

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Lafarge

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Grand Port Maritime du Havre

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Grand Port Maritime du Havre

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Grand Port Maritime du Havre

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Lafarge

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Grand Port Maritime du Havre

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Grand Port Maritime du Havre

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Lafarge

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Lafarge

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Lafarge

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Lafarge

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Lafarge

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Lafarge

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Lafarge

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Lafarge

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Lafarge

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Lafarge

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Lafarge

Bibliographie

-

Archives départementales de Seine-Maritime, Rouen : AD76 1AI P1

MISSION D'ÉTUDE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA BASSE-SEINE. Industrialisation de la Basse-Seine. Étude des branches industrielles. 1-Le ciment. Janvier,1970.

-

REAL, Emmanuelle. Le paysage industriel de la Basse-Seine. Rouen : Connaissance du patrimoine de Haute-Normandie, Service régional de l'inventaire du patrimoine culturel de Haute-Normandie, coll. Images du patrimoine 249, 2008, 263 p.

p. 200 à 203.

Chargée de recherches à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Haute-Normandie, puis de Normandie, depuis 1992. Spécialité : patrimoine industriel.

Chargée de recherches à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Haute-Normandie, puis de Normandie, depuis 1992. Spécialité : patrimoine industriel.