Chercheuse au Service Régional de l'Inventaire de Haute-Normandie de 1972 à 1978. Cheffe du Service Régional de l'Inventaire de Basse-Normandie et chercheur de 1978 à 1988. Chercheur au Service Régional de l'Inventaire de Haute-Normandie de 1988 à 2005, puis chef du dit Service et chercheur de 2005 à 2015. Spécialités : patrimoine rural, patrimoine urbain, patrimoine de la villégiature. Etude fondamentale de l'agglomération du Havre. Publications : Claire Etienne-Steiner.

- inventaire topographique, canton de Quillebeuf-sur-Seine

- inventaire topographique, boucles de la Seine normande

-

Costil MarcCostil MarcCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Chargé de mission Système d'Information Géographique, Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande.

- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Pays du Roumois - Quillebeuf-sur-Seine

-

Commune

Sainte-Croix-sur-Aizier

-

Lieu-dit

Le Long Brun

-

Adresse

285 route du Hoc

-

Cadastre

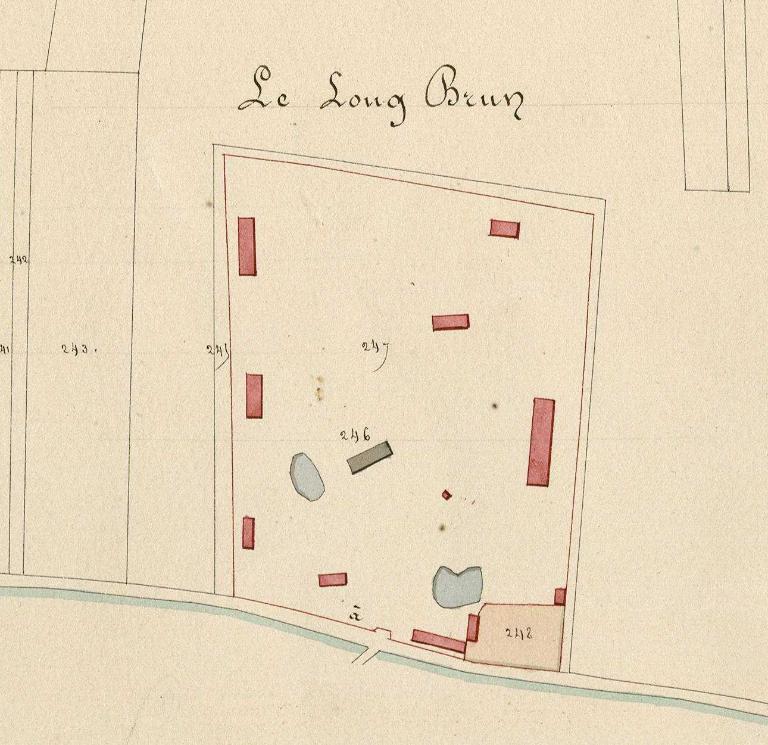

1824

A

246 à 248

cadastre napoléonien ;

1968

ZB

56, 57A

;

2019

ZB

176

-

Dénominationsmanoir

-

AppellationsLe Long Brun

-

Parties constituantes non étudiéesenclos, étable, pressoir, puits

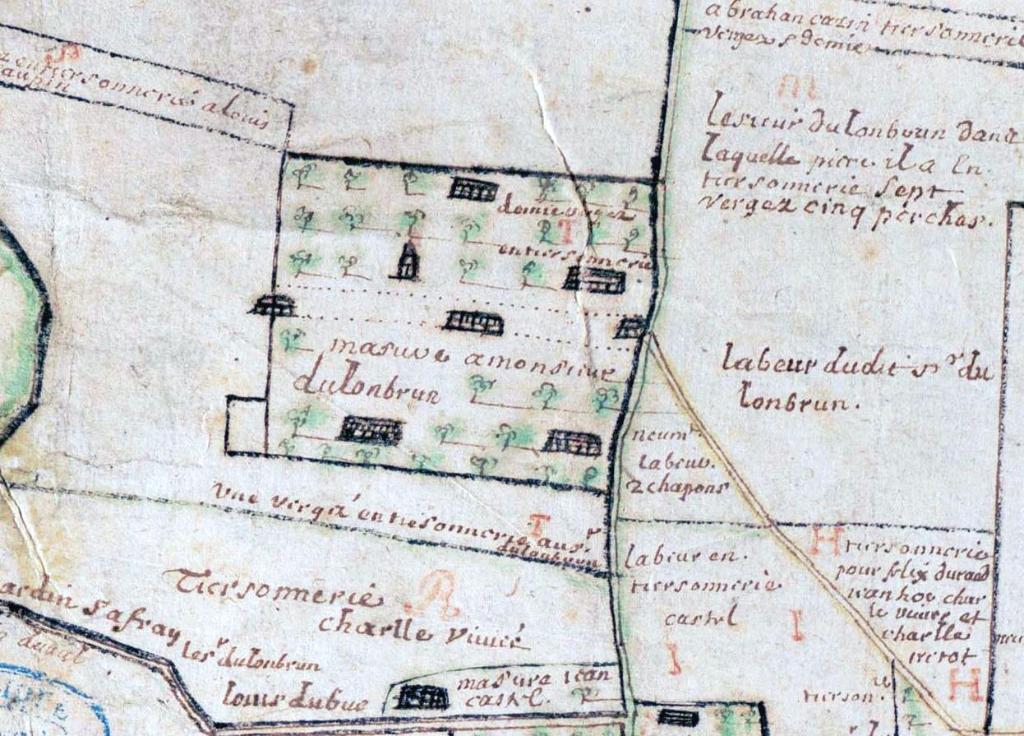

D'après le terrier de la baronnie d'Aizier établi en 1755, la ferme du Longbrun aurait été construite vers 1650 par Louis Duquesne, écuyer, sieur du Longbrun. Outre la maison d'habitation et les deux communs encore visibles, le plan terrier indique que la masure était autrefois entourée d'un mur en bauge et comptait une grange, un four à pain et plusieurs autres dépendances.

En 2005, le propriétaire d'alors précisait dans la revue Maisons normandes : « L’ensemble, au XVIIIe siècle, outre la gentilhommière, comprenait un potager, deux mares, trois vastes granges, un pressoir et des écuries. Ces deux derniers bâtiments existent encore, ils datent de 1650. Il y avait en outre un colombier (détruit à la Révolution) et un four à pain. Une allée d’arbres menait de la bâtisse à l’orée de la forêt. »

La date 1772 est gravée sur un cartouche scellé sur le manteau de la cheminée de la salle de réception. Elle indique un remaniement postérieur.

Une première restauration du logis et de ses dépendances agricoles a été menée entre 1972 (date de la campagne photographique menée par le Parc de Brotonne) et 1983 (photographies de l'Inventaire général). L'essentage de planches recouvrant la façade principale du manoir a été retiré pour laisser apparaître l'ossature en pans de bois tandis que les bâtiments agricoles, très dégradés, ont été entièrement restaurés. Une deuxième phase de restauration et transformation a été entrerpise dans les années 1990 ou 2000 pour améliorer l'esthétique et la fonctionnalité des bâtiments : couverture du manoir en tuiles plates, ajout d'un auvent et transformation de l'ancienne étable en habitation.

-

Période(s)

- Principale : milieu 17e siècle

- Secondaire : 3e quart 18e siècle

-

Dates

- 1772, porte la date

-

Auteur(s)

-

Auteur :

maître d'oeuvre inconnumaître d'oeuvre inconnuCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Personnalité :

Quesne de Longbrun Pierre, Dupropriétaire, personnage célèbre attribution par travaux historiquesQuesne de Longbrun Pierre, DuCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Pierre du Quesne, né le 21 août 1687 à Sainte-Croix-sur-Aizier (27), appartenait à une famille de marins normands maintenus nobles à Rouen en 1667. Il était chevalier, seigneur de Longbrun. Il fut inhumé à Case-Pilote, Martinique, le 30 octobre 1764.

Les archives du secrétariat d'Etat à la marine détient plusieurs lettres adressées à Abraham Duquesne (note : ne pas confondre Duquesne-Guitton avec la famille de Pierre du Quesne de Longbrun), Gouverneur des îles sous le vent, au sujet de Pierre du Quesne :

- 6 septembre 1714, lettre au marquis Duquesne au sujet du poste d'enseigne accordé au sieur Duquesne de Longbrun,

- 14 août 1714 un courrier analogue est adressé au même gouverneur, au sujet de l'avancement du sieur Duquesne de Longbrun.

- Le 24 juillet 1715, lettre adressée au gouverneur général Abraham Duquesne-Guitton, "au sujet du mariage du sieur Duquesne de Longbrun" (sic).

En 1719, Pierre du Quesne inscrit ses titres de noblesse au Conseil souverain de Martinique, en tant que "Seigneur de Lonbrun".

Source : Madeleine du Chatenet, née Sansac de Traversay. Traversay : un Français, ministre de la Marine des tsars. Dictionnaire biographique sur les pensionnaires de l'académie royale de Juilly (1651-1828), Tome III (1796-1828) :

"Les deux familles normandes du Quesne de Longbrun et Duquesne ne sont nullement parentes. Or voici qu'elles voulurent cousiner, l'une pour la gloire des armes, l'autre pour le prestige d'appartenir à une noblesse ancienne. Le hasard se mit de la partie. En 1714, Abraham Duquesne-Guiton, nommé par le Roi lieutenant général des îles françaises du Vent d'Amérique partit pour la Martinique prendre son commandement de gouverneur. Au cours de la traversée, il fit la connaissance d'un jeune membre de l'équipage, l'enseigne de vaisseau Pierre du Quesne de Longbrun (le père de Claire). Ils en vinrent naturellement à évoquer leurs origines, toutes deux normandes. Il n'en fallut pas plus pour qu'ils se déclarent cousins ! Cette parenté fondée sur la similitude de leurs noms, renforcée par celles de leurs armes, donna naissance à cette confusion qui persiste encore de nos jours. Précisons que le Grand Duquesne eut jadis la « coquinerie » de changer son blason. Le sien étant un chêne - quercus en latin et quesne en patois normand - qu'il remplaça impunément par un lion de sable lampassé et armé de gueules sur fond d'argent qui n'était autre « comme par hasard » que celui des du Quesne de Longbrun"

-

Personnalité :

Quesne Louis, Denis, Ducommanditaire, propriétaire attribution par travaux historiquesQuesne Louis, Denis, DuCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Louis, Denis Du Quesne, né en 1623 et décédé le 5 janvier 1676 à Sainte-Croix-sur-Aizier (27). Seigneur de Longbrun, du Hamel, de Tocqueville, de Fourmetot, du Bosc, de Betteville et du Breuil.

Source : Gustave Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle, Tome 15 :

"Une seule de ces branches subsistait à l'époque de la Révolution. M. de Magny en donne la filiation depuis Jean du Quesne, écuyer, Sgr de la Malbroe et du Hamel, en l'élection de Pontaudemer, qui épousa Catherine de la Houssaye et qui partagea sa succession entre ses enfants par acte du 19 janvier 1547. Charles du Quesne, écuyer, Sgr du Hamel, fils du précédent, fut homme d'armes de la compagnie de M. de la Meilleraie et épousa Marie Dacon par contrat du 14 février 1544. Son fils, Jean du Quesne, Sgr du Hamel et de Tournetot, dans l'élection de Pont-Audemer, se présenta, le 16 septembre 1576, devant le bailli de Rouen pour servir au ban et à l'arrière-ban. Il eut quatre fils qui furent les auteurs d'autant de rameaux. Le plus jeune de ces fils, André du Quesne, Sgr du Hamel, épousa en 1612 Marie de la Lande. Il fut père de Louis du Quesne, Sgr du Hamel, Tocqueville, Belleville, Tournetot, etc., qui épousa en 1648 Marguerite Goel, et grand-père d'Étienne du Quesne, Sgr de Tocqueville, etc., qui épousa en 1680 Marie-Anne du Péré. Ce dernier laissa, entre autres enfants, deux fils, Pierre et Jean-Baptiste Duquesne du Longbrun, qui allèrent se fixer à la Martinique et qui firent enregistrer leurs titres de noblesse, le 5 juillet 1719, au Conseil supérieur de l'ile."

-

Auteur :

La parcelle, étirée en longueur, est délimitée par des arbres de haut jet. Elle comprend un corps de logis placé au centre, un ancien pressoir et une écurie transformée en habitation, alignés sur le côté nord et une mare à proximité.

Le logis est bâti en pans de bois à grille, rythmé de guettes. Il repose sur un soubassement en brique et pierre de taille calcaire et s'élève sur un étage carré et un étage de comble. Le auvent couvert en tuiles plates, qui sépare le rez-de-chaussée de l'étage, est un ajout réalisé lors de la restauration entreprise par son propriétaire à la fin des années 1990 ou début des années 2000. Une couverture en tuile plate a remplacé l'ancienne couverture en ardoise, tandis que la lucarne ancienne donnant sur la façade principale a été supprimée.

Le pressoir est construit en pan de bois à cadre et torchis sur un soubassement en silex et pierre de taille calcaire. Il possède le décroché caractéristique révélant sa fonction. Son toit à longs pans, terminé en croupe, est couvert en chaume.

L'ancienne étable ou écurie repose sur un épais soubassement en silex appareillé et brique artisanale disposé en assise alternée. Son élévation est réalisée en pan de bois à cadre et torchis recouvert d'un enduit. La partie supérieure du pignon ouest est essenté de planches. Le toit à longs pans, avec pignon couvert d'un côté et croupe de l'autre, est couvert en chaume. L'étage de comble est éclairé par deux lucarnes rampantes ajoutées lors de la restauration en remplacement d'une ancienne lucarne pendante.

-

Murs

- bois pan de bois enduit partiel

- brique appareil à assises alternées

- calcaire pierre de taille

- silex

-

Toitstuile plate, chaume

-

Étages1 étage carré

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- toit à longs pans croupe

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre

-

Typologies

-

État de conservationrestauré

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Sites de protectionparc naturel régional

- (c) Archives départementales de Seine-Maritime

- (c) Archives départementales de Seine-Maritime

- (c) Archives départementales de Seine-Maritime

- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Archives départementales de l'Eure

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande

- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande

- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande

- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande

- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande

- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande

- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande

- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande

- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande

- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande

- (c) Région Normandie- Inventaire général

- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande

- (c) Région Normandie- Inventaire général

- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande

- (c) Région Normandie- Inventaire général

- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande

- (c) Région Normandie- Inventaire général

- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande

- (c) Région Normandie- Inventaire général

Documents d'archives

-

Archives départementales de Seine-Maritime, Rouen : 12 Fi 319

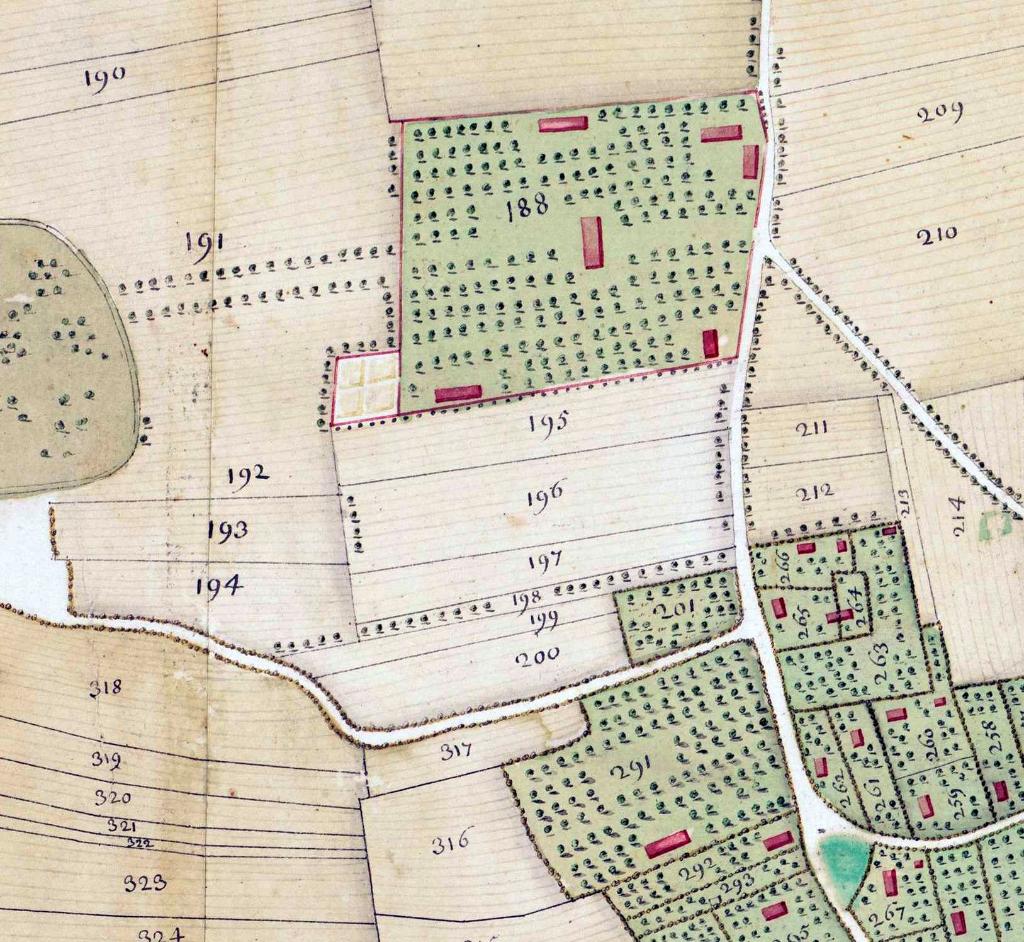

AD Seine-Maritime Série Fi ; Sous-Série 12 Fi : 12 Fi 319. Plan de la forêt de Brotonne présenté à M. de Tourolles, receveur général des domaines et généralités de Rouen, dessiné par J-B Filleul, 1757.

-

Archives départementales de Seine-Maritime, Rouen : 12 Fi 44

AD Seine-Maritime. Série Fi ; Sous-série 12 Fi : 12 Fi 44. Paroisse d'Aizier-sur-Seine, plan parcellaire (1700-1789).

-

Archives départementales de Seine-Maritime, Rouen : 12 Fi 299

AD Seine-Maritime. Série Fi ; Sous-Série 12 Fi : 12 Fi 299. Plan de la paroisse de Sainte-Croix-sur-Aizier (1700-1789).

-

Archives départementales de l'Eure, Evreux : 3PL/84

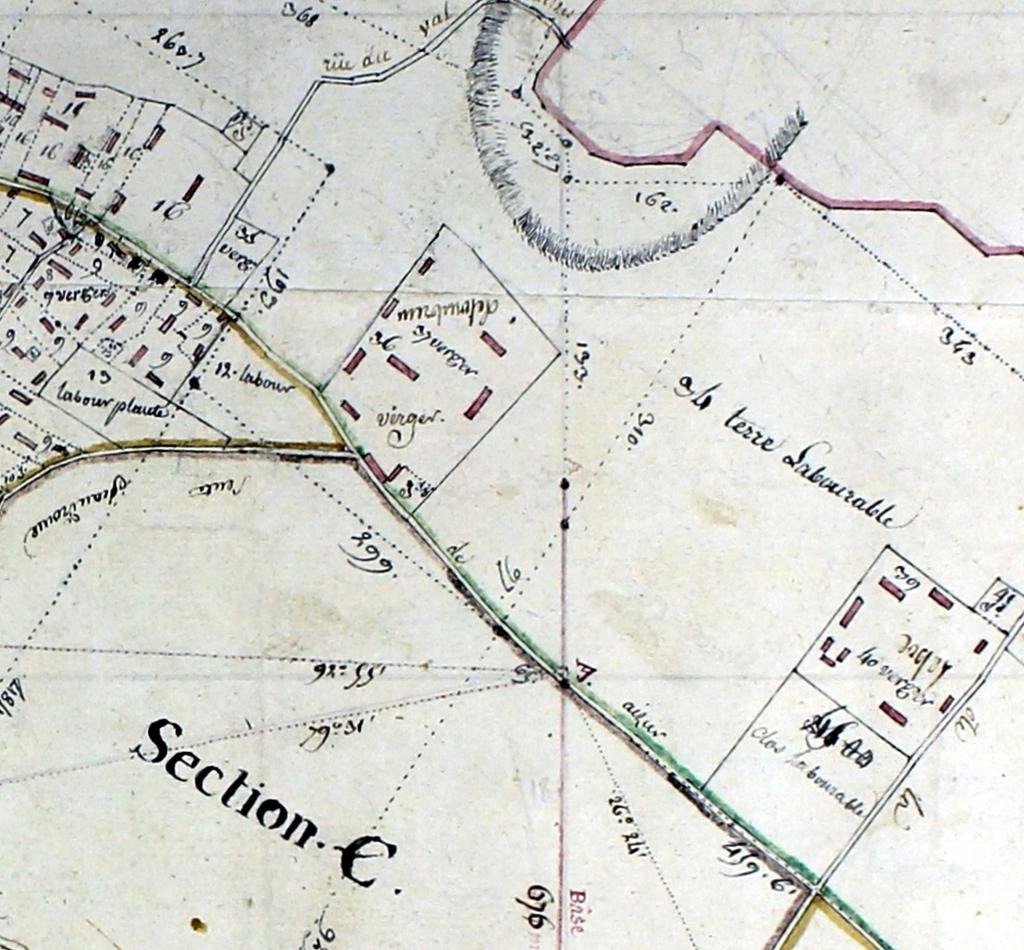

AD Eure. 3PL/84. Plan de Sainte-Croix-sur-Aizier (non daté).

-

Archives départementales de l'Eure, Evreux : 3PL/950/2

AD Eure. 3PL/950/2, plan cadastral, Sainte-Croix-sur-Aizier, section A du Nouveau Monde, 1824.

-

Conservation régionale des monuments historiques de Normandie, site de Rouen

CONSERVATION REGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES. Haute-Normandie. Dossiers de recensement des édifices proposés à la CO.RE.P.H.A.E.

séance du 7 mai 1985.

Périodiques

-

Archives départementales de l'Eure, Evreux : RV/190

Maisons normandes, n° 87, février-mars 2005.

J.-P. et A. Lagarde, p. 24-31

Lien web

- IA00018974-Dossier d’inventaire numérisé

- IA00018974 - Proposition de protection au titre des MH, COREPHAE de Haute-Normandie, 7 mai 1985 (PDF - 5 Mo).

Chercheuse associée au Parc naturel des Boucles de la Seine Normande depuis 2014, en charge de l'inventaire du patrimoine bâti et des éléments de paysage associés.

Chercheuse au Service Régional de l'Inventaire de Haute-Normandie de 1972 à 1978. Cheffe du Service Régional de l'Inventaire de Basse-Normandie et chercheur de 1978 à 1988. Chercheur au Service Régional de l'Inventaire de Haute-Normandie de 1988 à 2005, puis chef du dit Service et chercheur de 2005 à 2015. Spécialités : patrimoine rural, patrimoine urbain, patrimoine de la villégiature. Etude fondamentale de l'agglomération du Havre. Publications : Claire Etienne-Steiner.

Fait partie de

Chercheuse associée au Parc naturel des Boucles de la Seine Normande depuis 2014, en charge de l'inventaire du patrimoine bâti et des éléments de paysage associés.