Photographe à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Haute-Normandie, puis de Normandie, de 1975 à 2021.

- patrimoine industriel, patrimoine industriel de la vallée de la Basse-Seine

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Vallée de la Basse-Seine

-

Hydrographies

la Seine

-

Commune

Saint-Étienne-du-Rouvray

-

Adresse

rue Désiré Granet

-

Cadastre

1982

AN

64,65,125

-

Dénominationsusine à papier

-

Précision dénominationusine de papier d'impression, usine de papier journal, usine de papier couché, usine de carton ondulé

-

Appellationsla Chapelle Darblay

-

Parties constituantes non étudiéesatelier de fabrication, centrale thermique, cheminée d'usine, entrepôt industriel, magasin industriel, station d'épuration, bureau, logement patronal, logement de contremaître, logement d'ouvriers, voie ferrée, quai

Profitant de la loi du 2 mars 1928 taxant faiblement le bois d’importation et lourdement la pâte et le papier importé, mise en place par le Gouvernement Pointcarré pour relancer l’industrie papetière en France, deux négociants en papier, le français Jacques Bachtold et le suisse Carl Thiel se lancent dans l’aventure : ils fondent le 20 novembre 1928 la société anonyme de La Chapelle, dotée d’un capital de 5 MF d’origine suisse essentiellement et font édifier en 1929 à Saint-Etienne-du-Rouvray, à 10 km en amont de Rouen, une grande usine de papier journal et d’impression.

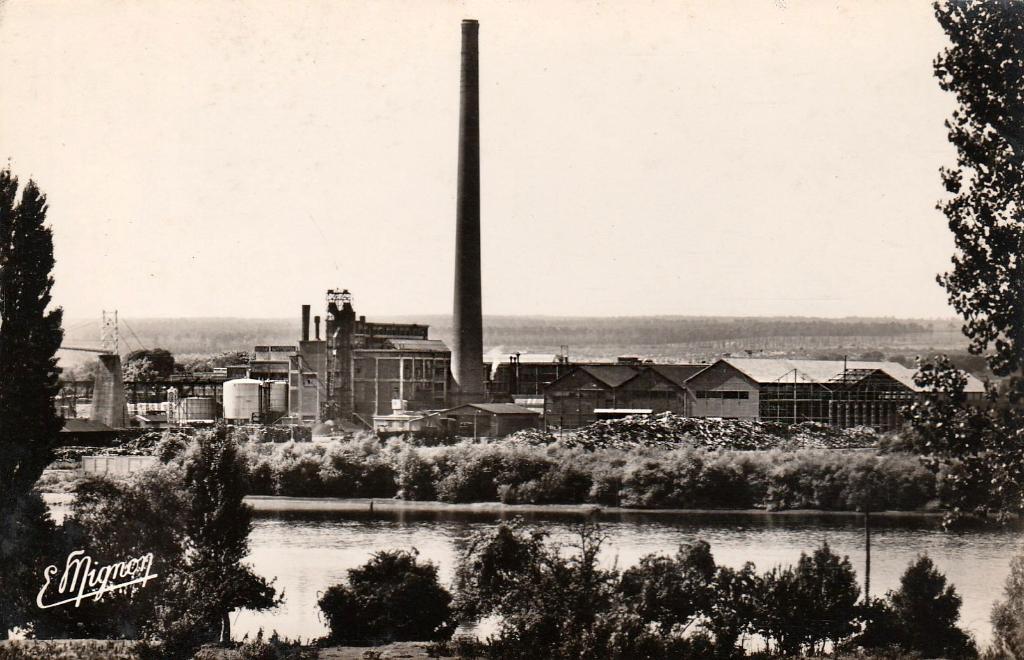

L’usine occupe un vaste terrain de 55 ha, pris sur le domaine de la seigneurie de Chapelle St-Bonnet et inséré entre la voie ferrée Paris-Rouen et la rive gauche de la Seine. Cette implantation lui permet d’utiliser la voie fluviale pour importer le bois scandinave et charbon anglais qui lui servent de matières premières mais aussi de puiser dans le fleuve toute l’eau nécessaire pour son fonctionnement.

Sa proximité avec le chemin de fer lui assure un moyen de transport pour expédier les produits finis jusqu’à la capitale, la région parisien demeurant la plus grosse consommatrice de papier d’impression. A ses abords, entre la voie ferrée et la rue Docteur Cotoni, est édifié au même moment un petit lotissement comprenant 16 maisons jumelées (32 logements) et 13 maisons individuelles réservées au personnel qualifié et d’encadrement. Cet ensemble est complété par deux maisons d'ingénieurs construites à l’entrée de l’usine et signées de l’architecte Roger Hummel, prix de Rome en juillet 1928.

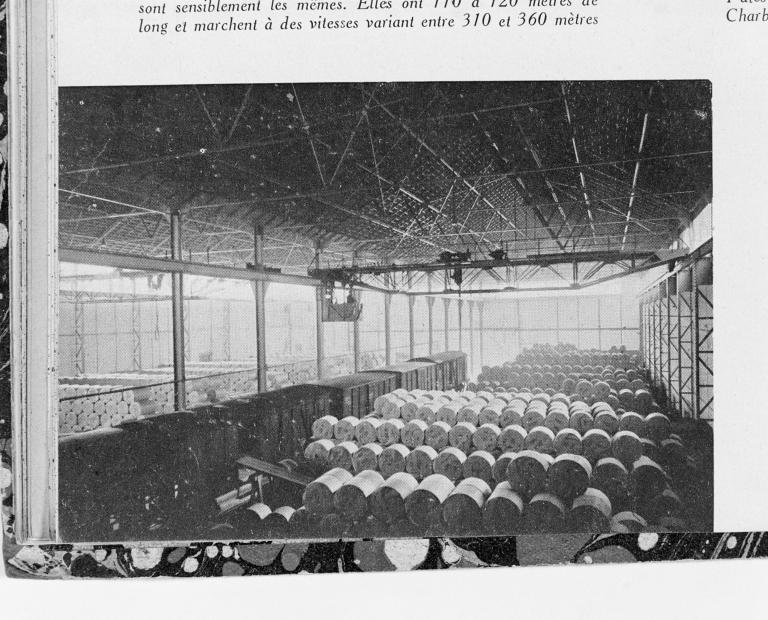

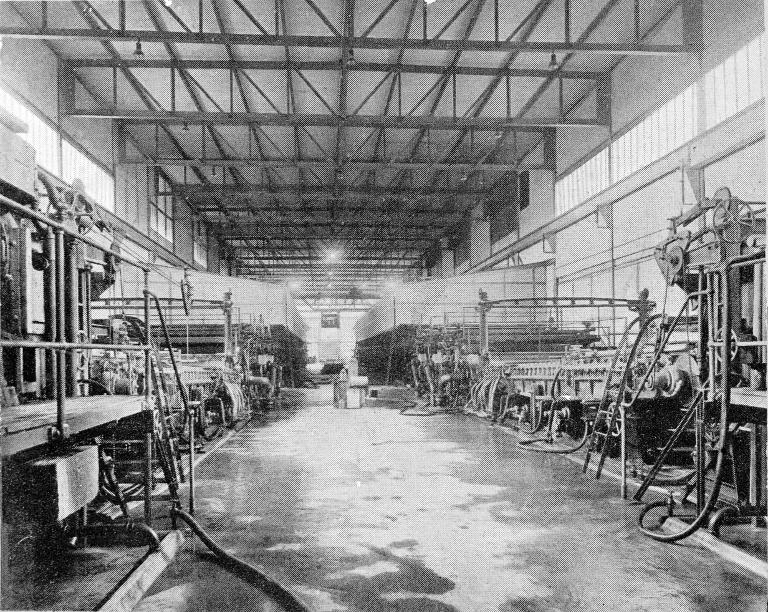

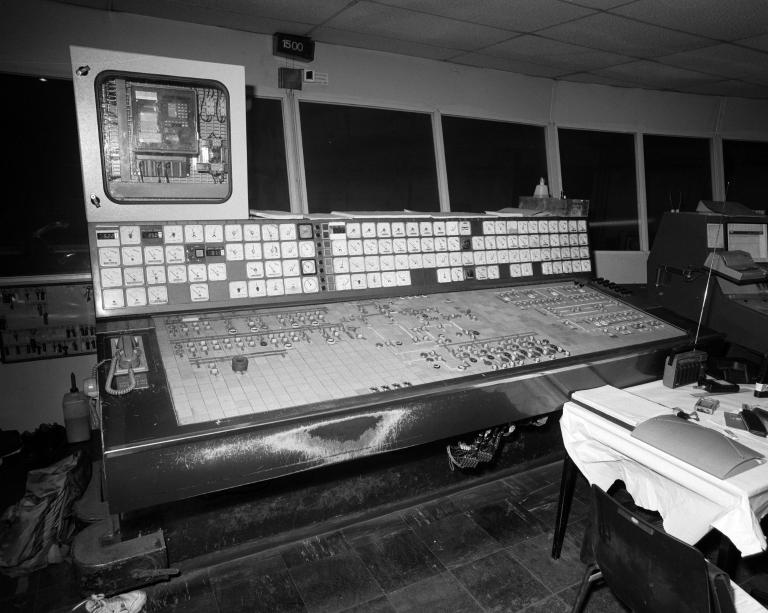

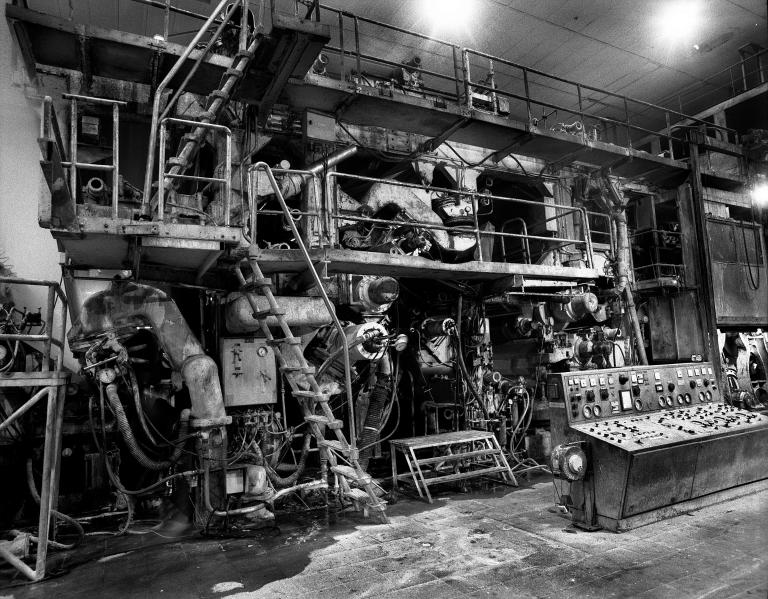

Lors de sa mise en route, en janvier 1930, l’usine dispose d’une râperie permettant de déchiqueter les rondins, d’un atelier de concassage et de deux lignes de production équipées chacune d’une machine à papier de marque allemande Voith de 3,80 m de laize. La pâte nécessaire à leur alimentation est réalisée sur place à partir de bois résineux et de cellulose acheminés par voie fluviale, déchargés via un appontement de 110 m de longueur équipé de puissantes grues et stockés à ciel ouvert. Des canaux assurent le transport des grumes jusqu’à la râperie où elles sont défibrées avant d’être transformées en pâte mécanique. Les balles de cellulose sont traitées séparément dans l’atelier de trituration. L’énergie nécessaire au fonctionnement du site est produite par une centrale thermique à charbon comprenant une chaudière Steinmuller de 720 m² et une chaudière Sulzer de 960m² qui alimente des turboalternateurs de marque suisse Brown Boveri. Enfin l'eau utilisée dans le processus de fabrication est prélevée de la nappe souterraine par 7 puits via une station de pompage pouvant fournir 1 800 m3/h. Enfin l'eau de la Seine utilisée pour l’alimentation des chaudières est aspirée par 3 pompes pouvant fournir 3 600 m3/h.

Afin de doubler la capacité de production du site, deux machines à papier supplémentaires, également de marque allemande Voith, sont installées en 1935 et 1937 ainsi que 4 chaudières supplémentaires Steinmuller de 520 m² alimentées au fuel. En 1939, l’usine emploie plus de 850 personnes, produit 98 000 T de papier par an et la direction de l’entreprise revient entièrement à Carl Thiel suite au décès de son associé.Durant le Seconde Guerre mondiale, la production de l’usine ralentit fortement en raison des difficultés d’approvisionnement et en conséquence son effectif est réduit à 380 salariés. Les sinistres occasionnés par les bombardements de 1944 sur les stocks, les équipements et les bâtiments (la râperie, l’atelier des deux machines à papier et la centrale électrique) impactent également l’usine.

A la Libération, le redémarrage de l’activité est perturbé par les accusations de collaboration portées sur Carl Thiel qui entrainent la mise sous séquestre de la papeterie de Saint-Etienne-du-Rouvray. Une fois les sanctions levées, l’usine retrouve en 1952 sa capacité d’avant-guerre avec une production de 80 000 T de pâte mécanique et 100 000 T de papier par an. L’usine compte alors 1 170 employés.

La démission de Carl Thiel en 1957 et le renouvellement du conseil d’administration aboutissent en 1960 à sa prise de contrôle par le groupe britannique Bowater, leader mondial du papier journal. La fin des années 1950 est aussi marquée par la diversification de la production avec la fabrication de papier couché dédié à l’impression de revue et magazines. Pour cela deux des quatre machines existantes sont adaptées à cette nouvelle activité et une cinquième machine, de marque américaine Beloit, est installée en 1958. Avec une laize de plus de 7 m de large, une vitesse de 1000m/mn et une capacité de production annuelle de 170 000 T de papier, cette machine géante fait figure de modèle.

En 1966, une centrale électrique est mise en service pour remplacer l’ancienne centrale thermique et les six turboalternateurs utilisé jusqu’alors (l’un d’eux restera néanmoins sollicité pour l'alimentation d'une machine).

En 1968, la fusion des Papeteries de la Chapelle avec les Papeteries Darblay entraîne la réunion au sein du même groupe des deux grandes papeteries de la région rouennaise, celle de Grand-Couronne et celle de Saint-Étienne-du-Rouvray. Cette dernière assure alors une production de 225 000 T de papier par an, dont plus de la moitié de papier couché, et emploie un effectif de 1 500 employés.

Malgré ses excellents chiffres, en 1971 le groupe Bowater en pleine restructuration décide de se séparer de la société Chapelle-Darblay au profit de l’investisseur Paribas. Mais l'accroissement de la concurrence étrangère sur le marché du papier journal au cours des années 1970, oblige la société Chapelle Darblay à passer sous le contrôle de l’Institut de Développement Industriel, organisme administré par l’Etat et Paribas. Malgré les 200 MF d’aides et autant de prêts accordés par les pouvoirs publics, le groupe Chapelle-Darblay est contrainte au dépôt de bilan en décembre 1980. Après trois années de crise et cent jours d’occupation d’usine, la reprise des papeteries normandes du groupe Chapelle-Darblay par la société néerlandaise Parenco et la création en janvier 1984 de la Nouvelle Société Chapelle Darblay sauve l’usine. Le plan de restructuration mis en œuvre recentre l’activité du site sur la seule production de papier couché. En 1990, l’usine est rachetée par le groupe finlandais Kymmene, second producteur mondial de papier de papier d’impression et équipée d’une unité de fabrication de pâte thermomécanique ultramoderne. En 1995, Kymmene est absorbé par le groupe finlandais UPM.

Le 23 juillet 1997, l’usine Kymmene-UPM est cédée au groupe français Otor pour la somme de 20 MF. Suite à ce rachat, le site est reconverti à la fabrication de papier léger ondulé. Mais la baisse du cours du carton ondulé au début des années 2000 touche de plein fouet l’usine tandis l’acquisition du groupe Otor par un fonds de pension américain en 2005 annonce quasiment sa fermeture. Pour éviter cette solution extrême, une restructuration de l'appareil industriel est opérée en 2006 : les lignes de fabrication les plus anciennes sont arrêtées, l’effectif réduit à 114 employés et la production annuelle maintenue à 250 000 T de papier ondulé.

-

Période(s)

- Principale : 2e quart 20e siècle , daté par travaux historiques

- Principale : 3e quart 20e siècle , daté par travaux historiques

- Principale : 4e quart 20e siècle , daté par travaux historiques

-

Dates

- 1929, daté par travaux historiques

- 1935, daté par travaux historiques

- 1937, daté par travaux historiques

- 1958, daté par travaux historiques

- 1966, daté par travaux historiques

- 1990, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Hummel Rogerarchitecte signatureHummel RogerCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Roger Hummel est né à Paris en 1900. Elève de Gabriel Héraud à l'Ecole des beaux-arts de Paris, il est admis en 2e classe en mars 1918 et diplômé en novembre 1925 ("Un groupe scolaire à Fontenay-sous-Bois", Prix du meilleur Diplôme en 1926). Il reçoit la Grande Médaille d’argent de la SADG en 1927-28 et le 2e Second Grand Prix de Rome en juillet 1928 (Un Hôtel d'ambassade en Extrême-Orient). Il exerce à Paris 13ème entre 1929 et 1951 puis à Neuilly-sur-Seine entre 1956 et 1983. Il est associé à André Dubreuil (1895-1948) de 1928 à 1939. Il est architecte de l'Office public des HBM du département de la Seine à partir de 1930 et architecte des Bâtiments civils et palais nationaux en 1932. Il est également membre du comité de pilotage d'Architecture d'aujourd'hui de 1933 à 1950. Avec André Dubreuil ils remportent un concours pour la réalisation d'un groupe scolaire avec une école maternelle à Fontenay-sous-Bois. Leur œuvre rationaliste est notamment remarquable dans le domaine du logement social. Ils construisent des habitations à bon marché à Bois-Colombes, Orléans et à Troyes, mais se font surtout remarquer à Maisons-Alfort en 1928 : ils sont alors lauréats du concours pour la construction de la cité Dufourmantelle (600 logements), et réalisent ce projet en introduisant l'utilisation de menuiseries métalliques préfabriquées en grande séries (importées d'Allemagne). Remarqués pour la qualité de cette réalisation, ils reçoivent en 1934 la commande de deux groupes scolaires à Maisons-Alfort, le groupe scolaire Jules-Ferry, à proximité de la cité Dufourmantelle, et le groupe scolaire Condorcet dans le quartier de Charentonneau. Ces groupes scolaires sont parmi les mieux équipés de l'époque. Ils remportent le concours pour le Centre d'hygiène sociale à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), en 1936, exécuté entre 1939 et 1945. Pendant la guerre Roger Hummel est agréé MRU pour la Seine et la Seine-Maritime. Il construit une cité de 1000 logements à Nanterre en 1947-1953. Il sera architecte de la Ville de Neuilly-sur-Seine, architecte en chef au Ministère de la Marine marchande (construit des écoles d'apprentissage), et consacre l’essentiel de son temps au ministère de l’Education Nationale (lycée d’Asnières). Il élabore le plan d’extension de l’université de Strasbourg (1962). Roger Hummel collabore aussi avec Abraham Weinstein pour la construction de l'Ecole nationale de la Marine marchande à Sainte-Adresse (1961), avec Dhuit et Dondel (Ensemble de La Pièrre-au-Prêtre" et groupe scolaire Romain-Rolland à Orly), Maurice Burstin et Urbain Cassan. Il est architecte coordonateur pour les commandes groupées des constructions scolaires (Seine, Seine-et-Oise, Seine-Maritime et Corse, 1952-1956).

-

Personnalité :

société anonyme de La Chapellepropriétaire, commanditaire attribution par travaux historiquessociété anonyme de La ChapelleCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Personnalité :

société anonyme Chapelle-Darblaypropriétaire, commanditaire attribution par travaux historiquessociété anonyme Chapelle-DarblayCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Personnalité :

Nouvelle Société Chapelle Darblaypropriétaire, commanditaire attribution par travaux historiquesNouvelle Société Chapelle DarblayCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- Personnalité : propriétaire, commanditaire attribution par travaux historiques

- Personnalité : propriétaire, commanditaire attribution par travaux historiques

-

Auteur :

Hummel Rogerarchitecte attribution par travaux historiquesHummel RogerCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Roger Hummel est né à Paris en 1900. Elève de Gabriel Héraud à l'Ecole des beaux-arts de Paris, il est admis en 2e classe en mars 1918 et diplômé en novembre 1925 ("Un groupe scolaire à Fontenay-sous-Bois", Prix du meilleur Diplôme en 1926). Il reçoit la Grande Médaille d’argent de la SADG en 1927-28 et le 2e Second Grand Prix de Rome en juillet 1928 (Un Hôtel d'ambassade en Extrême-Orient). Il exerce à Paris 13ème entre 1929 et 1951 puis à Neuilly-sur-Seine entre 1956 et 1983. Il est associé à André Dubreuil (1895-1948) de 1928 à 1939. Il est architecte de l'Office public des HBM du département de la Seine à partir de 1930 et architecte des Bâtiments civils et palais nationaux en 1932. Il est également membre du comité de pilotage d'Architecture d'aujourd'hui de 1933 à 1950. Avec André Dubreuil ils remportent un concours pour la réalisation d'un groupe scolaire avec une école maternelle à Fontenay-sous-Bois. Leur œuvre rationaliste est notamment remarquable dans le domaine du logement social. Ils construisent des habitations à bon marché à Bois-Colombes, Orléans et à Troyes, mais se font surtout remarquer à Maisons-Alfort en 1928 : ils sont alors lauréats du concours pour la construction de la cité Dufourmantelle (600 logements), et réalisent ce projet en introduisant l'utilisation de menuiseries métalliques préfabriquées en grande séries (importées d'Allemagne). Remarqués pour la qualité de cette réalisation, ils reçoivent en 1934 la commande de deux groupes scolaires à Maisons-Alfort, le groupe scolaire Jules-Ferry, à proximité de la cité Dufourmantelle, et le groupe scolaire Condorcet dans le quartier de Charentonneau. Ces groupes scolaires sont parmi les mieux équipés de l'époque. Ils remportent le concours pour le Centre d'hygiène sociale à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), en 1936, exécuté entre 1939 et 1945. Pendant la guerre Roger Hummel est agréé MRU pour la Seine et la Seine-Maritime. Il construit une cité de 1000 logements à Nanterre en 1947-1953. Il sera architecte de la Ville de Neuilly-sur-Seine, architecte en chef au Ministère de la Marine marchande (construit des écoles d'apprentissage), et consacre l’essentiel de son temps au ministère de l’Education Nationale (lycée d’Asnières). Il élabore le plan d’extension de l’université de Strasbourg (1962). Roger Hummel collabore aussi avec Abraham Weinstein pour la construction de l'Ecole nationale de la Marine marchande à Sainte-Adresse (1961), avec Dhuit et Dondel (Ensemble de La Pièrre-au-Prêtre" et groupe scolaire Romain-Rolland à Orly), Maurice Burstin et Urbain Cassan. Il est architecte coordonateur pour les commandes groupées des constructions scolaires (Seine, Seine-et-Oise, Seine-Maritime et Corse, 1952-1956).

-

Auteur :

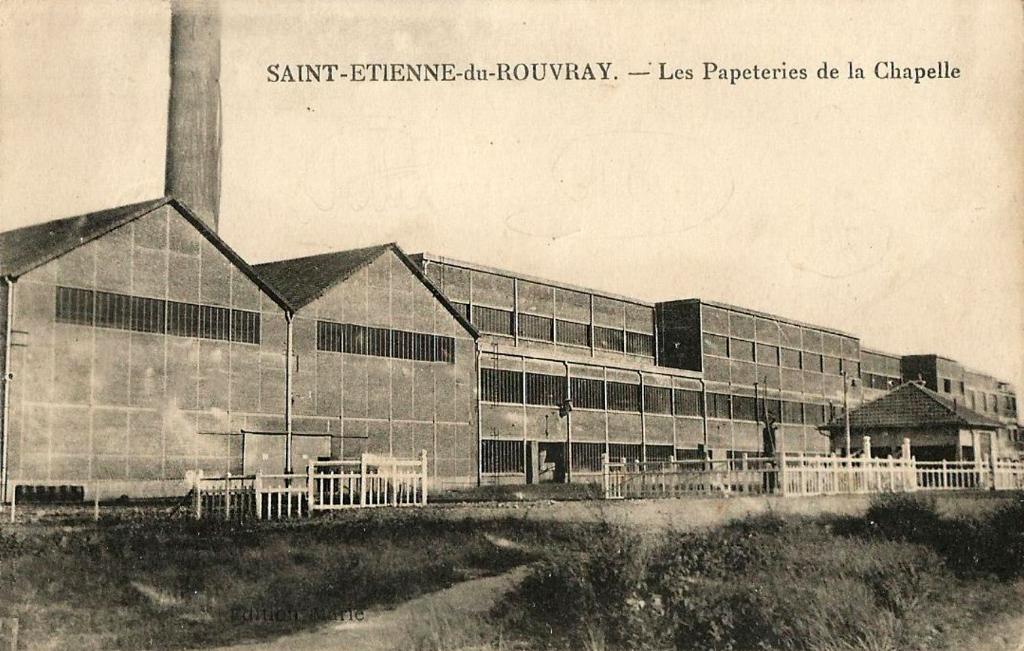

La papeterie est constituée d'ateliers de type halle construits en maçonnerie de brique, parpaing de béton et charpente métallique. Le logement patronal est construit en brique sur un étage et un étage de comble, toit à longs pans, croupe, ardoise en couverture, lucarnes. Les logements de contremaîtres sont en granite et s'élèvent sur un étage plus un étage de comble, couvert d'un toit à longs pans avec lucarne. Les logements d'ouvriers sont bâtis sur un étage en maçonnerie de brique et silex.

-

Murs

- brique

- silex

- granite

- béton parpaing de béton

-

Toitsardoise, tuile mécanique

-

Étages1 étage carré, étage de comble

-

Couvrements

- charpente métallique apparente

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- toit à longs pans pignon couvert

- croupe

-

Énergies

- énergie électrique produite sur place

-

Statut de la propriétépropriété d'une société privée

-

Éléments remarquablesmachine énergétique (étudiée dans la base Palissy)

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

- (c) Région Normandie - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Seine-Maritime. Série W. Sous-série 238 W : 238 W 3450/7169. Dommages de guerre et reconstruction. Direction départementale de l'équipement.

Papeterie de la Chapelle, 43-45 rue de la République, Saint-Etienne-du-Rouvray. -

AD Seine-Maritime. Série W. Sous-série 238 W : 238 W 1836/3281. Dommages de guerre et reconstruction. Direction départementale de l'équipement.

Papeterie de la Chapelle, 43-45 rue de la République, Saint-Etienne-du-Rouvray.

Bibliographie

-

PESSIOT, Guy. Histoire de l'agglomération rouennaise. La rive gauche.- Rouen : Le P'tit Normand, 1990. 288 p.

p. 208, 209 -

REAL, Emmanuelle. Le paysage industriel de la Basse-Seine. Rouen : Connaissance du patrimoine de Haute-Normandie, Service régional de l'inventaire du patrimoine culturel de Haute-Normandie, coll. Images du patrimoine 249, 2008, 263 p.

p. 98, 99. -

ALEXANDRE, Alain, CROGUENNEC Michel. Histoire d’usines, 180 ans de vie industrielle dans l’agglomération rouennaise. Ed. L’écho des vagues, 2013, 320 p.

p. 258 à 260, 262.

Périodiques

-

CHAMPEAUX, Pierre. La moitié du papier journal français se fabrique à Rouen. In La revue de Rouen, 1947, n°2.

p.14-16 -

100 000 Tonnes de papier journal sortent chaque année de la Chapelle. In La Revue de Rouen, n°5, 1952.

p. 19-24 -

La Chapelle Darblay - la papeterie de Saint-Etienne-du-Rouvray. In Présence Normande, n° spécial, 1970.

p. 11-13 -

DANTAN, Alain. Le développement de l'industrie dans les cantons de Sotteville et de Grand-Couronne 1914-1939. In: Études Normandes, 23e année, n°280, 1974. pp. 1-23.

Chargée de recherches à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Haute-Normandie, puis de Normandie, depuis 1992. Spécialité : patrimoine industriel.

Chargée de recherches à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Haute-Normandie, puis de Normandie, depuis 1992. Spécialité : patrimoine industriel.